Punjab State Board PSEB 9th Class Social Science Book Solutions Economics Chapter 4 भारत में अन्न सुरक्षा Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 9 Social Science Economics Chapter 4 भारत में अन्न सुरक्षा

SST Guide for Class 9 PSEB भारत में अन्न सुरक्षा Textbook Questions and Answers

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

रिक्त स्थान भरें:

- बढ़ रही कीमतों के कारण सरकार ने ग़रीबी के लिए कम मूल्यों पर ……….. प्रणाली आरम्भ की।

- 1943 में भारत के ……… राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा।

- ……… एवम् ……. कुपोषण का अधिक शिकार होते हैं।

- ……… कार्ड बहुत निर्धन वर्ग के लिए जारी किया जाता है।

- फसलों की पूर्व घोषित कीमत को …….. कीमत कहा जाता है।

उत्तर-

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- बंगाल

- महिलाएं व बच्चे

- राशन

- न्यूनतम समर्थन ।

बहुविकल्पी प्रश्न :

प्रश्न 1.

ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को कौन-सा कार्ड जारी किया जाता है ?

(क) अन्त्योदय कार्ड

(ख) BPL कार्ड

(ग) APL कार्ड

(घ) CPL कार्ड।

उत्तर-

(ख) BPL कार्ड

![]()

प्रश्न 2.

अन्न सुरक्षा का एक सूचक है।

(क) दूध

(ख) पानी

(ग) भूख

(घ) वायु।

उत्तर-

(ग) भूख

प्रश्न 3.

फसलों को पूर्व घोषित मूल्य (कीमत) को क्या कहा जाता है ?

(क) न्यूनतम समर्थन मूल्य

(ख) निर्गम मूल्य

(ग) न्यूनतम मूल्य

(घ) उचित मूल्य।

उत्तर-

(क) न्यूनतम समर्थन मूल्य

प्रश्न 4.

बंगाल अकाल के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में अकाल जैसी स्थिति पैदा हुई।

(क) कर्नाटक

(ख) पंजाब

(ग) ओडिशा

(घ) मध्य प्रदेश।

उत्तर-

(ग) ओडिशा

प्रश्न 5.

कौन-सी संस्था गुजरात में दूध तथा दूध निर्मित पदार्थ बेचती है ?

(क) अमूल

(ख) वेरका

(ग) मदर डेयरी

(घ) सुधा।

उत्तर-

(क) अमूल

सही/गलत चुने :

- अन्न के उपलब्ध होने से अभिप्राय है कि देश के भीतर उत्पादन नहीं किया जाता है।

- भूख अन्न सुरक्षा का एक सूचक है।

- राशन की दुकानों को उचित मूल्य पर सामान बेचने वाली दुकानें भी कहा जाता है।

- मार्कफैड पंजाब भारत में सबसे बड़ी खरीद करने वाली सहकारी संस्था है।

उत्तर-

- ग़लत

- सही

- ग़लत

- ग़लत

अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

(उत्तर एक पंक्ति या एक शब्द में हों)

प्रश्न 1.

अन्न सुरक्षा क्या है ?

उत्तर-

अन्न सुरक्षा का अर्थ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है।

प्रश्न 2.

अन्न सुरक्षा क्यों आवश्यक है ?

उत्तर-

अन्न सुरक्षा की आवश्यकता लगातार और तीव्र गति में बढ़ रही जनसंख्या के लिए है।

प्रश्न 3.

अकाल से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

अकाल का अर्थ है खाद्यान्न में होने वाली अत्यधिक दुर्लभता।

![]()

प्रश्न 4.

महामारी के दो उदाहरणे दें।

उत्तर-

- भारत में 1974 में चेचक।

- भारत में 1994 में प्लेग।

प्रश्न 5.

बंगाल में अकाल किस वर्ष पड़ा ?

उत्तर-

1943 में।

प्रश्न 6.

बंगाल के अकाल के दौरान कितने लोग मारे गए ?

उत्तर-

30 लाख लोग।

प्रश्न 7.

अकाल के दौरान कौन-से लोग अधिक पीड़ित होते हैं ?

उत्तर-

बच्चे और औरतें अकाल में सबसे अधिक पीड़ित होते हैं।

प्रश्न 8.

‘अधिकार’ शब्द किस व्यक्ति ने अन्न सुरक्षा के साथ जोड़ा।

उत्तर-

डॉ० अमर्त्य सेन ने।

प्रश्न 9.

अन्न असुरक्षित लोग कौन-से हैं ?

उत्तर-

भूमिहीन लोग, परंपरागत कारीगर, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग आदि।

प्रश्न 10.

उन राज्यों के नाम लिखें जहां अन्न असुरक्षित लोग अधिक संख्या में कहते है ?

उत्तर-

उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखण्ड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का कुछ भाग।

(स्व) लघु उत्तरों वाले प्रश्न

(उत्तर 70 से 75 शब्दों में हों)

प्रश्न 1.

हरित क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

हरित क्रांति से अभिप्राय भारत में खाद्यान्न में होने वाली उस वृद्धि से है जो 1966-67 में कृषि में नई तकनीकें लगाने से उत्पन्न हुई थी। इससे कृषि उत्पादन 25 गुणा बढ़ गया था। यह वृद्धि किसी क्रांति से कम नहीं थी। इसलिए इसे हरित क्रांति का नाम दे दिया गया।

प्रश्न 2.

बफर भण्डार की परिभाषा दें।

उत्तर-

बफर भण्डार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदते हैं। किसानों को उनकी उपज के बदले पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं।

प्रश्न 3.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर-

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब अधिकांश गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देशभर में लगभग 4.6 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानें जिन्हें उचित मूल्य की दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल के भंडार हैं।

![]()

प्रश्न 4.

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है ?

उत्तर-

भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में से किसानों से गेहूं और चावल खरीदते हैं। किसानों को उनकी उपज के बदले पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इन फसलों को अधिक उत्पादित करवाने के लिए बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कर देती है।

प्रश्न 5.

मौसमी भूख और मियादी भूख से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

दीर्घकालिक भुख मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। ग़रीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण मियादी भुख से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुख फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है।

प्रश्न 6.

अधिक (बफर) भण्डारण सरकार की तरफ से क्यों रखा जाता है ?

उत्तर-

सरकार का बफर स्टॉक बनाने का मुख्य उद्देश्य कमी वाले राज्यों या क्षेत्रों में और समाज के ग़रीब वर्गों में

बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है।

प्रश्न 7.

निर्गम मूल्य (इशू कीमत) से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

सरकार का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यन्न उपलब्ध करवाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार बफर स्टॉक बनाती है ताकि समाज के गरीब वर्ग को बाजार कीमत से कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। इस न्यूनतम कीमत को ही निर्गम कीमत कहा जाता है।

प्रश्न 8.

सस्ते मूल्य की दुकानों के कामकाज की समस्याओं की व्याख्या करो। .

उत्तर-

सस्ते मूल्य की दुकानों के मालिक कई बार अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाज़ार में बेच देते हैं, कई बार घटिया किस्म की उपज बेचते हैं, दुकानें अधिकतर बंद रखते हैं। इसके अलावा एफ०सी०आई० के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो रहा है जो लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा। हाल के वर्षों में कार्ड भी तीन प्रकार के कर दिए गए हैं जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रश्न 9.

अन्न की पूर्ति के लिए सहकारी संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या करो।

उत्तर-

भारत में विशेषकर देश के दक्षिण और पश्चिम भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। जैसे तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में सहकारी समितियां हैं जो लोगों को सस्ता दूध, सब्जी, अनाज आदि उपलब्ध करवा रही हैं।

अन्य अभ्यास के प्रश्न

चित्र 4.1 बंगाल अकाल

आइए चर्चा करें

- चित्र 4.1 में आप क्या देखते हैं ?

- क्या आप कह सकते हैं कि चित्र में दर्शाया गया परिवार एक ग़रीब परिवार है ? यदि हां, तो क्यों ?

- क्या आप चित्र से दर्शाये व्यक्ति की आजीविका का साधन बता सकते है ? अपने अध्यापक से चर्चा करें।

- राहत कैंप में प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों को कौन-से प्रकार की सहायता दी जा सकती है ?

उत्तर-

- चित्र 4.1 के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि लोग अकाल, सूखा तथा प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त होने के कारण भूखे, नंगे, प्यासे व बिना आश्रय के हैं।

- हाँ, चित्र में दर्शाया गया परिवार एक निर्धन परिवार है। उनके पास खाने व पीने के लिए कुछ भी नहीं है जिससे वे भूखे व बीमार हैं।

- ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता अत्यंत लाभदायक होती है। बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री, कपड़े, दवाइयां इसमें अत्यंत लाभदायक हो सकती हैं।

- राहत कैंप में आपदा के शिकार लोगों को भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ, बिस्तर, टैंट की सहायता दी जा सकती है। उसके बाद उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जा सकती हैं।

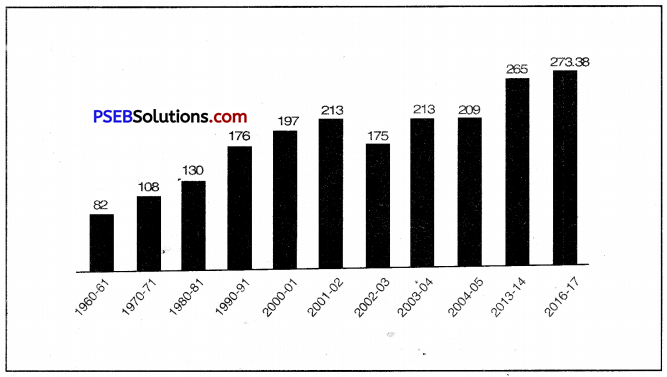

ग्राफ 4.1 भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन (मिलियन टन में)

![]()

आओ चर्चा करें :

ग्राफ 4.1 का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) हमारे देश में किस वर्ष 200 मिलियन टन प्रति वर्ष अन्न की मात्रा के उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया ?

(ii) किस वर्ष दौरान भारत में अन्न का उत्पादन सर्वाधिक रहा ?

(iii) क्या वर्ष 2000-01 से लेकर 2016-17 तक अन्न के उत्पादन में वृद्धि हुई अथवा नहीं ?

उत्तर-

- वर्ष 2000-01 में भारत ने 200 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था।

- वर्ष 2016-17 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक रहा।

- नहीं, वर्ष 2000-01 से लेकर 2016-17 तक लगातार खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है।

PSEB 9th Class Social Science Guide भारत में अन्न सुरक्षा Important Questions and Answers

रिक्त स्थान भरें:

- ………… का अर्थ, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य।

- ………… ने भारत को चावल और गेहूं में आत्मनिर्भर बनाया है।

- ……….. वह कीमत है जो सरकार बुआई से पहले निर्धारित करती है।

- ………… भुखमरी खाद्यान्न के चक्र से संबंधित है।

- ……….. ने ‘पात्रता’ शब्द का प्रतिपादन किया है।

उत्तर-

- खाद्य सुरक्षा,

- हरित क्रांति,

- न्यूनतम समर्थन कीमत,

- मौसमी,

- डॉ० अमर्त्य सेन।

बहुविकल्पीय प्रश्न :

प्रश्न 1.

खाद्य सुरक्षा का आयाम क्या है ?

(a) पहुंच

(b) उपलब्धता

(c) सामर्थ्य

(d) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(d) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 2.

खाद्य असुरक्षित कौन है ?

(a) अनुसूचित जाति

(b) अनुसूचित जनजाति

(c) अन्य पिछड़ा वर्ग

(d) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(d) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 3.

संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब घोषित की गई ?

(a) 1991

(b) 1992

(c) 1994

(d) 1999

उत्तर-

(b) 1992

प्रश्न 4.

बंगाल का भयंकर अकाल कब पड़ा ?

(a) 1943

(b) 1947

(c) 1951

(d) इनमें कोई नहीं।

उत्तर-

(a) 1943

![]()

सही/गलत :

- पहुंच का अर्थ है सभी लोगों को खाद्यान्न मिलता रहे।

- खाद्य सुरक्षा का प्रावधान खाद्य अधिकार 2013 अधिनियम में किया गया है।

- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम वर्ष 2009 में शुरू हुआ।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित की जाती है।

उत्तर-

- सही

- सही

- ग़लत

- सही।।

अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

भुखमरी क्या है ?

उत्तर-

भुखमरी खाद्य असुरक्षा का एक आयाम है। भुखमरी खाद्य तथा पहुंच की असमर्थता है।

प्रश्न 2.

खाद्य सुरक्षा किस तत्व पर निर्भर करती है ?

उत्तर-

खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है।

प्रश्न 3.

भारत में राशनिंग प्रणाली कब शुरू की गई ?

उत्तर-

भारत में राशनिंग प्रणाली 1940 में शुरू की गई, इसकी शुरुआत बंगाल के अकाल के बाद हुई।

प्रश्न 4.

‘पात्रता क्या है ?

उत्तर-

पात्रता, भुखमरी से ग्रस्त लोगों को खाद्य की सुरक्षा प्रदान करेगी।

प्रश्न 5.

ADS क्या है ?

उत्तर-

ADS का अर्थ है Academy of Development Science.

प्रश्न 6.

खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या हैं ?

उत्तर-

- खाद्य की पहुंच,

- खाद्य का सामर्थ्य,

- खाद्य की उपलब्धता।

प्रश्न 7.

खाद्य सुरक्षा किस पर निर्भर करती है ?

उत्तर-

यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है।

प्रश्न 8.

खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या हैं?

उत्तर-

ये निम्नलिखित हैं-

- खाद्य उपलब्धता से अभिप्राय देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों के स्टॉक से है।

- पहुंच से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य मिलने से है।

- सामर्थ्य से अभिप्राय पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए उपलब्ध धन से है।

प्रश्न 9.

निर्धनता रेखा से ऊपर लोग खाद्य असुरक्षा से कब ग्रस्त हो सकते हैं ?.

उत्तर-

जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फ़सलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि से राष्ट्रीय आपदाएँ आती हैं तो निर्धनता रेखा से ऊपर लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं।

![]()

प्रश्न 10.

अकाल की स्थिति कैसे बन सकती है ?

उत्तर-

व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है।

प्रश्न 11.

प्रो० अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा के संबंध में किस पर जोर दिया है ?

उत्तर-

प्रो० अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा है जो हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर ज़ोर देता है। हकदारियों का अर्थ राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ-साथ उन वस्तुओं से . है, जिनका उत्पादन और विनिमय बाज़ार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

प्रश्न 12.

भारत में भयानक अकाल कब और कहां पड़ा था ?

उत्तर-

भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में बंगाल में पड़ा था जिससे बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे।

प्रश्न 13.

बंगाल के अकाल में सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए थे ?

उत्तर-

इससे खेतिहर मज़दूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे।

प्रश्न 14.

बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। क्या आप इससे सहमत हैं ?

उत्तर-

हां, बंगाल के अकाल का मुख्य कारण चावल की कम पैदावार ही था जिससे भुखमरी हुई थी।

प्रश्न 15.

किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई ?

उत्तर-

1941 में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई।

प्रश्न 16.

अनाज की उपलब्धता भारत में किस घटक के कारण और भी सुनिश्चित हुई है ?

उत्तर-

बफर स्टॉक एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण।

प्रश्न 17.

देशभर में लगभग राशन की दुकानें कितने लाख हैं ?

उत्तर-

4.6 लाख।

प्रश्न 18.

‘एकीकृत बाल विकास सेवाएँ’ प्रायोगिक आधार पर किस वर्ष शुरू की गईं ?

उत्तर-

1975.

प्रश्न 19.

‘काम के बदले अनाज’ कार्यक्रम कब शुरू हुआ था ?

उत्तर-

1965-66 में।

प्रश्न 20.

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया ?

उत्तर-

2004 में।

प्रश्न 21.

संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई ?

उत्तर-

1997 में।

प्रश्न 22.

अन्नपूर्णा योजना कब लागू हुई ?

उत्तर-

2000 में।

प्रश्न 23.

अन्नपूर्णा योजना में लक्षित समूह कौन है ?

उत्तर-

दीन वरिष्ठ नागरिक।

![]()

प्रश्न 24.

अंत्योदय अन्न योजना में लक्षिक समूह कौन हैं ?

उत्तर-

निर्धनों में सबसे निर्धन।

प्रश्न 25.

अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्नों की आद्यतन मात्रा प्रति परिवार कितने किलोग्राम निर्धारित की गई है ?

उत्तर-

10 किलोग्राम।

प्रश्न 26.

इनमें से कौन भूख का आयाम है ?

(क) मौसमी

(ख) दीर्घकालिक

(ग) (क) तथा (ख) दोनों

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर-

(ग) (क) तथा (ख) दोनों।

प्रश्न 27.

इनमें से कौन-सी फसलें हरित क्रांति से संबंधित हैं ?

(क) गेहूँ, चावल

(ख) कपास, बाजरा

(ग) मक्की , चावल

(घ) बाजरा, गेहूँ।

उत्तर-

(क) गेहूँ, चावल।

प्रश्न 28.

‘लक्षित सार्वजनिक वितरण-प्रणाली’ कब लागू हुई ?

(क) 1992

(ख) 1995

(ग) 1994

(घ) 1997.

उत्तर-

(घ) 1997.

लघु उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है ?

उत्तर-

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के ग़रीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) कहते हैं।

प्रश्न 2.

खाद्य सुरक्षा में किसका योगदान है ?

उत्तर-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं।

प्रश्न 3.

संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है ?

उत्तर-

यह सार्वजनिक वितरण-प्रणाली का संशोधित रूप है जिसे 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुँचाना था। इसमें 20 किलोग्राम तक खाद्यान्न प्रति परिवार जिसमें गेहूँ ₹ 2.80 प्रति किलोग्राम तथा चावल ₹ 3.77 प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध करवाए जाते थे।

![]()

प्रश्न 4.

अन्नपूर्णा योजना क्या है ?

उत्तर-

यह भोजन ‘दीन वरिष्ठ नागरिक’ समूहों पर लक्षित योजना है जिसे वर्ष 2000 में लागू किया गया है। इस योजना में ‘दीन वरिष्ठ नागरिक’ समूहों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

प्रश्न 5.

राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर-

राशन कार्ड तीन प्रकार होते हैं-

- निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड,

- निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बी०पी०एल० कार्ड और

- अन्य लोगों के लिए ए०पी०एल० कार्ड।

प्रश्न 6.

किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है ?

उत्तर-

किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊँची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते। अगर आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है।

प्रश्न 7.

बफर स्टॉक क्या होता है ? .

उत्तर-

बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम (IFC) के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। IFC अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूँ और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फ़सल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है।

प्रश्न 8.

विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में क्या घोषणा की गई थी?

उत्तर-

विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई थी कि “वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है, जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो।”

प्रश्न 9.

खाद्य असुरक्षित कौन है ?

उत्तर-

यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं- भूमिहीन जो थोड़ी-बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले लोग, अपना काम करने वाले कामगार तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय: वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाज़ार में काम करते हैं।

प्रश्न 10.

राशन व्यवस्था क्या होती है ?

उत्तर-

भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य N.S.S.O. की रिपोर्ट के अनुसार तीन कार्यक्रम शुरू किए गए।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ

- काम के बदले अनाज।

प्रश्न 11.

वे तीन बातें क्या हैं जिनमें खाद्य सुरक्षा निहित है ?

उत्तर-

किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है, जब-

- सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो।

- सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो।

- खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा न हो।

![]()

प्रश्न 12.

बफर स्टॉक क्या होता है ? सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है ?

उत्तर-

बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है जिसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सरकार बफर स्टॉक की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के ग़रीब वर्गों में बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाने के लिए तथा आपदा काल में अनाज की समस्या को हल करने के लिए बनाती है।

प्रश्न 13.

वर्णन करें कि पिछले वर्षों के दौरान भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आलोचना क्यों होती रही है ?

उत्तर-

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आलोचना इसलिए हुई है क्योंकि यह अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएँ हो रही हैं। एफ०सी०आई० के भंडार अनाज से भरे हैं। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के धारक अधिक कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचते हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक वितरण-प्रणाली की आलोचना हो रही है।

प्रश्न 14.

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है ? बढ़ाए हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्य संग्रहण का क्या प्रभाव पड़ा है ?

उत्तर-

न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज के लिए दिया गया मूल्य है जो कि सरकार द्वारा पहले ही घोषित किया जा चुका होता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से विशेष तथा खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे, अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूँ उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटा अनाज ग़रीबों का प्रमुख भोजन है।

प्रश्न 15.

खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयामों से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम हैं-

- खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश के भंडारों में संचित अनाज तथा खाद्य उत्पादन से है।

- पहुँच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे।

- सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

प्रश्न 16.

एक प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण अधोसंरचना शायद प्रभावित हो लेकिन इससे खाद्य सुरक्षा अवश्य ही प्रभावित होगी। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को न्यायसंगत बनाएँ।

उत्तर-

- किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आई है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी होने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे अकाल की स्थिति बन सकती है।

- उदाहरणार्थ-1943 में बंगाल का अकाल।

प्रश्न 17.

‘उचित दर वाली दुकानें किस प्रकार से खाद्य वितरण में सहायक होती हैं ?

उत्तर-

‘उचित दर वाली दुकानें भारत में निम्नलिखित प्रकार से खाद्य वितरण में सहायक होती हैं-

- देश भर में लगभग 4.6 लाख दुकानें हैं।

- राशन की दुकानों में चीनी, खाद्यान्न तथा खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है।

- उचित दर वाली दुकानें ये सब बाज़ार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचती हैं।

प्रश्न 18.

अंत्योदय अन्न योजना पर विस्तृत नोट लिखें।

उत्तर-

अंत्योदय अन्न योजना यह योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने ग़रीबी रेखा से नीचे के ग़रीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना।₹ 2 प्रति किलोग्राम गेहूँ और ₹ 3 प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ा कर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 5050 लाख अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवार दो बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई।

प्रश्न 19.

खाद्य सुरक्षा के आयामों का वर्णन करें।

उत्तर-

खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं-

- खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है।

- पहुँच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहना चाहिए।

- सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो।

किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब

- सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो,

- सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य-पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और

- खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा न हो।

प्रश्न 20.

सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका क्या है?

उत्तर-

भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियाँ भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । सहकारी समितियाँ निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94 प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियाँ उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है।

![]()

प्रश्न 21.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर-निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में PDS को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश में 1700 ब्लाकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में PDS से लाभ पहुँचाना था।

जून, 1997 से सभी क्षेत्रों में ग़रीबी को लक्षित करने के सिद्धांतों को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) प्रारंभ की गई। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएँ अंत्योदय अक्ष योजना तथा अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई।

प्रश्न 22.

भारत में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर-

70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विभिन्न फ़सलों के कारण भारत पिछले तीस वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं-1. बफर स्टॉक, 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

प्रश्न 23.

प्रतिरोधक भंडार (बफर स्टॉक) शब्द की व्याख्या कीजिए।खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में यह किन दो विधियों से प्रयक्त होता है ?

उत्तर-

प्रतिरोधक भंडार (बफर स्टॉक) भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में यह निम्न प्रकार से प्रयुक्त होता है-

- अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के ग़रीब वर्गों में बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करने के लिए।

- खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करता है।

प्रश्न 24.

भूख के दो आयामों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक प्रकार की भूख कहां अधिक प्रचलित है ?

उत्तर-

भूख के दो आयाम दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूख मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। निर्धन लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूख से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूख फ़सल उपजाने और काटने के चक्र के संबद्ध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियंत्रित श्रम के कारण होती है। प्रत्येक प्रकार की भूख ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है।

प्रश्न 25.

भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों की, जो खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असरक्षित हैं, उनकी स्थिति स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की प्राप्ति से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं; भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा-मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाज़ार काम करते हैं।

प्रश्न 26.

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत द्वारा खाद्यान्नों मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई, जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर, गेहूँ और चावल के उत्पादन में। बहरहाल, अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, यहाँ अनाजों का उत्पादन 1964-65 के 72.3 लाख टन की तुलना में बढ़कर 1995-96 में 3.03 करोड़ टन पर पहुँच गया। दूसरी तरफ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

प्रश्न 27.

भारत में खाद्य सुरक्षा के विस्तार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रकार सर्वाधिक कारगर सिद्ध

उत्तर–

सार्वजनिक वितरण-प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर-निर्धनों के मध्य कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लाकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण-प्रणाली से लाभ पहुंचाना था।

प्रश्न 28.

सहकारी समिति क्या काम करती है ? सहकारी समितियों के दो उदाहरण दीजिए तथा बताइए कि सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनका क्या योगदान है ?

उत्तर-

सहकारी समितियाँ निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं । सहकारी समितियों के उदाहरण हैं-दिल्ली में मदर डेयरी, गुजरात में अमूल दुग्ध उत्पादन समिति । दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धनता नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियाँ उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। उसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। इस तरह सहकारी समितियों ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है।

प्रश्न 29.

कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं ?

उत्तर-

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व कुछ अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जो भूमिहीन थोड़ी बहुत कृषि भूमि पर निर्भर हैं।

- वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है।

- खाद्य असुरक्षा से ग्रसित आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है।

प्रश्न 30.

जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है ?

उत्तर-

- आपदा के समय खाद्य आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होता है।

- किसी प्राकृतिक आपदा जैसे, सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है।

- आपदा के समय खाद्यान्न की उपज में कमी आ जाती है तथा कीमतें बढ़ जाती हैं।

- यदि वह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है।

- भारत में आपदा के समय खाद्यन्नों की कमी हो जाती है जिससे जमाखोरी व कालाबाजारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

प्रश्न 31.

राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं ?

उत्तर-

राशन की दुकानों के संचालन की समस्याएं निम्नलिखित हैं-

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली धारक अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाज़ार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज़ बेचना, दुकान कभी-कभार खोलना जैसे कदाचार करते हैं।

- राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है।

- जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पातीं तो एफ०सी०आई० (FCI) के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। इससे भी राशन की दुकानों के संचालन में समस्याएं आती हैं।

- पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर-निर्धन राशन कार्ड था जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था पर अब जो तीन प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला को अपनाया गया है। अब तीन भिन्न कीमतों वाले टी० पी० डी० एस० की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। ए०पी०एल० परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊँची हैं जिनकी खुले बाज़ार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है।

![]()

प्रश्न 32.

यदि खाद्य सुरक्षा न हो तो क्या होगा ?

उत्तर-

यदि खाद्य सुरक्षा न हो तो निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होंगी-

- देश में आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे से खाद्यान्नों की कुल उपज में गिरावट आएगी।

- खाद्य सुरक्षा न होने से यदि आपदा में खाद्यान्नों की कमी होती है तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा।

- खाद्य सुरक्षा न होने से देश में कालाबाजारी बढ़ती है।

- खाद्य सुरक्षा न होने से प्राकृतिक आपदा आने से देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

प्रश्न 33.

यदि सरकार बफर स्टॉक न बनाए तो क्या होगा ?

उत्तर-

यदि सरकार बफर स्टॉक न बनाए तो निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न हो जाएंगी-

- बफर स्टॉक न बनाए जाने से देश में खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- बफर स्टॉक न बनाए जाने की स्थिति में कम खाद्यान्न वाले क्षेत्रों को अनाज महँगा प्राप्त होगा।

- बफर स्टॉक न बनाए जाने पर अधिप्राप्त अनाज गल-सड़ जाएगा।

- बफर स्टॉक न होने से कालाबाजारी में वृद्धि होगी।

- इससे आपदा काल में स्थिति अत्यधिक गंभीर हो सकती है।

प्रश्न 34.

किसी देश के लिए खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर-

इसके निम्नलिखित कारण हैं-

- कोई देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर इसलिए होना चाहता है ताकि किसी आपदा के समय देश में खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न न हो।

- कोई देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर इसलिए भी होना चाहता है ताकि उसे खाद्यान्न विदेशों से न खरीदना पड़े।

- देश में कालाबाजारी को रोकने और कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए भी कोई भी देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है।

प्रश्न 35.

सहायिकी क्या है ? सरकार सहायिकी क्यों देती है ?

उत्तर-

सहायिकी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायिकी से घेरलू उत्पादकों के लिए ऊँची आय कायम रखते हुए, उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। सरकार द्वारा सहायिकी देने के निम्नलिखित कारण हैं

- निर्धनों को वस्तुएं सस्ती प्राप्त हो सकें।

- लोगों का न्यूनतम जीवन-स्तर बना रहे।

- उत्पादक को सरकार द्वारा किसी उत्पाद की बाज़ार कीमत की अनुपूर्ति के लिए भी सहायिकी दी जाती है।

दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्या है ?

उत्तर-

खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से है-

- खाद्य असुरक्षा का भय दूर करना (To Avoid Food insecurity) खाद्य सुरक्षा व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि जन सामान्य के लिए दीर्घकाल में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत बाढ़, सूखा, अकाल, सुनामी, भूचाल, आंतरिक युद्ध या अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए खाद्य भंडार रिजर्व में रखे जाते हैं। इससे खाद्य असुरक्षा का भय दूर हो जाता है।

- पोषण स्तर को बनाए रखना (Maintainance of Nutritional Standards)-खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध करवाए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा व गुणवत्ता स्तर स्वास्थ्य विशेषज्ञों व सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित प्रमापों के अनुसार होता है। इससे जनसामान्य में न्यूनतम पोषण स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

- निर्धनता उन्मूलन (Poverty Alleviation)-खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोगों को कम कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे निर्धनता उन्मूलन होता है।

- सामाजिक न्याय (Social Justice)-खाद्य सुरक्षा के अभाव में सामाजिक न्याय संभव ही नहीं है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। अतः सरकार का यह कर्त्तव्य है कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति व समावेशी विकास हेतु समाज के निर्धन वर्ग को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न कम कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएं।

प्रश्न 2.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था क्या है ?

उत्तर-

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का तात्पर्य ‘उचित कीमत दुकानों’ (राशन डिपो) के माध्यम से लोगों को आवश्यक मदें ; जैसे- गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, आदि के वितरण से है। इस व्यवस्था के द्वारा निर्धनता रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुदानित कीमतों पर राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इस व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस समय भारत में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत 5.35 लाख उचित कीमत दुकानें अनुदानित कीमतों पर खाद्यान्नों के वितरण का काम कर रही हैं। भारतीय सार्वजनिक वितरण व्यवस्था विश्व की विशाल खाद्यान्न वितरण व्यवस्थाओं में से एक है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें मिल कर इस व्यवस्था को चलाती हैं। केंद्र सरकार खाद्यान्नों को खरीदने, स्टोर करने व इसके विभिन्न स्थानों पर परिवहन का काम करती है। राज्य सरकारें इन खाद्यान्नों को ‘उचित कीमत दुकानों’ (राशन डिपुओं) के माध्यम से लाभार्थियों को वितरण का कार्य करती हैं। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, उचित कीमत दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना, आदि की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है।

सरकार निर्धनता के उन्मूलन के लिए निर्धन व जरूरतमंद परिवारों को अनुदानित कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। इन खाद्यान्नों के वितरण में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का बहुत महत्त्व है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्धन वर्ग को खाद्य सुरक्षा (Food Security) सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों; जैसे- भूमिहीन कृषि मज़दूर, सीमांत किसान, ग्रामीण शिल्पकार, कुम्हार, बुनकर (Weavers), लोहार, बढ़ई, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों, दैनिक वेतन पर काम करने वालों, जैसे-रिक्शा चालकों, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले छोटे विक्रेताओं, बैलगाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों, आदि को अनुदानित कीमतों पर एक निश्चित मात्रा में राशन डिपुओं के माध्यम से खाद्यान्न व कुछ अन्य आवश्यक मदें वितरित की जाती हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ‘सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (नियंत्रण) आदेश’ 2001 [Public Distribution System (Control) Order 2001] जारी किए गए। इसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाए गए हैं। PDS के मुख्य उद्देश्य हैं-(i) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, (ii) निर्धनता उन्मूलन करना।