This PSEB 9th Class Science Notes Chapter 10 गुरुत्वाकर्षण will help you in revision during exams.

PSEB 9th Class Science Notes Chapter 10 गुरुत्वाकर्षण

→ प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्मांड में दूसरी वस्तु को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।

→ चंद्रमा का पृथ्वी के इर्द-गिर्द चक्कर लगाना तथा ऊपर की दिशा में फेंकी गई वस्तु का नीचे पृथ्वी की ओर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है।

→ गुरुत्वाकर्षण एक कमज़ोर बल है जब तक इसमें बहुत अधिक द्रव्यमान की वस्तुएं न हों।

→ पृथ्वी के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है।

→ गुरुत्वाकर्षण का नियम यह बताता है कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल का सीधा अनुपाती है तथा उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के विलोम अनुपाती है। यह बल सदैव उन वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश लगता है।

→ गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक है जिसका अर्थ है कि यह सभी छोटी-बड़ी वस्तुओं पर लागू होता है।

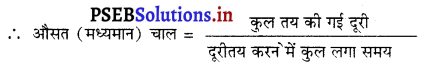

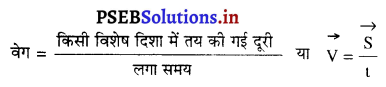

→ पृथ्वी तथा उसके तल पर रखी वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल के परिमाण का सूत्र F = \(\frac{\mathrm{GM} m}{d^{2}}\) जहां G = 6.673 × 10-11 N – m2 /kg2 है।

![]()

→ पृथ्वी का द्रव्यमान = 6 × 1024 kg

चंद्रमा का द्रव्यमान = 7.4 × 1022 kg

पृथ्वी का अर्धव्यास = 6-4 × 106 m

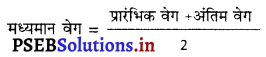

→ किसी वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुए त्वरण को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसे g द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

→ पृथ्वी की सतह पर g का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है।

→ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह से ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ कम होता है।

→ जोहांस कैप्लर ने ग्रहों की गति को निर्देशित करने के लिए निम्नलिखित तीन नियम बनाएं-

- प्रत्येक ग्रह का ग्रह-पथ अंडाकार होता है जिसके केंद्र पर सूर्य स्थित होता है।

- सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है।

- सूर्य से किसी ग्रह की मध्यमान (औसत) दूरी (r) का घन (cube) उस ग्रह के ग्रह-पथ परिक्रमा चाल T के वर्ग के सीधा अनुपाती

होता है। अर्थात् \(\frac{r^{3}}{\mathrm{~T}^{2}}\) = स्थिरांक

→ वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान, वस्तु के जड़त्व का माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर स्थिर होता है।

→ किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार उसके द्रव्यमान (m) तथा गुरुत्वीयत्वरण (g) पर निर्भर करता है।

अर्थात् भार = द्रव्यमान (m) × गुरुत्वीयत्वरण (g)

→ किसी वस्तु की सतह के लंबवत् में क्रिया कर रहे बल को प्रणोद (Thrust) कहते हैं।

→ एकांक क्षेत्रफल पर लग रहे प्रणोद को दबाव कहते हैं।

दबाव की S.I. इकाई Nm-2 (न्यूटन / मीटर2) या पास्कल (Pa) है।

→ किसी सीमित द्रव्यमान वाले द्रव पर लग रहा दबाव बिना किसी परिवर्तन सभी दिशाओं में स्थानांतरित होता है।

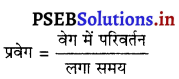

→ सभी वस्तुएं द्रव में डुबोए जाने पर ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती हैं जिसे उत्प्लावन बल (upthrust) कहते हैं। उत्क्षेप का मान द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है।

→ यदि द्रव में डुबोई गई वस्तु का भार, उत्प्लावन से अधिक हो तो वस्तु द्रव में डूब जाती है।

→ वे पदार्थ जिनका घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, तैरते हैं।

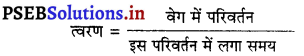

![]()

→ वे सभी पदार्थ जिनका घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है द्रव में डूब जाते हैं।

→ आर्किमीडीज़ के सिद्धान्त के अनुसार, “जब किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके द्वारा ऊपर की दिशा में अनुभव किया गया बल वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है।”

→ किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, उस पदार्थ के घनत्व तथा द्रव के घनत्व का अनुपात होता है।

आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक (इकाई) नहीं होता है।

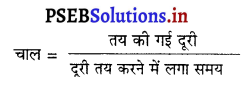

→ गुरुत्वाकर्षण बल (Force of Gravitation)- गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा दो वस्तुएं एक-दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, पर वे वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई नहीं होती।

→ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम (The Universal Law of Gravitation)-इस ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है।

→ गुरुत्वीय त्वरण (Acceleration due to Gravity)-पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तुओं में गुरुत्व बल के कारण एक निश्चित त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं।

→ गुरुत्व बल (Force of Gravity)- यह वह बल है, जिसके द्वारा पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है।

→ भार (Weight)- जिस बल के द्वारा पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उसे भार कहते हैं।

→ द्रव्यमान (Mass)-किसी वस्तु में उपस्थिति पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं।

→ जड़त्वीय द्रव्यमान (Inertial Mass)-यह द्रव्यमान वस्तु की विराम अवस्था अथवा गतिशील अवस्था को बदलने के प्रयास से उत्पन्न प्रतिरोध को मापने का कार्य करता है।

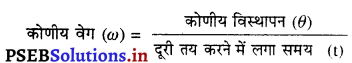

![]()

→ उत्प्लावन बल-किसी वस्तु की सतह के लंबवत् क्रिया कर रहे बल को उत्प्लावन बल कहते हैं।

→ दबाव-एकांक क्षेत्रफल पर लग रहे उत्क्षेप को दबाव कहते हैं।

→ सार्वत्रिक स्थिरांक (Universal Gravitational Constant)-यह वह बल है, जो परस्पर इकाई दूरी पर रखी दो इकाई द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच लगता है।

→ भारहीनता- यह वस्तु की वह अवस्था है जब इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के समान होता है।

→ अभिकेन्द्र बल-जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न करने वाला बल तथा जो वस्तु को वृत्तीय पथ में रखता है यह केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है।

→ वृत्त पर स्पर्श रेखा- कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है।

→ घनत्व-किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है।

→ आपेक्षिक घनत्व-किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है।