Punjab State Board PSEB 11th Class Economics Book Solutions Chapter 17 आंकड़ों का व्यवस्थिकरण Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Economics Chapter 17 आंकड़ों का व्यवस्थिकरण

PSEB 11th Class Economics आंकड़ों का व्यवस्थिकरण Textbook Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

प्रश्न 1.

आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण से हमारा अभिप्राय उन सब क्रियाओं से है जिनके द्वारा आंकड़ों को सरल व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है।

प्रश्न 2.

व्यवस्थिकरण से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

आंकड़ों के व्यवस्थिकरण से अभिप्राय आंकड़ों को इस प्रकार क्रम देने से होता है जिसमें विशेषताओं के अनुसार वर्गों में बांटा जा सके। इस क्रिया को व्यवस्थिकरण (Classification) कहा जाता है।

प्रश्न 3.

वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

वर्गीकरण आंकड़ों को (यथार्थ रूप में या भावात्मक रूप से) समानता तथा सादृश्यता के आधार पर वर्गों या विभागों में क्रमानुसार रखने की क्रिया है और इनसे व्यक्तिगत इकाइयों की भिन्नताओं में पाये जाने वाले गुणों की एकता को व्यक्त किया जाता है।

प्रश्न 4.

वर्गीकरण की कोई एक विशेषता लिखिए।

उत्तर-

सजातीयता-किसी वर्ग-विशेष का प्रत्येक पद उस गुण के अनुसार होना चाहिए जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है।

![]()

प्रश्न 5.

व्यक्तिगत श्रृंखला से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग-अलग भाव प्रकट किया जाता है।

प्रश्न 6.

खण्डित श्रृंखला कौन-सी श्रृंखला है ?

उत्तर-

खण्डित श्रृंखला में प्रत्येक इकाई का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है।

प्रश्न 7.

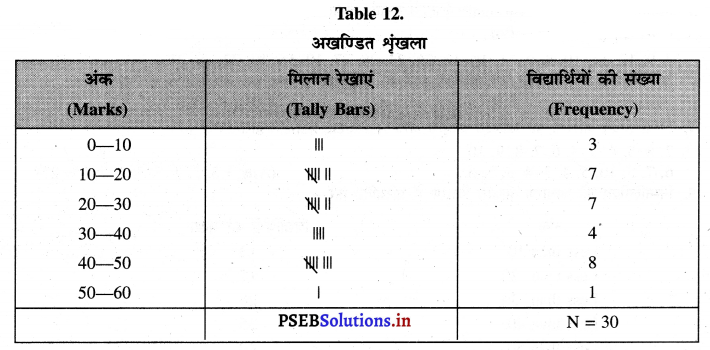

अखण्डित श्रृंखला से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

अखण्डित श्रृंखला में इकाइयों का निश्चित माप सम्भव नहीं होता इसलिए उन्हें कुछ वर्गान्तरों में प्रकट किया जाता है।

प्रश्न 8.

आंकड़ों को समानता के आधार पर वर्गों तथा भागों में विभाजन करने को ……… कहा जाता है।

उत्तर-

वर्गीकरण।

प्रश्न 9.

जब प्रत्येक इकाई का अलग-अलग माप किया जाता है तो इसको … श्रृंखला कहा जाता है।

(a) व्यक्तिगत

(b) खण्डित

(c) अखण्डित

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर-

(a) व्यक्तिगत।

प्रश्न 10.

जब प्रत्येक मद का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है तो इसको ……….. श्रृंखला कहते हैं।

उत्तर-

खण्डित।

प्रश्न 11.

जब प्रत्येक मद का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है तो इसको व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं।

उत्तर-

ग़लत।

प्रश्न 12.

जब इकाइयों का निश्चित माप सम्भव नहीं होता इस लिए उनके वर्गान्तर के रूप में माप स्पष्ट किया जाता है को …………………. कहते हैं।

(a) व्यक्तिगत

(b) खण्डित

(c) अखण्डित

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर-

(c) अखण्डित।

![]()

प्रश्न 13.

अपवर्जी विधि से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

जब एक वर्गान्तर की ऊपरी सीमा दूसरे वर्गान्तर की निचली सीमा होती है तो इसको अपवर्जी विधि कहा जाता है।

प्रश्न 14.

जब एक वर्गान्तर की ऊपरी सीमा दूसरे वर्गान्तर से भिन्न होती है तो इसको …………….. विधि कहा जाता है।

उत्तर-

समावेशी।

प्रश्न 15.

टैलीबार विधि से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

आंकड़ों को बारम्बरता में विभाजन के लिए मिलान चिन्ह लगा कर के गिनती की जाती है तो इसको टैलीबार विधि कहा जाता है।

प्रश्न 16.

समावेशी विधि से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

समावेशी विधि में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा से कुछ अधिक होती है। एक वर्ग अन्तराल की सभी आवृत्तियां उस वर्ग में ही शामिल होती हैं।

प्रश्न 17.

आंकड़ों को उनकी समानता अथवा विभिन्नता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने को …………. कहा जाता है।

उत्तर-

वर्गीकरण।

प्रश्न 18.

जब आंकड़ों को भौगोलिक स्थिति के अनुसार वर्गों में विभाजित किया जाता है तो इसको गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं।

उत्तर-

ग़लत।

प्रश्न 19.

जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इस को ………… वर्गीकरण कहते हैं।

(a) भौगोलिक

(b) समय अनुसार

(c) गुणात्मक

(d) संख्यात्मक।

उत्तर-

(b) समय अनुसार।

प्रश्न 20.

जब आंकड़ों का वर्गीकरण गुणों के आधार पर किया जाता है तो इस को ……… वर्गीकरण कहते हैं।

उत्तर-

गुणात्मक।

प्रश्न 21.

किसी तथ्य की वह विशेषता अथवा प्रक्रिया जिस को संख्याओं के रूप में मापते हैं उस को ………… कहते हैं।

उत्तर-

चर।

प्रश्न 22.

खंडित घर वह घर है जिन के मूल्य पूर्ण अंकों में प्रकट किये जाते हैं।

उत्तर-

सही।

प्रश्न 23.

जो आंकड़े अनुसन्धानकर्ता अपनी खोज के अनुसार इकट्ठे करता है और यह अवस्थित रूप में होते हैं उनको ………. कहा जाता है।

उत्तर-

शुद्ध आंकड़े।

प्रश्न 24.

श्रेणी (Series) से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिनको किसी क्रम अथवा विशेषता के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तर-

सही।

![]()

प्रश्न 25.

किसी समग्र में एक मद कितनी बार आती है अर्थात् जितनी बार वह बार-बार आती है उसको आवृत्ति (Frequency) कहते हैं।

उत्तर-

सही।

प्रश्न 26.

किसी वर्ग में आने वाली मदों अथवा चरों की संख्या को ……….. कहा जाता है।

उत्तर-

वर्ग आवृत्ति।

प्रश्न 27.

वर्ग (Class) से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

संख्याओं के किसी निश्चित समूह को जिसमें मदें शामिल होती हैं उसको वर्ग (Class) कहते हैं।

प्रश्न 28.

वर्ग सीमा (Class Limit) से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

प्रत्येक वर्ग दो संख्याओं के बीच में होता है इन दो संख्याओं को वर्ग की सीमाएँ कहा जाता है।

प्रश्न 29.

किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अन्तर को वर्ग-अन्तर (Class Interval) कहा जाता है।

उत्तर-

सही।

II. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

वर्गीकरण के कोई चार उद्देश्य लिखो।

उत्तर-

वर्गीकरण के उद्देश्य (Objectives of Classification)-वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित अनुसार होते हैं-

- वर्गीकरण का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य आंकड़ों को सरल तथा संक्षेप बनाना होता है।

- प्राप्त किए आंकड़ों को तुलना योग्य बनाने के लिए भी वर्गीकरण की क्रिया महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

- वर्गीकरण का उद्देश्य आंकड़ों को अच्छी तरह समझने तथा उनके उचित ढंग से प्रयोग करने योग्य बनाना होता है।

- इसका एक उद्देश्य समस्याओं को मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान करना भी होता है।

- आंकड़ों को रोचक बनाने के लिए भी वर्गीकरण की क्रिया अनिवार्य मानी जाती है।

- आंकड़ों में असमानता होते हुए भी वर्गीकरण द्वारा इनका समान रूप प्रदान किया जाता है।

प्रश्न 2.

खण्डित श्रृंखला से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

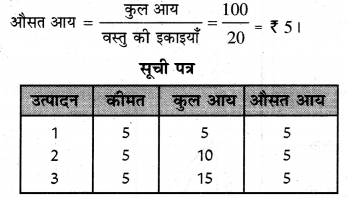

खण्डित श्रृंखला (Discrete Series) खण्डित श्रृंखला को आंकड़ा शास्त्री सामूहिक श्रृंखला तथा आवृत्ति श्रृंखला वितरण (Frequency Distribution) भी कहते हैं। इस श्रृंखला में संख्याओं को बार-बार नहीं लिखते। समान मूल्य वाले आंकड़ों को एक बार लिखा जाता है तो उस मूल्य को प्राप्त करने वाले जितने व्यक्ति अथवा वस्तुएं होती हैं उनकी संख्या सामने लिख दी जाती है।

उदाहरणस्वरूप 50 अंक 10 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं तो 50 अंक एक बार लिखे जाते हैं। इनके सामने 10 लिख दिया जाता है। दस को आवृत्ति (Frequency) कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी मूल्य का बार-बार प्रगटावा करना होता है। इसी तरह खण्डित श्रृंखला में चार के भिन्न-भिन्न मूल्यों को आवृत्ति के आधार पर प्रकट किया जाता है तो ऐसी श्रृंखला को कम खण्डित श्रृंखला कहते हैं।

प्रश्न 3.

अखण्डित श्रृंखला से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

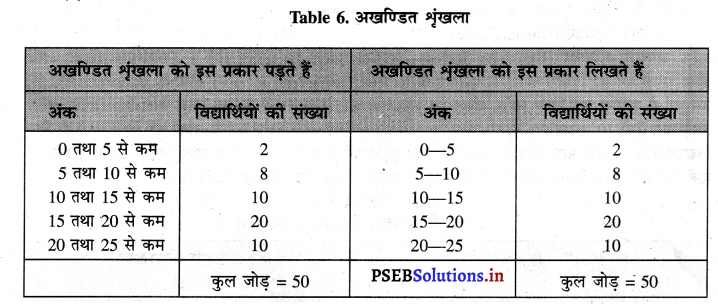

अखण्डित श्रृंखला (Continuous Series)-अखण्डित श्रृंखला का प्रयोग अखण्डित चरों के वर्गीकरण के समय किया जाता है। इसमें हम चरों को निश्चित वर्गों के अंदर विभाजित कर लेते हैं, जिनको चरों के वर्ग (Classes of variables) कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंकों के 0 से 5; 5 से 10; 10 से 15 इत्यादि वर्ग बनाए जाते हैं। इन वर्गों के सामने उस वर्ग की आवृत्ति को लिखा जाता है अर्थात् उस वर्ग में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यदि 0 से अधिक तथा 5 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है तो 0-5 वर्ग के सामने आवृत्ति 2 लिखी जाती है। इस तरह 5 से 10 वाले वर्ग में पांच अथवा 5 से अधिक प्राप्त किए अंक तथा 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को लिखा जाता है।

![]()

प्रश्न 4.

अखण्डित श्रृंखला की निर्माण विधि को स्पष्ट करो।

उत्तर-

अखण्डित श्रृंखला की निर्माण विधि-अखण्डित श्रृंखला का निर्माण करते समय निम्नलिखित विधि को अपनाया जाता है।

- वर्ग (Class)-प्राप्त किए आंकड़ों को निश्चित वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह वर्ग 5 अथवा 5 के गुणक अनुसार बनाए जाते हैं अर्थात् इनमें अन्तर 5, 10, 15, 20, 50, 100 इत्यादि होना चाहिए।

- वर्ग सीमाएं (Class limits) वर्ग की दो सीमाएं होती हैं, निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा। सूची पत्र में 5-10 के वर्ग में 5 को निचली सीमा तथा 10 को ऊपरी सीमा कहा जाता है।

- वर्ग आवृत्ति (Class frequency) किसी वर्ग में आने वाली कुल आवृत्तियों के जोड़ को उस वर्ग की आवृत्ति कहा जाता है। 0-5 के वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या 2 दिखाई गई है। 2 को वर्ग आवृत्ति कहते हैं।

- वर्ग विस्तार-वर्ग की निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा के अन्तर को वर्ग विस्तार कहा जाता है।

- मध्य मूल्य (Mid Value)-ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा को जोड़ करके इसका आधा किया जाए तो मध्य मूल्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अखण्डित श्रृंखला का निर्माण किया जाता है।

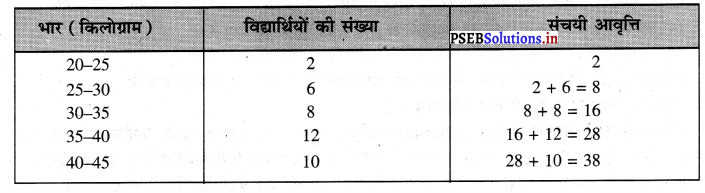

प्रश्न 5.

एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भार का विवरण इस प्रकार है :

| भार (किलोग्राम) : | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 |

| विद्यार्थियों की संख्या : | 2 | 6 | 8 | 12 | 10 |

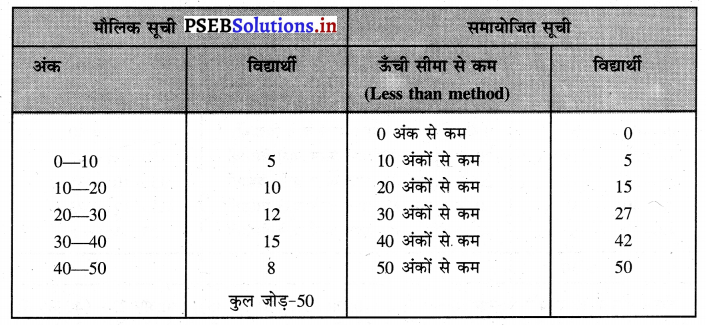

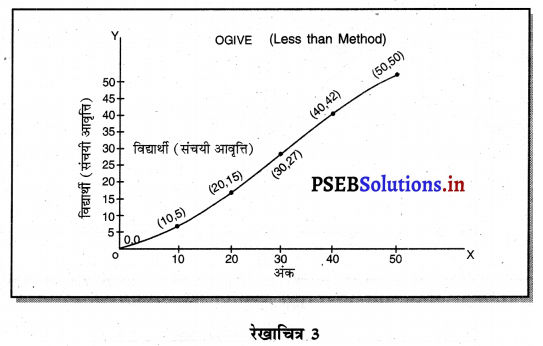

ऊपरी सीमा से कम आधार पर संचयी आवृत्ति (Less than Commulative Frequency) का पता करें।

उत्तर-

ऊपरी सीमा से कम आधार पर संचयी आवृत्ति

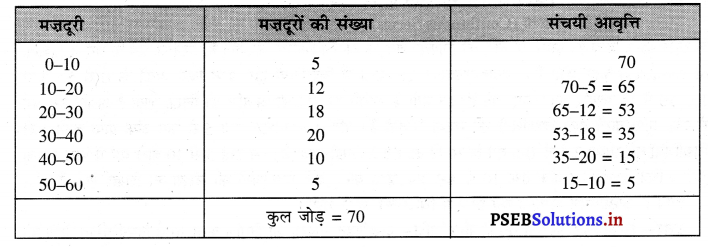

प्रश्न 6.

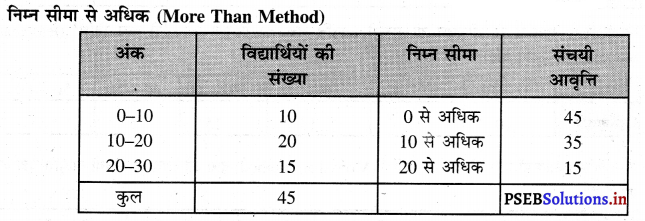

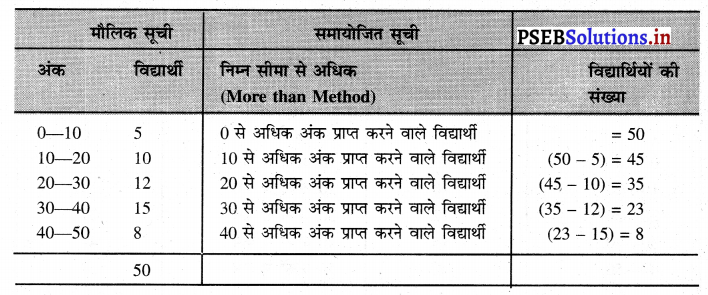

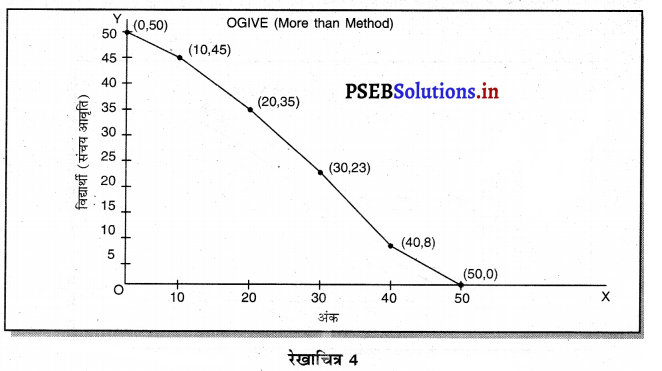

निचली सीमा से अधिक आधार पर संचयी आवृत्ति का निर्माण करो।

| मज़दूरी : | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50, | 50-60 |

| मजदूरों की संख्या : | 5 | 12 | 18 | 20 | 10 | 5 |

उत्तर-

निचली सीमा से अधिक आधार पर संचयी आवृत्ति का निर्माण

मज़दूरी मजदूरों की संख्या संचयी आवृत्ति

प्रश्न 7.

‘व्यक्तिगत श्रृंखला से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

व्यक्तिगत श्रृंखला (Individual Series)-व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला होती है, जिसमें प्रत्येक इकाई को व्यक्तिगत तौर पर दिखाया जाता है। इस श्रृंखला में हम व्यक्तियों की आय, बचत, व्यय, निवेश इत्यादि के विवरण देते हैं। इसी तरह की श्रृंखला को बढ़ते क्रम (Ascending order) अथवा घटते क्रम (Descending order) में दिखाया जाता है। जब आंकड़ों की तरतीब इस प्रकार से लिखी जाती है कि आने वाले आंकड़े बढ़ते जाते हैं तो इसको बढ़ते क्रमानुसार आंकड़े कहा जाता है।

III. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

सांख्यिकीय श्रृंखलाएं क्या होती हैं ? इनके मुख्य प्रकार लिखिए।

उत्तर-

सांख्यिकीय श्रृंखलाओं का अर्थ-आंकड़ों का वर्गीकरण सांख्यिकीय शृंखलाओं के रूप में किया जाता है। होरेस सिक्रेस्ट के शब्दों में, “सांख्यिकीय शृंखला उन आंकड़ों अथवा आंकड़ों के गुणों को कहते हैं जो किसी तर्क पूर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रकार सांख्यिकीय शृंखलाओं से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी क्रम के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणार्थ 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा अर्थशास्त्र के पर्चे में प्राप्तांकों को विद्यार्थियों के रोल नम्बर के अनुसार अथवा बढ़ते हुए अंकों के अनुसार अथवा घटते हुए अंकों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए तो इन्हें सांख्यिकीय शृंखला कहेंगे।”

सांख्यिकीय श्रृंखलाओं के प्रकार-

- व्यक्तिगत श्रृंखला (Individual Series)

- आवृत्ति श्रृंखला (Frequency Series)-ये दो प्रकार की होती हैं

- खण्डित श्रृंखला (Discrete Series) तथा

- अखण्डित श्रृंखला (Continuous Series)।

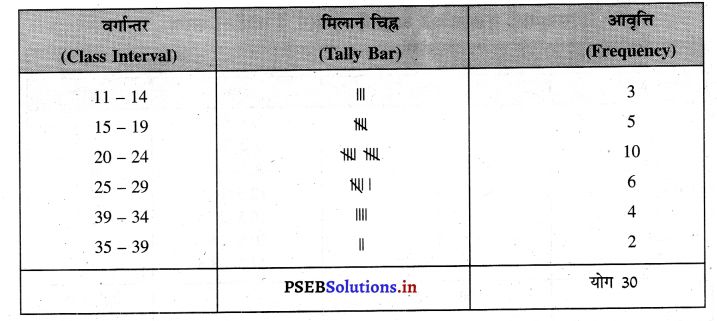

प्रश्न 2.

एक सर्वेक्षण के अनुसार एक शहर के 30 परिवारों का औसत दैनिक व्यय (रुपयों में) इस प्रकार है-

11, 12, 14, 16, 16, 17, 18, 18, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 31, 32, 32, 33, 36, 38

इन समंकों से आवृत्ति वितरण बनाइए जबकि वर्गान्तर इस प्रकार हों।

11-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34 और 35-39.

उत्तर-

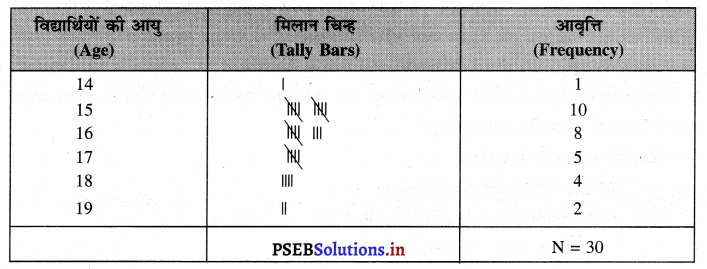

प्रश्न 3.

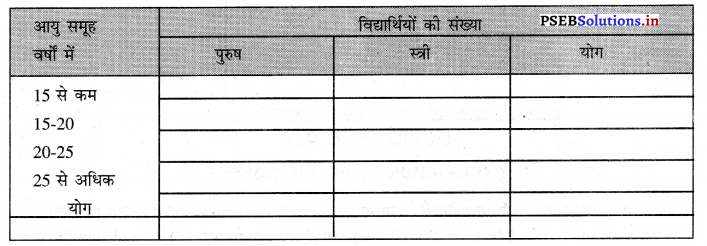

एक स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों की आयु का विवरण निम्नलिखित अनुसार दिया गया है। इसको आवृत्ति वितरण श्रृंखला में स्पष्ट करो।

17, 16, 16, 15, 15, 17, 18, 19, 15, 15 16, 15, 16, 16, 17, 15, 15, 16, 19, 18, 18, 17, 17, 16, 15, 15, 14, 15, 16, 18.

उत्तर-

इन आंकड़ों में कम-से-कम आयु 14 वर्ष तक अधिक-से-अधिक आयु 19 वर्ष है। मिलान चिह्न विधि की सहायता से खण्डित श्रृंखला का निर्माण निम्नलिखित अनुसार किया जा सकता है-

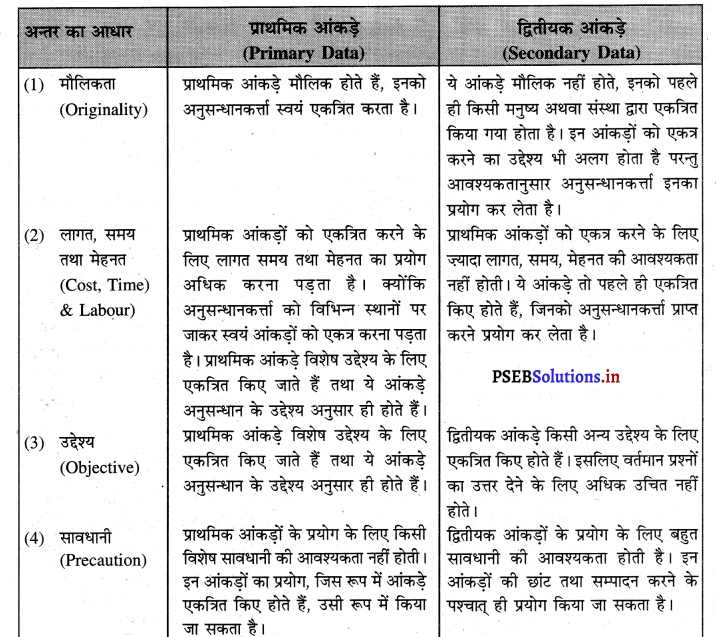

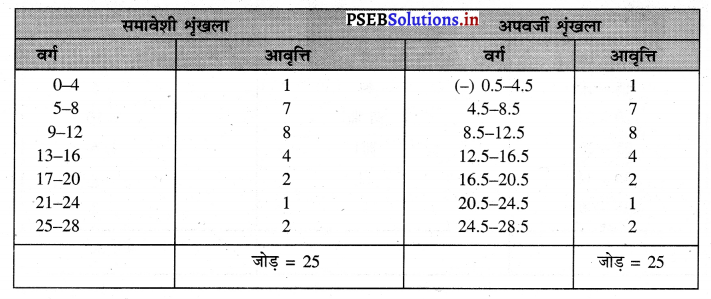

प्रश्न 4.

निम्नलिखित आंकड़ों को समावेशी श्रृंखला में दिखाया गया है- .

| वर्ग : | 0- 4 | 5 -8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 |

| आवृत्ति : | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |

इसको अपवर्जी श्रृंखला (Exclusive Series) में परिवर्तित करें।

उत्तर-

पहले वर्ग की ऊपरी सीमा 4 है तथा दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा 5 है।

- दूसरे वर्ग की निचली सीमा–पहले वर्ग की ऊपरी सीमा = 5 – 4 = 1

- ऊंची सीमा तथा निचली सीमा का आधा =\(\frac{1}{2}\) = 0.5

- समावेशी शृंखला की प्रत्येक निचली सीमा में से 0.5 घटाने से तथा ऊपरी सीमा में 0.5 जमा करने से अपवर्जी श्रृंखला बन जाती है।

समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में तबदील करना

![]()

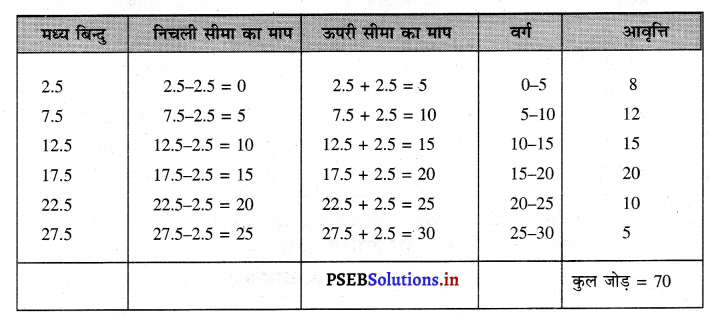

प्रश्न 5.

निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों को वर्गों के रूप में स्पष्ट कीजिए।

| मध्य बिन्दु : | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 |

| आवृत्ति : | 8 | 12 | 15 | 20 | 10 | 5 |

उत्तर-

इस स्थिति में पहले वर्गान्तर का माप किया जाता है। वर्गान्तर 2 मध्य बिन्दुओं में अन्तर वर्गान्तर = 7.5 – 2.5 = 5

वर्गान्तर का आधा = \(\frac{5}{2}\) = 2.5

प्रत्येक वर्ग की निचली सीमा = मध्य बिन्दु – 2.5

प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा = मध्य बिन्दु + 2.5

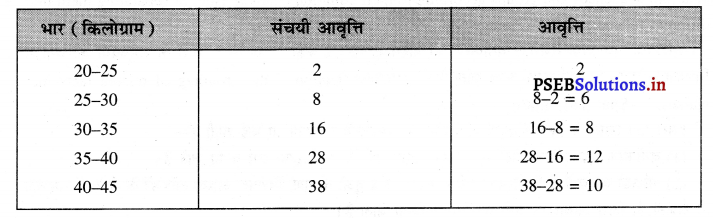

प्रश्न 6.

निम्नलिखित आंकड़ों की संचयी आवृत्ति दी गई है। साधारण आवृत्ति का पता करो।

| भार (किलोग्राम): | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 |

| संचयी आवृत्ति : | 2 | 8 | 16 | 28 | 38 |

उत्तर-

संचयी आवृत्ति से साधारण आवृत्ति में परिवर्तित-

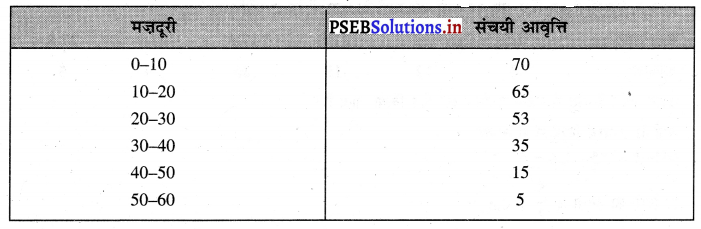

प्रश्न 7.

निचली तालिका में संचयी आवृत्ति दी गई है। साधारण आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

उत्तर-

संचयी आवृत्ति से साधारण आवृत्ति में परिवर्तित मज़दूरी

.

IV. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

वर्गीकरण का अर्थ बताओ। वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य तथा लाभों की व्याख्या करो। (Explain the meaning of classification. Discuss the merits or objectives of classification.)

उत्तर-

वर्गीकरण का अर्थ (Meaning of classification)-प्रो० होरेस सीकरेस्ट के अनुसार, “वर्गीकरण एक ऐसी क्रिया है; जिसमें आंकड़ों के समुच्चयों में उनकी विशेषताओं अनुसार नियमबद्ध किया जाता है ताकि उनको अलग-अलग सम्बन्धित भागों में विभाजित किया जा सके।” (“Classification is the process of arranging data into sequences and groups according to their common characteristic, or separating them into different related parts.”—Horace Secrist)

इसी तरह सपर तथा स्मिथ ने वर्गीकरण की परिभाषा देते हुए कहा, “सम्बन्धित तथ्यों के समुच्चयों को वर्गों में . . विभाजित क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है।” (“Classification is the grouping of related facts into classes.”-Spur and Smith) इससे पता लगता है कि वर्गीकरण की क्रिया में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं-

- वर्गीकरण एक प्रक्रिया होती है, जिसमें समान गुणों के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं।

- आंकड़ों को वर्गों में विभाजित करते समय उनमें वस्तुओं के गुण, विशेषता अथवा आंकड़ों के मूल्य में समानता हो सकती है, जिस आधार पर वर्गों का निर्माण किया जाता है।

- एक वर्ग में एक रूप गुणों तथा विशेषताओं वाले मूल्य होते हैं, जबकि दूसरे वर्ग में असमान गुणों वाले मूल्य अथवा विशेषताएं होती हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ग अलग मूल्यों को स्पष्ट करता है।

- वर्गीकरण इकाइयों का वितरण असमानता तथा समानता के आधार पर होता है। इसलिए वर्गीकरण अनेकता में एकता को स्पष्ट करता है।

वर्गीकरण के लाभ अथवा उद्देश्य-

(Merits or Objectives of Classification)

वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित अनुसार होते हैं

- आंकड़ों को सरल तथा संक्षेप बनाना (Simplification and briefness of Data) वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को संक्षेप रूप देना होता है। इस क्रिया द्वारा समानता के आधार पर आंकड़ों का इस ढंग से वर्गीकरण किया जाता है कि इनको सरलता से समझा जा सके।

- आंकड़ों में तुलना करना (To compare the data)-वर्गीकरण की सहायता से आंकड़ों में तुलना करनी आसान हो जाती है।

- उपयोगिता में वृद्धि करना (To increase the utility)-आंकड़ों के वर्गीकरण का एक उद्देश्य इनकी उपयोगिता में वृद्धि करना होता है।

- समस्याओं के वैज्ञानिक रूप (Scientific view of Problems)-वर्गीकरण का एक उद्देश्य आंकड़ों को वैज्ञानिक रूप देना होता है। इससे समस्याएं सरल बन जाती हैं।

- समस्याओं को रोचक बनाना (Attractive view of Problems)-सांख्यिकी में हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण इन आंकड़ों द्वारा स्पष्ट की जाने वाली समस्याओं को रोचक बनाने में सहायक होता है।

![]()

प्रश्न 2.

वर्गीकरण के मुख्य ढंगों अथवा किस्मों का वर्णन कीजिए। (Explain the main types or methods of classification.)

उत्तर-

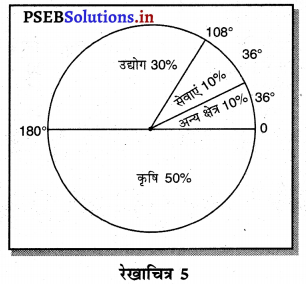

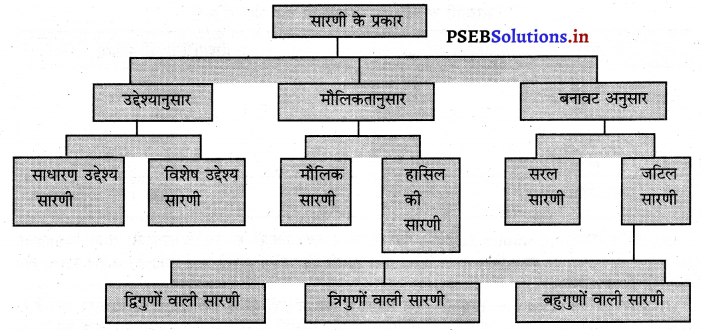

वर्गीकरण की क्रिया का अर्थ अलग-अलग किस्म के आंकड़ों को समानता के आधार पर वर्गों में विभाजित करने से होता है। इसलिए आंकड़ा शास्त्रियों ने वर्गीकरण के मुख्य तौर पर चार आधार बताएं हैं, जिनको वर्गीकरण के ढंग अथवा किस्में भी कहा जाता है।

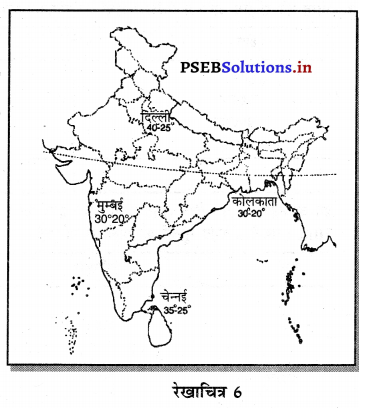

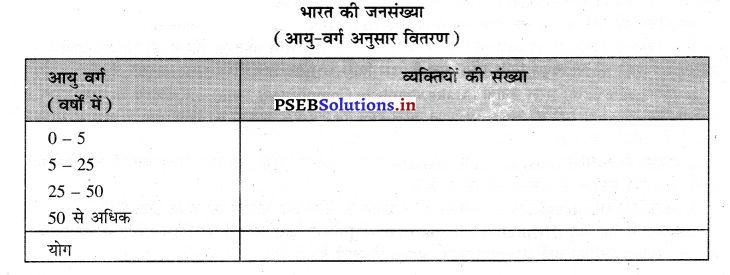

1. भौगोलिक वर्गीकरण (Geographical Classification)-जब वर्गों को स्थानानुसार वर्गों में विभाजित किया जाता है तो इसको भौगोलिक वर्गीकरण कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप, भारत में अनाज का उत्पादन स्पष्ट करने के लिए विभिन्न राज्यों के आंकड़े स्पष्ट किए जाते हैं। उदाहरणस्वरूप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में अनाज की पैदावार का विवरण इस प्रकार दिया है। यह आंकड़े फर्जी के लिए गए हैं।

इस प्रकार के वर्गीकरण को भौगोलिक वर्गीकरण कहा जाता है।

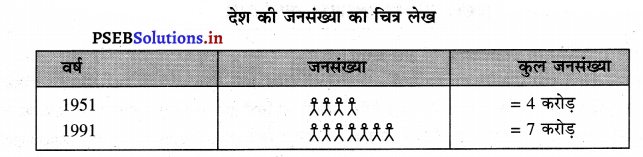

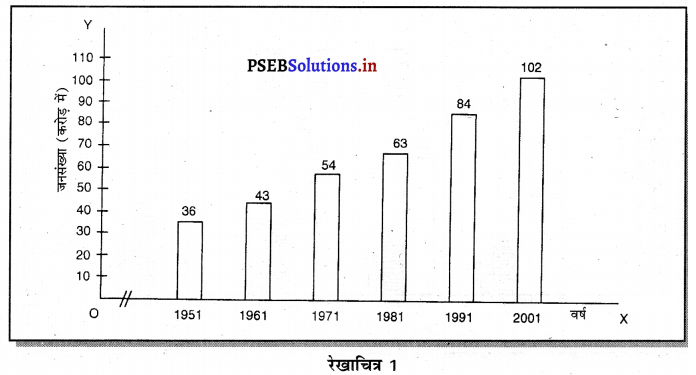

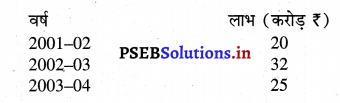

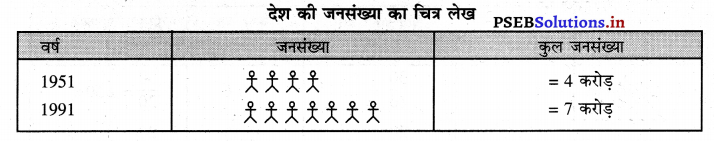

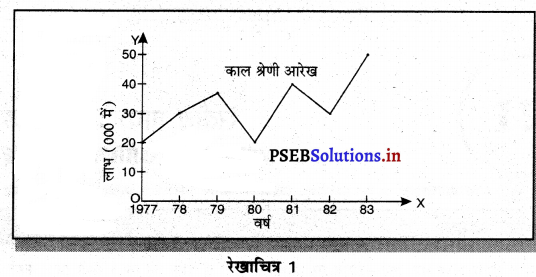

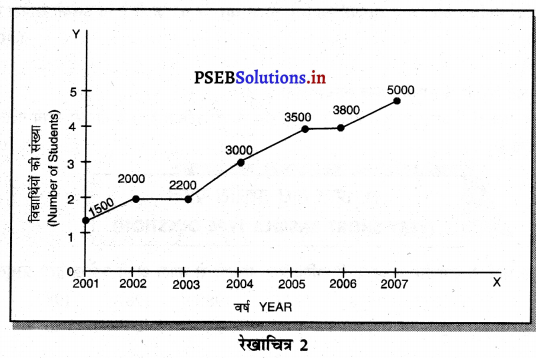

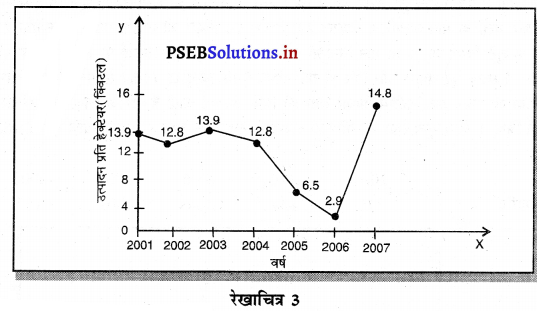

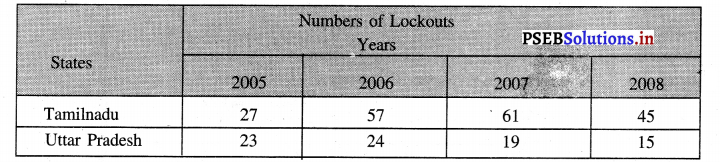

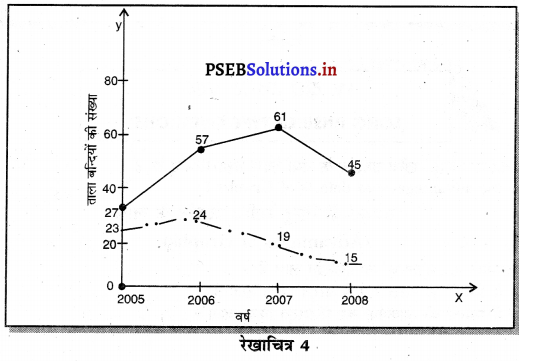

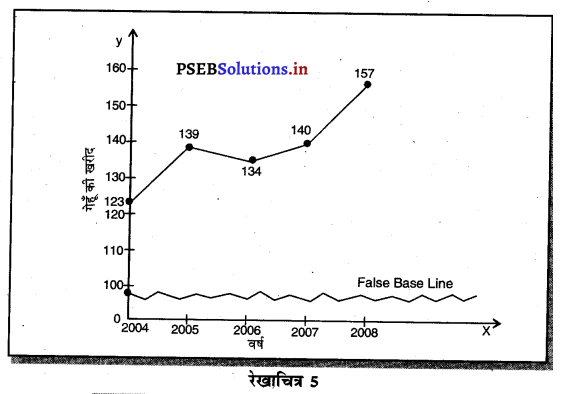

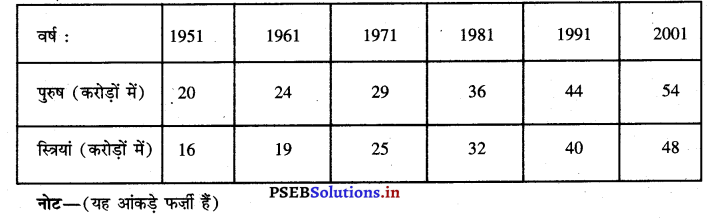

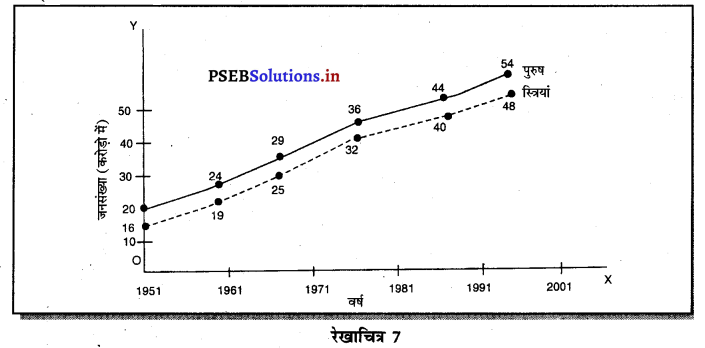

2. समयानुसार वर्गीकरण (Chronological Classification)-जब वर्गों का निर्माण समय को ध्यान में रखकर किया जाता है तो इस तरह के वर्गीकरण को समयानुसार वर्गीकरण कहा जाता है। कुछ आंकड़ा शास्त्री ऐतिहासिक वर्गीकरण का नाम भी देते हैं। यह समय एक दिन, एक माह, एक वर्ष अथवा दस वर्ष इससे अधिक भी हो सकता है। उदाहरणस्वरूप, स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत की जनसंख्या की वृद्धि को स्पष्ट किया जाए तो इसको समय अनुसार वर्गीकरण कहा जाएगा।

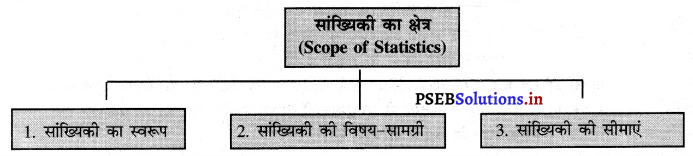

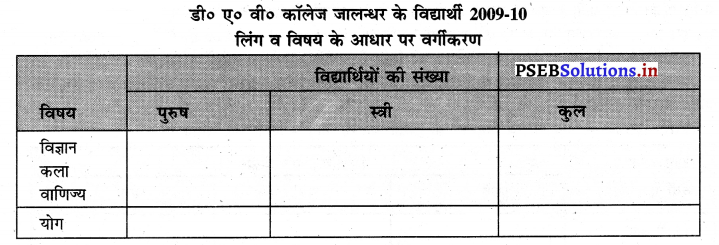

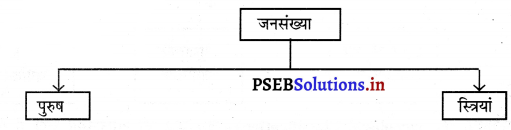

3. गुणात्मक वर्गीकरण (Qualitative Classification)-जब आंकड़ों का वर्गीकरण उनके गुणों अनुसार किया जाता है अर्थात् लिंग (Sex), धर्म (Religion), शिक्षा (Education) तथा रंग (Colour) के आधार पर किया जाए तो इस तरह के वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। गुणात्मक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है-

(i) सरल वर्गीकरण (Simple Classification)-सरल वर्गीकरण को दो परतों वाला वर्गीकरण भी कहा जाता है। इस वर्गीकरण में आंकड़ों को दो गुणों के आधार पर विभाजित किया जाता है जैसे कि जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या।

(ii) बहुगुण वर्गीकरण (Manifold Classification)—जिस समय वर्गीकरण में एक से अधिक गुणों का प्रकटावा किया जाता है। ऐसे वर्गीकरण को बहुगुण वर्गीकरण कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप, इसको चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

4. संख्यात्मक वर्गीकरण (Quantitative Classification-संख्यात्मक वर्गीकरण को मात्रा अनुसार वर्गीकरण भी कहा जाता है। जब हम आंकड़ों को संख्याओं के आधार पर विभाजित करते हैं तो ऐसे वर्गीकरण को संख्यात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप, मनुष्यों की आय (Income), भार (Weight) तथा कद (Height) इत्यादि के आधार पर वर्ग बनाए जाएं तो ऐसे वर्गों को संख्यात्मक वर्ग कहते हैं। इसको चरों द्वारा वर्गीकरण (Classification by variables) भी कहा जाता है।

चर का अर्थ (Meaning of variable)-किसी भी तथ्य को प्रकट करने के लिए संख्याओं के रूप में प्रकट किया जाए। जैसे कि माप तोल, ऊंचाई, लम्बाई, इत्यादि के आधार पर वितरण किया जाए तो उस आधार को चर कहा जाता है जैसे कि विद्यार्थी के होशियार होने का अनुमान उस द्वारा प्राप्त किए अंकों द्वारा लगाया जाता है।

यह चर दो प्रकार के होते हैं-

(i) खण्डित चर (Discrete variables)-खण्डित चर हमेशा एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें समान अथवा असमान दूरी हो सकती है। उदाहरणस्वरूप, गणित के पेपर में प्राप्त के अंक 5-10-15-20 इत्यादि हो सकते हैं। यदि एक प्रश्न 5 अंकों का होता है। कई बार आधा प्रश्न ठीक होने की स्थिति में अंकों की दूरी असमान भी हो सकती है। ऐसे चरों को खण्डित चर भी कहा जाता है।

(ii) अखण्डित चर (Continuous variables)-अखण्डित चरों का अर्थ माप की इकाइयों को एक निश्चित वर्गों में विभाजित करने से होता है, जैसे कि ऊंचाई को फूटों तथा इंचों में, भार को किलोग्राम तथा ग्रामों में विभाजित किया जाता है। इसी तरह प्रत्येक पूर्ण अंक तथा दशमलव भिन्न को शामिल करके जब वर्ग बनाए जाते हैं तो ऐसे चरों को अखण्डित चर कहा जाता है, जैसे कि प्राप्त किए अंक 0-10, 10-20, 20-30 इत्यादि के रूप में प्रकट किए जाते हैं तो ऐसे चरों को अखण्डित चर कहते हैं।

प्रश्न 3.

सांख्यिकी श्रृंखलाओं से क्या अभिप्राय है? संख्यात्मक वर्गीकरण का वितरण सांख्यिकी श्रृंखलाओं के रूप में कैसे किया जाता है?

(What do you mean by Statistical Series ? How distribution of Quantitative Classification done in the form of Statistical Series ?)

उत्तर-

सांख्यिकी श्रृंखलाओं का अर्थ आंकड़ों को गुणों के आधार पर तर्कपूर्वक विभाजित करने की क्रिया से होता है। आंकड़ों को जिस रूप में एकत्रित किया जाता है, उनको अधूरे आंकड़े (Raw Data) कहते हैं। इन आंकड़ों को सांख्यिकी श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है ताकि आसानी से वर्गीकरण किया जा सके। इसको स्पष्ट करते हुए होरेस सीकरेस्ट ने कहा है, “सांख्यिकी श्रृंखला में समान गुणों वाले चरों को सिलसिलेवार पेश करने की तकनीक को सांख्यिकी श्रृंखला कहा जाता है।”

सांख्यिकी श्रृंखला की किस्में (Kinds of Statistical Series) सांख्यिकी श्रृंखला को मुख्य तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है

1. व्यक्तिगत श्रृंखला (Individual Series)

2. खण्डित शृंखला (Discrete Series)

3. अखण्डित श्रृंखला (Continuous Series)

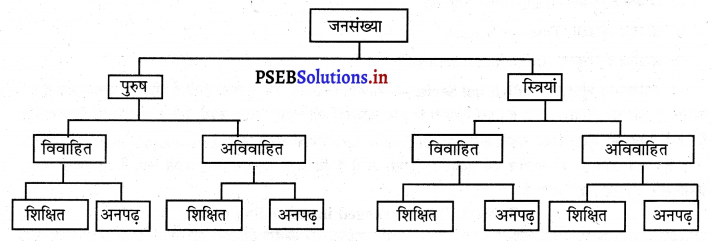

1. व्यक्तिगत श्रृंखला (Individual Series)-व्यक्तिगत श्रृंखला वह शृंखला होती है, जिसमें प्रत्येक इकाई को व्यक्तिगत तौर पर दिखाया जाता है। इस श्रृंखला में हम व्यक्तियों की आय, बचत, व्यय, निवेश इत्यादि के विवरण देते हैं। इसी तरह की श्रृंखला को बढ़ते क्रम (Ascending order) अथवा घटते क्रम (Descending order) में दिखाया जाता है। जब आंकड़ों की तरतीब इस प्रकार से लिखी जाती है कि आने वाले आंकड़े बढ़ते जाते हैं तो इसको बढ़ते क्रमानुसार आंकड़े कहा जाता है।

घटते क्रमानुसार (Descending order) में सबसे बड़े मूल्य को पहले लिखा जाता है तथा जैसे-जैसे अंक घटते जाते हैं उनको बाद में लिखा जाए तो इसी तरह के क्रम को घटते क्रमानुसार आंकड़े कहा जाता है। यह आंकड़े फर्जी हैं तथा जितनी मर्जी संख्या लिखी जा सकती है।

इस प्रकार घटते क्रमानुसार आंकड़ों को भी स्पष्ट किया जा सकता है, ऐसी श्रृंखला को व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला का प्रयोग उस समय किया जाता है, जब आंकड़ों की संख्या कम-से-कम 5 तथा अधिक-से-अधिक 15 होती है।

![]()

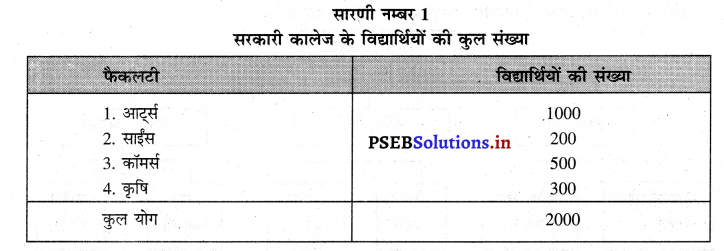

2. खण्डित श्रृंखला (Discrete Series)–खण्डित श्रृंखला को आंकड़ा शास्त्री सामूहिक श्रृंखला तथा आवृत्ति श्रृंखला वितरण (Frequency Distribution) भी कहते हैं। इस श्रृंखला में संख्याओं को बार-बार नहीं लिखते। समान मूल्य वाले आंकड़ों को एक बार लिखा जाता है तो उस मूल्य को प्राप्त करने वाले जितने व्यक्ति अथवा वस्तुएं होती हैं उनकी संख्या सामने लिख दी जाती है। उदाहरणस्वरूप 50 अंक 10 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं तो 50 अंक एक बार लिखे जाते हैं। इनके सामने 10 लिख दिया जाता है। दस को आवृत्ति (Frequency) कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी मूल्य का बार-बार प्रगटावा करना होता है। इसी तरह खण्डित श्रृंखला में चार के भिन्न-भिन्न मूल्यों को आवृत्ति के आधार पर प्रकट किया जाता है तो ऐसी श्रृंखला को हम खण्डित श्रृंखला कहते हैं। इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

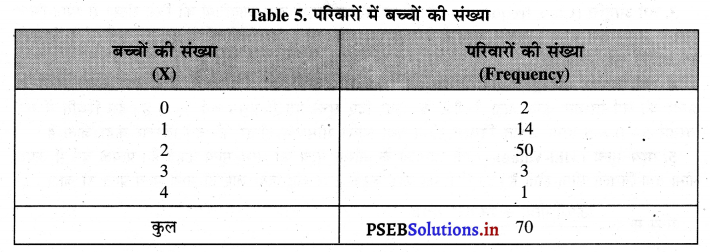

सूचीपत्र में बच्चों की संख्या को चर कहा जाता है जबकि कितने परिवारों में उतने ही बच्चों की संख्या पाई जाती है, इसको आवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार की श्रृंखला को खण्डित श्रृंखला अथवा खण्डित आवृत्ति वितरण (Discrete frequency distribution) भी कहा जाता है।

3. अखण्डित श्रृंखला (Continuous Series)-अखण्डित श्रृंखला का प्रयोग अखण्डित चरों के वर्गीकरण के समय किया जाता है। इसमें हम चरों को निश्चित वर्गों के अंदर विभाजित कर लेते हैं, जिनको चरों के वर्ग (Classes of variables) कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंकों के 0 से 5 ; 5 से 10; 10 से 15 इत्यादि वर्ग बनाए जाते हैं। इन वर्गों के सामने उस वर्ग की आवृत्ति को लिखा जाता है अर्थात् उस वर्ग में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यदि 0 से अधिक तथा 5 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है तो 0-5 वर्ग के सामने आवृत्ति 2 लिखी जाती है। इस तरह 5 से 10 वाले वर्ग में पांच अथवा 5 से अधिक प्राप्त किए अंक तथा 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को लिखा जाता है।

उदाहरण:

इस तरह की श्रृंखला को अखण्डित श्रृंखला (Continuous series) अथवा अखण्डित आवृत्ति वितरण (Continuous frequency distribution) कहा जाता है। यदि हम अखण्डित श्रृंखला को देखते हैं तो इसमें निम्नलिखित धारणाओं को स्पष्ट करना अनिवार्य है-

1. वर्ग (Class) संख्याओं को एक निश्चित वर्ग में शामिल किया जाता है तो उसको वर्ग कहा जाता है, जैसे कि ऊपर दिए सूची पत्र में 0-5, 5-10 इत्यादि वर्ग हैं।

2. वर्ग सीमाएं (Class limits)-प्रत्येक वर्ग में दो संख्याएं लिखी होती हैं। इनको वर्ग सीमाएं कहा जाता है। निचले अंक को वर्ग की निचली सीमा (Lower limit) कहा जाता है जबकि बड़े अंक को ऊपरी सीमा (Upper limit) कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप 0 से 5 के वर्ग में 0 निचली सीमा है तथा 5 ऊपरी सीमा है।

3. वर्ग आवृत्ति (Class frequency)-किसी वर्ग में आने वाली कुल आवृत्तियों को जिस संख्या से स्पष्ट किया जाता है, उस संख्या को वर्ग आवृत्ति कहते हैं जैसे कि 0-5 के वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या 2 दिखाई गई है। जिसको वर्ग आवृत्ति कहा जाता है।

4. वर्ग विस्तार (Magnitude of class interval)-किसी वर्ग में निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा के अन्तर को वर्ग विस्तार कहा जाता है जैसे कि ऊपर दिए सूची पत्र में प्रथम वर्ग 0–5 है। इस स्थिति में वर्ग विस्तार 5-0 = 5 होगा अर्थात् निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा के अन्तर को वर्ग विस्तार कहा जाता है।

5. मध्य-मूल्य (Mid-Value)-दोनों सीमाओं के औसत मूल्य को मध्य-मूल्य कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा होती है। इन दोनों का जोड़ करके 2 से बाँट दिया जाए तो मध्य मूल्य प्राप्त हो जाता है।

उदाहरणस्वरूप ऊपर दिए सूची पत्र में ऊपरी सीमा 5 है तथा निचली सीमा 0 है

तो मध्य मूल्य = \(\frac{5+0}{2}\) = 2.5 इस तरह की श्रृंखला को अखण्डित श्रृंखला कहा जाता है।

प्रश्न 4.

अखण्डित श्रृंखला की किस्मों को स्पष्ट करो। (Explain the kinds of continuous series.)

उत्तर-

अखण्डित श्रृंखलाओं में आंकड़ों को स्पष्ट करते समय इनको पाँच किस्मों में विभाजित कर सकते हैं –

- अपवर्जी श्रृंखलाएं (Exclusive series)

- समावेशी श्रृंखलाएं (Inclusive series)

- खुले किनारे वाली श्रृंखलाएं (Open end series)

- संचयी आकृति श्रृंखलाएं (Comulative frequency series)

- असमान श्रृंखलाएं (Unequal series)

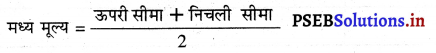

1. अपवर्जी श्रृंखलाएं (Exclusive Series)-अपवर्जी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है, जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के समान होती है। ऐसी श्रृंखला में वर्ग की ऊपरी सीमा के समान वाली मदों को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इन आवृत्तियों को अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। उदाहरणस्वरूप हमारे पास 0 से 10, 10 से 20 के वर्ग अंतर दिए गए हैं। यह वर्ग अंतर विद्यार्थियों के अंकों को प्रकट करते हैं, जिन विद्यार्थियों ने 10 अंक प्राप्त किए हैं, उनको 0 से 10 वाले वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उसको 10 से 20 वाले वर्ग में शामिल किया जाता है। इसको निचली उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

सारणी से पता चलता है कि पहले वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य ₹ 60, दूसरी वर्ग की निचली सीमा ₹ 60 के समान है। इसलिए जो मजदूर ₹ 60 मज़दूरी प्राप्त करते हैं। उन्हें 60 से 70 वाले वर्ग में शामिल किया जाएगा।

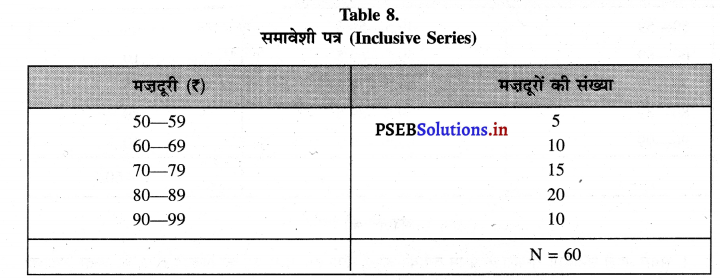

2. समावेशी श्रृंखला (Inclusive Series)—समावेशी श्रृंखला में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है अर्थात् समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है, जिसमें किसी वर्ग की सभी आवृत्तियां उसी वर्ग में शामिल होती हैं, जैसे कि निम्नलिखित सूची पत्र में दिखाया गया है।

इस सारणी से पता चलता है कि जिस मज़दूर ने ₹ 59 मज़दूरी प्राप्त की है उसको 50-59 वाले वर्ग में शामिल किया जाता है। ₹ 60 मज़दूरी प्राप्त करने वाले मजदूर को 60-69 वाले वर्ग में जोड़ा जाता है।

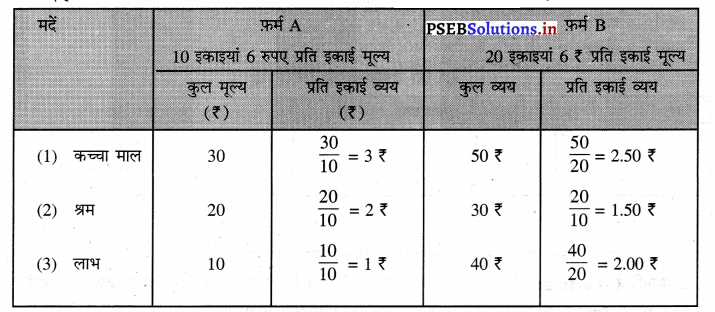

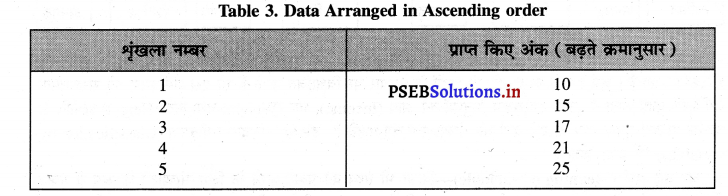

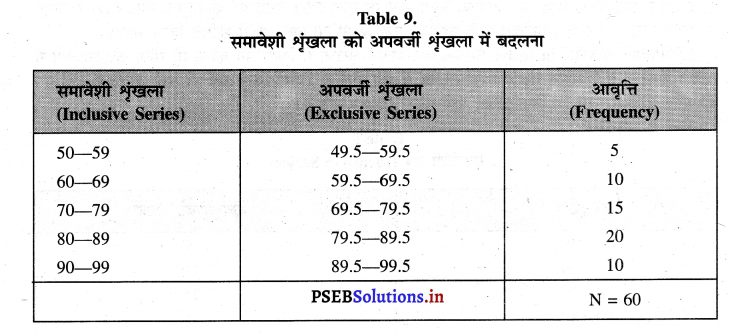

समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदलना (Conversion of Inclusive Series into Exclusive Series) समावेशी श्रृंखला में समस्याओं को हल करते समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सांख्यिकी विधियों में कई बार समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस उद्देश्य के लिए हम प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा (U1) तथा दूसरे वर्ग की निचली सीमा (L2) का अन्तर निकाल लेते हैं। इस अन्तर को साथ-साथ विभाजित किया जाता है। इस प्रकार हमारे पास जो मूल्य प्राप्त होता है समावेशी श्रृंखला को निचली सीमा में इसको घटाया जाता है तो ऊपरी सीमा में जोड़ा जाता है। इस विधि को हम निचले सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं।

\(\frac{\mathrm{L}_{2}-\mathrm{U}_{1}}{2}\)

इस सूत्र में L2 = द्वितीय वर्ग की निचली सीमा

U1 = प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा उदाहरणस्वरूप समावेशी श्रृंखला में दूसरे वर्ग की निचली सीमा 60 दी हुई है तथा प्रथम वर्ग की ऊंची सीमा 59 है। इस प्रकार दुरुस्ती करने के लिए ऊपर दिए सूत्र की सहायता से हम दुरुस्ती अंक प्राप्त कर सकते हैं।

दुरुस्ती अंक = \(\frac{\mathrm{L}_{2}-\mathrm{U}_{1}}{2}=\frac{60-59}{2}=\frac{1}{2}\) = 0.5 प्राप्त हुआ है। समावेशी शृंखला को निचलियां सीमाओं में से 0.5 घटा कर तथा ऊंची सीमाओं में 0.5 जोड़ कर समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदल लिया जाता है।

बदलने की विधि –

- सबसे पहले समावेशी श्रृंखला के प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा तथा दूसरे वर्ग की निचली सीमा का अन्तर निकाला जाता है।

- प्राप्त हुए अन्तर का आधा करके समावेशी विधि की निचली सीमाओं में से घटाया जाता है तथा ऊपरी सीमाओं में उस आधे को जोड़ा जाता है।

- इस क्रिया के पश्चात प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा तथा द्वितीय वर्ग की निचली सीमा एक-दूसरे के समान हो जाती हैं। अपवर्जी विधि में प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा, द्वितीय वर्ग की निचली सीमा के समान होती हैं। इस प्रकार समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में परिवर्तित किया जाता है।

![]()

प्रश्न 5.

मिलान रेखाओं से सांख्यिकी श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे किया जाता है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। (Explain the classification of statistical series with Tally Bars. Explain with the help of Example.)

उत्तर-

मिलान रेखाओं का अर्थ (Meaning of Tally Bars) मिलान रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जोकि किसी वर्ग में आने वाले आवृत्तियों की संख्या की सहायता करती हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक वर्ग में आवृत्ति को लंबवत रेखा [(Vertical line (1)] द्वारा प्रकट किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में आने वाली आवृत्ति के सामने लंबवत रेखा खींची जाती है, जब एक वर्ग में चार आवृत्तियों के पश्चात् पांचवीं आवृत्ति को शामिल किया जाता है तो पहली चार लंबवत रेखाओं को पांचवीं रेखा से काट दिया जाता है। इसको चार तथा काटने की विधि (Four and Cross Method) भी कहा जाता है।

इस तरह पाँच-पाँच समुच्चयों के रूप में आवृत्ति की गणना की जाती है। यह क्रिया उस समय तक चलती रहती है, जब तक सभी आवृत्तियों को वर्ग प्रदान नहीं हो जाते। इस प्रकार आवृत्तियों की संख्या को प्रकट करने के लिए जो रेखाएं बनाई जाती हैं, उनको मिलान रेखाएं कहा जाता हैं। मिलान रेखाएं खींचने के पश्चात् उनकी संख्या का जोड़ प्रत्येक वर्ग के सामने लिख देते हैं। इस प्रकार हमारे पास प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जब हम एक सूची पत्र में मिलान रेखाओं को प्रकट करते हैं तो इसको मिलान रेखा सूची (Tally Bar sheet) कहा जाता है।

मिलान रेखाओं द्वारा आवृत्ति श्रृंखलाओं का निर्माण (Formation of frequency Series with Tally Bars) मिलान रेखाओं की सहायता से आवृत्ति शृंखलाओं का निर्माण किया जा सकता है। आवृत्ति शृंखलाएं मुख्य तौर पर तीन प्रकार की होती हैं

- व्यक्तिगत श्रृंखलाएं (Individual Series)

- खण्डित श्रृंखलाएं (Discrete Series)

- अखण्डित श्रृंखलाएं (Continuous Series)

मिलान रेखाओं द्वारा इन शृंखलाओं के निर्माण को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं :

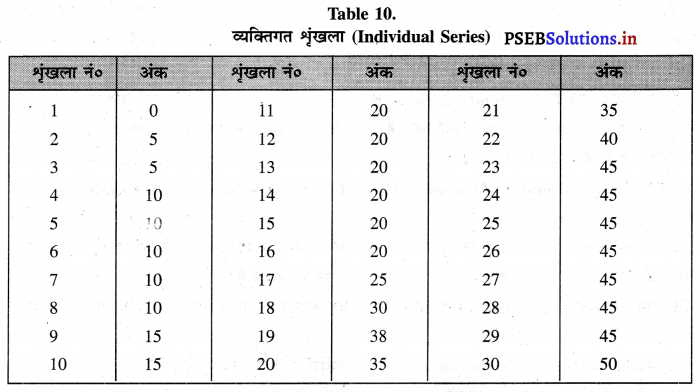

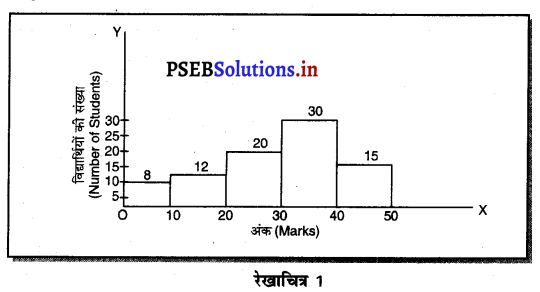

उदाहरण-एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में प्राप्त किए अंकों का विवरण निम्नलिखित अनुसार हैं – 20, 10, 35, 45, 5, 20, 10, 20, 10, 10, 45, 50, 45, 45, 45, 20, 20, 5, 10, 15, 35, 30, 40, 45, 45, 20, 15, 25, 35, 0.

दी गई सूचना के आधार पर मिलान रेखाओं की सहायता से आवृत्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करो।

हल (Solution)-

कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में प्राप्त अंकों को तीन श्रृंखलाओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है।

1. व्यक्तिगत श्रृंखला (Individual Series)-ऊपर दी सूचना को व्यक्तिगत श्रृंखला के रूप में प्रकट करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम (Ascending order) अथवा घटते क्रमानुसार (Descending order) में लिखा जा सकता है। मान लो हम बढ़ते क्रमानुसार व्यक्तिगत श्रृंखला का निर्माण करना चाहते हैं तो इसका निर्माण निम्नलिखित अनुसार किया जाता है।

सारणी में अंकों को बढ़ते क्रमानुसार दिखाया गया है। इसको घटते क्रमानुसार भी लिखा जा सकता है। यदि प्रश्न में अंकों को घटते क्रमानुसार लिखने का आदेश हो।

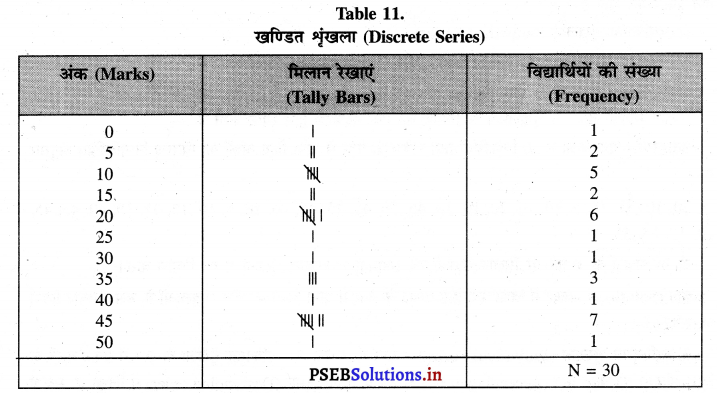

2. खण्डित श्रृंखला (Discrete Series) खण्डित श्रृंखला में आंकड़ों को इस ढंग से पेश किया जाता है। जब प्राप्त किए आंकड़ों में बराबर के खण्ड बनाए जा सकें। जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में 30 विद्यार्थियों के गणित के पेपर के अंक दिए गए हैं। इनको मिलान रेखाओं की सहायता से खण्डित श्रृंखला का रूप दिया जाता है। इसको चार तथा क्रास विधि भी कहा जाता है।

खण्डित श्रृंखला का निर्माण करते समय आवृत्तियों के मूल्य क्रमानुसार लिखे जाते हैं। इनके सामने दिए गए आंकड़ों अनुसार आवृत्तियों की संख्या अनुसार मिलान रेखाएं बनाई जाती हैं जैसे कि 0 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी है। 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। इस प्रकार मिलान रेखाएं खींचने के उपरान्त इन रेखाओं का जोड़ करके अंकों के सामने आवृत्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की श्रृंखला को खण्डित श्रृंखला कहा जाता है।

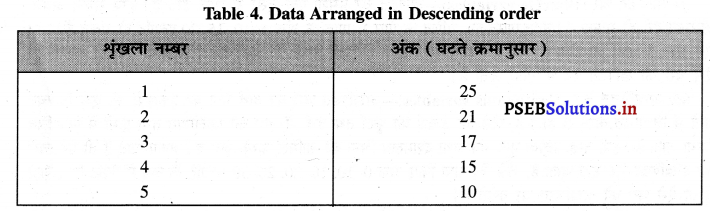

3. अखण्डित श्रृंखला (Continuous Series)—जब दी गई आवृत्तियों की संख्या बहुत अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में अखण्डित श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। यह शृंखला सबसे अधिक प्रचलित किस्म है।

अखण्डित श्रृंखला की रचना विधि-

- वर्ग की संख्या (Number of Classes)-वर्ग की संख्या कम-से-कम 5 तथा अधिक से अधिक 15 से 20 तक होनी चाहिए।

- वर्गान्तर (Class Interval)-वर्गान्तर साधारण तौर पर 5 अथवा 5 का गुणक अर्थात् 10, 15, 20, 25, 30, 100, 500 इत्यादि लेना चाहिए, चाहे वर्गान्तर 3, 6, 7 इत्यादि भी हो सकता है।

- समान वर्गान्तर (Equal Class Interval)-जहां तक सम्भव हो समान वर्गान्तर लेने चाहिए हैं, जैसे कि 0-10, 10-20, 20-30 इत्यादि।

- अपवर्जी विधि (Exclusive method)-वर्गों को अपवर्जी विधि में लेना चाहिए है। ऊपर दी उदाहरण के आधार पर अखण्डित श्रृंखला का निर्माण किया जा सकता है-

प्रश्न में समावेशी विधि का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा गया। इसलिए अपवर्जी विधि का प्रयोग किया गया है। अखण्डित श्रृंखला में ध्यान देने योग्य बात यह है कि 0-10 के वर्ग में 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को शामिल नहीं किया जाता। इस विद्यार्थी के अंक 10-20 वाले वर्ग में जोड़े जाते हैं। 10-20 वाले वर्ग में 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसको 20-30 वाले वर्ग में शामिल किया जाता है। इस प्रकार ऊंची सीमा वाले अंक को उस वर्ग में अपवर्जी (Exclude) किया जाता है, जिस कारण इस विधि को अपवर्जी विधि (Exclusive Method) कहते हैं।

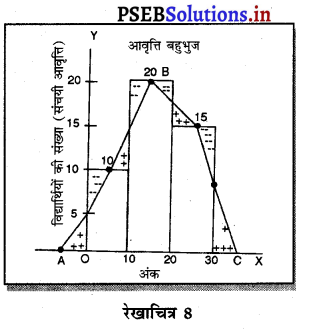

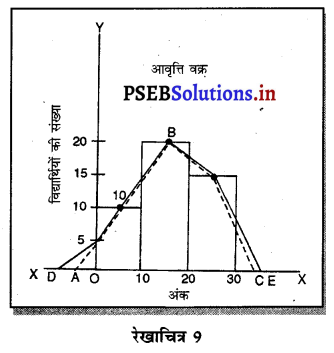

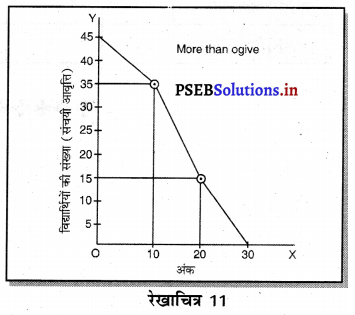

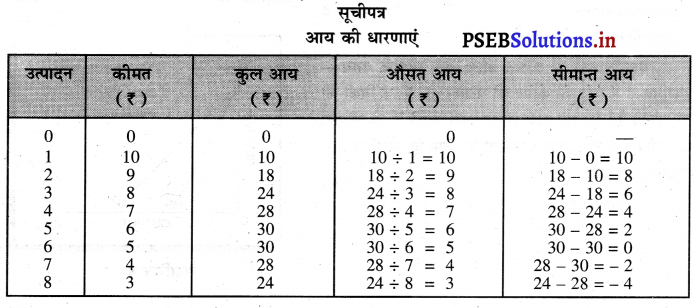

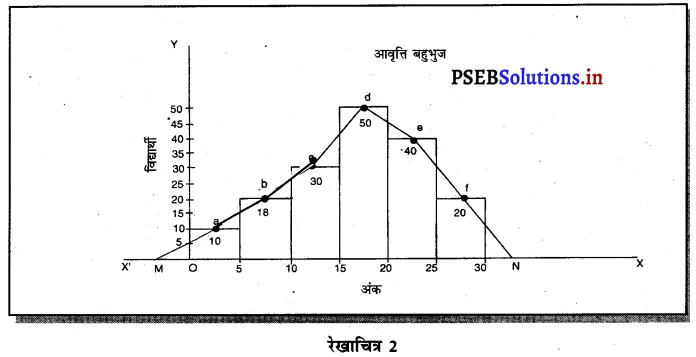

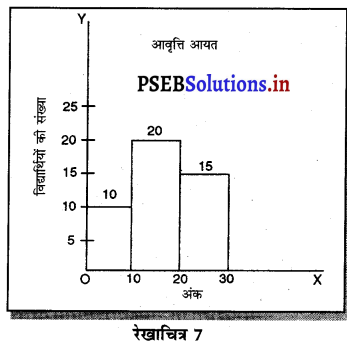

नोट-प्रश्न अनुसार दिए आंकड़ों की सहायता से आवृत्ति आयत का निर्माण करने के पश्चात् आवृत्ति आयतों के ऊपर के भागों का मध्य a, b, c, d, e, f किया जाता है। इनको आपस में मिलाकर आधार रेखा तक बढ़ाने से बिन्दु M, N प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार M & N को आवृत्ति बहुभुज कहा जाता है। इसमें आवृत्ति आयतों का क्षेत्रफल आवृत्ति बहुभुज के क्षेत्रफल के समान होता है।

नोट-प्रश्न अनुसार दिए आंकड़ों की सहायता से आवृत्ति आयत का निर्माण करने के पश्चात् आवृत्ति आयतों के ऊपर के भागों का मध्य a, b, c, d, e, f किया जाता है। इनको आपस में मिलाकर आधार रेखा तक बढ़ाने से बिन्दु M, N प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार M & N को आवृत्ति बहुभुज कहा जाता है। इसमें आवृत्ति आयतों का क्षेत्रफल आवृत्ति बहुभुज के क्षेत्रफल के समान होता है।

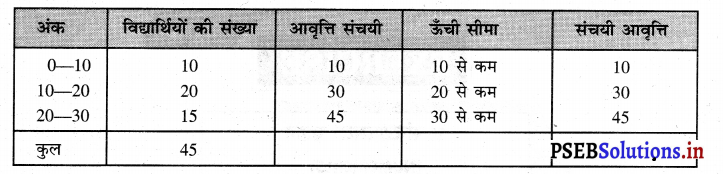

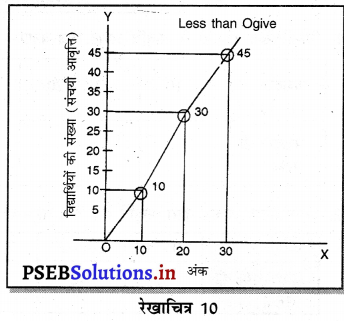

अंक 0-10 10-20 20-30 . 30-40 विद्यार्थी 10 20

अंक 0-10 10-20 20-30 . 30-40 विद्यार्थी 10 20