Punjab State Board PSEB 9th Class Science Important Questions Chapter 15 खाद्य संसाधनों में सुधार Important Questions and Answers.

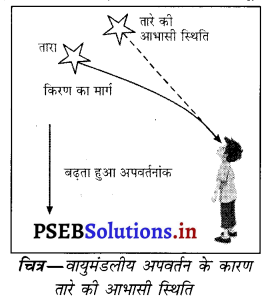

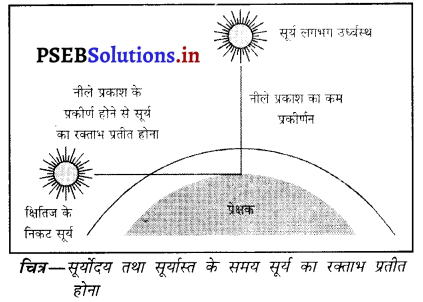

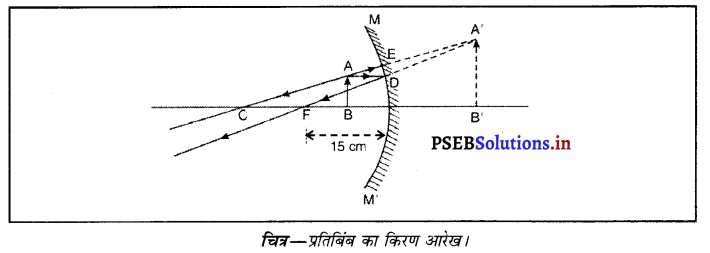

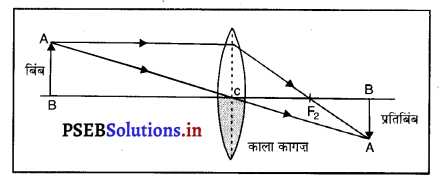

PSEB 9th Class Science Important Questions Chapter 15 खाद्य संसाधनों में सुधार

दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न (Long Answer Type Questions)

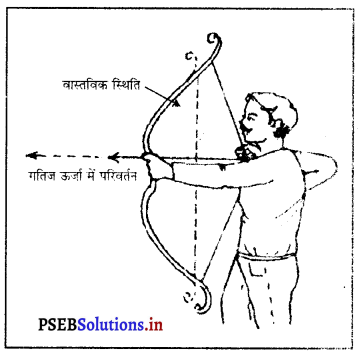

प्रश्न 1.

पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन पदार्थों का वर्णन करो।

उत्तर-

पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन – पौधों से हमें गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियां, फल तथा शर्करा आदि प्राप्त होते हैं। पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन पदार्थों को निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है-

- दालें (Pulses) – उदाहरण : मटर, चना, अरहर आदि।

- अन्न (Cereals) – उदाहरण : मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा तथा ज्वार आदि।

- आयल सीड्स (Oil Seeds) – उदाहरण : सूरजमुखी, मूंगफली तथा सरसों आदि।

- फल तथा सब्ज़ियाँ (Fruits and Vegetables) – उदाहरण : केला, नींबू, संतरा, आलू, प्याज, बैंगन, बंदगोभी, फूलगोभी, गाजर, भिंडी, मौसमी, शलगम, आम, सेब तथा अनानास आदि।

जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन – जंतुओं से हमें मांस, मछली, अंडे, दूध, रेशे आदि प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन पदार्थों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है-

- मछलियाँ (Fishes) – ये उच्च ऊर्जायुक्त भोजन है। उदाहरण : मृदुजल तथा समुद्री मछलियाँ जैसे कतला, रोहू, प्रोम्फेट, सारडीन।

- अंडे (Eggs) – बत्तखें तथा मुर्गी।

- मांस (Meat) – मुर्गी, गाय, भैंस, पशु, भेड़, बकरी आदि।

- दूध (Milk) – गाय, भैंस, बकरी आदि।

प्रश्न 2.

खाद को तैयार करने की विधि का वर्णन करो।

उत्तर-

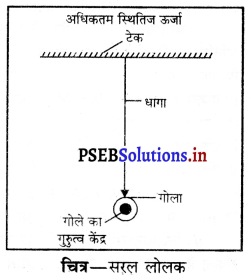

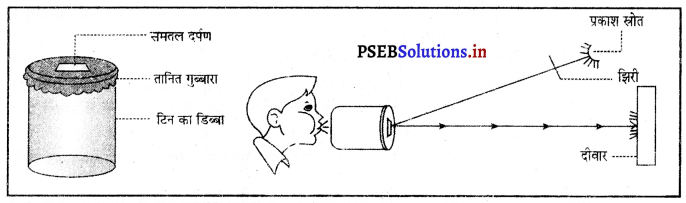

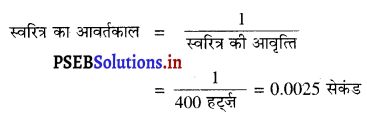

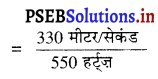

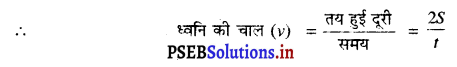

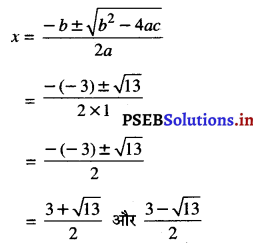

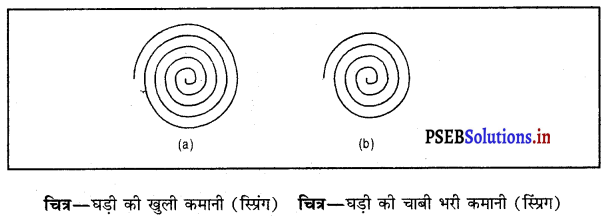

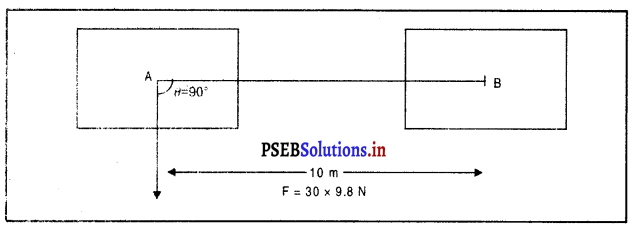

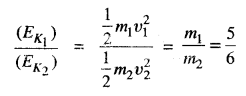

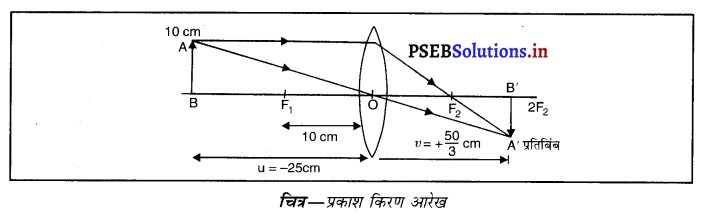

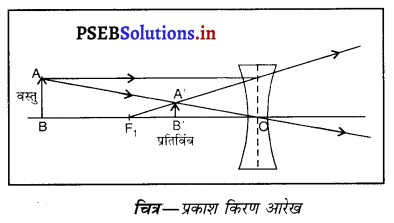

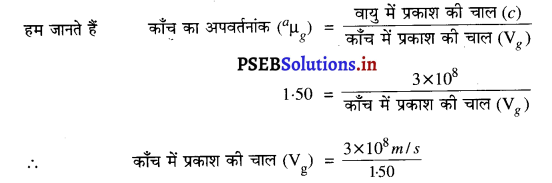

खाद को तैयार करने की विधि (सर्दी व गर्मी में)-खाद को तैयार करने के लिए एक 4 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर गहरा गड्ढा बनाया जाता है। इस गड्ढे में वनस्पति पदार्थों जैसे सूखी पत्तियाँ, हरे खरपतवार, घास-फूस, पौधे या फ़सल का बचे हुए भाग की लगभग 15 सेमी० मोटी पर्त बनाई जाती है। इस तह पर एक पतली पर्त (5 सेमी० मोटी) गोबर की तथा 2 सेमी० पर्त मल-मूत्र से सनी मिट्टी, राख आदि की डाली जाती है। इस पर्त के ऊपर 15 सेमी० मोटी वनस्पति पदार्थों की एक तह लगाई जाती है। इस क्रिया को तब तक किया जाता है जब तक गड्ढा लगभग 20-25 सेमी० खाली रह जाए। गोबर आदि की पर्त पर प्रत्येक बार पानी छिड़का जाता है।

इसके पश्चात् भरे हुए गड्ढों में अब मिट्टी की तह लगा कर ढक दिया जाता है। मिट्टी की तह आस-पास की भूमि से थोड़ी ऊँची तथा ढलवी बनाई जाती है। इसका अभिप्रायः यह होता है कि अधिक पानी और वायु इसके अंदर न जा सके। ऐसा करने पर धूप का प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ेगा। इसे 4-5 मास के लिए इसी अवस्था में पड़ा रहने दिया जाता है। 4-5 मास के पश्चात् गड्ढे के अंदर खाद तैयार हो जाती है।

![]()

प्रश्न 3.

खाद उर्वरक से कैसे भिन्न है ?

उत्तर-

खाद तथा उर्वरक में अंतर-खाद तथा उर्वरक में निम्नलिखित मुख्य अंतर हैं-

| खाद (Manure) | उर्वरक (Fertilizer) |

| (1) ये गोबर तथा गले सड़े पौधों जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बनती हैं। | (1) ये कृत्रिम पदार्थ हैं जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। |

| (2) ये मुख्यत: कार्बनिक पदार्थ हैं। | (2) ये मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ हैं। |

| (3) ये अधिक स्थान घेरते हैं। इसलिए इनका स्थानांतरण तथा भंडारण असुविधाजनक है। | (3) ये कम स्थान घेरते हैं। इसलिए इनका स्थानांतरण तथा भंडारण सुविधाजनक है। |

| (4) ये नमी के अवशोषण से खराब नहीं होते। | (4) ये नमी का अवशोषण करके खराब हो जाते हैं। |

| (5) इनमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटैशियम जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में नहीं होते। | (5) इनमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटैशियम जैसे पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। |

| (6) खादें पोषक विशेष नहीं होतीं। ये केवल मिट्टी के सामान्य प्रभाव को पूरा कर सकती हैं। | (6) उर्वरक पोषक विशेष होते हैं नाइट्रोजन युक्त, फॉस्फोरस तथा पोटैशियम युक्त उर्वरक मिट्टी में मिला देने से कोई भी वांछित पोषक तत्व प्राप्त किया जा सकता है। |

| (7) खादें मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती हैं। | (7) उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करते। |

| (8) खादें मिट्टी के गठन को प्रभावित करती हैं जिससे मिट्टी में पौधों को थामे रखने की क्षमता प्रदान करा देती हैं। | (8) उर्वरक मिट्टी के गठन (Texture) को प्रभावित नहीं करते। |

| (9) खादें जल में अघुलनशील होती हैं जिससे फसली पौधों द्वारा इनका अवशोषण धीरे-धीरे होता है। | (9) उर्वरक जल में घुलनशील होने के कारण फसली पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। |

प्रश्न 4.

मिश्रित फसली क्या है ? इसे उगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

उत्तर-

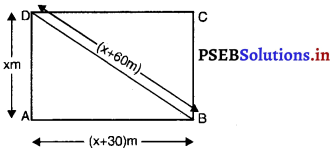

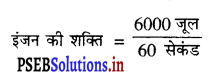

मिश्रित फसली – एक ही खेत में एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। मिश्रित फसल उगाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-

- साथ-साथ उगाई जाने वाली फसलों के मूल तंत्र भिन्न प्रकार के होने चाहिएँ।

- मिश्रित फसल के लिए चुनी गई फसलों में पोषक तत्वों, प्रकाश तथा नमी के लिए संघर्ष नहीं होना चाहिए।

- मिश्रित फसलों की सिंचाई, निराई, गुड़ाई, उर्वरक आदि प्रयोग करने में असुविधा नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 5.

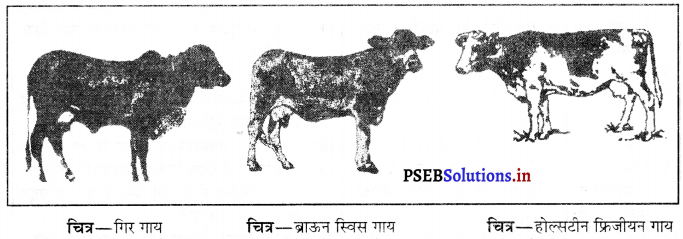

गायों की विभिन्न जातियों को कार्य के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है ? गाय की विदेशी नस्लों के नाम बताओ।

उत्तर-

भारतवर्ष में गायों की लगभग 20 जातियाँ पाई जाती हैं। कार्यों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है-

- दुधारू नस्लें – ये वे नस्लें हैं जो अधिक दूध देती हैं परंतु इनके बछड़े कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं होते।

- भारवाही नस्लें – ये वे नस्लें हैं जो दूध बहुत कम देती हैं परंतु इनके बछड़े अधिक शक्तिशाली, सुदृढ़ तथा तेज़ चलने वाले होते हैं। ये कृषि कार्यों तथा बोझ ढोने के काम आते हैं।

- द्वि-उद्देशीय नस्लें-ये वे नस्लें हैं जो दूध भी अधिक देती हैं और इनके बछड़े कृषि कार्य तथा भार ढोने के काम आते हैं।

गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन वाली देशी नस्लें-

- रैड सिंधी – यह गाय मध्यम आकार की होती है तथा इसका रंग गहरा तथा हल्का लाल होता है।

- साहीवाल – इसका आकार बड़ा होता है तथा यह अधिक दूध देती हैं।

- गिर गाय – यह गुजरात के गिर के जंगलों में पाई जाती है। यह मध्यम आकार की होती है तथा अधिक दूध देती है।

गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन वाली विदेशी नस्लें-

- जरसी की नस्ल (यू०एस०ए०)

- होल्सटीन फ्रिजीयन (हालैंड में)

- ब्राऊन स्विस (स्विट्ज़रलैंड में)।

प्रश्न 6.

अच्छे पशु आवास व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं ?

उत्तर-

अच्छे पशु आवास की विशेषताएँ-

- पशु आवास में प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए।

- पशु आवास खुला तथा हवादार होना चाहिए।

- आवास में जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

- आवास में से पशुओं के मल-मूत्र को विसर्जित करने का ठीक प्रबंध होना चाहिए जिससे कि आवास में सफ़ाई रह सके तथा पशुओं को कष्ट कम हो जिससे ऊर्जा हानि कम होती है।

- पशुओं के आवास में उनके आहार के लिए ठीक ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मवेशी को आहार उपलब्ध हो सके।

- पशु आवास में पीने के साफ़ पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

- पशु आवास ऐसा होना चाहिए जो उन्हें सर्दी, गर्मी तथा वर्षा से बचा सके।

प्रश्न 7.

पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर-

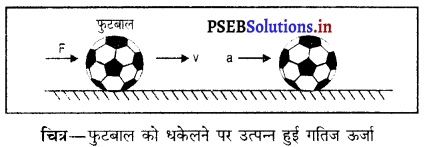

पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल – खाद्य के लिए पाले गए पशुओं को प्रतिकूल मौसम से तथा शत्रुओं से बचाना अति आवश्यक है। उन्हें संक्रामक रोगों से बचाना भी अति आवश्यक है। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उनके आहार तथा आवास को विशेष स्थान दिया जाता है, परंतु उससे अधिक ध्यान उन्हें रोगों से बचाने पर दिया जाना चाहिए। यदि कोई पशु रोगग्रस्त हो जाए तो पशु निष्क्रिय हो जाता है ; भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है जिसका परिणाम यह होता है कि दुग्ध उत्पादन, अंडे देने की क्षमता तथा कार्य करने की दक्षता में कमी आ जाती है। उपयुक्त स्वच्छता का प्रबंध, आहार नियंत्रण तथा पूर्ण विश्राम से रोगी पशु शीघ्र ठीक हो सकता है। पशु के रोगों के निदान तथा उपचार के लिए पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा संबंधी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। पशुओं को संक्रमण से सुरक्षा के लिए उन्हें टीके लगवाना चाहिए। उसी पशु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा जिसको उचित आहार, उचित आवास तथा उचित चिकित्सा प्राप्त होगी।

![]()

प्रश्न 8.

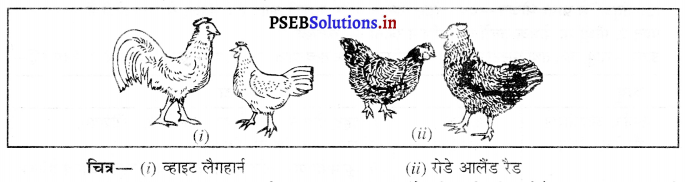

कुक्कुट की नस्लों में सुधार कैसे किया गया है ? कुछ नस्लों के नाम लिखो जिनको संकरण द्वारा उत्पन्न किया गया है। संकरण द्वारा उत्पन्न कुक्कुट के लाभ लिखिए।

उत्तर-

कुक्कुट की अच्छी नस्ल से अभिप्रायः होता है कि अंडे, मांस अधिक प्राप्त हों तथा आहार कम देना पड़े। अतः संकरण विधि द्वारा ही उत्तम किस्म की नस्लें प्राप्त की जाती हैं। हमारी देशी मुर्गियों की दो नस्लें असील तथा बसारा हैं । यह छोटी, कम वृद्धि दर वाली परंतु पुष्ट होती हैं तथा इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। अतः संकरण के लिए केवल वही पक्षी लिए जाते हैं जो उत्पादन कम करते हो परंतु संकरण के पुष्ट हों।

व्हाइट लैंगहार्न तथा रोड आलैंड रैड उच्च उत्पादन वाली विदेशी मुर्गियों का देशी नस्ल की मुर्गियों के साथ संकरण करके उत्पन्न किया गया। इस प्रकार प्राप्त नई नस्ल दोनों में नस्लों के लक्षण हैं।

उदाहरण – ILS-82 तथा B-77 नस्ल की क्षमता लगभग 200 अंडे प्रति पक्षी प्रति वर्ष है तथा इनका आहार भी अपेक्षाकृत कम है। 12 अंडे उत्पन्न करने के लिए इन्हें 2 किलोग्राम आहार की आवश्यकता होती है जबकि इतने ही अंडे उत्पन्न करने के लिए देशी पक्षी को 6 किलोग्राम आहार की आवश्यकता होती है।

देशी पक्षियों का मांस उत्पादन भी कम होता है। उनको 1 किलोग्राम मांस उत्पन्न करने के लिए 5-6 किलोग्राम आहार देना पड़ता है जबकि उन्नत नस्लों को उतने ही मांस उत्पादन के लिए केवल 2-3 किलोग्राम आहार की आवश्यकता होती है।

उन्नत नस्लों के लाभ-

- इनसे कम आहार द्वारा अधिक (अंडों की संख्या) प्राप्त होती है।

- इनके द्वारा कम आहार लेने पर भी मांस का उत्पादन अधिक होता है।

- ये उन्नत किस्म की नस्लें हैं तथा इनमें प्राकृतिक रूप से रोगों से लड़ने की क्षमता होती है।

- इनका आहार ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थों से बनता है इसलिए इनसे प्राप्त उत्पादन भी प्रोटीन ऊर्जा युक्त होते हैं।

प्रश्न 9.

खाद्य उत्पाद प्राप्त करने हेतु पशु-पालन में आवश्यक पद्धतियों को क्रमबद्ध कीजिए।

उत्तर-

पालतू पशुओं से खाद्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए पशु-पालन में आवश्यक पद्धतियां निम्नलिखित क्रम में अपनायी जाती हैं-

(i) भरण (Feeding) – पशुओं से अधिक मांस, अंडे तथा दूध आदि खाद्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए उनको आवश्यकतानुसार उपयुक्त भोजन, हरा चारा, भूसा, सांद्रित आहार (खल, बिनौला, चना आदि) या विशेष तत्व युक्त भोजन दिया जाता है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए साफ़ पानी दिया जाता है।

(i) आवास व्यवस्था (Shelter) – गर्मी, सर्दी और वर्षा से उन्हें बचाने, सुविधापूर्वक उठने-बैठने तथा शत्रुओं से सुरक्षा के लिए उचित आवास की व्यवस्था की जाती है। उसमें वायु का संवहन तथा प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए। उनके बैठने तथा खड़ा होने का स्थान खुला, सूखा एवं आरामदेय होना चाहिए।

(iii) रोगों से सुरक्षा (Protection from Diseases) – पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए टीके लगवाए जाते हैं और रोग होने पर उचित इलाज करवाया जाता है। पशुओं को अन्तः तथा बाह्य परजीवियों से बचाया जाता है।

(iv) देखभाल (General Care) – कुछ पशुओं की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। उनकी आवश्यकतानुसार देखभाल की जाती है जैसे भैंस को नहलाना, गाय या बैल की त्वचा पर खुरदरा ब्रुश फेरना, व्यायाम के तौर पर घुमाना आदि।

(v) प्रजनन (Breeding) – संकरण, कृत्रिम गर्भाधान, भ्रूण प्रतिरोपण जैसी आधुनिक विधियां अपनाकर ऐच्छिक गुणों वाले पशुओं का जनन तथा नस्लों का सुधार खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक है।

लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

हमारे भोजन के विभिन्न स्रोतों के नाम बताओ।

उत्तर-

पौधे तथा जंतु हमारे भोजन के विभिन्न स्रोत हैं।

- पौधों से प्राप्त भोजन – चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, ऑयलसीड, फल, सब्जियां तथा शर्करा आदि हमें पौधों से प्राप्त होती हैं।

- जंतुओं से प्राप्त भोजन – दूध, अंडा, मक्खन, मांस, मछली आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं।

प्रश्न 2.

पौधों के पोषक तत्वों के विभिन्न स्त्रोतों की व्याख्या करें।

उत्तर-

वायु, जल तथा मिट्टी से पौधों के विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इनके स्रोत निम्न सारणी अनुसार हैं-

| वायु | जल | मिट्टी |

| कार्बन, ऑक्सीजन, | हाइड्रोजन, | (i) वृहत् पोषक – नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। |

| मैंग्नीज़, बोरॉन, | ऑक्सीजन | (ii) सूक्ष्मपोषण – लौह, जस्ता, तांबा, मालिब्डिनम और क्लोरीन। |

प्रश्न 3.

खाद प्रयोग करने के क्या लाभ हैं ?

उत्तर-खाद प्रयोग करने के लाभ-

- मिट्टी में अपघटन के द्वारा कार्बनिक खाद ह्यूमस में परिवर्तित हो जाती है।

- खाद में मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है।

- पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।

- कार्बनिक खादें मृदा की नमी को संरक्षित करने में सहायक होती हैं।

- खादों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण कम होता है।

प्रश्न 4.

भारत में कौन-कौन सी सिंचाई प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं ?

उत्तर-

भारतवर्ष में अपनाई जाने वाली विभिन्न सिंचाई प्रणालियां निम्नलिखित हैं-

- नहर प्रणाली

- तालाब

- कुएं तथा ट्यूबवैल

- नदी घाटी प्रणाली

- नदी जल उठाव प्रणाली।

![]()

प्रश्न 5.

पीडककीट फसलों पर किस प्रकार प्रकोप करते हैं ?

उत्तर-

पीड़ककीट फसलों पर निम्नलिखित प्रकार से प्रकोप करते हैं-

- ये फसलों की जड़, तना तथा पत्ती को काटते हैं।

- ये फसलों की जड़ तथा तने में छेद करते हैं।

- ये पौधों से उनका रस चूसते हैं।

प्रश्न 6.

फसलों पर रोग किस प्रकार फैलते हैं ?

उत्तर-

फसलों पर रोग निम्नलिखित ढंगों द्वारा फैलते हैं-

- बीजों द्वारा – ये तना तथा मूल पर आक्रमण से होता है।

- मिट्टी द्वारा – ये तना तथा जड़ पर आक्रमण से होता है।

- जड़ द्वारा – ये पौधे के तने तथा जड़ पर आक्रमण से होता है।

- वायु द्वारा – यह पत्ती, पुष्प तथा फसलों पर आक्रमण द्वारा होता है।

प्रश्न 7.

भंडारण में अनाज की क्षति किन कारणों से होती है ?

उत्तर-

भंडारित दानों के ह्रास के लिए जैविक तथा अजैविक कारक उत्तरदायी हैं-

जैविक कारक – कवक, चूहा, कीट, साइटस तथा जीवाणु जैविक कारक हैं।

अजैविक कारक – ताप तथा नमी अजैविक कारक हैं।

प्रश्न 8.

खरपतवार फसलों को कैसे क्षति पहुँचाते हैं ?

उत्तर-

खेतों में स्वयं उगने वाले अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं । ये भूमि से जल तथा पोषक तत्व आदि ले लेते हैं तथा इस प्रकार फसली पौधों को जल तथा पोषक तत्व न मिलने के कारण उनकी वृद्धि कम हो जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं।

प्रश्न 9.

खरपतवार नियंत्रण के विभिन्न उपायों की सूची बनाएँ।

उत्तर-

खरपतवार नियंत्रण के विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं-

- हाथों द्वारा – खरपतवारों को हाथों द्वारा निकाल कर उखाड़ दिया जाता है।

- खुरपे द्वारा – इनको खुरपे द्वारा या पल्टे द्वारा निकाला जाता है। कुछ खरपतवार तो हल चलाते समय ही नष्ट हो जाते हैं। इनको जड़ सहित ही निकालना चाहिए।

- खरपतवार नाशकों द्वारा – आजकल इनको नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशकों का छिड़काव किया जाता है। आइसोप्रोटरोन, ऐटेजीन तथा 2-4-डी० मुख्य खरपतवारनाशक हैं।

प्रश्न 10.

खाद की परिभाषा लिखिए। विभिन्न खादें कौन-कौन सी होती हैं और ये मिट्टी को किस प्रकार प्रभावित करती हैं ?

उत्तर-

खाद (Manure) – यह प्राकृतिक पदार्थ है। यह कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पौधों के विभिन्न भागों, मृत पदार्थों, जीव जंतुओं आदि के विभिन्न उत्सर्जी अथवा मृत भागों के जीवाणुओं आदि से बनती हैं।

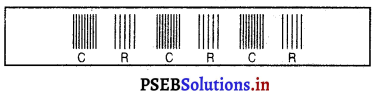

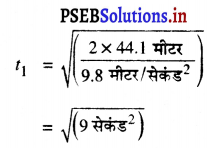

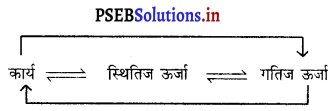

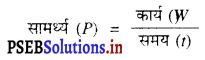

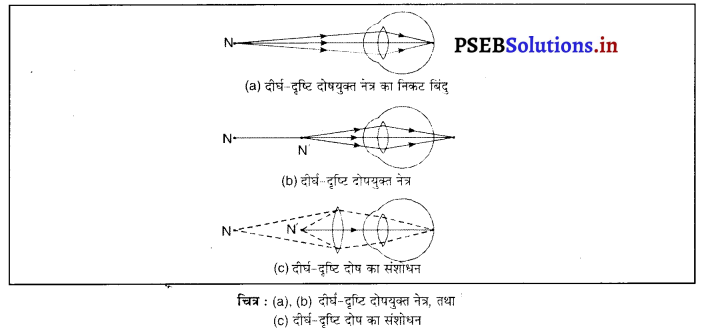

खादें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं-

(1) गोबर की खाद (Farm Yard Manure) – इसे एफ० वाई० एम० भी कहते हैं । यह पशुओं के गोबर और मूत्र, उनके नीचे के बिछावन तथा उनके खाने से बचे व्यर्थ चारे आदि जैविक पदार्थों से बनती है। यह सभी खादों में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। यह मिट्टी में पौधे के लिए आवश्यक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के अतिरिक्त मिट्टी की भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशा को भी सुधारती है। इसमें 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस तथा 0.05% पोटाश होती है।

(2) कंपोस्ट खाद (Compost Manure) – यह खाद पौधे और उनके अवशेष पदार्थों, कूड़े-कर्कट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मल-मूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों के जीवाणु तथा कवकों की क्रिया द्वारा तैयार की जाती है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को स्थिर रखने, बढ़ाने तथा पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोगी है।

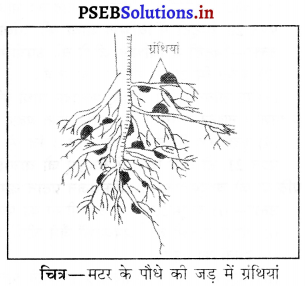

(3) हरी खाद (Green Manure) – फसलों को उगाकर उन्हें फूल आने से पहले ही हरी अवस्था में खेत में जोतकर सड़ा देने को हरी खाद कहते हैं। यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। हरी खाद के लिए दलहनी फसलें अधिक उपयोगी हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं जो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं।

![]()

प्रश्न 11.

हरी खाद क्या होती है ? हरी खाद के लिए उपयुक्त फसलों के नाम बताइए।

उत्तर-

हरी खाद (Green Manure) – फसलों को उगाकर उन्हें फूल आने से पूर्व ही हरी अवस्था में खेत में जोतकर सड़ा देने को हरी खाद कहते हैं। यह मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। इसके लिए दलहनी फसलें अधिक उपयोगी हैं। इन फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। इनसे भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है तथा जैविक पदार्थ भी मिल जाते हैं जो भूमि के गठन में सुधार करते हैं।

उदाहरण – सनई, लैंचा, ग्वार, बरसीम, मूंग, लोबिया आदि मुख्य हरी खाद की फसलें हैं।

प्रश्न 12.

उर्वरक क्या होते हैं ? उर्वरकों को उपयुक्त उदाहरण देकर वर्गीकृत करिए।

उत्तर-

उर्वरक (Fertilizers) – ऐसी कृत्रिम रासायनिक खाद जो मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है, उसे उर्वरक कहते हैं।

उर्वरक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-

- नाइट्रोजन देने वाले उर्वरक – ये उर्वरक भूमि को नाइट्रोजन देते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन देने वाले उर्वरक हैं।

- फॉस्फोरस देने वाले उर्वरक – ये उर्वरक भूमि को फॉस्फोरस देने का मुख्य स्रोत हैं। सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाइकैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फोरस देने वाले उर्वरक हैं।

- पोटैशियम देने वाले उर्वरक – ये उर्वरक भूमि को पोटैशियम देते हैं। पोटैशियम सल्फेट तथा पोटैशियम क्लोरेट पोटैशियम देने वाले उर्वरक हैं।

- मिश्रित उर्वरक – ये उर्वरक, भूमि को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटैशियम देते हैं। नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट तथा यूरिया महत्त्वपूर्ण मिश्रित उर्वरक हैं।

प्रश्न 13.

भारत में विभिन्न सिंचाई प्रणाली क्या है ? खेत में दिए गए जल की क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है ?

उत्तर-

भारत में सिंचाई की प्रणालियां – फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई करना कहते हैं। भारत में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग वर्षा होती है। अनियमित वर्षा होने के कारण फसलों को कृत्रिम रूप से जल देना अति आवश्यक है। भारत में सिंचाई की मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित हैं-

(1) नहर प्रणाली (Canal System) – इस प्रणाली में नदियों से जल नहरों में डाला जाता है । इनको फिर छोटी माइनरों में बांट दिया जाता है । इसके पश्चात् समयानुसार जल को खेतों में बांट दिया जाता है। नहर द्वारा सिंचाई वाले क्षेत्रों में चक्र प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है ताकि सभी खेतों को सिंचाई के लिए ठीक मात्रा में जल उपलब्ध हो सके।

(2) तालाब (Tanks) – वर्षा के जल को छोटे-छोटे भंडारों में भर लिया जाता है। छोटे-छोटे बांध भी बनाए जाते हैं। इन में से जल के बाहर निकलने को रोकने का प्रबंध भी किया जाता है। तालाबों में एकत्रित जल को नियमानुसार खेतों में दिया जाता है।

(3) कुएं तथा नलकूप (Wells and Tubewells) – कुएं तथा नलकूप भूमिगत जल को निकालते हैं। कुएं दो प्रकार के होते हैं-डिग कुआं तथा ट्यूबवैल। डिग कुओं में से बैलों द्वारा भूमिगत जल को खींचकर निकाला जाता है। ट्यूबवैल विद्युत् की सहायता से चलते हैं।

(4) नदी घाटी प्रणाली (River Valley System) – जिन स्थानों पर जल की मात्रा अधिक होती है, वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी घाट कर्नाटक में जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। यहां पर जल घाटियों में भर जाता है। इस जल में खेतों से आवश्यकतानुसार सिंचाई की जाती है।

(5) जल उठाव प्रणाली (River Lift System) – इस प्रणाली में नदियों से जल निकाला जाता है। इस जल से खेतों में सिंचाई की जाती है।

कृषि में प्रयोग होने वाले जल की क्षमता को जल का सही तथा समयानुसार ठीक ढंग से प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न 14.

फसल उत्पादन में कौन-कौन से पीड़क जीव होते हैं ? पीड़क जीवों के उन्मूलन के उपाय बताइए।

उत्तर-

पीड़क (Pests) – फसलों को हानि पहुँचाने वाले तथा खाने वाली वस्तुओं को नष्ट करने वाले जीवों को पीड़क कहते हैं। हमारे देश में कुल उत्पादन का लगभग 20% प्रतिवर्ष पीड़कों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है।

पीड़कों के उन्मूलन के उपाय – पीड़कों के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित उपाय ध्यान में रखने चाहिएं-

- पीड़क रोधी फसलें उगानी चाहिएं।

- रबी की फसलें अधिक उगानी चाहिएं।

- जैविक नियंत्रण तथा खरीफ की फसलें कम उगानी चाहिएं।

- टैप फसलों की स्वच्छ कृषि करनी चाहिए।

- फसल चक्र अपनाना चाहिए।

प्रश्न 15.

रबी और खरीफ फसलें क्या होती हैं ?

उत्तर-

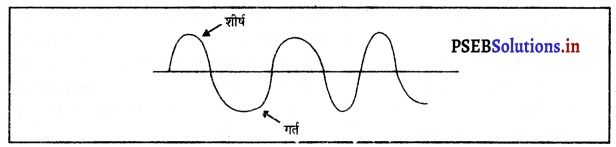

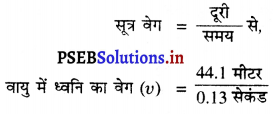

फसलें ऋतुओं के अनुसार दो प्रकार की होती हैं-

(1) रबी फसलें

(2) खरीफ फसलें।

(1) रबी फसलें – कुछ फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती हैं ? इन फसलों को रबी फसलें कहते हैं। उदाहरण-गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी इत्यादि।

(2) खरीफ फसलें – कुछ फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं जो जून से आरंभ होकर अक्तूबर मास तक होती हैं । इन फसलों को खरीफ फसलें कहते हैं। उदाहरण-धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द इत्यादि।

![]()

प्रश्न 16.

कार्बनिक खेती क्या होती है ?

उत्तर-

कार्बनिक खेती – यह खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी इत्यादि का उपयोग बहुत कम होता है। इस पद्धति में अधिक-से-अधिक कार्बनिक खाद कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील-हरित शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 17.

भंडारण में अनाज को क्षति पहुँचाने वाले कारकों का ब्यौरा दीजिए।

उत्तर-

अनाज के भंडारण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं-

- जैविक कारक (Biotic Factors) – इसमें चूहे, पक्षी, पशु, कीट, सूक्ष्मजीव आदि आते हैं। ये सभी अनाज तथा भंडारित खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं।

- अजैविक कारक (Abiotic Factors) – प्राकृतिक या निर्जीव घटक कृषि तथा भोजन को प्रभावित करते हैं।

निम्नलिखित अजैविक कारक भंडारण काल में खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं-

- तापमान

- हवा में नमी

- खाद्य पदार्थों में नमी

- बर्तन का पदार्थ।

ताप, आर्द्रता, नमी आदि अजैविक घटक फलों तथा सब्जियों को प्रभावित करते हैं।

प्रश्न 18.

पौधों की वृद्धि के लिए उन पोषक तत्वों को लिखिए जिनकी उन्हें अत्यधिक तथा अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है।

उत्तर-

हरे पौधों को 16 वनस्पति तत्वों की आवश्यकता होती है जिनको पोषक तत्व कहते हैं। इनको हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं-

- वृहत पोषक तत्व (Macronutrients) – जिन तत्वों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है उन्हें वृहत् पोषक तत्व कहते हैं । वृहत पोषक तत्वों के नाम कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, पोटैशियम, सल्फर।

- सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients) – जिन तत्वों की थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। उनके नाम हैं-लोहा, जिंक, क्लोरीन, मैंगनीज़, बोरान, तांबा, मोलिबिडेनम।

प्रश्न 19.

नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है ?

उत्तर-

आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन का उपयोग मृदा तथा जल में नाइट्रेट का सांद्रण बढ़ा देता है। नाइट्रेट युक्त जल पीने योग्य नहीं होता। जब यह तालाबों, नदियों, झीलों जैसे जल भंडारों में पहुंचता है तो शैवाल की वृद्धि की दर बढ़ जाती है जिससे जल में घुली ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। परिणामस्वरूप जलीय जीवन की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार तालाबों अथवा झीलों में ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना पर्यावरण को विषैला बनाता है। इस प्रक्रिया को सुपोषण (Eutrophication) कहते हैं।

प्रश्न 20.

अधिक सिंचाई से होने वाली हानियां लिखिए।

उत्तर-

अधिक सिंचाई से होने वाली हानियां-

- अधिक सिंचाई से बीजों का अंकुरण ठीक नहीं होता।

- अधिक सिंचाई से खेत में पानी के खड़े रहने से मिट्टी में वायु संचार की कमी होती है जिससे पौधों की वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं होती।

- अधिक सिंचाई से फसल नष्ट होती है, पैदावार कम होती है तथा अमूल्य पानी भी बेकार जाता है।

![]()

प्रश्न 21.

सिंचाई मिट्टी की प्रकृति पर किस प्रकार निर्भर करती है ? उदाहरण देकर लिखिए।

उत्तर-

सिंचाई की आवश्यकता मिट्टी की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जैसे-चिकनी मिट्टी की पारगम्यता कम होती है अर्थात् चिकनी मिट्टी में पानी अधिक देर तक खड़ा रह सकता है। इसलिए चिकनी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। रेतीली मिट्टी की उच्च पारगम्यता के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है। अतः इस प्रकार की मिट्टी की सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है।

प्रश्न 22.

कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है ?

उत्तर-

इसके लिए आधुनिक विधियों का जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बाँध बनाए जाते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जलस्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते है।

प्रश्न 23.

खरपतवार किसे कहते हैं ? इसके कुछ उदाहरण लिखिए।

उत्तर-

खरपतवार- ऐसे अवांछनीय पौधे जो फसलों के साथ स्वयं उग आते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। इनकी प्रमुख किस्में हैं-जंगली ओट, जावी, घास, चौलाई, बथुआ तथा हिरन खुरी। चौलाई एक ऐसी खरपतवार है जो लगभग सभी फसलों के साथ उगती है। कई ऐसे खरपतवार भी हैं जिन्हें बार-बार निकालने पर भी उनका नाश नहीं होता है।

प्रश्न 24.

खरपतवार से क्या हानियां होती हैं ? इन्हें नियंत्रण में करने के उपाय लिखिए।

उत्तर-

खरपतवार की हानियां-

- खरपतवार स्वयं बढ़ने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों को ले लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप फसलों को पूर्ण रूप से पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, अतः पैदावार कम होती है।

- ये खरपतवार कम समय में ही बहुत अधिक बढ़ जाते हैं जिससे फसल कम होती है।

- इनको निकालने और नष्ट करने में समय भी व्यर्थ जाता है।

खरपतवार को नियंत्रित करने के उपाय-

- इन को खुरपे या पल्टे द्वारा निकाला जाता है। कुछ तो हल चलाते समय नष्ट हो जाते हैं। इनको सदैव जड़ सहित ही निकालना चाहिए।

- आजकल खरपतवार नाशकों (Weedicides) का छिड़काव करते हैं जो फसलों को तो प्रभावित नहीं करते परंतु खरपतवार को आसानी से नष्ट कर देते हैं।

प्रश्न 25.

पीड़कनाशियों का प्रयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है, क्यों ?

उत्तर-

पीड़कनाशियों का हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पीड़कनाशियों का त्वचा, श्वसन संस्थान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि पीड़कनाशियों का अपघटन सरल तथा हानि रहित पदार्थों में न हो तो यह मिट्टी तथा पानी मिल जाता है जिससे पौधे उन्हें ग्रहण करते हैं जिनका उपयोग मानव और जंतुओं द्वारा करने पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इनका छिड़काव करते समय हाथों पर रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए तथा चेहरे और नाक पर कपड़ा अवश्य बांधना चाहिए।

प्रश्न 26.

हरित क्रांति के लाभ और हानियां लिखिए।

उत्तर-

हरित क्रांति के लाभ-

- इससे देश अन्न उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गया है।

- इससे अनाज का पर्याप्त सुरक्षित भंडार एकत्रित हो गया।

- भंडार से प्राकृतिक विपदाएं आने की स्थितियों का सामना आसानी से कई बार किया जा चुका है।

- इसने किसान की जीवन-पद्धति तथा आर्थिक स्तर को बदल दिया।

- इसने कृषि को उद्योग का रूप दिया जिससे अनेक क्षेत्रों को विकास के लिए आधार प्राप्त हुआ।

हरित क्रांति की हानियाँ-

- हरित क्रांति से किसान की उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ गई।

- अधिक जल आवश्यकता के कारण प्राकृतिक जल संपदा का कृत्रिम तरीकों से दोहन किया गया है।

- इससे पीड़कनाशकों पर निर्भरता बढ़ गई।

- उर्वरकों, पीड़कनाशकों के अधिक उपयोग ने मानव तथा पशु के स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित किया है।

![]()

प्रश्न 27.

भंडारण के दौरान अजैविक कारकों से खाद्यान्नों को किस प्रकार क्षति पहंचती है ?

उत्तर-

खाद्यान्नों का भंडारण करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि दाने में नमी की मात्रा 14% से अधिक न हो। नमी की अधिक मात्रा से खाद्यान्नों का आकार बढ़ जाता है। जिसमें इनमें रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों की दर बढ़ जाती है जो उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों एवं एंजाइमों की अभिक्रियाओं द्वारा होती है। नमी की मात्रा में वृद्धि से कीटों, जीवाणुओं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की संख्या तथा उनकी सक्रियता की दर भी तीव्र गति से बढ़ती है। इन्हीं कीटों के श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा खाद्यान्नों का ताप बढ़ा देती है।

नमी की अधिक मात्रा तथा उच्च ताप से फफूंदी की दर बढ़ जाती है। खाद्यान्नों में नमी की मात्रा 14% से बढ़कर 18% हो जाती है। इन नमतापन या आर्द्र अन्नतापन से बीजों के आगामी अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है तथा खाद्यान्नों के गुण भी कम हो जाते हैं।

प्रश्न 28.

उन प्रमुख कीटों के नाम लिखो जो भंडारित खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह भी लिखिए कि वे कैसे नुकसान पहुँचाते हैं ?

उत्तर-

खाद्य पदार्थ कीट, कृमि तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब हो जाते हैं । इन जीवों के द्वारा हुए आक्रमण को ग्रसन (infestation) कहते हैं। इनका आकार अत्यंत छोटा होता है। इनमें घुन, ग्रेनबोरर, रेडफ्लोर बीटल, एलमोंड, मोथ-सी, टोथैड बीटल आदि प्रमुख हैं। यह खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं तथा उनको जालों, ककून तथा मृत शरीर द्वारा दूषित करते हैं।

प्रश्न 29.

भविष्य में खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं ? ।

उत्तर-

भविष्य में खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति की एक ही विधि है कि हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं। इसके लिए हमें फसल चक्र, बहु-फसलीय खेती, मिश्रित खेती, फसलों तथा जंतुओं की उच्च उपजी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। हमें पीड़कनाशकों, कीटनाशकों तथा कवकनाशकों आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमें अधिक उपज लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।

प्रश्न 30.

अंतर्फसली की परिभाषा लिखिए।

उत्तर-

अंतर्फसली (Inter Cropping) – किन्हीं दो फसलों को निश्चित ढंग से पंक्तियों में उगाने की विधि को अंतर्फसली कहते हैं। इनका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना तथा समय की बचत करना है।

प्रश्न 31.

फसल चक्र क्यों अपनाना चाहिए ?

उत्तर-

फसल चक्र – एक ही खेत में प्रतिवर्ष अनाज तथा फलीदार पौधों को अदल-बदल कर एक के बाद एक फसल को उगाने की विधि को फसल चक्र कहते हैं । हमें फसल चक्र को निम्नलिखित कारणों से अपनाना चाहिए-

- खेत में एक ही फसल बार-बार उगाने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। इसे बनाए रखने के लिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए।

- फसल चक्र से उत्पादन बढ़ जाता है।

- फसल चक्र पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करता है।

![]()

प्रश्न 32.

मिश्रित फसली किसे कहते हैं ? मिश्रित फसली के क्या लाभ हैं ?

उत्तर-

मिश्रित फसली (Mixed Cropping) – एक ही खेत में एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की विधि को मिश्रित फसली कहते हैं। मिश्रित फसली के लाभ-

- इसमें किसान के समय तथा परिश्रम की बचत होती है।

- इसमें उत्पादन व्यय कम होता है क्योंकि एक ही फसल को उर्वरक, पानी आदि देने पर सभी फसलों को मिल जाता है।

- फसलों के भिन्न-भिन्न समय पर पकने के कारण किसान अपना कार्य स्वयं कर लेता है।

- फसलों की जड़ें मिट्टी को ऊपर तक बांधकर रखती हैं जिससे भूमि अपरदन नहीं होता।

- भूमि में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का ठीक ढंग से उपयोग होता है।

- सीमित भूमि से अधिक आय होती है।

प्रश्न 33.

मिश्रित फसली के उद्देश्य बताइए।

उत्तर-

मिश्रित फसली के उददेश्य-मिश्रित फसली के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- फसल के नष्ट होने की अवस्था में जोखिम को कम करना।

- फसल पर आने वाले व्यय को कम करना।

- किसान तथा उसके परिवार को संतुलित आहार देना।

प्रश्न 34.

अंतर्फसली क्या है ? यह मिश्रित फसली से किस प्रकार भिन्न है ?

उत्तर-

अंतर्फसली (Inter Cropping) – एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक विशेष पंक्ति पैटर्न में उगाने की विधि को अंतर्फसली कहते हैं।

अंतर्फसली तथा मिश्रित फसली में अंतर

| अंतर्फसली (Inter Cropping) | मिश्रित फसली (Mixed Cropping) |

| (1) यह खेत की उत्पादकता में वृद्धि करती है। | (1) यह खेत में फसल की हानि को कम करती है। |

| (2) इसमें पीड़कनाशियों का प्रयोग आसान है। | (2) इसमें पीड़कनाशियों का प्रयोग कठिन होता है। |

| (3) इसमें पंक्तियां निश्चित क्रम में होती हैं। | (3) इसमें पंक्तियां निश्चित क्रम में नहीं होती। |

| (4) इसमें बीजों को बोने से पहले नहीं मिलाया जाता। | (4) इसमें बीजों को बोने से पहले मिलाया जाता है। |

| (5) फसल की कटाई तथा थैशिंग आसानी से हो जाती है। | (5) फसल की कटाई तथा थैशिंग कठिन होती है। |

| (6) फसल उत्पाद अलग-अलग एकत्रित किए जाते हैं। | (6) फसल के उत्पाद मिश्रण के रूप में प्राप्त होते |

| (7) उर्वरकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग होता है। | (7) उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। |

प्रश्न 35.

कुछ मुख्य मिश्रित फसली क्रियाओं के उदाहरण लिखिए।

उत्तर-

कुछ मुख्य मिश्रित फसली क्रियाएं निम्नलिखित अनुसार हैं-

- गेहूँ + सरसों

- मक्का + उड़द

- अरहर + मूंगबीन

- मूंगफली + सूर्यमुखी

- ज्वार + अरहर

- गेहूँ + चना

- जौ + चना

- सोयाबीन + अरहर।

प्रश्न 36.

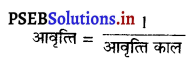

संकरण के लाभ बताओ।

उत्तर-

संकरण के लाभ-

- ये पौधे पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं।

- ये छोटे होते हैं। इसलिए इन पर तेज़ हवाओं का कोई प्रभाव नहीं होता।

- इन पौधों में वांछित लक्षण पाए जाते हैं।

- इन पौधों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है अर्थात् ये अच्छी उपज देते हैं।

![]()

प्रश्न 37.

उच्च उपजी किस्मों की तीन हानियां बताओ।

उत्तर-

उच्च उपजी किस्मों की हानियां-

- ये बहुत कम मात्रा में चारा देती हैं।

- इन्हें जल्दी-जल्दी खरपतवारनाशकों तथा पीड़कनाशकों की आवश्यकता होती है।

- इससे मिलने वाले पदार्थ उच्च प्रकार के होते हैं।

प्रश्न 38.

कुक्कट की नई किस्में क्यों विकसित की जाती हैं ?

उत्तर-

निम्नलिखित गुणों के कारण कुक्कट की नई किस्में विकसित की जाती हैं-

- चूजों की संख्या और गुणवता।

- छोटे कद के ब्रोलर माता-पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु।

- गर्मी अनुकूलन क्षमता उच्च तापमान को सहने की क्षमता।

- देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता।

- अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते, रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें।

प्रश्न 39.

किन्हीं दो भारतीय नस्लों के नाम लिखिए-

(i) गाय तथा

(ii) भैंस।

उत्तर-

गाय की भारतीय नस्लें – रैड सिंधी, गिर, साहीवाल।

भैंस की भारतीय नस्लें – मुर्रा, मेहसाना, सूरती।

प्रश्न 40.

विदेशज नस्ल की दो गायों के नाम लिखिए।

उत्तर-

- इंग्लैंड की जर्सी

- स्विट्जरलैंड की ब्राऊन स्विस।

प्रश्न 41.

गाय की उन्नत संकर नस्लों के नाम लिखो।

उत्तर-

- करण स्विस

- करण फ्राइज

- फ्रीशियन साहीवाल।

प्रश्न 42.

गाय, मुर्गी तथा मछलियों के दो-दो संक्रामक रोगों के नाम लिखिए।

उत्तर-

| जंतु | संक्रामक रोग |

| (i) गाय | (i) एंथैक्स तथा (ii) मुँह और खुर के रोग। |

| (ii) पोल्ट्री (मुर्गी) | (i) फाउल पॉक्स, (ii) एस्परजीलोसिस। |

| (iii) मछली | (i) वायरल हिर्मोहिजीक सेप्टीसेमिया (ii) संचारी पैंक्रियाटिक नेरकोसिस |

![]()

प्रश्न 43.

पशुओं में संकरण किस प्रकार उपयोगी है ?

उत्तर-

- इनसे पशुओं में दूध देने की मात्रा में वृद्धि होती है।

- इनसे पशुओं के दूध देने के काल में वृद्धि होती है।

- क्रास संकरण से उत्पन्न होने वाले पशु अधिक चुस्त तथा फुर्तीले होते हैं।

प्रश्न 44.

दो प्रकार की भारतीय मछलियों के नाम लिखिए।

उत्तर-

- समुद्री मछली – प्रोस्फेट तथा जालमन।

- मृदु जल मछली – रोहू तथा कतला।

प्रश्न 45.

मछलियों के अतिरिक्त अन्य समुद्री खाद्य के नाम लिखिए।

उत्तर-

लोबस्टर, केंकड़े, थ्रिरपस, आयस्टर तथा झींगा मछली कुछ मुख्य समुद्रीय भोजन हैं।

प्रश्न 46.

जानवरों में होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु कुछ उपाय बताइए।

उत्तर-

जानवरों में होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु उपाय-

- पशुओं को अच्छे, स्वच्छ तथा वायुवीय स्थान पर रखना चाहिए।

- पोषक भोजन तथा स्वच्छ जल देना चाहिए।

- पशुओं को नियमित रूप से नहलाना चाहिए।

- पशुओं का नियमित रूप से टीकाकरण करना चाहिए।

- पशुओं के आश्रय पर कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए।

प्रश्न 47.

किन उपायों द्वारा देश में जंतु स्त्रोत से प्राप्त खाद्य उत्पाद को बढ़ाया जा सकता है ?

उत्तर-

देश में जंतु स्रोत से प्राप्त खाद्य उत्पादों को निम्नलिखित उपायों द्वारा बढ़ाया जा सकता है-

- पशुओं को हवादार, सुरक्षित तथा साफ़-सुथरे आश्रय स्थलों में रखना चाहिए।

- पशुओं को अच्छा तथा संतुलित आहार देना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व ठीक अनुपात में हों।

- पशुओं में संकरण, वीर्य सेचन, भ्रूण स्थानांतरण आदि की विधियों को अपनाना चाहिए ताकि इनमें मिलने वाली दूध की मात्रा अधिक हो।

- पशुओं को नियमित रूप से नहलाना चाहिए तथा टीकाकरण करना चाहिए।

- पशुओं के मल-मूत्र का ठीक प्रकार से विसर्जन करना चाहिए।

प्रश्न 48.

पशु-पालन किसे कहते हैं ?

उत्तर-

पशु-पालन – पशुओं के पालन-पोषण की विभिन्न पद्धतियां मिल जुलकर पशु-पालन कहलाती हैं। खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने वाले जंतुओं को पालने के लिए अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। इन पद्धतियों में मुख्य रूप से खाना-पिलाना (feeding), पालन-पोषण तथा प्रजनन आता है। विभिन्न विधियों द्वारा पालतू जानवरों की उपयोगिता बढ़ाई जाती है। पशु-पालन में मुख्य रूप से दूध देने वाले, मांस, मछली, अंडे देने वाले, घर या खेतों में कार्य करने वाले जानवर आते हैं । जंतु स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए इनके भोजन की व्यवस्था, आवास तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था करना आदि पशु-पालन की पद्धतियां हैं।

![]()

प्रश्न 49.

कार्योपयोगी पशु किन्हें कहते हैं ? किन्हीं दो के नाम बताइए।

उत्तर-

कार्योपयोगी पशु – जिन पशुओं का उपयोग सवारी, भार ढोने तथा खेतों की प्रक्रियाओं को करने के लिए किया जाता है उन्हें कार्योपयोगी पशु कहते हैं जैसे-घोड़ा, बैल, ऊंट, खच्चर, कुत्ता आदि मुख्य कार्योपयोगी पशु हैं । बैल खेतों में हल जोतने के काम आता है। घोड़े, बैल, ऊंट का उपयोग लोगों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने के लिए किया जाता है। गधा तथा खच्चर भार ढोने के काम आते हैं। कुत्ता हमारे घरों तथा खेतों की रखवाली करता है।

प्रश्न 50.

रुक्षांश किसे कहते हैं ? पशु इसे कैसे प्राप्त करते हैं ?

उत्तर-

रुक्षांश (Roughage) – पशुओं के आहार में उपस्थित रेशायुक्त खुरदरी तथा कम पोषण वाली घास-फूस को रुक्षांश कहते हैं। पशु इन्हें सूखे भूसे, घास आदि के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। घास, हरा चारा तथा रेशायुक्त पदार्थों में भी रुक्षांश प्राप्त होते हैं। एक गाय को औसतन 15-20 किलो हरा चारा तथा सूखी घास देने से रुक्षांश की मात्रा उपलब्ध हो जाती है।

प्रश्न 51.

दुग्धधारी पशुओं में आहार उनके उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित करता है ?

उत्तर-

पशुओं के आहार की आवश्यकता उनकी आंतरिक संरचनाओं तथा प्रथम अमाशय की कार्य क्षमता के आधार पर की जाती है। किसी पशु का दुग्ध उत्पादन मुख्यतः उसको दिए गए आहार के गुणों पर निर्भर करता है। अपुष्ट अथवा अल्पपुष्ट पशु आहार पशुओं में कम दूध के कारण होते हैं। हमारे देश में पशुओं द्वारा कम मात्रा में दूध देने का कारण यही है कि उन्हें आहार उचित मात्रा में प्राप्त नहीं होता। एक दूध देने वाली गाय को प्रतिदिन 15-20 किलोग्राम हरा चारा, सूखी घास तथा लगभग 4-5 किलोग्राम दाना आदि आवश्यक होता है। इसके साथ-साथ 32 लिटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है यदि उन्हें रूक्ष-अंश के अतिरिक्त कुछ सांद्र पदार्थ जैसे बिनौले, तिलहन, खल तथा कुछ अन्न-चना, बाजरा आदि प्रतिदिन दिया जाए। इन सांद्र पदार्थों में एकसे-अधिक पोषक तत्व होते हैं जिनसे दुग्ध उत्पादन बढ़ता है तथा उसका गुण भी बढ़ता है। अच्छी नस्ल के पशुओं को अच्छा आहार देकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

प्रश्न 52.

पशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ?

उत्तर-

- भरण – पशुओं का भोजन उनकी आंतरिक संरचनाओं तथा प्रथम अमाशय की कार्यक्षमता तथा उनके आहार एवं चारे के पोषण संबंधी गुणों के आधार पर करना चाहिए।

- आवास – पशु आवास व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त प्रकाश, हवा तथा जल उपलब्ध हो तथा सफ़ाई का विशेष प्रबंध हो।

- रोगों से बचाव – पशुओं पर परजीवियों या रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं से रोग उत्पन्न हो जाते हैं विशेषकर जीवाणु, विषाणु तथा फफूंद। पशुओं को इनसे बचाने के लिए टीके लगाए जाने चाहिएं।

प्रश्न 53.

उन विदेशी मुर्गियों के नाम लिखो जिनका भारतीय नस्लों के साथ संकरण किया गया है। भारतीय मुर्गियों की दो नस्लों के नाम लिखो।

उत्तर-

भारतीय या देशी मुर्गियों की दो नस्लें असील तथा बसारा हैं जो छोटी, कम अंडे देने वाली परंतु पुष्ट होने के साथ-साथ रोगों से लड़ने की भी क्षमता रखती हैं। इनका संकरण विदेशी नई नस्लों व्हाइट लैंगहार्न तथा रोडेआलैंड रैड (उच्च उत्पादन वाली) के साथ किया गया है। इस प्रकार प्राप्त नस्ल में दोनों वांछनीय गुण होते हैं।

प्रश्न 54.

कुक्कुट आहार के रूप में प्रयोग होने वाले खादयान्नों के नाम लिखिए।

उत्तर-

कुक्कुट आहार के रूप में मुख्यतः पिसा हुआ अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, चावल की भूसी तथा मूंगफली की खल होते हैं।

प्रश्न 55.

पशु संकरण के लिए किन-किन विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए ?

उत्तर-

पशु-प्रजनन या पशु संकरण के लिए हमें नर तथा मादा पशुओं की अग्रलिखित विशेषताओं या लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए-

- संकरण से पहले नस्लों का अध्ययन करना चाहिए।

- वांछित गुणों का अध्ययन किया जाए।

- दुग्ध स्रावण अवधि, प्रजनन अवधि, पोषण संबंधी आवश्यकताएँ जाननी चाहिएं।

- जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता तथा उत्पादन का ज्ञान होना चाहिए।

- संकरण कराए जाने वाले पशुओं का संभोग मंदकाल (heat period) जानना आवश्यक है।

- स्वस्थ एवं पुष्ट जीवों का ही चयन संकरण के लिए किया जाए।

- संचित वीर्य की जाँच के बाद ही संकरण कराया जाना चाहिए।

प्रश्न 56.

उत्पादन में वृद्धि हेतु पशु प्रजनन में क्या सुधार आवश्यक हैं ?

उत्तर-

- पशुओं का चयनात्मक प्रजनन जिनमें आवश्यक वांछनीय लक्षण हो।

- दो विभिन्न नस्लों के संकरण से ऐसी नस्ल तैयार करना जिसमें दोनों नस्लों के गुण विद्यमान हों।

- पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए विकसित पशुपालन पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए।

![]()

प्रश्न 57.

ऑपरेशन फ्लड तथा सिल्वर रिवोल्यूशन कार्यक्रम किस प्रयोजनाओं से संबंध रखते हैं ? उनका उद्देश्य क्या है ?

उत्तर-

ऑपरेशन फ्लड (Operation flood) तथा सिल्वर रिवोल्यूशन (Silver revolution) कार्यक्रम दूध तथा अंडों के उत्पादन से संबंध रखते हैं। इन योजनाओं द्वारा दूध तथा अंडों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाना, इनका उद्देश्य है।

प्रश्न 58.

मछली किस प्रकार खाद्य पदार्थ के रूप में ठीक समझी जाती है ? .

उत्तर-

मछली तथा समुद्र से प्राप्त अन्य पदार्थ प्रोटीन युक्त होते हैं। इनमें वसा, तेल, आयोडीन आदि पोषक पदार्थ होते हैं। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में आठवां नंबर है। हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में मत्स्य भंडार के 45% भाग का दोहन होता है। आजकल मत्स्य पालन भी एक व्यवसाय बन चुका है।

प्रश्न 59.

खारे जल तथा मीठे जल की मछलियों की दो किस्मों के नाम बताइए।

उत्तर-

खारे जल (समुद्र) की मछलियाँ – हिल्सा, केटलफिश, रिब्बनफिश।

मीठे जल (तालाब, झील) की मछलियाँ – कतला, रोहू, टीरीका आदि।

प्रश्न 60.

मिश्रित मछली संवर्धन में निहित समस्याओं को लिखिए।

उत्तर-

मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें से अनेक मछलियां केवल गर्म ऋतु में ही जनन करती हैं। यदि मत्स्य डिंभ देशी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य वे स्पीशीज के साथ मिलाए जा सकते हैं। इस मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंभ नहीं मिल पाते। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं जिससे तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग से किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंभ प्राप्त रहेंगे।

प्रश्न 61.

मछली संवर्धन की उपयोगिता लिखिए।

उत्तर-

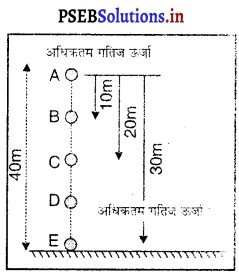

मछली संवर्धन धान की फसल के साथ किया जा सकता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। इस तंत्र में देशी तथा विदेशी प्रकार की मछलियों का उपयोग किया जाता है। ऐसे तंत्रों में एक अकेले तालाब में 5 अथवा 6 मछली की स्पीशीज का उपयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों का चयन किया जाता है जिसमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो तथा उनके आहार की आदत अलग-अलग हो। इससे तालाब के हर भाग में स्थित प्राप्त आहार का उपयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली पानी की सतह से अपना भोजन लेती है। रोहु मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं। ग्रास कार्प खर-पतवार खाती हैं। इस प्रकार ये सभी मछलियां साथ-साथ रहते हुए भी स्पर्धा के अपना-अपना आहार लेती हैं। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है।

![]()

प्रश्न 62.

हमारे देश में मछली उत्पादन की कौन-कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं ? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

हमारे देश में मछली उत्पादन की प्रमुख रूप से दो विधियाँ हैं-

(I) प्राकृतिक स्त्रोत – मछलियों को समुद्री जल तथा ताज़ा जल (अलवणीय जल) से पकड़ा जाता है। हमारे देश का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किमी० समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र के मछलियों के बड़े समूह का पता लगा कर मछलियों का उत्पादन बढ़ाया गया है। इस तरीके से पॉमफ्रेट, मैकर्ल, टुना, सारडाइन, बांबेडक आदि मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं।

(II) मछली संवर्धन – समुद्री जल में आर्थिक महत्त्व वाली कुछ जातियों का संवर्धन किया जाता है। इसे मेरी कल्चर कहते हैं। इस विधि से जिन प्रजातियों को पकड़ा जाता है, वे हैं-मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट (पंखयुक्त मछलियाँ), कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा (Prawn), मस्सल, ऑएस्टर आदि। ऑएस्टर के संवर्धन से मोतियों को भी प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न 63.

अंत:स्थली मात्स्यकी क्या है ?

उत्तर-

नदी मुख (एस्चुरी) तथा लैगून महत्त्वपूर्ण मत्स्य-भंडार हैं। जहाँ समुद्री जल और ताजा जल मिलते हैं, वहाँ मछलियों को प्राप्त किया जाता है, लेकिन ऐसे अंत:स्थली स्रोतों पर मछली उत्पादन अधिक नहीं होता।

प्रश्न 64.

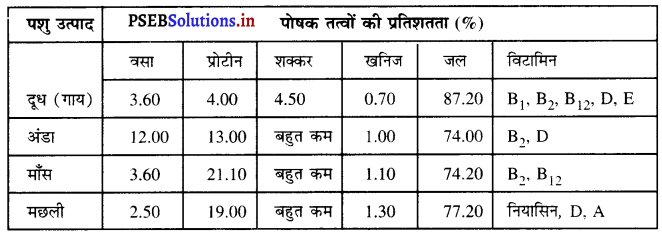

पशु उत्पादों का पोषक में तत्वों (प्रतिशत मात्रा में) सारणी बद्ध कीजिए।

उत्तर-

प्रश्न 65.

शहद क्या है ? शहद की शुद्धता की जांच किस प्रकार की जा सकती है ?

उत्तर-

शहद एक गाढ़ा, मीठा तरल पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा अपने छत्तों में इकट्ठा किया जाता है। शहद के मुख्य संघटक जल, शर्करा (चीनी), खनिज तथा पराग कण हैं।

शुद्ध शहद की जांच-

- एक कांच के गिलास को ऊपर तक पानी में भरकर इसमें शहद की बूंदे मिलाने पर शुद्ध शहद पानी में एक पतली तार बनाएगा जबकि मिलावटी शहद पानी में घुल जाएगा।

- सूक्ष्मदर्शी से देखने पर शुद्ध शहद में अनेक प्रकिण्व या एंजाइम दिखाई देते हैं, अशुद्ध में नहीं।

प्रश्न 66.

शहद के मुख्य गुण तथा उपयोग बताओ।

उत्तर-

शहद के मुख्य गुण-शहद स्वाद में मीठा तथा पानी में घुलनशील होता है। यदि शहद को खुला रखा जाए तो यह वायुमंडल की नमी सोख लेता है तथा इसका किण्वन हो जाता है।

उपयोग–यह सहज ही पाचक और एंटीसेप्टिक होता है। इसलिए अनेक प्रकार की औषधियों में प्रयोग होता है।

![]()

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

भोजन की आवश्यकता किनको होती है ?

उत्तर-

सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 2.

भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है ?

उत्तर-

प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण।

प्रश्न 3.

मानव के भोजन के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं ?

उत्तर-

पौधे और जंतु।

प्रश्न 4.

अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कहां से प्राप्त होते हैं ?

उत्तर-

कृषि तथा पशुपालन से।

प्रश्न 5.

हमारे देश को प्रति वर्ष कितने उत्पादन की आवश्यकता होती है ?

उत्तर-

लगभग एक चौथाई बिलियन टन की।

प्रश्न 6.

हमने किस क्रांति से फसल उत्पादन में वृद्धि की है ?

उत्तर-

हरित क्रांति से।

![]()

प्रश्न 7.

दूध का उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया गया है ?

उत्तर-

श्वेत क्रांति से।

प्रश्न 8.

क्रांतियों के कारण हमारे प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने का खतरा क्यों बढ़ गया है ?

उत्तर-

प्राकृतिक संपदा की हानि के कारण।

प्रश्न 9.

कृषि और पशु पालन के लिए किन प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है ?

उत्तर-

संपूषणीय प्रणालियों की।

प्रश्न 10.

कार्बोहाइड्रेट किन-किन फसलों से प्राप्त होता है ?

उत्तर-

गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार ।

प्रश्न 11.

प्रोटीन किन-किन फसलों से प्राप्त होती है ?

उत्तर-

चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर।

प्रश्न 12.

तेल देने वाले बीजों के नाम लिखिए।

उत्तर-

सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी।

![]()

प्रश्न 13.

चारा देने वाली फसलों के नाम लिखिए।

उत्तर-

बरसीम, जई।

प्रश्न 14.

फसलों की उचित वृद्धि के लिए किन-किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है ?

उत्तर-

जलवायवीय परिस्थितियां, तापमान तथा दीप्तिकाल ।

प्रश्न 15.

दीप्तिकाल का संबंध किस से है ?

उत्तर-

सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित है।

प्रश्न 16.

पौधों में पुष्पन और वृद्धि किस पर निर्भर करती है ?

उत्तर-

सूर्य प्रकाश पर।

प्रश्न 17.

पौधे किस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं ?

उत्तर-

प्रकाश संश्लेषण।

प्रश्न 18.

वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें किस नाम से जानी जाती हैं ?

उत्तर-

खरीफ की फसलें।

![]()

प्रश्न 19.

खरीफ फसलों का समय क्या है ?

उत्तर-

जून मास से आरंभ होकर अक्तूबर मास तक।

प्रश्न 20.

शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें किस नाम से जानी जाती हैं ?

उत्तर-

रबी की फसलें।

प्रश्न 21.

रबी की फसलों का समय क्या है ?

उत्तर-

नवंबर से अप्रैल तक।

प्रश्न 22.

खरीफ फसलों के उदाहरण दीजिए।

उत्तर-

धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास, मूंग तथा उड़द।

प्रश्न 23.

रबी फसलों के उदाहरण दीजिए।

उत्तर-

गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी।

प्रश्न 24.

भारत में 1960 से 2004 तक कृषि भूमि तथा अन्न की पैदावार में कितनी वृद्धि हुई है ?

उत्तर-

25% कृषि भूमि में तथा अन्न की चार गुणा पैदावार में वृद्धि हुई है।

![]()

प्रश्न 25.

कृषि प्रणालियों को किन तीन चरणों में बांटा जाता है ?

उत्तर-

- बीज का चुनना,

- फसल की देखभाल,

- सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना।

प्रश्न 26.

संकरण किन-किन में हो सकता है ?

उत्तर-

अंतराकिस्मीय (विभिन्न किस्मों में), अंतरास्पीशीज (एक ही जीनस की दो विभिन्न स्पीशीज में) अथवा अंतरावंशीय (विभिन्न जेनरा में)।

प्रश्न 27.

उच्च उत्पादन क्या है ?

उत्तर-

प्रति एकड़ फसल का उत्पादन बढ़ाना ।

प्रश्न 28.

व्यापक अनुकूलता क्या है ?

उत्तर-

एक ही किस्म की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाना व्यापक अनुकूलता है।

प्रश्न 29.

उत्पादन प्रणालियां किन तीन प्रकारों की होती हैं ?

उत्तर-

खर्च रहित उत्पादन, कम खर्च उत्पादन तथा अधिक खर्च उत्पादन प्रणालियां ।

प्रश्न 30.

पौधे अपने पोषण के लिए पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हैं ?

उत्तर-

पौधे हवा से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी से हाइड्रोजन तथा मिट्टी से 13 पोषक प्राप्त करते हैं।

![]()

प्रश्न 31.

पौधों को कितने वृहत् पोषकों की आवश्यकता होती है ?

उत्तर-

छः पोषक तत्वों की।

प्रश्न 32.

पौधों को कितने सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता होती है ?

उत्तर-

7 पोषक तत्वों की।

प्रश्न 33.

खाद में किसकी अधिकता होती है ?

उत्तर-

कार्बनिक पदार्थों की।

प्रश्न 34.

खाद को किससे तैयार किया जाता है ?

उत्तर-

खाद को जंतु के अपशिष्ट तथा पौधे के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है।

प्रश्न 35.

खाद का चिकनी मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर-

चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा में पानी को निकालने में सहायता मिलती है जिससे पानी एकत्रित नहीं होता।

प्रश्न 36.

कंपोस्ट को किस प्रकार बनाते हैं ?

उत्तर-

कंपोस्ट को कृषि अपशिष्ट, जंतु अपशिष्ट, घरेलू कचरे, खरपतवार आदि को गड्ढों में अपघटित करके बनाते हैं।

![]()

प्रश्न 37.

वर्मीकंपोस्ट क्या है ?

उत्तर-

केचुएं के उपयोग से तैयार कंपोस्ट को वर्मीकंपोस्ट कहते हैं। इससे अपशिष्ट पदार्थों का शीघ्र निस्तीकरण हो जाता है।

प्रश्न 38.

हरी खाद क्या है ?

उत्तर-

फसल उगाने से पहले पटसन, मूंग, ज्वार आदि को उगा कर उन्हें हल की सहायता से मिट्टी में मिला देने से हरे पौधे हरी खाद में बदल जाते हैं।

प्रश्न 39.

हरी खाद में कौन-से दो तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं ?

उत्तर-

नाइट्रोजन और फॉस्फोरस।

प्रश्न 40.

सूखा किस कारण होता है ?

उत्तर-

पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण।

प्रश्न 41.

सिंचाई के लिए चार जल स्रोतों के नाम लिखिए।

उत्तर-

कुएं, नहरें, नदियां, तालाब।

प्रश्न 42.

कुएं किस-किस प्रकार के होते हैं ?

उत्तर-

खुदे हुए कुएं, ट्यूबवैल।

![]()

प्रश्न 43.

नदी लिफ्ट पंप क्या है ?

उत्तर-

नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकालना ‘नदी लिफ्ट पंप’ कहलाता है।

प्रश्न 44.

मिश्रित फसल क्या है ?

उत्तर-

मिश्रित फसल दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ खेतों में उगाना है।

प्रश्न 45.

मिश्रित फसल के दो उदाहरण लिखिए।

उत्तर-

- गेहूँ + सरसों,

- मूंगफली + सूर्यमूखी।

प्रश्न 46.

अंतरा फसलीकरण क्या है ?

उत्तर-

अंतरा फसलीकरण दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना है जिसमें कुछ पंक्तियां में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाना है।

प्रश्न 47.

अंतरा फसलीकरण के दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर-

- सोयाबीन + मक्का,

- बाजरा + लोबिया।

प्रश्न 48.

फसलों को कौन-कौन हानि पहुंचाते हैं ?

उत्तर-

खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोग।

![]()

प्रश्न 49.

खरपतवार के उदाहरण दीजिए।

उत्तर-

गोखरू (जैंथियम), गाजर घास (पारथेनियम), मोथा (साइटेनस रोटेंडस)।

प्रश्न 50.

खरपतवार किसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं ?

उत्तर-

भोजन, स्थान तथा प्रवास के लिए।

प्रश्न 51.

खरपतवार के कारण फसलों की अच्छी पैदावार क्यों नहीं होती ?

उत्तर-

खरपतवार अपनी वृद्धि के लिए मिट्टी से पोषक तत्व ले लेते हैं।

प्रश्न 52.

कीटनाशक पौधों पर कहां-कहां आक्रमण करते हैं ?

उत्तर-

ये पौधों के मूल, तने, पत्तियों पर आक्रमण करते हैं तथा उनके विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। वे तने और फलों में छिद्र कर देते हैं।

प्रश्न 53.

पौधों में रोग किन कारकों से होते हैं ?

उत्तर-

बैक्टीरिया, कवक और वायरस से।

प्रश्न 54.

खरपतवारों को किस प्रकार नष्ट किया जाता है ?

उत्तर-

खरपतवारनाशियों तथा यांत्रिकी विधि से।

![]()

प्रश्न 55.

पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए निरोधक विधियां कौन-कौन सी हैं ?

उत्तर-

प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्मकाल में हल से जुताई।

प्रश्न 56.

पीड़कों को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है ?

उत्तर-

गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है।।

प्रश्न 57.

कौन-से जैविक कारक कृषि उत्पाद के भंडारण में हानि पहुंचाते हैं ?

उत्तर-

कीट, कुंतक, कवक, चिंचडी तथा जीवाण।

प्रश्न 58.

कौन-से अजैविक कारक कृषि उत्पाद के भंडारण को हानि पहुंचाते हैं ?

उत्तर-

नमी और ताप।

प्रश्न 59.

हानिकारक कारक अनाज को क्या हानि पहुंचाते हैं ?

उत्तर-

अनाज की गुणवत्ता खराब करते हैं, वजन कम कर देते हैं, अंकुरण करने की क्षमता कम करते हैं तथा बदरंग करते हैं।

प्रश्न 60.

भंडारण से पहले उत्पाद को क्या करना चाहिए ?

उत्तर-

पहले सूर्य की धूप में और फिर छाया में सुखाना तथा धूमन का प्रयोग।

![]()

प्रश्न 61.

पशुपालन किसे कहते हैं ?

उत्तर-

पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं।

प्रश्न 62.

पशुपालन के अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं ?

उत्तर-

भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना।

प्रश्न 63.

पशुपालन के उद्देश्य लिखिए।

उत्तर-

खाद्य (दूध, अंडे, माँस) प्राप्त करना तथा कृषि कार्य (हल चलाना, सिंचाई तथा माल ढोना)।

प्रश्न 64.

पालतु पशुओं की प्रमुख कौन-सी स्पीशीज़ हैं ?

उत्तर-

गाय और भैंस।

प्रश्न 65.

दुधारू पशु किसे कहते हैं ?

उत्तर-

दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं।

प्रश्न 66.

ड्राफ्ट पशु किसे कहते हैं ?

उत्तर-

बोझा ढोने वाले पशुओं को ड्राफ्ट पशु कहते हैं।

![]()

प्रश्न 67.

लंबे समय तक दुग्ध स्रावण काल के लिए विदेशी नस्लें कौन-सी हैं ?

उत्तर-

जर्सी, ब्राउन, स्विस।

प्रश्न 68.

किन देसी नस्लों में रोगों के लिए प्रतिरोधिकता अधिक है ?

उत्तर-

रेडसिंधी, साहीवाल।

प्रश्न 69.

पशुओं के आवास का फर्श कैसा होना चाहिए ?

उत्तर-

ढलवां, साफ और सखा।

प्रश्न 70.

पशु आहार किन दो प्रकार के होते हैं ?

उत्तर-

मोटा चारा (रुक्षांश) तथा सांद्र (कम रेशे वाला)।

प्रश्न 71.

‘ओं ने अमाशय तथा आंत में कौन-से कृमि हो जाते हैं ?

उत्तर-

संतः परजाची।

प्रश्न 72.

पशुओं के यकृत को कौन परजीवी प्रभावित करते हैं ?

उत्तर-

पर्ण कमि (फलक वर्म)।

![]()

प्रश्न 73.

कुक्कट पालन में किन मुर्गियों को पाला जाता है ?

उत्तर-

अंडों के लिए लेअर तथा माँस के लिए ब्रोलर।

प्रश्न 74.

नई किस्मों के लिए किन कुक्कटों का संकरण कराया जाता है ?

उत्तर-

देशी एसिल तथा विदेशी लेगहार्न नस्लों का।

प्रश्न 75.

ब्रौलर का आहार किससे परिपूर्ण होता है ?

उत्तर-

प्रोटीन तथा वसा से।

प्रश्न 76.

मुर्गियों में किस कारण कई तरह के रोग हो जाते हैं ?

उत्तर-

जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषण हीनता के कारण।

प्रश्न 77.

मछलियां किन दो तरीकों से प्राप्त की जाती हैं ?

उत्तर-

- प्राकृतिक स्रोत से (मछली पकड़ना),

- मछली संवर्धन।

प्रश्न 78.

भारत का समुद्री संसाधन क्षेत्र कितना है ?

उत्तर-

यह 7500 कि० मी० समुद्री तट तथा इसके बाद समुद्र की गहराई तक।

![]()

प्रश्न 79.

सर्वाधिक प्रचलित पांच समुद्री मछलियों के नाम लिखिए।

उत्तर-

पॉमफेट, मैकर्ल, टूना, सारडाइन, कंबेडक।

प्रश्न 80.

मछलियों के बड़े समूह का पता किस प्रकार लगाया जाता है ?

उत्तर-

सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से।

प्रश्न 81.

समुद्री जल में संवर्धित मछलियों के नाम लिखिए।

उत्तर-

मुलेट, भेटकी, पर्लस्पॉट (पंख युक्त मछलियां)।

प्रश्न 82.

मोतियों की प्राप्ति के लिए किस का संवर्धन किया जाता है ?

उत्तर-

ऑएस्टर।

प्रश्न 83.

समुद्री संवर्धन (येरी कल्चर) क्या है ?

उत्तर-

समुद्री मछलियों का स्टॉक भविष्य में जब कम होगा तो मछली की मांग की पूर्ति संवर्धन से होगी। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन कहते हैं।

प्रश्न 84.

एस्चुरी क्या है ?

उत्तर-

ताजे पानी और समुद्री खारे पानी के मिश्रण को एस्चुरी कहते हैं।

![]()

प्रश्न 85.

किस फसल के साथ मछली संवर्धन किया जा सकता है ?

उत्तर-

धान की फसल के साथ। प्रश्न 86. तालाब के किस-किस भाग से कौन-कौन सी मछलियां अपना भोजन लेती हैं ?

उत्तर-

कटला पनी की सतह से, रोहु तालाब के मध्य से, मृगल और कॉयन कार्प तली से भोजन लेती हैं।

प्रश्न 87.

मधुमक्खी क्या बनाती है ?

उत्तर-

मधुमक्खी शहद और मोम तैयार करती है।

प्रश्न 88.

व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए किस देसी मक्खी का प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर-

ऐपिस संरना इंडिया (सामान्य भारतीय मक्खी), ऐपिस जोरसेटा (एक शैल मक्खी) तथा ऐपिस फ्लोरी (लिटिल मक्खी)।

प्रश्न 89.

किस मक्खी की सहायता से मधु उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ?

उत्तर-

इटेलियन मक्खी ऐपिस येलीफेरा।

प्रश्न 90.

मधु की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है ?

उत्तर-

मधुमक्खी को उपलब्ध फूलों पर।