Punjab State Board PSEB 12th Class Sociology Book Solutions Chapter 2 ग्रामीण समाज Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Sociology Chapter 2 ग्रामीण समाज

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न (TEXTUAL QUESTIONS)

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

ग्रामीण समाज दो वर्गों में विभाजित है-

(क) स्वामी एवं दास

(ख) शोषक वर्ग तथा शोषित वर्ग

(ग) उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग

(घ) पूँजीपति तथा मज़दूर।

उत्तर-

(ख) शोषक वर्ग तथा शोषित वर्ग।

प्रश्न 2.

अधिक अनाज पैदावार हेतु नई तकनीकों के परिचय में सहायक है।

(क) श्वेत क्रान्ति

(ख) नीली क्रान्ति

(ग) पीत क्रान्ति

(घ) हरित क्रान्ति।

उत्तर-

(घ) हरित क्रान्ति।

प्रश्न 3.

समूह में ही साथी का चुनाव कहलाता है

अथवा

समूह के अन्दर साथी के चुनाव को कहते हैं

(क) बहिर्विवाह

(ख) अन्तर्विवाह

(ग) समूह विवाह

(घ) एकल विवाह।

उत्तर-

(ख) अन्तर्विवाह।

प्रश्न 4.

जजमानी व्यवस्था किसके संबंध पर आधारित है ?

(क) जजमान

(ख) कामीन

(ग) जजमान तथा कामीन

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर-

(ग) जजमान तथा कामीन।

प्रश्न 5.

ग्रामीण समाज में ऋणग्रस्तता का कारण है

(क) विकास

(ख) गरीबी तथा घाटे वाली व्यवस्था

(ग) आत्मनिर्भरता

(घ) जीविका अर्थव्यवस्था।

उत्तर-

(ख) गरीबी तथा घाटे वाली व्यवस्था।

प्रश्न 6.

नवीन कृषि तकनीक ने किसानों को बना दिया है-

(क) बाज़ारोन्मुख

(ख) श्रमिक वर्ग

(ग) आत्मपर्याप्त

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर-

(क) बाज़ारोन्मुख।

B. रिक्त स्थान भरें-

1. ग्राम के मुखिया को …………… जाना जाता था।

2. ग्रामीण समाज आकार में …………. है।

3. …………. व्यवस्था कमीन के शोषण पर आधारित है।

4. ग्रामीण समाज में सामाजिक नियन्त्रण ………… प्रकृति में है।

5. ………. तथा ………… ग्रामीण समाज में सामाजिक अपेक्षा के उदाहरणों में प्रयोग किया जाता है।

उत्तर-

- ग्रामिणी

- छोटा

- जजमानी

- अनौपचारिक

- जाति पंचायत तथा ग्राम पंचायत।

C. सही/गलत पर निशान लगाएं-

1. ग्राम भारत की सामाजिक व राजनीतिक संगठन की इकाई है।

2. ग्रामीण ऋणग्रस्तता कमज़ोर वित्तीय ढाँचे की सूचक है।

3. कृषि में साधनों तथा खादों, कीटनाशकों, कृषि संयंत्रों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।

4. ग्रामों में पंचायतों की स्थापना से राजनीतिक जागृति में वृद्धि हुई है।

5. नई तकनीक अपनाने से कृषि रोज़गार के प्रोत्साहन को तीव्रता प्रदान की है।

उत्तर-

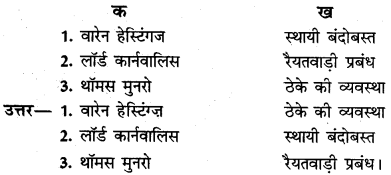

D. निम्नलिखित शब्दों का मिलान करें-

कॉलम ‘ए’ — कॉलम ‘बी’

प्रत्यक्ष सम्बन्ध — ऋणग्रस्तता

परिवार का मुखिया — उच्च पैदावार विविधता बीज

समूह के अन्दर विवाह — प्रगाढ़ सम्बन्ध

मुकद्दमेबाज़ी — कर्ता

गेहूँ, चावल व अन्य फसलें — अन्तर्विवाह।

उत्तर-

कॉलम ‘ए’ — कॉलम ‘बी’

प्रत्यक्ष सम्बन्ध — प्रगाढ़ सम्बन्ध

परिवार का मुखिया — कर्ता

समूह के अन्दर विवाह — अन्तर्विवाह।

मुकद्दमेबाज़ी — ऋणग्रस्तता

गेहूँ, चावल व अन्य फसलें — उच्च पैदावार विविधता बीज

II अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1. “वास्तविक भारत गाँवों में बसता है।” किसका कथन है ?

उत्तर-महात्मा गाँधी का।

प्रश्न 2. भारत में पूंजीवादी कृषि की वृद्धि में किस क्रान्ति ने सहायता प्रदान की?

उत्तर- हरित क्रान्ति ने।

प्रश्न 3. किस कमीशन ने ठीक कहा है कि, “भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में रहता है तथा ऋण में मर जाता है।”

उत्तर-रॉयल कमीशन (Royal Commission) ने।

प्रश्न 4. उच्च पैदावार विविधता उत्पादों के कृषि उत्पादन में कौन-सी क्रान्ति पैदा की है?

उत्तर-हरित क्रान्ति।

प्रश्न 5. अपने समूह से बाहर विवाह क्या कहलाता है ?

उत्तर-बहिर्विवाह।

प्रश्न 6. प्राचीन समय के दौरान गाँव के मुखिया को कैसे जाना जाता था?

उत्तर-प्राचीन समय में गाँव के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे।

प्रश्न 7. किसने कहा “वास्तविक भारत इसके गाँवों में बसता है।”

उत्तर-यह शब्द महात्मा गाँधी के थे।

प्रश्न 8. जजमानी व्यवस्था किसके मध्य संबंधों पर आधारित है ?

उत्तर-जजमानी व्यवस्था जजमानी तथा कमीन के बीच रिश्तों पर आधारित है।

प्रश्न 9. HYV’s का पूर्ण रूप क्या है ?

उत्तर-HYV’s का पूरा अर्थ है High Yielding Variety Seeds.

प्रश्न 10. क्या गरीबी ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण है ?

उत्तर-जी हाँ, निर्धनता ऋणग्रस्तता के मुख्य कारणों में से एक है।

III. लघु उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

संयुक्त परिवार क्या है ?

उत्तर-

संयुक्त परिवार, परिवार का वह प्रकार है जिसमें कम-से-कम तीन पीढ़ियों के लोग इकट्ठे मिल कर एक ही छत के नीचे रहते हैं। वह एक ही रसोई में बना खाना खाते हैं तथा एक ही कार्य-कृषि करते हैं। वह सभी साझी सम्पत्ति का प्रयोग करते हैं तथा घर के मुखिया का कहना मानते हैं।

प्रश्न 2.

ऋणग्रस्तता क्या है ?

उत्तर-

जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसे ब्याज पर उधार लेता है तो इसे ऋण कहते हैं। जब पहला व्यक्ति ऋण वापस नहीं कर पाता तथा ब्याज लग कर ऋण बढ़ता जाता है तो इसे ऋणग्रस्तता कहते हैं।

प्रश्न 3.

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के दो कारण लिखिए।

उत्तर-

- निर्धनता के कारण ऋण बढ़ता है। कम वर्षा के कारण या जब बारिश नहीं होती तो किसान को नई फसल तैयार करने के लिए ऋण लेना पड़ता है।

- किसानों का अपने रिश्तेदारों के साथ भूमि के लिए मुकद्दमा चलता रहता है जिस कारण उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है।

प्रश्न 4.

मुकद्दमेबाजी के बारे आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

गाँव के लोग साधारणतया किसी मुसीबत में फंसे रहते हैं जैसे कि पारिवारिक विवाद, फसल की चोरी, भूमि का विभाजन। इस कारण उन्हें अदालत में मुकद्दमे करने पड़ते हैं, इसे ही मुकद्दमेबाज़ी कहते हैं। इस कारण भी ऋणग्रस्तता की समस्या बढ़ती है।

प्रश्न 5.

हरित क्रान्ति क्या है ? ।

उत्तर-

1960 के दशक में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे हरित क्रान्ति कहते हैं। इसमें HYV बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों तथा नए उर्वरकों का प्रयोग, आधुनिक मशीनों का प्रयोग तथा सिंचाई के आधुनिक साधनों का प्रयोग शामिल था।

प्रश्न 6.

ग्रामीण समाज में हुए दो परिवर्तनों के बारे लिखो।

उत्तर-

- अब ग्रामीण समाजों में संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं तथा उनके स्थान पर केन्द्रीय परिवार सामने आ रहे हैं।

- अब ग्रामीण लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिस कारण वे धीरे-धीरे नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं।

IV. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न –

प्रश्न 1.

ग्रामीण समाज।

उत्तर-

ग्रामीण समाज एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तकनीक का कम प्रयोग, प्राथमिक सम्बन्धों की प्रधानता, छोटा आकार होता है तथा जहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय वे समुदाय होते हैं जो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, जहाँ नज़दीक के तथा प्राथमिक सम्बन्ध पाए जाते हैं। लोग एक-दूसरे को नज़दीक से जानते हैं तथा लोगों का मुख्य पेशा कृषि या कृषि से सम्बन्धित होता है।

प्रश्न 2.

ग्रामीण समाज की तीन विशेषताएं लिखिए।

उत्तर-

- ग्रामीण समाज का मुख्य पेशा कृषि या उस पर आधारित कार्य होते हैं क्योंकि ग्रामीण समाज प्रकृति के काफ़ी नज़दीक होता है। लगभग सभी लोग ही कृषि या सम्बन्धित कार्यों में लगे होते हैं।

- ग्रामीण लोगों का जीवन काफ़ी साधारण तथा सरल होता है क्योंकि उनका जीवन प्रकृति से गहरे रूप से जुड़ा होता है। __ (iii) गांवों की जनसंख्या नगरों की तुलना में काफ़ी कम होती है। लोग दूर-दूर तक छोटे-छोटे समूह बना कर बसे होते हैं तथा इन समूहों को ही गाँव का नाम दिया जाता है।

प्रश्न 3.

ऋणग्रस्तता के लिए उत्तरदायी तीन कारण लिखिए।

उत्तर-

- निर्धनता-गाँव के लोग निर्धन होते हैं तथा उन्हें बीज, मशीनें, जानवर इत्यादि खरीदने के लिए ऋण लेना पड़ता है तथा वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं।

- बुजुर्गों का ऋण-कई लोगों को अपने पिता या दादा द्वारा लिया गया ऋण भी उतारना पड़ता है जिस कारण वे निर्धन ही रह जाते हैं।

- कृषि का पिछड़ापन-भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है तथा अभी भी कृषि की पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस कारण कृषि का उत्पादन कम होता है तथा किसान अधिक पैसा नहीं कमा सकते।

प्रश्न 4.

पंजाब में हरित क्रान्ति पर लघु टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-

देश में कृषि के विकास के मामले में पंजाब ने असाधारण प्रगति की है। पंजाब की कृषि में विकास मुख्य रूप से हरित क्रान्ति से गहरे रूप से सम्बन्धित है। इसमें गेहूँ, चावल तथा अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन वाले बीजों (HYV Seeds) का उत्पादन तथा प्रयोग किया गया। इस कारण ही 1966 के बाद पंजाब में गेहूँ तथा चावल का उत्पादन काफ़ी अधिक बढ़ गया। पंजाब की आर्थिक प्रगति कई चीजों में प्रयोग, तकनीकी आविष्कारों के कारण हुई जिनमें अधिक उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ट्यूबवैल, डीज़ल पम्प, ट्रैक्टर कंबाइन इत्यादि शामिल हैं।

प्रश्न 5.

हरित क्रान्ति के दो सकारात्मक कारणों तथा व नकारात्मक कारणों के बारे में लिखिए।

अथवा

हरित क्रान्ति के कोई दो प्रभाव लिखो।

उत्तर-

सकारात्मक परिणाम-

- हरित क्रान्ति की प्रमुख सफलता यह थी कि इससे गेहूँ व चावल के उत्पादन में असाधारण बढ़ौतरी हुई।

- हरित क्रान्ति के कारण खेतों में मजदूरों की माँग काफ़ी बढ़ गई जिस कारण बहुत से लोगों को कृषि के क्षेत्र में रोजगार मिल गया।

नकारात्मक परिणाम-(i) हरित क्रान्ति का लाभ केवल अमीर किसानों को हुआ जिन्होंने अपने पैसे के बल पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया। निर्धन किसानों को इसका काफ़ी कम लाभ हुआ।

- हरित क्रान्ति के कारण लोगों की आय में काफ़ी अन्तर बढ़ गया। अमीर अधिक अमीर हो गए तथा निर्धन और निर्धन हो गए।

अति दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

ग्रामीण समाज से आपका क्या आशय है ? इसकी विशेषताओं का विस्तृत विवेचन करें।

अथवा

ग्रामीण समाज को परिभाषित कीजिए। ग्रामीण समाज की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

अथवा

ग्रामीण समाज को परिभाषित कीजिए।

उत्तर-

भारत एक ग्रामीण देश है जहां की अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तकनीक का कम प्रयोग, प्राथमिक सम्बन्धों की प्राथमिकता, आकार में छोटा होता है तथा जहां पर अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ग्रामीण संस्कृति शहरी संस्कृति से बिल्कुल ही अलग होती है। चाहे ग्रामीण तथा शहरी संस्कृति एक सी नहीं होती परन्तु फिर भी इन में अन्तर्सम्बन्धता ज़रूर होती है। यह कई कारणों के कारण शहरी समाज से अलग होता है। चाहे यह सम्पूर्ण समाज का ही हिस्सा होता है। इसमें मिलने वाले कई प्रकार के कारक जैसे कि आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक इत्यादि इसे शहरी समाज से अलग करते हैं। कई विद्वानों ने ग्रामीण समाज को परिभाषित करने का प्रयास किया है जिनका वर्णन इस प्रकार है :

- ए० आर० देसाई (A.R. Desai) के अनुसार, “ग्रामीण समाज गांव की एक इकाई होता है। यह एक थियेटर है, जिसमें ग्रामीण जीवन अधिक मात्रा में अपने आप को तथा कार्यों को प्रकट करता है।”

- आर० एन० मुखर्जी (R.N. Mukherjee) के अनुसार, “गांव वह समुदाय है जिसके विशेष लक्षण सापेक्ष, एकरूपता, सादगी, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या की कम घनता तथा कृषि मुख्य पेशा होता है।”

- पीक (Peake) के अनुसार, “ग्रामीण समुदाय सम्बन्धित तथा असम्बन्धित व्यक्तियों का समूह है जो एक परिवार से बड़ा विस्तृत एक बहुत बड़े घर में या परस्पर साथ-साथ स्थित घरों में या कभी अनियमित रूप से तथा कभी एक गली में रहता है, जो मूल रूप से कृषि योग्य भूमि पर साधारण तौर पर कृषि करता है। मैदानी भूमि को आपस में बांटता है तथा इर्द-गिर्द की बेकार भूमि पर पशु चरवाता है तथा जिसके ऊपर निकटवर्ती समुदायों की सीमाओं तक वह अपने अधिकार का दावा करता है।”

इस तरह इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय वह समुदाय होते हैं जो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, आकार में बहुत छोटे-छोटे होते हैं, निकट सम्बन्ध पाए जाते हैं तथा प्राथमिक सम्बन्ध पाए जाते हैं। लोग एक-दूसरे को नज़दीक से जानते हैं तथा लोगों का मुख्य पेशा कृषि या कृषि से सम्बन्धित होता है।

ग्रामीण समाज की विशेषताएं (Characteristics of Rural Society)-

1. कृषि-मुख्य पेशा (Agriculture-Main Occupation)—ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि पेशा या उस पर आधारित कार्य होते हैं क्योंकि ग्रामीण समाज प्रकृति के बहुत ही नज़दीक होता है। क्योंकि इनमें प्रकृति के साथ बहुत ही नज़दीकी के सम्बन्ध होते हैं इस कारण यह जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। चाहे गांवों में और पेशों को अपनाने वाले लोग भी होते हैं जैसे कि बढ़ई, लोहार इत्यादि परन्तु यह बहुत कम संख्या में होते हैं तथा यह भी कृषि से सम्बन्धित चीजें ही बनाते हैं। ग्रामीण समाज में भूमि को बहुत ही महत्त्वपूर्ण समझा जाता है तथा लोग यहीं पर रहना पसन्द करते हैं क्योंकि उनका जीवन भूमि पर ही निर्भर होता है। यहां तक कि लोगों तथा गांव की आर्थिक व्यवस्था तथा विकास कृषि पर निर्भर करता है।

2. साधारण जीवन (Simple Life)-गांव के लोगों का जीवन बहुत ही सादा तथा सरल होता है। प्राचीन ग्रामीण समाजों में लोग अपनी ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए कड़ा परिश्रम करते थे तथा इस परिश्रम के कारण वह ऐशो-आराम से बहुत दूर थे। लोग अपने बच्चों को भी कृषि के कार्यों में ही लगा देते थे क्योंकि वह शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। उनमें मानसिक संघर्ष भी नहीं होता था। गांव के लोग आज भी एक-दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं। एक-दूसरे के सुख-दुःख में वह एक-दूसरे की पूरी मदद करते हैं। किसी की बहू-बेटी को गांव की बहू-बेटी माना जाता है। लोगों की ज़रूरतें भी सीमित होती हैं क्योंकि उनकी आय भी सीमित होती है। लोग साधारण तथा सादा जीवन जीते हैं।

3. कम जनसंख्या तथा एकरूपता (Scarcity of Population and Homogeneity)-गांव की जनसंख्या शहरों की तुलना में काफ़ी कम होती है। लोग दूर-दूर तक छोटे-छोटे समूह बनाकर बसे होते हैं तथा इन समूहों को ही गांव का नाम दे दिया जाता है। गांव में कृषि के अलावा और पेशे कम ही होते हैं जिस कारण लोग शहरों की तरफ भागते हैं तथा जनसंख्या भी कम ही होती है। लोगों के बीच नज़दीकी के सम्बन्ध होते हैं तथा समान पेशा, कृषि, होने के कारण उनके दृष्टिकोण भी एक जैसे ही होते हैं। गांव के लोगों की लोक रीतियां, रूढ़ियां, परम्पराएं इत्यादि एक जैसी ही होती हैं तथा उनके आर्थिक, नैतिक, धार्मिक जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। गांव में लोग किसी दूर के इलाके से रहने नहीं आते बल्कि यह तो गांव में रहने वाले मूल निवासी ही होते हैं या फिर नज़दीक रहने वाले लोग होते हैं। इस कारण लोगों में एकरूपता पायी जाती है।

पड़ोस का महत्त्व (Importance of Neighbourhood) ग्रामीण समाज में पड़ोस का बहुत महत्त्व होता है। लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है जिसमें काफ़ी समय खाली मिल जाता है। इस पेशे में ज्यादा समय नहीं लगता है। इस कारण लोग एक-दूसरे से मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, एक-दूसरे से सहयोग करते रहते हैं। लोगों के अपने पड़ोसियों से बहुत गहरे सम्बन्ध होते हैं। पड़ोस में जाति समानता होती है जिस कारण उनकी स्थिति बराबर होती है। लोग वैसे भी पड़ोसियों का सम्मान करना, उनको सम्मान देना अपना फर्ज समझते हैं। एक दूसरे के सुख-दुःख में पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। इस कारण पड़ोस का बहुत महत्त्व होता है।

5. परिवार का नियन्त्रण (Control of Family)-ग्रामीण समाजों में परिवार का व्यक्ति पर पूरा नियन्त्रण होता है। गांवों में ज्यादातर पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं तथा परिवार का प्रत्येक छोटा बड़ा निर्णय परिवार का मुखिया ही लेता है। गांवों में तथा परिवार में श्रम विभाजन लिंग के आधार पर होता है। आदमी कृषि करते हैं या फिर घर से बाहर जाकर पैसा कमाते हैं तथा औरतें घर में रहकर घर की देखभाल करती हैं। गांवों में संयुक्त परिवार प्रथा होती है तथा व्यक्ति परिवार के परम्परागत पेशे को अपनाता है। सभी व्यक्ति परिवार में मिल कर कार्य करते हैं जिस कारण उनमें सामुदायिक भावना भी होती है। परिवार को प्राथमिक समूह कहा जाता है। छोटे बड़ों का आदर करना अपना फर्ज समझते हैं। एक ही पेशा होने के कारण उनमें सहयोग भी काफी होता है। परिवार के सभी सदस्य त्योहारों, धार्मिक क्रियाओं इत्यादि में मिलकर भाग लेते हैं। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले परिवार की सलाह लेनी पड़ती है। इस तरह उस पर परिवार का सम्पूर्ण नियन्त्रण होता है।

6. समान संस्कृति (Common Culture)-गांवों के लोग कहीं बाहर से रहने नहीं आते बल्कि गाँव के ही मूल निवासी होते हैं जिस कारण उनकी संस्कृति एक ही होती है। उनकी संस्कृति, रीति-रिवाज, परम्पराएं इत्यादि भी समान ही होती हैं।

7. सामुदायिक भावना (Community Feeling)-ग्रामीण समाज में लोगों के बीच आपसी सम्बन्ध सहयोग पर आधारित होते हैं जिस कारण वहां पर सामुदायिक भावना पायी जाती है। गांव के सभी व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर एक-दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं। यहां पर लोगों में एकता की भावना होती है क्योंकि लोगों के बीच सीधे तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध होते हैं। अगर गांव के ऊपर तथा गांव के किसी व्यक्ति पर कोई मुश्किल आती है तो सभी व्यक्ति उसका इकट्ठे होकर सामना करते हैं। सभी गांव के रीति-रिवाजों और परम्पराओं का सम्मान करते हैं तथा एक-दूसरे के सुख-दुःख में शामिल होते हैं।

8. स्थिरता (Stability) ग्रामीण समाज एक स्थिर समाज होता है क्योंकि यहां पर गतिशीलता बहुत ही कम होती है। ग्रामीण समाज के भौगोलिक अथवा बहुत-से ऐसे कारण हैं जिनके कारण यह और समाजों से बिल्कुल ही अलग होता है। यह स्थिर समाज होते हैं क्योंकि यह अपने आप में स्व: निर्भर होते हैं।

प्रश्न 2.

ऋणग्रस्तता क्या है ? ऋणग्रस्तता के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं ?

अथवा

ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्या है ? ग्रामीण ऋणग्रस्तता के लिए जिम्मेवार कारण लिखो।

उत्तर-

ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था में आढ़ती का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। अधिकतर क्षेत्रों में साहूकार शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो ब्याज पर पैसे अथवा ऋण देता है। अलग-अलग स्थानों पर इसे अलगअलग नामों से पुकारा जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में ऋण लेने तथा देने की व्यवस्था कानूनों पर आधारित नहीं थी। इस प्रकार ऋण लेने वाले तथा देने वाले के बीच बहुत अच्छे आपसी रिश्ते होते थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद जब समझौतों (agreements) के लिए नए कानून बनें तो ऋण देने वालों को जल्दी अमीर बनने का मौका प्राप्त हुआ। अब ऋण लेने तथा देने वाले के रिश्ते व्यक्तिगत न रहे। यह कानून तथा पैसे पर आधारित हो गए।

चाहे प्राचीन भारतीय समाज में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी परन्तु अंग्रेज़ी राज्य के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई तथा आज भी हालात उसी प्रकार चल रहे हैं। साधारणतया भारत में किसान ग़रीब होते हैं। परन्तु इसके साथ ही वह समाज में अपनी स्थिति तथा इज्ज़त बना कर रखना चाहते हैं जिसके लिए वह कुछ मौकों पर, विशेषतया विवाहों पर, अपनी हैसियत से अधिक भी खर्च कर देते हैं। इस प्रकार ऋणग्रस्तता भारत में आवश्यक रूप में मौजूद है। भारत के लगभग सभी राज्यों में ऐसे किसान हैं जो सदियों से कर्जे के बोझ के नीचे दबे चले आ रहे हैं। इसके साथ ही खर्च भी बढ़ रहे हैं। जनसंख्या में हरेक बढ़ौतरी के साथ उसी अनुपात में भूमि पर भी बोझ बढ़ता है। आमतौर पर लोग अपनी लड़कियों के विवाह के लिए कर्जा लेते हैं तथा उनमें से अधिकतर वह कर्जा वापिस नहीं कर पाते हैं। भारत में कृषि वर्षा पर आधारित है तथा अगर वर्षा कम हो तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। कम वर्षा के कारण उत्पादन कम होता है जिस कारण किसान को ऋण लेना पड़ता है तथा वह और कर्जे के नीचे दब जाता है।

ऋणग्रस्तता की समस्या (Problem of Indebtedness)-आमतौर पर ऋण व्यक्तिगत सम्बन्धों के आधार पर दिए जाते है। परन्तु अब ऋण किसान की भूमि पर दिया जाता है। Indian Agreement Act तथा Civil Procedure Code से ऋण देने वाले के हाथ मज़बूत हुए हैं। इससे साहूकार को न केवल उस किसान की भूमि पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त हुआ जोकि निश्चित समय में ऋण वापिस न कर सके तथा साथ ही साथ उसको किसान के घर की वस्तुओं पर भी कब्जा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। साहूकार उन पर केस चलवाकर जेल भी करवा सकता है। इस प्रकार The Registration of Document Act of 1864 तथा The Transfer of Property Act of 1882 ने साहूकारों की काफ़ी मदद की। इन कानूनों के पास होने के बाद साहूकार और अमीर होते गए तथा ऋणग्रस्तता की भूमि साहूकारों के हाथों में जाने लग गई। इसके साथ ही साहूकारों की संख्या तथा ऋण में भी बढ़ौतरी हो गई। 1911 में ग्रामीण ऋण लगभग 300 करोड़ रुपये था। सर एम० एल० डार्लिंग (Sir. M. L. Darling) के अनुसार 1924 में यह 600 करोड़ के लगभग था जो 1930 में 900 करोड़ रुपये में लगभग हो गया। डॉ० राधा कमल मुखर्जी के अनुसार 1955 में यह 1200 करोड़ रुपये था। उन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अंग्रेज़ी राज्य के दौरान यह ऋण तेज़ी से बढ़ा है। उसके बाद तो इसमें तेजी से बढ़ौतरी हुई है।

ऋणग्रस्तता के कारण (Causes of Indebtedness):

ऋणग्रस्तता के बढ़ने के कई कारण हैं जिनका वर्णन इस प्रकार हैं

1. आवश्यक कानूनों की कमी (Absence of Necessary Laws)-ऋणग्रस्तता का सबसे बड़ा कारण है ऋण के बोझ के नीचे दबे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनों की कमी। अपनी उच्च स्थिति के कारण साहूकार किसी भी ऋणग्रस्तता को अपने ऋण में से नहीं निकलने देते जिसने उन से ऋण लिया होता है। गांवों में अगर कोई व्यक्ति एक बार ऋण ले लेता है वह अपनी तमाम उम्र के दौरान ऋण के चक्र में से नहीं निकल सकता है।

2. सरकार द्वारा बेरुखी (Neglect by Government)-ब्रिटिश सरकार ने किसानों को साहूकारों के हाथों में से बचाने के लिए अधिक कोशिशें नहीं की, चाहे बहुत-से समाज सुधारकों ने सरकार को इसके बारे में कई बार चेताया। स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार ने कई कानून इस मामले में बनाए ताकि किसानों को साहूकारों के हाथों से बचाया जा सके। परन्तु इन कानूनों की कुछ कमियों के कारण तथा साहूकारों द्वारा अपने पैसे की मदद से इन कानूनों का ही शोषण होता रहा। किसान इस प्रकार साहूकारों में ऋण के नीचे दबे रहे।

3. आर्थिक अस्थिरता (Economic Disturbances)-1929 में आर्थिक अस्थिरता आई जिससे किसानों की स्थिति और खराब हो गई तथा वह ऋण के नीचे दबे रहे। इसके बाद वह कभी भी ऋण में से बाहर न निकल सके। स्वतन्त्रता के बाद कृषि की लागत बढ़ने के कारण, महंगाई के कारण, बिजली के न होने के कारण तथा डीज़ल पर निर्भर होने के कारण भी वह हमेशा ही साहूकारों में ऋण के नीचे ही दबे रहे।

4. आवश्यकता से अधिक खर्चे (More Expenditure)-चाहे बहुत-से किसान निर्धन होते हैं तथा ऐशो आराम की चीजें खरीदना उनकी हैसियत में नहीं होता है परन्तु फिर भी वह आराम की चीजें खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण समाजों में अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करने की आदत होती है। वह विवाहों विशेषतया लड़की के विवाह पर ज़रूरत से अधिक खर्च करते हैं तथा अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज भी देते हैं। इसलिए उनको ऋण लेना पड़ता है। इस तरह इस कारण भी उन पर ऋण बढ़ता है।

5. ऋण लेने की सहूलियत (Facility in taking Loans)-जिस आसानी से गांव के लोगों को ऋण प्राप्त हो जाता है उससे भी किसान ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अगर हम किसी बैंक के पास ऋण लेने चले जाएं तो हमें बैंक की बहुत-सी Formalities पूरी करनी पड़ती हैं। परन्तु साहूकारों से ऋण लेते समय ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। वहां केवल व्यक्तिगत जान-पहचान तथा अंगूठा लगा देने से ही ऋण प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ऋण मिलने में आने वाली आसानी भी ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

6. साहूकारों की चालाकियां (Tricks of Money-lenders)-साहूकारों की चालाकियों ने भी ऋणग्रस्तता की प्रथा को हमारे देश में बढ़ाया है। आमतौर पर साहूकार ऋण पर बहुत अधिक ब्याज लेते हैं जिस कारण व्यक्ति उस को वापिस नहीं कर सकता है। कई बार तो ऋण देते समय साहूकार पहले ही मूल धन में से ब्याज काट लेते हैं जिस कारण किसान को बहुत ही कम पैसे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुछ ही समय में ऋण ब्याज से दोगुना अथवा तीन गुना हो जाता है जिस कारण किसानों के लिए ब्याज देना ही मुश्किल हो जाता है।

इसके साथ ही ग्रामीण लोगों में एक आदत होती है कि वह अपने बुजुर्गों द्वारा लिए ऋण को वापस करना अपना फर्ज़ समझते हैं। इस प्रकार ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ग्रामीण लोगों की अनपढ़ता भी ऋणग्रस्तता का महत्त्वपूर्ण कारण है। साहूकार ऋण तो कम देते हैं तथा पैसे अधिक लिख लेते हैं तथा उसकी अनपढ़ता का लाभ उठाते हैं। वह किसान से एक कोरे कागज़ पर अंगूठा लगवा लेते हैं तथा इसकी मदद से कुछ समय बाद किसान का सारा कुछ अपने नाम कर लेते हैं। भारतीय गांवों में साहूकार आमतौर पर उच्च जातियों से सम्बन्धित होते हैं तथा अन्य जातियों के लोग में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह उच्च जाति के लोगों का विरोध कर सकें इस तरह इन कारणों के कारण भी ऋणग्रस्तता की समस्या बढ़ती है।

प्रश्न 3.

हरित क्रान्ति की परिभाषा दें। इसके घटकों का विस्तार से विवेचन करें।

उत्तर-

हरित क्रान्ति कृषि उत्पादन को बढ़ाने का एक नियोजित तथा वैज्ञानिक तरीका है। पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह साफ हो गया कि अगर हमें फसलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो उत्पादन सम्बन्धी नए तरीकों तथा तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में 1966-67 में कृषि में तकनीकी परिवर्तन शुरू हुए। इसमें अधिक उत्पादन वाले बीजों, सिंचाई के विकसित साधनों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि में विकसित साधनों के प्रयोग को ही हरित क्रान्ति का नाम दिया गया। यहां शब्द ‘हरित’ को ग्रामीण क्षेत्रों के हरे-भरे खेतों के लिए प्रयोग किया गया तथा ‘क्रान्ति’ शब्द बहुपक्षीय परिवर्तन को दर्शाता है। हरित क्रान्ति के प्रथम भाग में ‘गहन कृषि जिला कार्यक्रम’ शुरू किए गए जिसमें पहले तीन ज़िलों तथा बाद में 16 जिलों को शामिल किया गया। चुने हुए जिलों में कृषि की उन्नत विधियों, उर्वरक, बीजों, सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया गया।

1967-68 में इस कार्यक्रम को देश के अन्य भागों में भी लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम में किसानों में कृषि सम्बन्धी नई तकनीक, ज्ञान व उत्पादन के नए साधन बांटे गए ताकि उत्पादन में बढ़ौतरी की जा सके। सरकार ने इस कार्यक्रम को पूर्णतया सहायता दी तथा यह कामयाब हो गया। देश गेहूँ तथा चावल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया।

हरित क्रान्ति के मुख्य तत्त्व (Major Elements of Green Revolution) हरित क्रान्ति के मुख्य तत्त्वों का वर्णन इस प्रकार है-

- अधिक उत्पादन वाले बीजों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन बढ़ गया।

- रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग ने भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका अदा की।

- आधुनिक कृषि की मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन, पंप सैट, स्परेयर (Eprayer) इत्यादि ने भी उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया।

- कृषि के बढ़िया ढंगों विशेषतया जापानी ढंग के प्रयोग ने भी उत्पादन बढ़ाया।

- किसानों को नई सिंचाई सुविधाओं के बारे में बताया गया जिससे कृषि उत्पादन बढ़ गया।

- एक वर्ष में कई बार फसल बीजने तथा काटने की प्रक्रिया ने भी उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया।

- किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण देने के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई ; जैसे कि को-आप्रेटिव सोसायटी, ग्रामीण बैंक, इत्यादि। इनसे ऋण लेकर किसान कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

- सरकार द्वारा किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने का विश्वास दिलाया गया जिस कारण किसानों ने उत्पादन बढ़ाया।

- Soil Conservation जैसे कार्यक्रमों ने भूमि की उत्पादन शक्ति को संभालने तथा बढ़ाने में सहायता की।

- कृषि के सामान की बिक्री के लिए मार्किट कमेटियों, को-आप्रेटिव मार्केटिंग सोसायटियां बनाई गईं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

- सरकार ने भूमि सुधारों पर काम किया ताकि बिचौलियों का खात्मा, कार्य की सुरक्षा, किसानों को मालिकाना अधिकार, भूमि की चकबन्दी इत्यादि ने भी उत्पादन बढ़ाने में सहायता दी।

- सरकार ने ग्रामीण समाज से सम्बन्धित कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

प्रश्न 4.

हरित क्रान्ति क्या है ? इसके प्रभावों का विस्तार से विवेचन करें।

उत्तर-

हरित क्रान्ति कृषि उत्पादन को बढ़ाने का एक नियोजित तथा वैज्ञानिक तरीका है। पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह साफ हो गया कि अगर हमें फसलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो उत्पादन सम्बन्धी नए तरीकों तथा तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में 1966-67 में कृषि में तकनीकी परिवर्तन शुरू हुए। इसमें अधिक उत्पादन वाले बीजों, सिंचाई के विकसित साधनों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि में विकसित साधनों के प्रयोग को ही हरित क्रान्ति का नाम दिया गया। यहां शब्द ‘हरित’ को ग्रामीण क्षेत्रों के हरे-भरे खेतों के लिए प्रयोग किया गया तथा ‘क्रान्ति’ शब्द बहुपक्षीय परिवर्तन को दर्शाता है। हरित क्रान्ति के प्रथम भाग में ‘गहन कृषि जिला कार्यक्रम’ शुरू किए गए जिसमें पहले तीन ज़िलों तथा बाद में 16 जिलों को शामिल किया गया। चुने हुए जिलों में कृषि की उन्नत विधियों, उर्वरक, बीजों, सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया गया।

1967-68 में इस कार्यक्रम को देश के अन्य भागों में भी लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम में किसानों में कृषि सम्बन्धी नई तकनीक, ज्ञान व उत्पादन के नए साधन बांटे गए ताकि उत्पादन में बढ़ौतरी की जा सके। सरकार ने इस कार्यक्रम को पूर्णतया सहायता दी तथा यह कामयाब हो गया। देश गेहूँ तथा चावल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया।

हरित क्रान्ति के मुख्य तत्त्व (Major Elements of Green Revolution) हरित क्रान्ति के मुख्य तत्त्वों का वर्णन इस प्रकार है-

- अधिक उत्पादन वाले बीजों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन बढ़ गया।

- रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग ने भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका अदा की।

- आधुनिक कृषि की मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन, पंप सैट, स्परेयर (Eprayer) इत्यादि ने भी उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया।

- कृषि के बढ़िया ढंगों विशेषतया जापानी ढंग के प्रयोग ने भी उत्पादन बढ़ाया।

- किसानों को नई सिंचाई सुविधाओं के बारे में बताया गया जिससे कृषि उत्पादन बढ़ गया।

- एक वर्ष में कई बार फसल बीजने तथा काटने की प्रक्रिया ने भी उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया।

- किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण देने के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई ; जैसे कि को-आप्रेटिव सोसायटी, ग्रामीण बैंक, इत्यादि। इनसे ऋण लेकर किसान कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

- सरकार द्वारा किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने का विश्वास दिलाया गया जिस कारण किसानों ने उत्पादन बढ़ाया।

- Soil Conservation जैसे कार्यक्रमों ने भूमि की उत्पादन शक्ति को संभालने तथा बढ़ाने में सहायता की।

- कृषि के सामान की बिक्री के लिए मार्किट कमेटियों, को-आप्रेटिव मार्केटिंग सोसायटियां बनाई गईं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

- सरकार ने भूमि सुधारों पर काम किया ताकि बिचौलियों का खात्मा, कार्य की सुरक्षा, किसानों को मालिकाना अधिकार, भूमि की चकबन्दी इत्यादि ने भी उत्पादन बढ़ाने में सहायता दी।

- सरकार ने ग्रामीण समाज से सम्बन्धित कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

हरित क्रान्ति के प्रभाव-हरित क्रान्ति के प्रभावों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं-सकारात्मक व नकारात्मक। इनका वर्णन इस प्रकार है-

1. सकारात्मक प्रभाव-

- अनाज के उत्पादन में बढ़ौतरी-इस कार्यक्रम की सबसे प्रमुख सफलता यह थी कि इसने अनाज, विशेषतया चावल तथा गेहूँ के उत्पादन में काफ़ी अधिक बढ़ौतरी कर दी। चाहे चावल का उत्पादन पहले भी अच्छा हो रहा था परन्तु गेहूँ के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई। हरित क्रान्ति में मक्की, ज्वार, बाजरा, रागी तथा अन्य फसलों को शामिल नहीं किया गया।

- व्यापारिक फसलों में उत्पादन में बढ़ौतरी-हरित क्रान्ति को लाने का मुख्य उद्देश्य अनाज के उत्पादन में बढ़ौतरी करना था। शुरू में इस क्रान्ति से व्यापारिक फसलों के उत्पादन में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई जैसे कि गन्ना, कपास, जूट, तेल के बीज, आलू इत्यादि। परन्तु 1973-74 के बाद गन्ने के उत्पादन में काफ़ी बढ़ौतरी हुई। इस तरह तेल के बीजों तथा आलू के उत्पादन में बाद में काफ़ी बढ़ौतरी हुई।

- फसलों की संरचना में परिवर्तन-हरित क्रान्ति के कारण फसलें बीजने की संरचना में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सबसे पहले तो अनाज के उत्पादन में 3%-4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ौतरी होने लग गई परन्तु दाल का उत्पादन या तो वहीं रह गया या कम हो गया। दूसरा अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा कम हो गया तथा गेहूँ का हिस्सा काफ़ी बढ़ गया।

- रोज़गार को बढ़ावा-नई तकनीक के प्रयोग के कारण कृषि से सम्बन्धित रोज़गार में भी काफ़ी बढ़ौतरी हो गई। इससे कई प्रकार की तथा प्रत्येक वर्ष में कई फसलें बीजने के कारण नई नौकरियां बढ़ गईं। साथ ही मशीनों के प्रयोग से कृषि से सम्बन्धित मजदूरों को भी काम से निकाल दिया गया।

2. नकारात्मक प्रभाव-

- भारत में पूँजीपति कृषि की शुरुआत-नए कृषि के कार्यक्रम में काफ़ी अधिक पैसे में निवेश की आवश्यकता थी जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के साधनों पर। यह निवेश छोटे तथा मध्यम किसान नहीं कर सकते थे। इस प्रकार इसने देश में पूँजीपति कृषि की शुरुआत की। निर्धन तथा छोटे किसानों को हरित क्रान्ति का कोई सीधा लाभ न हुआ।

- भारतीय कृषि का संस्थागत सुधारों से दूर होना-नई कृषि के प्रोग्राम में कृषि के संस्थागत सुधारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में किसानों के पास भूमि की मलकियत नहीं थी। बड़े स्तर पर भूमि को खाली करवाया गया। इस कारण किसानों को फसल को बाँटने की स्थिति माननी पड़ी।

- आय में अन्तर का बढ़ना-कृषि में तकनीकी परिवर्तनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय में अन्तर बढ़ा दिया। बड़े किसानों ने नई तकनीकों का प्रयोग करके अपनी आय कई गुणा बढ़ा ली परन्तु छोटे किसान ऐसा न कर सके। इस प्रकार मजदूरों की स्थिति और भी खराब हो गई।

- श्रमिकों को उजाड़ने की समस्या-हरित क्रान्ति के साथ-साथ देश में उद्योग लगाने पर भी बल दिया गया। कृषि वाली भूमि पर उद्योग लगाए गए जिस कारण कृषि श्रमिक बेरोज़गार हो गए। इस बेरोज़गारी की समस्या ने आर्थिक व राजनीतिक मोर्चे पर कई प्रकार की नई समस्याएं उत्पन्न की। देश के कई भागों में चल रहा नक्सली आन्दोलन इसका ही परिणाम है।

प्रश्न 5.

ग्रामीण समाज की परिभाषा दें। ग्रामीण समाज में हो रहे विविध परिवर्तनों का विवेचन करें।

अथवा

ग्रामीण समाज में आ रहे परिवर्तनों को बताइए।

अथवा

ग्रामीण समाज में आ रहे परिवर्तनों को दर्शाइए।

उत्तर-

ग्रामीण समाज की परिभाषा-देखें प्रश्न 1-अति दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न।

परिवर्तन-परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसे कोई नहीं बदल सकता है। संसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन आता है। इस प्रकार ही ग्रामीण समाज भी परिवर्तन की प्रक्रिया में से गुज़र रहा है। आधुनिक समाज तथा तकनीक ने ग्रामीण समाज के प्रत्येक पक्ष में परिवर्तन ला दिया है। इन परिवर्तनों का वर्णन इस प्रकार है-

1. कम होते ग्रामीण शहरी अन्तर (Decreasing Rural-Urban Differences)—पहले ग्रामीण समाज तथा शहरी समाज में बहुत अन्तर हुआ करते थे। परन्तु अब दोनों समाजों में धीरे-धीरे अन्तर कम हो रहे हैं। यह इस कारण नहीं है कि ग्रामीण लोग शहरी लोगों की नकल करते हैं बल्कि इस कारण है कि खुली मण्डी व्यवस्था के कारण ग्रामीण लोगों के शहरों के लोगों के साथ सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। वह अपना उत्पादन शहर में जाकर बेचते हैं तथा वह नए पेशे अपना रहे हैं जिस कारण उनके बाहर के लोगों से सम्पर्क बढ़ रहे हैं। इस कारण ही ग्रामीण लोगों के रहने-सहने, खानेपीने, सोचने, जीवन जीने के ढंग शहरी लोगों की तरह बनते जा रहे हैं। यातायात तथा संचार के साधनों के कारण गांव शहरों में मिलने वाली हरेक सहूलियत को प्राप्त कर रहे हैं। पेशों की गतिशीलता के कारण शहरों जैसा वातावरण बढ़ रहा है तथा ग्रामीण शहरी अन्तर कम हो रहे हैं।

2. कम होता अन्तर (Decreasing difference of area)-ग्रामीण समाज में सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह आ रहा है कि गांवों तथा शहरों में अन्तर धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। शहर धीरे-धीरे बढ़कर गांवों की तरफ जा रहे हैं तथा गांव शहरों के नज़दीक आ रहे हैं। यातायात के साधन, पक्की सड़कें, शिक्षा के प्रसार तथा संचार के साधनों ने गांव को शहरों के काफ़ी नज़दीक ला दिया है। अब ग्रामीण लोग भी शहरों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वह शहरों में अपना कार्य करके एक ही दिन में गांव में वापस चले जाते हैं।

3. कृषि के ढांचे में परिवर्तन तथा कृषि का व्यापारीकरण (Change in the structure of agriculture and marketization of Agriculture)-अगर हम प्राचीन समय की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में कृषि का उत्पादन केवल अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए होता था। उत्पादन के साधन बहुत ही साधारण तथा प्रकृति के नज़दीक थे। कृषि का कार्य हल तथा बैल की मदद से होता था। कृषि के सभी कार्य हाथों से ही होते थे। यहां तक कि नहरों का, कुओं आदि को खुदवाने का कार्य बेगार (forced labour) से ही पूर्ण होता था। लोग स्थानीय स्तर पर ही अपनी ज़रूरतें पूर्ण कर लेते हैं तथा चीज़ों और सेवाओं का लेन-देन ही होता था।

परन्तु तकनीक तथा विज्ञान के आने से तथा कृषि से सम्बन्धित संस्थाओं के शुरू होने से कृषि का ढांचा ही बदल गया है। नई मशीनों जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर इत्यादि के आने से सिंचाई की सहूलियतें बढ़ने से, नहरों तथा Drip irrigation के बढ़ने से नए बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों के आने से तथा मण्डियों के बढ़ने से कृषि अब जीवन निर्वाह के स्तर से व्यापारिक स्तर अथवा मण्डी के स्तर पर पहुँच गई है। अब कृषि केवल आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए नहीं होती बल्कि लाभ कमाने के लिए होती है। अब चीज़ों के विनिमय की जगह पैसे की मदद से लेन-देन होने लग गया है। अब साल में लोग 4-4 फसलें पैदा कर लेते हैं। उत्पादन बहुत बढ़ गया है। पहले अनाज आयात होता था अब निर्यात होता है।

विज्ञान की मदद से कृषि का कार्य आसान हो गया है। अब कृषि का कार्य शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि मशीनों से होना शुरू हो गया है। कृषि के संस्थात्मक ढांचे जैसे कि ज़मींदारी, रैय्यतवाड़ी, महलवाड़ी इत्यादि खत्म हो गए हैं। कृषि से सम्बन्धित सहायक पेशे जैसे कि डेयरी, पिगरी, पोलट्री, मछली पालन इत्यादि खुल गए हैं।

4. धर्म का कम होता प्रभाव (Decreasing effect of Religion)-प्राचीन समय में ग्रामीण लोगों पर धर्म का बहुत प्रभाव होता था। कृषि की प्रत्येक गतिविधि के ऊपर धर्म का प्रभाव होता था जोकि अब खत्म हो चुका है। पहले कई पेड़ों, पक्षियों, जानवरों इत्यादि को पवित्र समझा जाता था परन्तु आजकल के समय में यह कम हो गया है। ग्रामीण लोगों के धार्मिक विश्वासों, रस्मों-रिवाजों में बहुत परिवर्तन आया है। आजकल के मशीनी युग में ग्रामीण समाज का रोज़ाना जीवन मन्दिरों, गुरुद्वारों इत्यादि के प्रभाव से दूर होता जा रहा है।

5. ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन (Change in Rural Social Structure)—मार्क्स का कहना था कि आर्थिक ढांचे में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन होता है। यह बात आजकल ग्रामीण समाज में देखी जा सकती है। कृषि के व्यापारीकरण तथा मशीनीकरण से न केवल आर्थिक खुशहाली आई है बल्कि पुराने रिश्तों में भी परिवर्तन आ रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। माता-पिता के अधिकार तथा सम्मान कम हो रहा है, तर्कशील सोच के कारण नयी तथा पुरानी पीढ़ी में टकराव बढ़ रहा है, कृषि के कार्यों के विभाजन में परिवर्तन आ रहा है, सामाजिक कद्रों-कीमतों में गिरावट आ रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, औरतों की स्थिति में परिवर्तन इत्यादि जैसे कई पक्ष हैं जिन में हम परिवर्तन देख रहे हैं।

जन्म, विवाह, मृत्यु से सम्बन्धित रस्मों का समय भी बहुत कम हो रहा है। जजमानी व्यवस्था खत्म हो रही है, सामाजिक नातेदारी का प्रभाव कम हो रहा है, प्राथमिक समूहों का महत्त्व भी कम हो रहा है। लोग रिश्तों की जगह पदार्थक खुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। जातियों के सम्बन्धों में भी बहुत परिवर्तन आ गए हैं। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता खत्म हो गई है। लोग परम्परागत पेशों को छोड़ कर और पेशों को अपना रहे हैं। अस्पृश्यता खत्म हो गई है। जाति व्यवस्था के खत्म होने के कारण पेशों की गतिशीलता भी बढ़ रही है। अब ग्रामीण लोग अपनी मर्जी से पेशा बदलते हैं।

6. विज्ञान का बढ़ता प्रभाव (Increasing effect of Science)-प्राचीन समय में ऋतुओं, वातावरण सम्बन्ध विश्वास प्रकृति पर निर्धारित होते थे तथा ग्रामीण जीवन का आधार होते थे। भूमि को पवित्र माना जाता था। फसल की बिजाई समय को सामने रख कर की जाती थी परन्तु आजकल प्राचीन लोक विश्वास खत्म हो रहे हैं। किसान चाहे वैज्ञानिक नहीं हैं परन्तु फिर भी वैज्ञानिक ढंगों के प्रयोग के कारण वह प्राचीन विश्वास भूलते जा रहे हैं। पहले लोग अपनी भूमि पर रासायनिक उर्वरक डालने से कतराते थे, अब वह अधिक-से-अधिक उर्वरकों तथा मशीनों का प्रयोग करते हैं ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

7. प्रकृति पर कम होती निर्भरता (Decreasing dependency on Nature)—प्राचीन समय में किसान कृषि के उत्पादन के लिए केवल प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। जैसे अगर किसी वर्ष बारिश नहीं पड़ती थी तो भूमि से उत्पादन लेना असम्भव होता था। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक शक्तियों से व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता था परन्तु आजकल के समय में ऐसा नहीं है। आजकल लोग सिंचाई के लिए वर्षा की जगह नहरों, ट्यूबवैल इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। फसलों से उत्पादन नए ढंगों से लिया जा रहा है। अब लोगों में गर्मी, सर्दी, बाढ़ इत्यादि से बचने का सामर्थ्य है। अब मौसम विभाग पहले ही बाढ़, सूखे, कम, अधिक वर्षा के बारे में पहले से ही सूचना दे देता है जिस कारण किसान उससे निपटने के लिए पहले ही तैयार हो जाता है। .

8. ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार (Change in the level of Rural Life)-ग्रामीण समाज में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखने में आया है तथा वह है ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार। आंकड़े बताते हैं कि कुछ वर्गों को छोड़कर सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन में सुधार आया है। शिक्षा के प्रसार से, विज्ञान के आने से तथा सरकारी और गैर-सरकारी कोशिशों से मनुष्य का जीवन लम्बा हो गया है तथा बहुत-सी बीमारियां तो खत्म हो गई हैं। रहने-सहने के स्थानों में भी सुधार हुआ है। पक्के मकान, पक्की नालियां, गलियां, सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, स्कूल, डिस्पेंसरियां इत्यादि आम गांव में भी देखी जा सकती हैं। मनोरंजन के साधन बढ़ रहे हैं तथा खेलों की सहूलियतें बढ़ रही हैं। निरक्षरता कम हो रही है। इस तरह ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

9. खाने-पीने तथा पहरावे में परिवर्तन (Change in Feeding and Wearing)-प्राचीन समय में जाति व्यवस्था के प्रभाव के कारण कुछ जातियां कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन नहीं करती थीं तथा पहरावा भी सादा तथा विशेष प्रकार का पहनते थे। आजकल के समय में जाति प्रथा के प्रभाव के घटने के कारण लोगों की खाने-पीने तथा पहनने की आदतों में परिवर्तन आ गया है। आजकल ब्राह्मण भी मीट अथवा शराब का प्रयोग करते हैं। लोग अब सादे खाने की जगह बनावटी खाना जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, हाट डॉग, नूडल्ज़ इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। पहले लोग धोती तथा कुर्ते पहनते थे परन्तु अब पैंटें, जीन्स, कमीजें इत्यादि पहनते हैं। अब स्त्रियां आधुनिक गहने डालती हैं। पर्दे की प्रथा तो लगभग खत्म हो गयी है।

प्रश्न 6.

ग्रामीण समाज पर एक नोट लिखें।

उत्तर-

ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवार का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कृषि प्रधान समाजों में परिवार का बहुत महत्त्व होता है। वैसे तो गांवों में परिवार के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं परन्तु संयुक्त परिवार ही ऐसा परिवार है जो सभी ग्रामीण समाजों में पाया जाता है। भारत के बहुत-से क्षेत्रों में पितृ प्रधान संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इसलिए हम ग्रामीण समाज में मिलने वाले संयुक्त परिवार का वर्णन करेंगे।

संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें कई पुश्तों के सदस्य इकट्ठे रहते हैं। इसका अर्थ है कि दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची, उनके बच्चे, लड़कों की पत्नियां तथा बिन ब्याहे बच्चे इत्यादि सभी एक ही निवास स्थान पर रहते हैं।

कार्वे (Karve) के अनुसार, “संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें साधारणतया सभी एक ही घर में रहते हैं, जोकि साझी रसोई में पका भोजन खाते हैं तथा साझी जायदाद के मालिक होते हैं तथा जो किसी न किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के रक्त से सम्बन्धित होते हैं।”

आई०पी० देसाई (I.P. Desai) के अनुसार, “हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं तथा यह सदस्य आपकी जायदाद, आय तथा आपसी अधिकारों और फर्जी से सम्बन्धित हों।”

इस प्रकार इन परिभाषाओं को देखकर हम संयुक्त परिवार के निम्नलिखित लक्षणों के बारे में बता सकते हैं:

- इनका आकार बड़ा होता है।

- इस परिवार के सदस्यों में सहयोग की भावना होती है।

- परिवार में जायदाद पर सभी का समान अधिकार होता है।

- परिवार के सभी सदस्य एक ही निवास स्थान पर रहते हैं।

- परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियां एक जैसी ही होती हैं।

देसाई का कहना है कि जिस किसी भी समाज में कृषि से सम्बन्धित पेशे बहुत अधिक होते हैं वहां पितृ प्रधान संयुक्त परिवार होते हैं। कृषि प्रधान समाजों में संयुक्त परिवार एक आर्थिक सम्पत्ति की तरह कार्य करता है। पितृ प्रधान ग्रामीण संयुक्त परिवार के बहुत-से ऐसे पहलू हैं, जैसे कि क्रियात्मक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि जो इसको शहरी परिवार व्यवस्था से अलग करते हैं।

इस तरह इस चर्चा से स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजों में साधारणतया पितृ प्रधान संयुक्त परिवार ही पाए जाते हैं। इन परिवारों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

ग्रामीण परिवार की विशेषताएं (Characteristics of Rural Family)-

- बड़ा आकार।

- कृषि पर निर्भरता।

- अधिक सामूहिक भावना अथवा एकता।

- अधिक अन्तर्निर्भरता तथा अनुशासन।

- पारिवारिक अहं का अधिक होना।

- पिता का अधिक अधिकार।।

- पारिवारिक कार्यों में अधिक हिस्सेदारी। अब हम इनका वर्णन विस्तार से करेंगे।

1. बड़ा आकार (Large in Size) ग्रामीण परिवार की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह आकार में काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि इसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या भी इस बड़े आकार के लिए उत्तरदायी है। कई स्थानों पर तो कई परिवारों के सदस्यों की संख्या 60-70 तक भी पहुंच जाती है। परन्तु साधारणतया एक ग्रामीण परिवार में 6 से 15 तक सदस्य होते हैं जिस कारण यह आकार में बड़े होते हैं।

2. कृषि पर निर्भरता (Dependency upon Agriculture) ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है जिस कारण ग्रामीण परिवार के सभी सदस्य कृषि के कार्यों में लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए खेत में हल चलाने का कार्य कोई और करता है तथा पशुओं का चारा काटने के लिए कोई और कार्य करता है। ग्रामीण परिवार में स्त्रियां खेतों में कार्य करती हैं जिस कारण ही ग्रामीण परिवार शहरी परिवार से अलग होता है। बहुत-सी स्त्रियां खेतों में अपने पतियों की मदद करने के लिए तथा मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए कार्य करती हैं। इसके साथ ही घर में रहने वाली स्त्रियां भी बिना किसी कार्य के नहीं बैठती हैं। वह पशुओं को चारा डालने तथा पानी पिलाने का कार्य करती रहती हैं। खेतों में इकट्ठे कार्य करने के कारण उनकी सोच तथा विचार एक जैसे ही हो जाते हैं।

3. अधिक एकता (Greater Unity)-ग्रामीण परिवार की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता इस में एकता का होना है। ग्रामीण परिवारों में शहरी परिवारों की तुलना में अधिक एकता होती है। जैसे पति-पत्नी, दादा-पोता, माता-पिता में अधिक भावनात्मक तथा गहरे रिश्ते पाए जाते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि ग्रामीण लोग समहों में रहना अधिक पसन्द करते हैं तथा उनमें एकता किसी खुशी अथवा दु:ख के मौके पर देखी जा सकती है। ग्रामीण परिवार के सदस्यों की इच्छाएं, विचार, कार्य, गतिविधियां तथा भावनाएं एक जैसी ही होती हैं। वह लगभग एक जैसे कार्य करते हैं तथा एक जैसा ही सोचते हैं। सदस्य के निजी जीवन का महत्त्व परिवार से कम होता है। सभी सदस्य एक ही सूत्र में बन्धे होते हैं तथा परिवार के आदर्शों और परम्पराओं के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं।

4. अधिक अन्तर्निर्भरता तथा अनुशासन (More Inter-dependency and Discipline)-शहरी परिवारों के सदस्यों की तुलना में ग्रामीण परिवार के सदस्य एक-दूसरे पर अधिक निर्भर होते हैं। शहरों में मनुष्य की बहुत-सी आवश्यकताएं परिवार से बाहर ही पूर्ण हो जाती हैं। परन्तु ग्रामीण परिवार में मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि आवश्यकताएं परिवार में ही पूर्ण होती हैं। इसका कारण यह है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति गांवों में परिवार के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं कर सकता है तथा व्यक्ति अकेले ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे गांव में कोई लड़का तथा लड़की अपने आप ही विवाह नहीं करवा सकते बल्कि उनके परिवार ही विवाह का प्रबन्ध करते हैं। अधिक अन्तर्निर्भरता के कारण परिवार के सदस्य अपने बड़ों के नियन्त्रण के अन्तर्गत तथा अनुशासन में रहते हैं। परिवार का छोटा सदस्य बड़े सदस्य की प्रत्येक बात मानता है चाहे बड़ा सदस्य गलत ही क्यों न हो।

5. पारिवारिक अहं का अधिक होना (More Pride of Family)-ग्रामीण परिवार का एक और महत्त्वपूर्ण लक्षण परिवार के अहं का अधिक होना है। परिवार के सदस्यों की अधिक अन्तर्निर्भता तथा एकता के कारण ग्रामीण परिवार एक ऐसी इकाई का रूप ले लेता है जिसमें एक सदस्य की जगह परिवार का अधिक महत्त्व होता है। साधारण शब्दों में ग्रामीण परिवार में परिवार का महत्त्व अधिक तथा एक सदस्य का महत्त्व कम होता है। परिवार के किसी भी सदस्य की तरफ से किया गया कोई भी अच्छा या गलत कार्य परिवार के सम्मान या कलंक का कारण बनता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह परिवार के सम्मान को बरकरार रखे। पारिवारिक अहं की उदाहरण हम देख सकते हैं कि परिवार के सम्मान के लिए कई बार गांव के अलग-अलग परिवारों में झगड़े भी हो जाते हैं तथा कत्ल भी हो जाते हैं।

6. पिता के अधिक अधिकार (More Powers of Father)-ग्रामीण परिवारों में पिता के अधिकार अधिक होते हैं। पिता ही पूर्ण परिवार का कर्ता-धर्ता होता है। परिवार के सदस्यों को लिंग तथा उम्र के आधार पर कार्यों के विभाजन, बच्चों के विवाह करने, आय का ध्यान रखना, सम्पूर्ण घर को सही प्रकार से चलाना इत्यादि कई ऐसे कार्य हैं जो पिता अपने ढंग से करता है। पिता का ग्रामीण परिवार पर इतना अधिक प्रभाव होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य उसके आगे बोल नहीं सकता है। ग्रामीण परिवार शहरी परिवारों के बिल्कुल ही विपरीत होते हैं जहां परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना ही महत्त्व होता है।

7. पारिवारिक कार्यों में अधिक भागीदारी (More participation in Household Affairs)-ग्रामीण परिवार की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि परिवार के सभी सदस्य परिवार के कार्यों में गहरे रूप से शामिल होते हैं। कृषि ढांचा होने के कारण परिवार के सभी सदस्य अपना अधिकतर समय एक-दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं जिस कारण परिवार के सदस्य घर की प्रत्येक गतिविधि तथा कार्य में भाग लेते हैं। दिन के समय खेतों में इकट्ठे कार्य करने के कारण तथा रात के समय घर के कार्य इकट्ठे करने के कारण सभी सदस्य एक-दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं।

इन विशेषताओं के अतिरिक्त ग्रामीण परिवार की और भी विशेषताएं हो सकती हैं जैसे कि :

- धर्म का अधिक महत्त्व।

- स्त्रियों की निम्न स्थिति।

- पूर्वजों की पूजा।

- संयुक्त परिवारों का महत्त्व। इस प्रकार ऊपर ग्रामीण परिवार की विशेषताओं का वर्णन किया गया है।

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न (OTHER IMPORTANT QUESTIONS)

v. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

ग्रामीण समाज का किससे सीधा सम्बन्ध होता है ?

(क) प्रकृति

(ख) पड़ोस

(ग) नगर

(घ) महानगर।

उत्तर-

(क) प्रकृति।

प्रश्न 2.

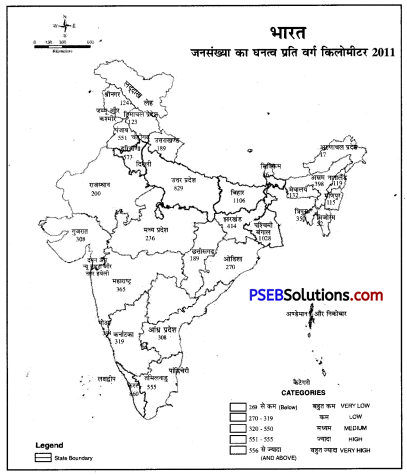

हमारे देश की कितनी जनसंख्या गाँवों तथा नगरों में रहती है ?

(क) 70% व 30%

(ख) 32% व 68%

(ग) 68% व 32%

(घ) 25% व 75%.

उत्तर-

(ग) 68% व 32%.

प्रश्न 3.

ग्रामीण समाज का मुख्य पेशा क्या होता है ?

(क) उद्योग

(ख) अलग-अलग पेशे

(ग) तकनीक

(घ) कृषि।

उत्तर-

(घ) कृषि।

प्रश्न 4.

जजमानी व्यवस्था में सेवा देने वाले को क्या कहते हैं ?

(क) जजमान

(ख) प्रजा

(ग) कमीन

(घ) कोई नहीं।

उत्तर-

(ग) कमीन।

प्रश्न 5.

जजमानी व्यवस्था में सेवा लेने वाले को क्या कहते हैं ?

(क) राजा

(ख) जजमान

(ग) प्रजा

(घ) कमीन।

उत्तर-

(ख) जजमान।

प्रश्न 6.

किसने कहा था कि, “वास्तविक भारत गाँव में बसता है।”

(क) महात्मा गाँधी

(ख) जवाहर लाल नेहरू

(ग) बी० आर० अम्बेदकर

(घ) सरदार पटेल।

उत्तर-

(क) महात्मा गाँधी।

B. रिक्त स्थान भरें-

1. गाँव के मुखिया को …………. कहते थे।

2. 2011 में ………… करोड़ लोग गाँवों में रहते थे।

3. ……..ई० में ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक छपी थी।

4. ग्रामीण समाज के लोगों का मुख्य पेशा ……….. होता है।

5. ग्रामीण समाज में ………….. परिवार पाए जाते हैं।

उत्तर-

- ग्रामिणी

- 83.3

- 1916

- कृषि

- संयुक्त ।

C. सही/ग़लत पर निशान लगाएं-

1. ग्रामीण लोग उद्योगों में अधिक कार्य करते हैं।

2. जजमान सेवा ग्रहण करता है।

3. हरित् क्रान्ति 1956 में शुरू हुई थी।

4. ऋणग्रस्तता के कारण बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

5. ग्रामीण समाज में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं।

6. पंचायत गांव की सरकार का कार्य करती है।

उत्तर-

- ग़लत,

- सही,

- ग़लत,

- सही,

- सही,

- सही।

II. एक शब्द/एक पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर-

प्रश्न 1. भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है ?

उत्तर-भारत की 68.84% जनसंख्या गांवों में रहती है।

प्रश्न 2. राबर्ट रैडफील्ड ने ग्रामीण समाज की कितनी विशेषताएं दी हैं ?

उत्तर-राबर्ट रैडफील्ड के अनुसार ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषताएँ हैं-छोटा आकार, अलगपन, समानता व स्व: निर्भरता।

प्रश्न 3. गाँवों की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि या सम्बन्धित कार्यों में लगी हुई है ?

उत्तर-गाँवों की कम-से-कम 75% जनसंख्या कृषि या सम्बन्धित कार्यों में लगी हुई है।

प्रश्न 4. 2011 में गाँवों में कितने लोग रहते थे ?

उत्तर-2011 में 83.3 करोड़ लोग गाँवों में रहते थे।

प्रश्न 5. ग्रामीण समाजशास्त्र के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना क्या थी ?

उत्तर-अमेरिका में Country Life कमीशन की स्थापना ग्रामीण समाजशास्त्र के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना थी।

प्रश्न 6. ग्रामीण समाजशास्त्र की सबसे प्रथम पुस्तक किसने तथा कब छापी थी ?

उत्तर-ग्रामीण समाजशास्त्र की सबसे प्रथम पुस्तक J.N.Gillettee ने 1916 में छापी थी।

प्रश्न 7. ग्रामीण समाजशास्त्र से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के नाम बताएं।

उत्तर-एस० सी० दूबे, ऑस्कर लेविस, एम० एन० श्रीनिवास, मैरीयट, बैली, गॅफ, के० एल० शर्मा, आन्द्रे बेते इत्यादि।

प्रश्न 8. ग्रामीण समाज की जनसंख्या कैसी होती है ?

उत्तर-ग्रामीण समाज की जनसंख्या नगरों की तुलना में काफ़ी कम होती है।

प्रश्न 9. ग्रामीण समाज के लोगों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध होते हैं ?

उत्तर–ग्रामीण समाज के लोगों में काफ़ी गहरे व आमने-सामने के सम्बन्ध पाए जाते हैं।

प्रश्न 10. ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार मिलते हैं ?

उत्तर-ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार मिलते हैं।

प्रश्न 11. संयुक्त परिवार क्या है ?

उत्तर-वे परिवार जिसमें तीन या अधिक पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे रहते तथा एक ही रसोई में खाना खाते हैं।

प्रश्न 12. गांवों में कौन-सा विवाह सबसे अधिक मिलता है ?

उत्तर-गांवों में एक विवाह सबसे अधिक मिलता है।

प्रश्न 13. 73वां संवैधानिक संशोधन कब हआ था ?

उत्तर-73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में हुआ था।

प्रश्न 14. ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कौन-सी है?

उत्तर-ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई पंचायत है।

प्रश्न 15. पंचायती राज्य के तीन स्तरों के नाम बताएं।

उत्तर-पंचायत-ग्राम स्तर पर, ब्लॉक समिति-ब्लॉक स्तर पर तथा जिला परिषद्-जिला स्तर पर।

प्रश्न 16. ग्रामीण समाज में सामने आए दो मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

उत्तर- गाँव में सामने आए दो मुख्य मुद्दे हैं-ऋणग्रस्तता की समस्या तथा हरित क्रान्ति के प्रभाव।

प्रश्न 17. ऋणग्रस्तता क्या है ?

उत्तर-जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य के लिए पैसे लेता है तो इसे ऋणग्रस्तता कहते हैं।

प्रश्न 18. HYV बीज का क्या अर्थ है ?

उत्तर-अधिक उत्पादन देने वाले बीजों को HYV बीज कहते हैं।

प्रश्न 19. किसे भारत में हरित क्रान्ति का पिता कहा जाता है ?

उत्तर-प्रो० स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रान्ति का पिता कहा जाता है।

प्रश्न 20. IADP का क्या अर्थ है ?

उत्तर-IADP का अर्थ है Intensive Agriculture District Programme.

प्रश्न 21. हरित क्रान्ति कब शुरू हुई थी ?

उत्तर-हरित क्रान्ति 1966 में शुरू हुई थी।

प्रश्न 22. हरित क्रान्ति के कुछ महत्त्वपूर्ण तत्त्व बताएं।

उत्तर-HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनें, नए सिंचाई के साधनों का प्रयोग इत्यादि।

प्रश्न 23. ग्रामीण समाज की एक विशेषता बताएँ।

उत्तर-ग्रामीण समाज आकार में छोटे होते हैं तथा वहाँ पर सामाजिक एकरूपता होती है।

प्रश्न 24. पन्निकर ने किसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सशक्त आधार माना है?

उत्तर-जाति व्यवस्था, ग्रामीण जीवन व्यवस्था व संयुक्त परिवार व्यवस्था को पन्निकर ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है।

प्रश्न 25. किसे ग्रामीण क्षेत्रों में अनाचार के लिए जाना जाता है?

उत्तर-साहूकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में अनाचार के लिए जाना जाता है।

प्रश्न 26. ऋणग्रस्तता का एक परिणाम बताएँ।

उत्तर–किसान ऋण के जाल में फंस जाता है तथा अंत में उसकी जमीन साहूकार के कब्जे में चली जाती है।

प्रश्न 27. पंजाब में हरित क्रान्ति से किन फ़सलों का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया?

उत्तर-पंजाब में हरित क्रान्ति के कारण गेहूँ तथा चावल का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया।

III. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न-

प्रश्न 1.

ग्रामीण समाज।

उत्तर-

ग्रामीण समाज वह समाज होता है जो प्रकृति के काफ़ी नज़दीक होता है, जिसमें लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है, जहाँ के लोगों के बीच नज़दीक के सम्बन्ध तथा समानता होती है, जो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तथा काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर होते हैं।

प्रश्न 2.

ग्रामीण समाज की दो विशेषताएं।

उत्तर-

- ग्रामीण समाज नगरीय समाज की तुलना में छोटे आकार के होते हैं तथा इनकी जनसंख्या भी कम होती है।

- यहाँ रहने वाले लोगों के बीच गहरे व सीधे सम्बन्ध होते हैं।

प्रश्न 3.

जाति पंचायत।

उत्तर-

पुराने समय की जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति की एक पंचायत होती थी जो जाति के सदस्यों के बीच के मामले सुलझाती थी। इसके पास प्रत्येक प्रकार की न्याय करने की तथा जुर्माना लगाने की शक्ति होती थी।

प्रश्न 4.

संयुक्त परिवार।

उत्तर-

संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें तीन या अधिक पीढ़ियों के लोग इकट्ठे मिलकर एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही साझी रसोई में खाना खाते हैं तथा परिवार की सम्पत्ति पर समान अधिकार होता है।

प्रश्न 5.

पंचायत।

उत्तर-

गाँव के स्तर पर जिस स्थानीय सरकार का गठन किया गया है, उसे पंचायत कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव गाँव की ग्राम सभा करती है तथा इसे निश्चित समय अर्थात् 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यह गाँव का विकास करती है।

प्रश्न 6.

अन्तर्विवाह।

उत्तर-

जब व्यक्ति को एक विशेष समूह में ही विवाह करवाना पड़ता है तथा इस प्रकार के विवाह को अन्तर्विवाह कहते हैं। पुराने नियमों के अनुसार व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति में ही विवाह करवाना पड़ता था नहीं तो उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाता था।

प्रश्न 7.

बहिर्विवाह।

उत्तर-

जब व्यक्ति को एक विशेष समूह से बाहर विवाह करवाना पड़ता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को बहिर्विवाह कहते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को अपने परिवार, रिश्तेदारी, गोत्र इत्यादि से बाहर विवाह करवाना पड़ता है।

IV. लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

ग्रामीण समाज।

उत्तर-

ग्रामीण समाज एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तकनीक का कम प्रयोग, प्राथमिक सम्बन्धों की प्राथमिकता, छोटा आकार होता है तथा जहां अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय वह समुदाय होते हैं जो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, नज़दीक के सम्बन्ध पाए जाते हैं तथा प्राथमिक सम्बन्ध पाए जाते हैं। लोग एक-दूसरे को नज़दीक से जानते हैं तथा लोगों का मुख्य पेशा कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित होता है।

प्रश्न 2.

ग्रामीण समाज की दो परिभाषाएं।

उत्तर-

ए० आर० देसाई (A. R. Desai) के अनुसार, “ग्रामीण समाज गांव की एक इकाई है। यह एक थियेटर है जिसमें ग्रामीण जीवन अधिक मात्रा में अपने आपको तथा कार्यों को प्रकट करता है।”

आर० एन० मुखर्जी (R. N. Mukherjee) के अनुसार, “गांव वह समुदाय है जिसके विशेष लक्षण सापेक्ष एकरूपता, सादगी, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व तथा कृषि मुख्य पेशा होता है।”

प्रश्न 3.

ग्रामीण समुदाय-मुख्य पेशा कृषि।

उत्तर-

ग्रामीण समाज का मुख्य पेशा कृषि अथवा कृषि पर आधारित कार्य होते हैं क्योंकि ग्रामीण समाज प्रकृति के काफ़ी नज़दीक होते हैं। यह प्रकृति के काफ़ी नज़दीक होते हैं इसलिए यह जीवन को अलग ही दृष्टि से देखते हैं। चाहे गांवों में और भी पेशे होते हैं परन्तु वह काफ़ी कम संख्या में होते हैं तथा वह कृषि से सम्बन्धित चीजें भी बनाते हैं। ग्रामीण समाज में भूमि को बहुत ही महत्त्वपूर्ण वस्तु समझा जाता है तथा लोग यहां ही रहना पसन्द करते हैं क्योंकि उनका जीवन भूमि पर ही निर्भर होता है। यहां तक कि लोगों तथा गांवों की आर्थिक व्यवस्था तथा विकास भी कृषि पर ही निर्भर करता है।

प्रश्न 4.

ग्रामीण समुदाय-कम जनसंख्या तथा एकरूपता।

उत्तर-

गांवों की जनसंख्या शहरों की तुलना में बहुत कम होती है। लोग दूर-दूर तक छोटे-छोटे समूह बना कर बसे होते हैं तथा इन समूहों को गांव का नाम दिया जाता है। गांव में कृषि के अतिरिक्त और पेशे कम ही होते हैं जिस कारण लोग शहरों की तरफ भागते हैं तथा जनसंख्या भी कम ही होती है। लोगों के बीच नज़दीक के सम्बन्ध होते हैं तथा एक जैसा पेशा, कृषि होने के कारण उनके विचार भी एक जैसे ही होते हैं। गांव के लोगों की लोक-रीतियां, रूढ़ियां, परम्पराएं इत्यादि भी एक जैसे ही होते हैं तथा उनके आर्थिक, नैतिक, धार्मिक जीवन में कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। गांव में लोग किसी दूर के क्षेत्र से रहने नहीं आते हैं, बल्कि यह तो गांव में रहने वाले मूल निवासी ही होते हैं अथवा नज़दीक रहने वाले लोग होते हैं। इस कारण लोगों में एकरूपता होती है।

प्रश्न 5.

ग्रामीण समुदाय-पड़ोस का महत्त्व।

उत्तर-

ग्रामीण समाज में पड़ोस का बहुत महत्त्व होता है। लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है जिसमें उन्हें काफ़ी समय खाली मिल जाता है। कृषि के पेशे में अधिक समय नहीं लगता है। इस कारण लोग एक-दूसरे से मिलते रहते हैं, बातें करते हैं, एक-दूसरे से सहयोग करते रहते हैं। लोगों के अपने पड़ोसियों से बहुत गहरे सम्बन्ध होते हैं। पड़ोस में जातीय समानता होती है जिस कारण उनकी स्थिति भी समान होती है। लोग वैसे तो पड़ोसियों का सम्मान, उनका आदर करना अपना फर्ज़ समझते हैं परन्तु इसके साथ ही एक-दूसरे के सुख-दुःख में पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। इस कारण पड़ोस का काफ़ी महत्त्व होता है।

प्रश्न 6.

ग्रामीण समाज में परिवार का नियन्त्रण।

उत्तर-

ग्रामीण समाजों में परिवार का व्यक्ति पर पूर्ण नियन्त्रण होता है। गांवों में अधिकतर पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं तथा परिवार का प्रत्येक छोटा-बड़ा निर्णय परिवार का मुखिया ही लेता है। गांव में तथा परिवार में श्रम विभाजन लिंग के आधार पर होता है। मर्द कृषि करते हैं अथवा घर से बाहर जाकर पैसा कमाते हैं तथा स्त्रियां घर में रह कर घर की देखभाल करती हैं। गांवों में संयुक्त परिवार प्रथा होती है। सभी व्यक्ति परिवार में मिल कर कार्य करते हैं। परिवार के सभी सदस्य त्योहारों, धार्मिक क्रियाओं इत्यादि में मिलकर भाग लेते हैं। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले परिवार की सलाह लेनी पड़ती है। इस प्रकार उसके ऊपर परिवार का पूर्ण नियन्त्रण होता है।

प्रश्न 7.

ग्रामीण समाज तथा प्रकृति से निकटता।

उत्तर-

गांवों में लोग कृत्रिम वातावरण से दूर रहते हैं इसलिए इनका प्रकृति से गहरा सम्बन्ध होता है। इनका मुख्य पेशा कृषि होता है इसलिए यह प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होते हैं। इनका जीवन प्रकृति पर ही निर्भर करता है इसलिए यह सूर्य, वरुण, इन्द्र देवता इत्यादि की पूजा करते हैं। यह लोग प्राकृतिक शक्तियों जैसे कि वर्षा, बाढ़, सूखा इत्यादि से बहुत डरते हैं क्योंकि इन पर ही कृषि निर्भर करती है। यह प्राकृतिक शक्तियां इनके पूर्ण वर्ष के परिश्रम को तबाह कर सकती हैं। इस कारण ही यह लोग रूढ़िवादी होते हैं तथा इनका दृष्टिकोण भी सीमित होता है। इस तरह यह प्रकृति के निकट होते हैं। .

प्रश्न 8.

ग्रामीण समाज-स्त्रियों की निम्न स्थिति।

उत्तर-

गांवों में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी निम्न होती है क्योंकि स्त्रियां केवल घरेलू कार्य करने तक ही सीमित होती हैं। प्राचीन समय में तो गांवों में श्रम विभाजन लिंग के आधार पर ही होता था। स्त्रियां घर का कार्य करती थीं तथा मर्द घर से बाहर का कार्य करते थे। उनको घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी। उसको कोई भी अधिकार नहीं थे। घर के निर्णय करते समय उनसे पूछा भी नहीं जाता था। उसको केवल पैर की जूती समझा जाता था। चाहे अब समय बदल रहा है तथा लोग अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं परन्तु स्त्रियों के प्रति उनका दृष्टिकोण अब भी वही है।

प्रश्न 9.

ग्रामीण समाज में आ रहे परिवर्तन।

उत्तर-

- ग्रामीण समाज तथा शहरी समाजों में अन्तर कम हो रहे हैं।

- कृषि के ढांचे में परिवर्तन तथा कृषि का व्यापारीकरण।

- धर्म का कम होता प्रभाव।

- विज्ञान का प्रभाव बढ़ रहा है।

- प्रकृति पर किसानों की निर्भरता कम हो रही है।

- शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

प्रश्न 10.

ग्रामीण समाज-धर्म का कम होता प्रभाव।

उत्तर-

प्राचीन समय में ग्रामीण लोगों पर धर्म का बहुत प्रभाव होता था। कृषि की प्रत्येक गतिविधि पर धर्म का प्रभाव होता था परन्तु अब यह खत्म हो चुका है। पहले कई पेड़ों, पक्षियों तथा जानवरों इत्यादि को पवित्र समझा जाता था परन्तु आजकल के समय में यह कम हो गया है। ग्रामीण लोगों के धार्मिक विश्वासों, रस्मों-रिवाजों में बहुत परिवर्तन आ गया है तथा नई पीढ़ी ने इन्हें मानना बन्द कर दिया है। आजकल के मशीनी युग में ग्रामीण समाज का रोज़ाना जीवन मन्दिरों, गुरद्वारों के प्रभाव से दूर होता जा रहा है।

प्रश्न 11.

ग्रामीण परिवार।

अथवा

संयुक्त परिवार।

उत्तर-

ग्रामीण परिवार आमतौर पर पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार होते हैं। ग्रामीण परिवारों में पिता की सत्ता चलती है तथा परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं। एक ही घर में रहने के कारण एक ही चूल्हे में खाना बनता है तथा सामुदायिक भावना बहुत अधिक होती है। इस प्रकार ग्रामीण समाजों में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं जिस में कई पीढ़ियों के सदस्य इकट्ठे रहते हैं। यह आकार में बड़े होते हैं तथा इनमें सम्पत्ति पर भी सभी का बराबर अधिकार होता है।

प्रश्न 12.

ग्रामीण परिवार-पितृसत्तात्मक परिवार।

अथवा ग्रामीण परिवारों में पिता का अधिक अधिकार।

उत्तर-

ग्रामीण परिवारों में पिता के अधिकार अधिक होते हैं। पिता ही पूर्ण परिवार का कर्ता-धर्ता होता है। परिवार के सदस्यों को लिंग तथा आयु के आधार पर कार्यों का विभाजन, बच्चों के विवाह करने, आय का ध्यान रखना, सारे घर को ठीक ढंग से चलाना इत्यादि जैसे कई कार्य हैं जो पिता अपने तरीके से करता है। पिता का ग्रामीण परिवार पर इतना अधिक प्रभाव होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य उसके आगे बोल नहीं सकता है। ग्रामीण परिवार शहरी परिवारों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। इनमें तो पिता की इच्छा का ही महत्त्व होता है।

प्रश्न 13.

ग्रामीण परिवार की विशेषताएं।

अथवा संयुक्त परिवार की चार विशेषताएं लिखिए।

उत्तर-

- ग्रामीण परिवार आकार में बड़े होते हैं।

- ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर करते होते हैं।

- ग्रामीण परिवारों में अधिक सामूहिक भावना अथवा एकता होती है।

- ग्रामीण परिवारों में अधिक अन्तर्निर्भरता तथा अनुशासन होता है।

- पिता को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

- पारिवारिक कार्यों में व्यक्ति की अधिक भागीदारी होती है।

प्रश्न 14.

ग्रामीण परिवारवाद।

उत्तर-

गांवों में मिलने वाली प्रत्येक प्रकार की संस्था के ऊपर ग्रामीण परिवार का काफ़ी प्रभाव होता है। इस कारण ही ग्रामीण समाज में परिवार को अधिक महत्त्व प्राप्त होता है तथा व्यक्ति को कम। इसको ही परिवारवाद कहते हैं। जब एक या दो व्यक्तियों की जगह पूरे परिवार को महत्त्व दिया जाए तो उसको परिवारवाद कहते हैं। पारिवारिक गुणों के सामाजिक, राजनीतिक संगठनों पर प्रभाव को भी परिवारवाद कहा जाता है।

प्रश्न 15.

ग्रामीण विवाह।

उत्तर-

कृषि प्रधान समाजों में विवाह को काफ़ी आवश्यक समझा जाता है क्योंकि इसे धार्मिक संस्कारों को पूरा करने तथा खानदान को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस प्रकार ग्रामीण विवाह आदमी तथा औरत के बीच बनाया गया रिश्ता है जिसका उद्देश्य परिवार बनाना, घर बसाना, बच्चे पैदा करना, समाज को आगे बढ़ाना तथा धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करना है। ग्रामीण विवाह में दो परिवार इकट्ठे होते हैं तथा लड़का-लड़की की सहायता से एक-दूसरे से सम्बन्ध बनाते हैं। ग्रामीण समाज में गोत्र से बाहर तथा जाति के अन्दर विवाह करवाना आवश्यक समझा जाता है।

प्रश्न 16.

ग्रामीण विवाह एक धार्मिक संस्कार होता है।

उत्तर-

ग्रामीण समाजों में विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य धार्मिक होता है। धार्मिक ग्रन्थों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति विवाह करके अपना घर बसाएगा, सन्तान पैदा करके समाज को आगे बढ़ाएगा तथा अपने ऋण उतारेगा। व्यक्ति अपने ऋण केवल विवाह करके तथा सन्तान पैदा करके ही उतार सकता है। ग्रामीण समाज में व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कारों में से निकलना पड़ता है। इस कारण ही इसे धार्मिक संस्कार माना गया है।

प्रश्न 17.

व्यवस्थित विवाह।

उत्तर-

ग्रामीण समाजों में विवाह को एक मर्द तथा स्त्री का मेल नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो समूहों अथवा दो गांवों का मेल समझा जाता है। इस कारण माता-पिता अपने बच्चों का साथी ढूंढ़ने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार जो विवाह माता-पिता द्वारा निश्चित किया जाए उसे व्यवस्थित विवाह कहते हैं। विवाह निश्चित करने के लिए परिवार के आकार, स्थिति, नातेदारी तथा आर्थिक स्थिति को काफ़ी महत्त्व दिया जाता है। इसके साथ-साथ बच्चे के निजी गुणों को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि बच्चे में कोई निजी कमी है तो उसका विवाह करने में काफ़ी समस्या आती है। माता-पिता ही बच्चों का विवाह करते हैं तथा धूमधाम से विवाह करने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न 18.

ग्रामीण क्षेत्र में साथी के चुनाव की कसौटियां।

उत्तर-

ग्रामीण क्षेत्रों में साथी के चुनाव के लिए कपाड़िया ने तीन नियम दिए हैं तथा वे निम्नलिखित हैं(i) चुनाव का क्षेत्र (The field of selection) (ii) चुनाव करने के लिए विरोधी पार्टी (Parties for selection) (iii) चुनाव की कसौटियां (Criteria of selection)।

प्रश्न 19.

गांव बहिर्विवाह।

अथवा ग्रामीण विजातीय विवाह।

उत्तर-

गांव बहिर्विवाह के नियम के अनुसार एक गांव के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं करवा सकते। व्यक्ति को अपने गांव से बाहर विवाह करवाना पड़ता है। यह समझा जाता है कि गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति एक ही मातापिता की सन्तान हैं। एक गांव के व्यक्तियों को आपस में सगे-सम्बन्धी समझा जाता है। पंजाब के गांवों में यह शब्द आम सुने जा सकते हैं कि गांव की बेटी, बहन सब की साझी बेटी, बहन होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने गांव से बाहर विवाह करना पड़ता है। इसे ही गांव बहिर्विवाह कहते हैं।

प्रश्न 20.

दहेज।

उत्तर-

परम्परागत भारतीय समाज में विवाह के समय लड़की को दहेज देने की प्रथा चली आ रही है। विवाह के समय माता-पिता लड़की को लड़के के घर भेजते समय लड़के तथा उसके माता-पिता को कुछ उपहार भी देते हैं। इन उपहारों को ही दहेज का नाम दिया जाता है। प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक स्थिति तथा लड़के वालों की सामाजिक स्थिति के अनुसार दहेज देता है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वह अधिक दहेज देते हैं तथा जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है वह कम दहेज देते हैं। आजकल के समय में यह प्रथा काफ़ी बढ़ गई है तथा सभी भारतीय समाजों में समान रूप से प्रचलित है।

प्रश्न 21.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था।

उत्तर-

ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है तथा कृषि भूमि पर निर्भर होती है। इसलिए ग्रामीण समाज तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि का सबसे अधिक महत्त्व होता है। हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या कृषि अथवा

कृषि से सम्बन्धित पेशों में लगी हुई है। चाहे और पेशे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होते हैं परन्तु कृषि का महत्त्व सबसे . अधिक होता है। लोग भूमि पर फसल उत्पन्न करके उत्पादन करते हैं। उत्पादन की विधि अभी भी प्राचीन है। चाहे देश

के कुछ भागों में मशीनों तथा आधुनिक तकनीक की सहायता से कृषि हो रही है परन्तु फिर भी देश के अधिकतर भागों में कृषि के लिए पुराने ढंगों का प्रयोग होता है।

प्रश्न 22.

ऋणग्रस्तता।

उत्तर-

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता किसानों का ऋणग्रस्त होना है। ग्रामीण परिवार आकार में बड़े होते हैं। उनकी आय चाहे कम होती है परन्तु बड़ा परिवार होने के कारण खर्चे बहुत अधिक होते हैं। खर्चे पूरे करने के लिए उन्हें ब्याज पर साहूकार से कर्जा लेना पड़ता है। इस तरह वह ऋणग्रस्त हो जाते हैं। वैसे भी आजकल कृषि पर खर्चा बहुत बढ़ गया है जैसे कि उर्वरकों तथा बीजों के बढ़े हुए दाम, डीज़ल का खर्चा, पानी के लिए पम्पों का प्रयोग, उत्पादन का कम मूल्य इत्यादि। इन सबके कारण उसके खर्चे पूर्ण नहीं हो पाते हैं तथा उन्हें बैंकों अथवा साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है।

प्रश्न 23.

जजमानी व्यवस्था।

उत्तर-

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जजमानी व्यवस्था का काफ़ी महत्त्वपूर्ण स्थान है। जजमान का अर्थ है सेवा करने वाला अथवा यज्ञ करने वाला। समय के साथ-साथ यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाने लगा जो दूसरे लोगों से सेवाएं ग्रहण करते हैं। इस सेवा को ग्रहण करने तथा सेवा करने के अलग-अलग जातियों के पुश्तैनी सम्बन्धों को ही जजमानी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार पुजारी, दस्तकार तथा और निम्न जातियों के लोग उच्च जातियों को अपनी सेवाएं देते थे। इनकी सेवाओं की एवज में उस घर अथवा किसान से उत्पादन में से हिस्सा ले लेते हैं। इस तरह मनुष्यों के जीवन की ज़रूरतें स्थानीय स्तर पर ही पूर्ण हो जाती हैं। इस तरह जजमानी व्यवस्था से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सही ढंग से चलती रहती है।

प्रश्न 24.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं।

उत्तर-

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है तथा लोगों का जीवन है इस पर ही आधारित होता है।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पादन कृषि से होता है तथा उत्पादन के ढंग अभी प्राचीन ही हैं।

- ग्रामीण समाज में भूमि ही सभी प्रकार के सम्बन्धों का आधार होती है तथा भूमि पर किसान का अधिकार होता है।

- ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है जिस कारण भूमि पर अधिक उत्पादन करने के लिए दबाव बढ़ता है। (v) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कर्जे की बहुत समस्या होती है तथा किसान हमेशा ही कर्जे में डूबे रहते हैं।

प्रश्न 25.

ग्रामीण समाज में ऋणग्रस्तता के कारण।

उत्तर-

- किसानों की आय के साधन अस्थिर होते हैं जिस कारण उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेना पड़ता है।

- किसानों के परिवारों की जनसंख्या अधिक परन्तु आय सीमित ही होती है जिस कारण उन्हें ऋण लेना पड़ता है।

- किसानों को दिखावा करने की आदत होती है जिस कारण वह आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं। इसलिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है।

- किसानों को साहूकारों से आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है जिस कारण वह ऋण लेने के लिए उत्साहित होते हैं।

- साहूकार भी ऋणग्रस्त किसान को आसानी से अपने चंगुल से निकलने नहीं देते। इस कारण भी किसान इस चक्र में फंसे रहते हैं।

प्रश्न 26.

ज़मींदारी प्रथा।

उत्तर-

भारत की स्वतन्त्रता से पहले हमारे देश के ग्रामीण समाज में ज़मींदारी प्रथा चल रही थी। इस प्रथा में भूमि के बहुत ही बड़े टुकड़े का स्वामी एक व्यक्ति अर्थात् ज़मींदार होता था। वह स्वयं तो ऐश करता था तथा स्वयं कोई भी कार्य नहीं करता था। परन्तु वह अपनी भूमि छोटे किसानों को काश्त करने के लिए दे देता था। उत्पादन का थोड़ा-सा हिस्सा वह उन छोटे किसानों को दे देता था। इस प्रकार बिना परिश्रम किए वह बहुत साधन प्राप्त कर लेता था तथा ऐश करता था। स्वतन्त्रता के बाद इस प्रथा को खत्म कर दिया गया था।

प्रश्न 27.

मज़दूरी से सम्बन्धित सुधार।

उत्तर-

पंचवर्षीय योजनाओं में मजदूरी से सम्बन्धित सुधारों के मुख्य उद्देश्य थे-(i) मज़दूरों की सुरक्षा। (ii) किराए को कम करना (iii) मज़दूर की मल्कीयत। ज़मींदारी प्रथा के खात्मे के बाद भी बहुत बड़े क्षेत्र पर मज़दूरी ही चलती रही। इसलिए कई राज्यों में इससे सम्बन्धित कदम उठाए गए जिन्हें Tenancy Reforms कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मजदूरों की सुरक्षा तथा सही किराए को निश्चित करना जिस से मज़दूर प्रत्यक्ष रूप से राज्य के सम्पर्क में आ गए। इन सुधारों को नवम्बर, 1969 तथा सितम्बर, 1970 में हुई मुख्यमन्त्रियों की बैठकों में Revive किया गया तथा यह सिफ़ारिश की गई कि सरकारी प्रयास अधिक होने चाहिएं ताकि मजदूरों की स्थिति में सुधार हो सके।

प्रश्न 28.

पंचायती राज्य संस्थाएं।

उत्तर-

हमारे देश में स्थानीय क्षेत्रों का विकास करने के लिए दो प्रकार के ढंग हैं। शहरी क्षेत्रों का विकास करने के लिए स्थानीय सरकारें होती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए पंचायती राज्य संस्थाएं होती हैं। हमारे देश की लगभग 70% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं उन्हें पंचायती राज्य संस्थाएं कहते हैं। इसमें तीन स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पर विकास करने के लिए पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर विकास करने के लिए ब्लॉक समिति होती है तथा जिला स्तर पर विकास करने के लिए जिला परिषद् होती है। इन सभी के सदस्य चुने भी जाते हैं तथा मनोनीत भी होते हैं।

प्रश्न 29.

ग्राम सभा।

उत्तर-

गांव की पूरी जनसंख्या में से बालिग व्यक्ति जिस संस्था का निर्माण करते हैं उसे ग्राम सभा कहते हैं। गांव के सभी वयस्क व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं तथा यह गांव की पूर्ण जनसंख्या की एक सम्पूर्ण इकाई है। यह वह मूल इकाई है जिस पर हमारे लोकतन्त्र का ढांचा टिका हुआ है। जिस गांव की जनसंख्या 250 से अधिक होती है वहां ग्राम सभा बन सकती है। यदि एक गांव की जनसंख्या कम है तो दो गांव मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा में गांव का प्रत्येक वह बालिग अथवा वयस्क व्यक्ति सदस्य होता है जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक ग्राम सभा का एक प्रधान तथा कुछ सदस्य होते हैं जो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

प्रश्न 30.

ग्राम पंचायत।

उत्तर-

प्रत्येक ग्राम सभा अपने क्षेत्र में से एक ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। इस प्रकार ग्राम सभा एक कार्यकारी संस्था है जो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है। इस में एक सरपंच तथा 5 से 13 तक पंच होते हैं। यह 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है परन्तु यदि यह अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करे तो उसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। पंचायत में पिछड़ी श्रेणियों तथा स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित हैं। ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी तथा मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। ग्राम पंचायत गांव में सफाई, मनोरंजन, उद्योग तथा यातायात के साधनों का विकास करती है तथा गांव की समस्याएं दूर करती है।

प्रश्न 31.

ग्राम पंचायत के कार्य।

उत्तर-

- ग्राम पंचायत का सबसे पहला कार्य गांव के लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के स्तर को ऊँचा उठाना होता है।

- गांव की पंचायत गांव में स्कूल खुलवाने तथा लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करती है।

- ग्राम पंचायत ग्रामीण समाज में मनोरंजन के साधन जैसे कि फिल्में, मेले लगवाने तथा लाइब्रेरी खुलवाने का भी प्रबन्ध करती है।

- पंचायत लोगों को कृषि की नई तकनीकों के बारे में बताती है, नए बीजों, उन्नत उर्वरकों का भी प्रबन्ध करती है।

- यह गांव में कुएं, ट्यूबवैल इत्यादि लगवाने का प्रबन्ध करती है तथा नदियों के पानी की भी व्यवस्था करती है।

- यह गांवों का औद्योगिक विकास करने के लिए गांव में उद्योग लगवाने का भी प्रबन्ध करती है।

प्रश्न 32.

न्याय पंचायत।

उत्तर-

गांवों के लोगों में झगड़े होते रहते हैं जिस कारण उनके झगड़ों का निपटारा करना आवश्यक होता है। इसलिए 5-10 ग्राम सभाओं के लिए एक न्याय पंचायत का निर्माण किया जाता है। न्याय पंचायत लोगों के बीच होने वाले झगड़ों को खत्म करने में सहायता करती है। इसके सदस्य चुने जाते हैं तथा सरपंच पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाता है। इन सदस्यों को पंचायत से प्रश्न पूछने का भी अधिकार होता है।

प्रश्न 33.

पंचायत समिति अथवा ब्लॉक समिति।

उत्तर-

पंचायती राज्य संस्थाओं के तीन स्तर होते हैं। सबसे निचले गांव के स्तर पर पंचायत होती है। दूसरा स्तर ब्लॉक का होता है जहां पर ब्लॉक समिति अथवा पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है। एक ब्लॉक में आने वाली पंचायतें, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं तथा इन पंचायतों के प्रधान अथवा सरपंच इसके सदस्य होते हैं।

पंचायत समिति के इन सदस्यों के अतिरिक्त और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के कार्यों का ध्यान रखती है। यह गांवों के विकास के कार्यक्रमों को चैक करती है तथा पंचायतों को गांव के कल्याण करने के लिए निर्देश देती है। यह पंचायती राज्य के दूसरे स्तर पर है।

प्रश्न 34.

जिला परिषद्।

उत्तर-

पंचायती राज्य के सबसे ऊंचे स्तर पर है ज़िला परिषद् जो कि जिले के बीच आने वाली पंचायतों के कार्यों का ध्यान रखती है। यह भी एक प्रकार की कार्यकारी संस्था होती है। पंचायत समितियों के चेयरमैन चुने हुए सदस्य, उस क्षेत्र के लोक सभा, राज्य सभा तथा विधान सभा के सदस्य सभी जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। यह सभी जिले में आने वाले गांवों के विकास का ध्यान रखते हैं। जिला परिषद् कृषि में सुधार, ग्रामीण बिजलीकरण, भूमि सुधार, सिंचाई, बीजों तथा उर्वरकों को उपलब्ध करवाना, शिक्षा, उद्योग लगवाने जैसे कार्य करती है।

V. बड़े उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

ग्रामीण परिवार क्या होता है ? इसकी विशेषताओं का वर्णन करो।

उत्तर-

ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवार का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कृषि प्रधान समाजों में परिवार का बहुत महत्त्व होता है। वैसे तो गांवों में परिवार के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं परन्तु संयुक्त परिवार ही ऐसा परिवार है जो सभी ग्रामीण समाजों में पाया जाता है। भारत के बहुत-से क्षेत्रों में पितृ प्रधान संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इसलिए हम ग्रामीण समाज में मिलने वाले संयुक्त परिवार का वर्णन करेंगे।

संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें कई पुश्तों के सदस्य इकट्ठे रहते हैं। इसका अर्थ है कि दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची, उनके बच्चे, लड़कों की पत्नियां तथा बिन ब्याहे बच्चे इत्यादि सभी एक ही निवास स्थान पर रहते हैं।

कार्वे (Karve) के अनुसार, “संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें साधारणतया सभी एक ही घर में रहते हैं, जोकि साझी रसोई में पका भोजन खाते हैं तथा साझी जायदाद के मालिक होते हैं तथा जो किसी न किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के रक्त से सम्बन्धित होते हैं।”

आई०पी० देसाई (I.P. Desai) के अनुसार, “हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं तथा यह सदस्य आपकी जायदाद, आय तथा आपसी अधिकारों और फर्जी से सम्बन्धित हों।”

इस प्रकार इन परिभाषाओं को देखकर हम संयुक्त परिवार के निम्नलिखित लक्षणों के बारे में बता सकते हैं:

- इनका आकार बड़ा होता है।

- इस परिवार के सदस्यों में सहयोग की भावना होती है।

- परिवार में जायदाद पर सभी का समान अधिकार होता है।

- परिवार के सभी सदस्य एक ही निवास स्थान पर रहते हैं।

- परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियां एक जैसी ही होती हैं।

देसाई का कहना है कि जिस किसी भी समाज में कृषि से सम्बन्धित पेशे बहुत अधिक होते हैं वहां पितृ प्रधान संयुक्त परिवार होते हैं। कृषि प्रधान समाजों में संयुक्त परिवार एक आर्थिक सम्पत्ति की तरह कार्य करता है। पितृ प्रधान ग्रामीण संयुक्त परिवार के बहुत-से ऐसे पहलू हैं, जैसे कि क्रियात्मक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि जो इसको शहरी परिवार व्यवस्था से अलग करते हैं।

इस तरह इस चर्चा से स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजों में साधारणतया पितृ प्रधान संयुक्त परिवार ही पाए जाते हैं। इन परिवारों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

ग्रामीण परिवार की विशेषताएं (Characteristics of Rural Family)-

- बड़ा आकार।

- कृषि पर निर्भरता।

- अधिक सामूहिक भावना अथवा एकता।

- अधिक अन्तर्निर्भरता तथा अनुशासन।

- पारिवारिक अहं का अधिक होना।

- पिता का अधिक अधिकार।।

- पारिवारिक कार्यों में अधिक हिस्सेदारी। अब हम इनका वर्णन विस्तार से करेंगे।

1. बड़ा आकार (Large in Size) ग्रामीण परिवार की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह आकार में काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि इसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या भी इस बड़े आकार के लिए उत्तरदायी है। कई स्थानों पर तो कई परिवारों के सदस्यों की संख्या 60-70 तक भी पहुंच जाती है। परन्तु साधारणतया एक ग्रामीण परिवार में 6 से 15 तक सदस्य होते हैं जिस कारण यह आकार में बड़े होते हैं।

2. कृषि पर निर्भरता (Dependency upon Agriculture) ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है जिस कारण ग्रामीण परिवार के सभी सदस्य कृषि के कार्यों में लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए खेत में हल चलाने का कार्य कोई और करता है तथा पशुओं का चारा काटने के लिए कोई और कार्य करता है। ग्रामीण परिवार में स्त्रियां खेतों में कार्य करती हैं जिस कारण ही ग्रामीण परिवार शहरी परिवार से अलग होता है। बहुत-सी स्त्रियां खेतों में अपने पतियों की मदद करने के लिए तथा मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए कार्य करती हैं। इसके साथ ही घर में रहने वाली स्त्रियां भी बिना किसी कार्य के नहीं बैठती हैं। वह पशुओं को चारा डालने तथा पानी पिलाने का कार्य करती रहती हैं। खेतों में इकट्ठे कार्य करने के कारण उनकी सोच तथा विचार एक जैसे ही हो जाते हैं।

3. अधिक एकता (Greater Unity)-ग्रामीण परिवार की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता इस में एकता का होना है। ग्रामीण परिवारों में शहरी परिवारों की तुलना में अधिक एकता होती है। जैसे पति-पत्नी, दादा-पोता, माता-पिता में अधिक भावनात्मक तथा गहरे रिश्ते पाए जाते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि ग्रामीण लोग समहों में रहना अधिक पसन्द करते हैं तथा उनमें एकता किसी खुशी अथवा दु:ख के मौके पर देखी जा सकती है। ग्रामीण परिवार के सदस्यों की इच्छाएं, विचार, कार्य, गतिविधियां तथा भावनाएं एक जैसी ही होती हैं। वह लगभग एक जैसे कार्य करते हैं तथा एक जैसा ही सोचते हैं। सदस्य के निजी जीवन का महत्त्व परिवार से कम होता है। सभी सदस्य एक ही सूत्र में बन्धे होते हैं तथा परिवार के आदर्शों और परम्पराओं के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं।

4. अधिक अन्तर्निर्भरता तथा अनुशासन (More Inter-dependency and Discipline)-शहरी परिवारों के सदस्यों की तुलना में ग्रामीण परिवार के सदस्य एक-दूसरे पर अधिक निर्भर होते हैं। शहरों में मनुष्य की बहुत-सी आवश्यकताएं परिवार से बाहर ही पूर्ण हो जाती हैं। परन्तु ग्रामीण परिवार में मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि आवश्यकताएं परिवार में ही पूर्ण होती हैं। इसका कारण यह है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति गांवों में परिवार के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं कर सकता है तथा व्यक्ति अकेले ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे गांव में कोई लड़का तथा लड़की अपने आप ही विवाह नहीं करवा सकते बल्कि उनके परिवार ही विवाह का प्रबन्ध करते हैं। अधिक अन्तर्निर्भरता के कारण परिवार के सदस्य अपने बड़ों के नियन्त्रण के अन्तर्गत तथा अनुशासन में रहते हैं। परिवार का छोटा सदस्य बड़े सदस्य की प्रत्येक बात मानता है चाहे बड़ा सदस्य गलत ही क्यों न हो।

5. पारिवारिक अहं का अधिक होना (More Pride of Family)-ग्रामीण परिवार का एक और महत्त्वपूर्ण लक्षण परिवार के अहं का अधिक होना है। परिवार के सदस्यों की अधिक अन्तर्निर्भता तथा एकता के कारण ग्रामीण परिवार एक ऐसी इकाई का रूप ले लेता है जिसमें एक सदस्य की जगह परिवार का अधिक महत्त्व होता है। साधारण शब्दों में ग्रामीण परिवार में परिवार का महत्त्व अधिक तथा एक सदस्य का महत्त्व कम होता है। परिवार के किसी भी सदस्य की तरफ से किया गया कोई भी अच्छा या गलत कार्य परिवार के सम्मान या कलंक का कारण बनता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह परिवार के सम्मान को बरकरार रखे। पारिवारिक अहं की उदाहरण हम देख सकते हैं कि परिवार के सम्मान के लिए कई बार गांव के अलग-अलग परिवारों में झगड़े भी हो जाते हैं तथा कत्ल भी हो जाते हैं।

6. पिता के अधिक अधिकार (More Powers of Father)-ग्रामीण परिवारों में पिता के अधिकार अधिक होते हैं। पिता ही पूर्ण परिवार का कर्ता-धर्ता होता है। परिवार के सदस्यों को लिंग तथा उम्र के आधार पर कार्यों के विभाजन, बच्चों के विवाह करने, आय का ध्यान रखना, सम्पूर्ण घर को सही प्रकार से चलाना इत्यादि कई ऐसे कार्य हैं जो पिता अपने ढंग से करता है। पिता का ग्रामीण परिवार पर इतना अधिक प्रभाव होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य उसके आगे बोल नहीं सकता है। ग्रामीण परिवार शहरी परिवारों के बिल्कुल ही विपरीत होते हैं जहां परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना ही महत्त्व होता है।