This PSEB 7th Class Computer Notes Chapter 6 मल्टीमीडिया से जान-पहचान will help you in revision during exams.

PSEB 7th Class Computer Notes Chapter 6 मल्टीमीडिया से जान-पहचान

जान-पहचान : कम्प्यूटर की मदद से हम अलग-अलग प्रकार की तस्वीरें बना सकते हैं और उन को छाप भी सकते हैं। कम्प्यूटर हमें अलग-अलग तस्वीरें बनाने के लिए अलग-अलग साफ्टवेयर प्रदान करवाता है। पेंट, अडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ग्राफिकल साफ्टवेयर हैं।

मल्टीमीडिया:

जब बहुत से मीडिया जैसे तस्वीरें, टैक्सट, आवाज़, मूवी आदि एकत्रित हो जाते हैं तो मल्टीमीडिया बन जाता है। मल्टीमीडिया का प्रयोग मनोरंजन के साधनों के लिए, शिक्षा देने के लिए किया जा रहा है।

मल्टीमीडिया के भाग :

मल्टीमीडिया के निम्न भाग होते हैं :

- टैक्सट : टैक्सट मल्टीमीडिया का बेसिक भाग होता है। किसी भी प्रकार के मल्टीमीडिया प्रोजैक्ट में जानकारी या शाब्दिक रूप देने के लिए टैक्सट का प्रयोग होता है। टैक्सट किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है।

- पिक्चर : पिक्चर या तस्वीर मल्टीमीडिया का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। जो जानकारी हम टैक्सट रूप में नहीं पेश कर सकते उसे हम तस्वीर के रूप में पेश कर सकते हैं। तस्वीर द्वारा पेश की जानकारी ज्यादा प्रभावशाली होती है। तस्वीरें कई प्रकार तथा फारमैट की होती हैं।

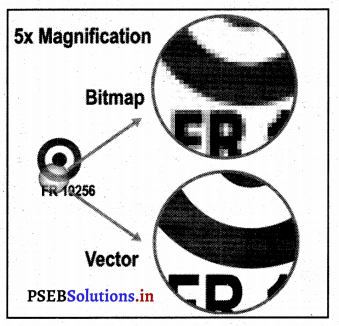

ग्राफिकस की किस्में :

इनकी दो मुख्य किसमें नीचे लिखी गई हैं –

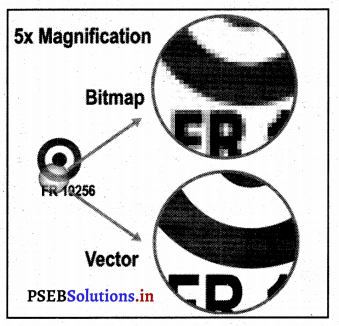

- वैक्टर इमेज़: यह इमेज़ ड्राईंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनको सीधे रूप से नहीं बनाया जा सकता। यह बहुत कम मैमरी घेरती है।

- बिटमैप इमेज़: इनका आकार वैक्टर इमेज़ से बड़ा होता है। यह सीधे रूप से पेंट आदि सफ्टवेयर इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है।

3आवाज: आवाज़ भी मल्टीमीडिया का महत्त्वपूर्ण भाग है। इससे हमारे मल्टीमीडिया ऑबजैक्ट में प्रभाव बढ़ता है। आवाज़ दो प्रकार की होती है। एनालॉग तथा डिजीटल। डिजीटल प्रकार से स्टोर की आवाज़ ज्यादा प्रभावशाली होती है।

4. वीडियो: वीडियो को चलचित्र भी कहते हैं। ये असल में तस्वीरें ही होती हैं जिनको क्रमवार तेज़ी से चलाया जाता है। जिससे वे हमें चलती दिखाई देती हैं।

5. एनीमेश: एनीमेशन तस्वीरों को तेज़ी से चलता दिखाने से ही बनती है। इसमें तस्वीरें कृत्रिम होती है। कई प्रकार के कार्टून इसी तकनीक से बनते हैं।

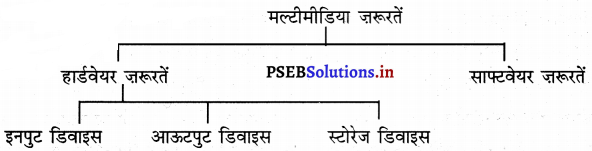

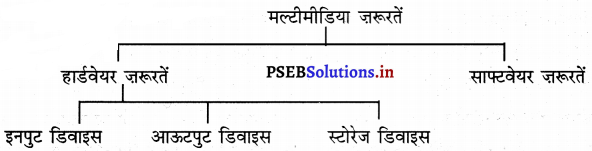

मल्टीमीडिया की ज़रूरतें : मल्टीमीडिया की निम्न ज़रूरतें हैं-

(1) हार्डवेयर ज़रूरतें : मल्टीमीडिया के लिए प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस निम्न हैं

- कीअ-बोर्ड

- माऊस

- स्क्रीन

- स्के नर

- वॉयस रैकोगनीशन सिस्टम

- डिजीटल कैमरा।

(2) आऊटपुट यंत्र : मल्टीमीडिया के लिए निम्न आऊटपुट डिवाइस चाहिए-

- मॉनीटर

- आडियो डिवाइस

- वीडियो डिवाइस

- प्रोजैक्टर

- प्रिंटर

(3) स्टोरेज डिवाइस : मल्टीमीडिया के लिए निम्न स्टोरेज डिवाइस चाहिए-

- रैम

- हार्ड डिस्क ड्राइव

- मैगनेटिक टेप

- CD/DVD

- USB पैन ड्राइव।

(4) साफ्टवेयर :

मल्टीमीडिया के लिए कई साफ्टवेयर प्रयोग होते हैं, उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं-

- अडोव डायरैक्टर

- मीडिया वलैंडर

- मीडिया वर्कस

- क्रिऐट टूगेदर

- पूले एम ओ

- मल्टीमीडिया बिल्डर।

एनीमेशन : तस्वीरों को प्रभावशाली बनाने के लिए हम तस्वीरों पर अलग-अलग प्रकार के प्रभाव डालते हैं। इन प्रभावों को ही एनीमेशन कहा जाता है। एनीमेशन बनाने के लिए विण्डो के द्वारा एक साफ्टवेयर प्रदान करवाया गया है, जिसका नाम विण्डो मूवी मेकर है।

मल्टीमीडिया प्रैजनटेशन :

किसी खास विषय से संबंधित जानकारी को मल्टीमीडिया की मदद से पेश करने के ढंग को मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसमें यह दर्शाया जाता है कि प्रेजेंटेशन के लिए कौन-कौन सी ज़रूरतें होती हैं। इसको दर्शकों के सामने किस प्रकार पेश किया जाता है। इसके बाद इसके भागों जैसे टैक्सट, आडियो, वीडियो आदि की तैयारी की जाती है।

मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए-

- मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने से पहले प्रयोग की जाने वाली टूल की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है।

- दर्शकों की रुचि को ध्यान में रख के टैक्सट और तस्वीरों के रंग अनुकूल इस्तेमाल करने चाहिए।

- हमेशा अच्छे विषय की प्रेजेंटेशन बनायें, जो दर्शकों को ज्ञान दें।

- मल्टीमीडिया का आकार छोटा होना चाहिए।

- ग्राफिक्स का इस्तेमाल ज्यादा और टैक्सट का इस्तेमाल कम होनी चाहिए।

- ऐनीमेशन में फालतू ट्रांजीशन से भी गुरेज करना चाहिए।

- पहले दर्शकों की दिलचस्पी का ज्ञान कर लेना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं।

मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन : मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की कई किस्में हो सकती हैं। इनमें से कुछ नीचे लिखे अनुसार हैं-

1. सलाइड प्रैजेंटेशन-यह पावर प्वाईंट में तैयार की जाती है। इन में सलाइडें तैयार की जाती हैं। सलाइडों में टैक्सट, तस्वीरें, आवाजें, वीडियो आदि भरे जा सकते हैं।

2. प्रेजेंटेशन- इनमें यूज़र कम्प्यूटर से सीधा ही जुड़ जाता है। यूज़र काम करने या उत्तरों का चुनाव करने के लिए सक्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीरों का चुनाव करता है।

3. वैब पेज-मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए वैब पेज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैब पेजों में अलग-अलग मल्टीमीडिया तत्त्व भरे जा सकते हैं। वैब पेजों को . एकत्रित करके वैब साईट तैयार की जा सकती है।

मल्टीमीडिया में फाइल फारमेंट-जिन फाइलों में ग्राफिक्स स्टोर किये जाते हैं उन्हें ग्राफिक्स फाइलें कहा जाता है। ग्राफिक्स फाइलों का अलग-अलग फारमैट होता है। कुछ फारमैट नीचे दिये अनुसार हैं –

1. GIF – GIF का पूरा नाम है-ग्राफिक इंटरचेंज फारमेंट-इसमें 256 रंग होते हैं। यह फारमैट सभी कम्प्यूटरों में चल सकता है। इस फारमैट वाली फाइलें कम्परैस्ड होती हैं। यही कारण है कि इनका आकार काफ़ी छोटा होता है। यह मैमरी में कम स्थान घेरती हैं। इन फाइलों की ऐक्स्टेंशन gif होती हैं। यह फाइलें वैब ब्राओज़र की तरफ से सबसे अधिक पसन्द की जाती हैं।

2. JPEG JPEG का पूरा नाम है-जुआइंट फोटोग्राफिक एकस्पर्ट ग्रुप-इनमें लाखों रंग होते हैं। यह फोटोज़ और गुंझलदार तस्वीरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें jpeg या jpg ऐक्स्टैंशन होती है। यह फाइलें कम्परैस्ड होती हैं। यह फाइलें सभी कम्प्यूटरों पर चल सकती हैं।

3. BMP बी० एम० पी० का पूरा नाम-बिट मैप पिक्चर होता है। इनमें लाल, हरे और नीले (प्राइमरी) रंगों से तस्वीरें बनती हैं। इनका आकार बड़ा होता है। यह ज़्यादा मैमरी घेरती हैं। इनकी ऐक्स्टेंशन bmp होती है।

4. PDF पी० डी० एफ० का पूरा नाम है-पोरटेबल डाकूमैंट फारमैट। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह फारमैट इधर-उधर बदले जा सकने वाले (पोरटेबल) डाकूमैंटस के लिए प्रयोग किये जाते हैं। यह फारमैट सिर्फ अडोब ऐकरोबेट (Adobe Acrobat) द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं। यह वैक्टर और बिटमैप दोनों का मेल होती हैं। इन फाइलों में लिंक होते हैं। फोटोशॉप (Photoshop) में भी यह फाइलें प्रयोग की जा सकती हैं। इनकी ऐक्स्टेंशन pdf होती है।

मल्टीमीडिया के क्षेत्र : मल्टीमीडिया के प्रयोग के निम्न क्षेत्र हैं :

1. शिक्षा : शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग विद्यार्थियों को सामग्री देने के लिए किया जाता है। ई-लर्निंग भी इसी का एक भाग है। इसके प्रयोग से अध्यापन को काफी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। .

2. व्यापार : मल्टीमीडिया के प्रयोग से एक व्यापारी अपने व्यापार की पेशकारी बढ़िया ढंग से कर सकता है। इसके अलावा इसका प्रयोग ट्रेनिंग, बाजारीकरण तथा मशहूरी करने के लिए भी किया जाता है। वीडियो कानफ्रेंसिंग द्वारा व्यापारी एक-दूसरे से दूर बैठे बात कर सकते हैं।

3. मैडीकल सेवा : मल्टीमीडिया के प्रयोग से मैडीकल क्षेत्र में कृत्रिम वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इसके लिए एनीमेशन या वरचुयल टैकनालॉजी का प्रयोग किया जाता है।

4. मनोरंजन : मनोरंजन क्षेत्र में मल्टीमीडिया का प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न, गेम, वीडियो तथा फिल्मों में किया जाता है। इससे इनकी कवालिटी को बढ़िया बनाया जा सकता है।

5. जनतक स्थान : मल्टीमीडिया का प्रयोग लाइब्रेरी, शापिंग मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा होटलों आदि में ज़रूरी सूचना देने के लिए किया जाता है।

6. मल्टीमीडिया कानफ्रंस : मल्टीमीडिया कानफ्रंस दूर बैठ कर दूसरे व्यक्तियों से बात करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसके द्वारा हम अपनी बातें दूसरों के आगे रख सकते हैं।

![]()

![]()