Punjab State Board PSEB 10th Class Science Important Questions Chapter 2 ਤੇਜ਼ਾਬ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਲੂਣ Important Questions and Answers.

PSEB 10th Class Science Important Questions Chapter 2 ਤੇਜ਼ਾਬ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਲੂਣ

ਵੱਡੇ ਉੱਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (Long Answer Type Questions)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.

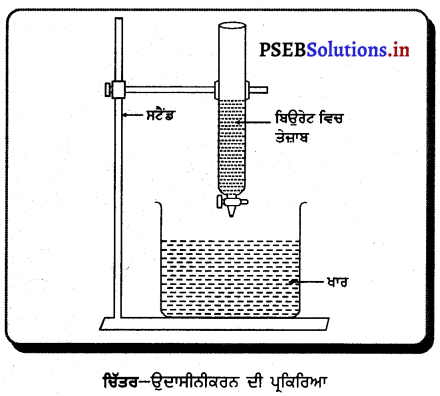

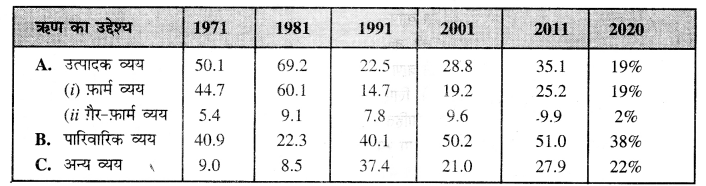

ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਓ ।

ਉੱਤਰ-

ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ – ਅਜਿਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਖਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

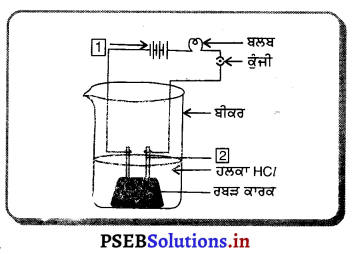

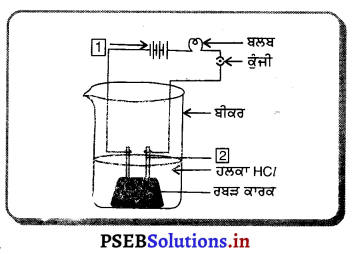

ਪ੍ਰਯੋਗ – ਇਕ ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਣੂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਕਸਾਈਡ ਦਾ ਘੋਲ ਲਉ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਫਿਨਾਥਫਥੇਲੀਨ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪਾਉ । ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਇਕ ਬਿਉਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਣੂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਅਮਲ (HCl) ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ । ਹੁਣ ਬਿਉਰੇਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ । ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਘੋਲ ‘ਤੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਟਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.

ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਹਨ-

(1) ਧਾਤੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ – ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਲੋਹਾ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ-

Zn (s) + ਤਣ H2SO4 (aq) → Zn SO4(aq) + H2 (g)

Mg (s) + ਤਣ 2HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2 (g)

(2) ਧਾਤੂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ – ਤੇਜ਼ਾਬ ਧਾਤੂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ CO2 ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

Na2 CO3 + H2SO4 → Na2 SO4 + H2O + CO2

NaHCO3 + HCI – NaCl + H2O + CO2

(3) ਖਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ – ਤੇਜ਼ਾਬ, ਖਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

HCl + NaOH → NaCl + H2O

HCl + KOH → KCl + H2O

(4) ਧਾਤੂ ਸਲਫਾਈਟ ਅਤੇ ਬਾਈਸਲਫ਼ਾਈਟ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ – ਤੇਜ਼ਾਬ, ਧਾਤੂ ਸਲਫ਼ਾਈਟ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਬਾਈਸਲਫ਼ਾਈਟ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਕੇ SO2 ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

CaSO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + SO2 (g)

NaHSO3 + HCl → NaCl + H2O + SO2 (g)

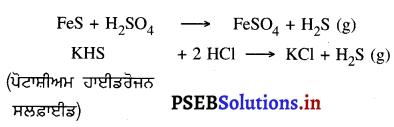

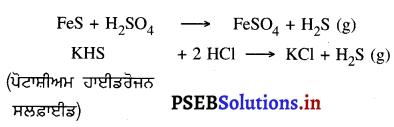

(5) ਧਾਤੂ ਸਲਫ਼ਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫ਼ਾਈਡ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ-ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤੂ ਸਲਫ਼ਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫ਼ਾਈਡ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ H2S ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

(6) ਧਾਤੂ ਕਲੋਰਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ – ਜਦੋਂ ਧਾਤੂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl (g)

NaCl + NaHSO4 → Na2SO4 + HCl (g)

(7) ਧਾਤੂ ਨਾਈਟਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ-ਧਾਤੂ ਨਾਈਟਰੇਟ ਨਾਲ ਗਾੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ’ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

NaNO3 + H2SO4 → Na HSO4 + HNO3

NaNO3 + Na HSO4 → Na2SO4 + HNO3

(8) ਧਾਤੂ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ – ਧਾਤੂ ਆਕਸਾਈਡ ਤਣੂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਲੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

Na2O + 2HNO3 → 2Na NO3 + H2O

Cu0 + 2HCl → CuCl2 + H2O .

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.

ਖਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਖਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-

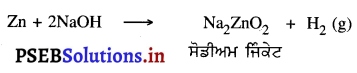

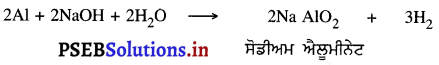

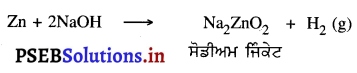

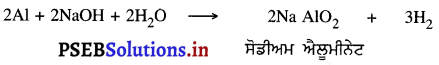

(1) ਧਾਤੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ – ਖਾਰ ਕੁਝ ਧਾਤੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ H2 ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

(2) ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ – ਕੁਝ ਖਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ CO, ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

2NaOH + CO2 → Na2 CO3 + H2O

2KOH +CO2 → K2 CO3 + H2O

(3) ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ – ਖਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਕੇ ਲੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Fe (OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Ca (OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

(4) ਲੂਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ – ਤਾਂਬਾ, ਲੋਹਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਦਿ ਦੇ ਲੂਣ, ਖਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਧਾਤੂ ਹਾਈਡਰਾਕਸਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ZnSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Zn (OH)2↓

CuSO4 + 2NH4OH → (NH2)4 SO4 + Cu (OH)2↓

Fe Cl3 + 3Na OH → 3NaCl + Fe (OH)3↓

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ pH ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ।

ਉੱਤਰ-

pH ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ।

(1) ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ – ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 7.0 ਤੋਂ 7.8 pH ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ pH ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਡਾ ਲਹੂ, ਅਥਰੂ ਲਾਰ ਆਦਿ ਦਾ pH ਲਗਪਗ 7.4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ 7.0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 7-8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ pH ਦਾ ਮਾਨ ਜਦੋਂ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 5-6 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ pH ਦਾ ਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(2) ਪੇੜ – ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ-ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ pH ਪਰਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

(3) ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ – ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ HCl ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਪਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਬਣਨ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟ ਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਖਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮਿਲਕ ਆਫ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੁਰਬਲ ਖਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(4) ਦੰਦ ਦਾ ਭੈ – ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ pH ਦਾ ਮੁੱਲ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਖੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਪਰ ਮੂੰਹ ਵੀ pH ਦਾ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੀਵਾਣੂ, ਅਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਮਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖਾਰੀ ਦੰਦ ਮੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

(5) ਜੀਵ – ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ-ਜਦੋਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਛੱਡਦੇ ਹਨ । ਮਧੂਮੱਖੀ, ਭਰਿੰਡ, ਚਿੱਟੀ ਆਦਿ ਮੈਥੇਨਾਇਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੰਗ ਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

(6) ਖ਼ਾਸ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ – ਨੇਟਲ (Nettle) ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਡੰਗਨੁਮਾ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਤੇ ਡੰਗ ਵਰਗਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਥਿਨਾਇਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਰਿਸਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਲਾਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਗੜ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (Short Answer Type Questions)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.

ਸੂਚਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਸੂਚਕ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸਚਿਤ ਰੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸੂਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

- ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕ ।

- ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕ ।

1. ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕ-

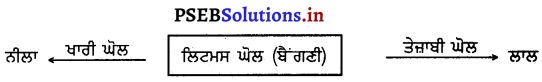

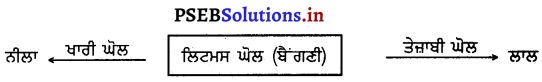

(ਉ) ਲਿਟਮਸ ਘੋਲ – ਲਿਚੇਨ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਿਟਮਸ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਘੋਲ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਨੀਲਾ ਲਿਟਮਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਖਾਰ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ । ਲਿਟਮਸ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਾਰੀ ।

(ਅ) ਹਲਦੀ – ਹਲਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਰੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਤੇ ਲਾਲ-ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(ੲ) ਫਿਨਾਲਫਥੇਲਿਨ-ਇਹ ਸੰਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਹੈ । ਇਹ ਖਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

(ਸ) ਮਿਥਾਈਲ ਔਰੇਂਜ – ਇਹ ਵੀ ਸੰਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਹੈ । ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

2. ਗੰਧੀ ਸੂਚਕ – ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ, ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਧ · ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.

ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ-

- ਸਿਰਕਾ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

- ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ HC1 ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

- ਟਾਰਟੇਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

- ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਅਮਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.

ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

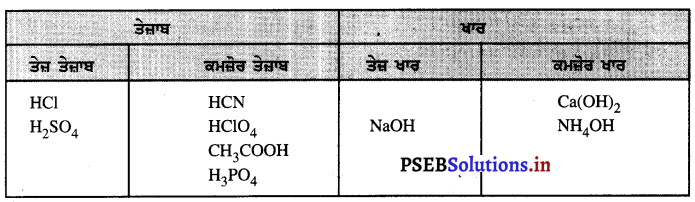

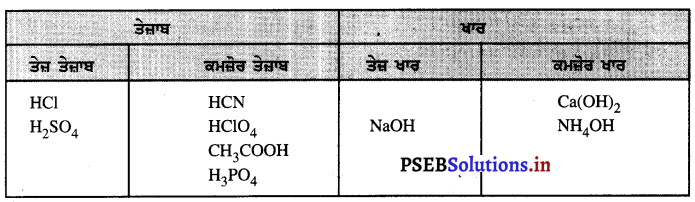

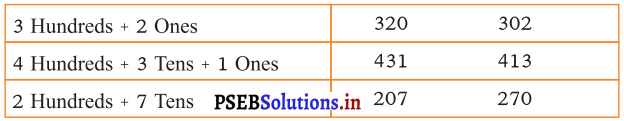

ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-

| ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬ |

ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇਜ਼ਾਬ |

| (1) ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ H+ ਆਇਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਆਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । |

(1) ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ H+ ਯਆਇਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਆਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ । |

(2) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਯ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਉਦਾਹਰਨ- H2SO4, HNO3 |

(2) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਿਯੋਜਿਤ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਯ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਦਾਹਰਨ- H2CO3, CH3 COOH |

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.

ਤੇਜ਼ ਖਾਰ (Strong base) ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਰ (Weak base) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਤੇਜ਼ ਖਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-

| ਤੇਜ਼ ਖਾਰ |

ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਰ |

ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਕੇ OH– ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਉਦਾਹਰਨ- NaOH, KOH |

ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਹਨ ।

ਉਦਾਹਰਨ- Ca (OH)2 Mg (OH)2 |

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ।

(i) HCl

(ii) H2SO4

(iii) CH3COOH

(iv) HCN

(v) HClO4

(vi) H3PO4

(vii) NaOH

(viii) Ca(OH)2

(ix) NH4OH.

ਉੱਤਰ-

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.

ਖਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਖਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ-

- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

- ਐਂਟਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

- ਪੈਟਰੋਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

- ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗੀਸ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

- ਇਹ ਫਿਨਾਲਫਥੇਲਿਨ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.

ਖਾਰ ਅਤੇ ਖਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਖਾਰ ਅਤੇ ਖਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ – ਉਹ ਖਾਰਕ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਰ ਖਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਰਕ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰਾਕਸਾਈਡ [Fe(OH)3] ਅਤੇ ਕਿਊਪਰਿਕ ਹਾਈਡਰਾਕਸਾਈਡ [Cu(OH)2] ਖਾਰਕ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.

ਸਾਧਾਰਨ ਨਮਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਸਾਧਾਰਨ ਨਮਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ-

- ਨਮਕ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਹੈ ।

- ਇਹ ਅਨੇਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

- ਇਹ ਸਾਬਣ ਉਦਯੋਗ, ਪਾਟਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

- ਇਹ ਹਿਮਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

- ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ, ਰੰਗਕਾਟ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.

ਰੰਗਕਾਟ ਚੂਰਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸਦੇ ਆਮ ਗੁਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ ।

Ca(OH)2 (s) + Cl2 (g) → CaOCl2 (s) + H2O (l)

ਉੱਤਰ-

ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੋਰ (Hopper) ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਲੋਰੀਨ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ ਰੰਗਕਾਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਣ-

- ਰੰਗਕਾਟ ਚੂਰਨ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

- ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ।

- ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ CO2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + Cl2

- ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + Cl2

CaOCl2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + Cl2

ਉਪਯੋਗ-

- ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਕਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ।

- ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ।

- ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਉੱਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ।

- ਇਹ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

- ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.

ਰੰਗਕਾਟ ਚੂਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ-

Cal(OH)2(s) Cl2(g) → CaOCl2(s) + H2O(l)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.

ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਲਿਖੋ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਸੂਤਰ Na2C03 10H20 ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਫੁਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੌਂ ਅਣੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

Na2CO3. 10H2O → Na2CO3. H2O + 9 H2O

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.

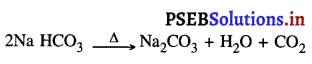

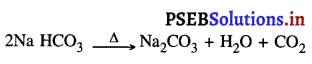

ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਘੋਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿਓ ।

ਉੱਤਰ-

ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13.

Ca0Cl2 ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ? ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਰੰਗਕਾਟ ਪਾਊਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਯੌਗਿਕ CaOCl2 ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ ਰੰਗਕਾਟ ਚੂਰਨ ਹੈ । ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕਲੋਰੀਨ ਰੰਗਕਾਟ ਚੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ [Ca(OH)2] ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14.

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ-

- ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

- ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

- ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15.

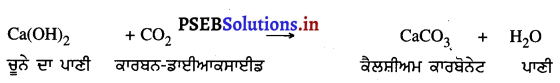

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

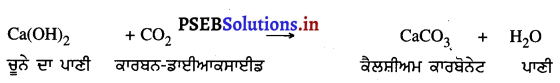

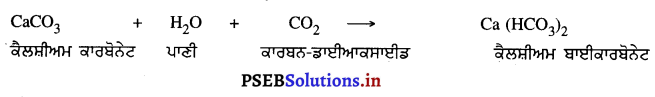

ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਚਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਲੰਘਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਦੁਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਲੰਘਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੂਨੇ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਧੀਆਪਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16.

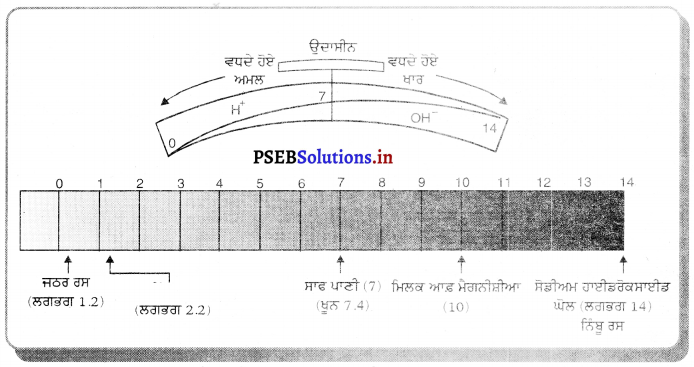

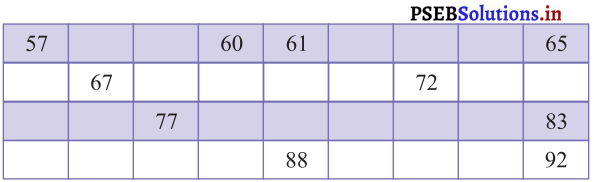

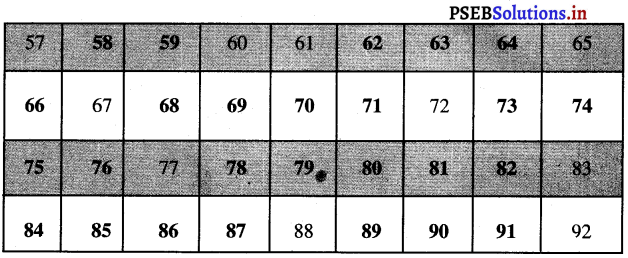

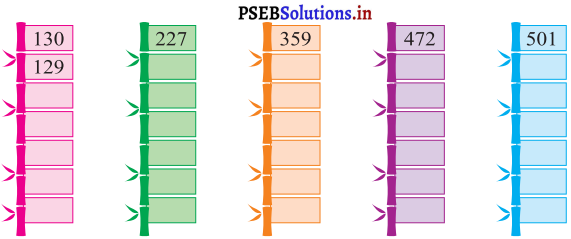

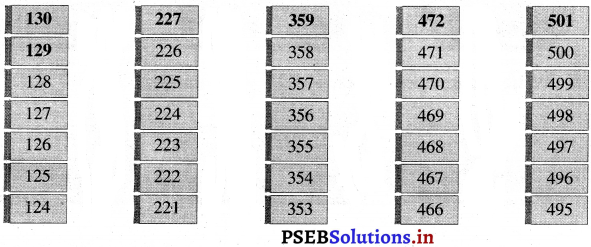

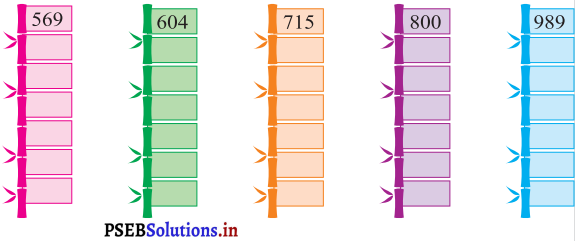

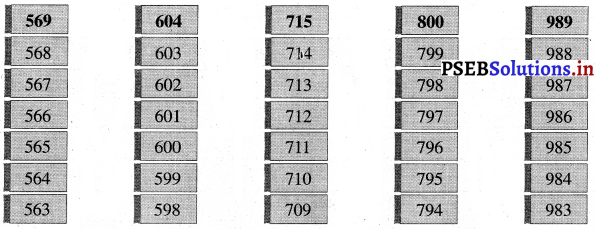

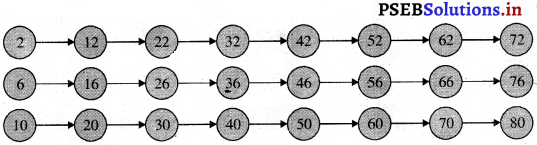

pH ਸਕੇਲ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਘੋਲ ਦੀ ਅਮਲਤਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ? ਇਕ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ pH ਅਤੇ (H3O+) ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ !

ਉੱਤਰ-

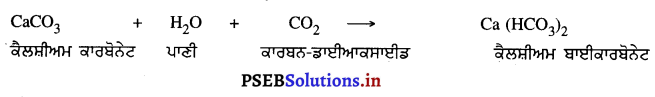

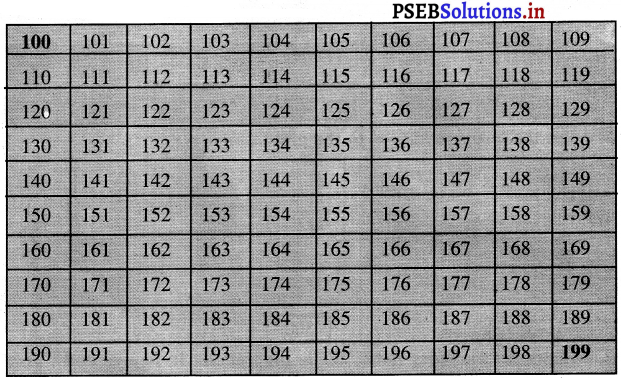

ਕਿਸੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਦੀ ਸਾਂਦਰਤਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ pH ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ‘p` ਪੁਸੀਂਸ (Potenz) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 14 ਤਕ pH ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ੀਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਣ ਨੂੰ ਅਤੇ 14 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਰੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ ਸਾਂਦਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ pH ਉੱਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀਨ ਘੋਲ ਦੇ pH ਦਾ ਮਾਨ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨ ਅਮਲੀ ਘੋਲ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਆਮ ਕਰਕੇ pH ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸੂਚਕ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਕੁਝ ਆਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ pH ਪੇਪਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17.

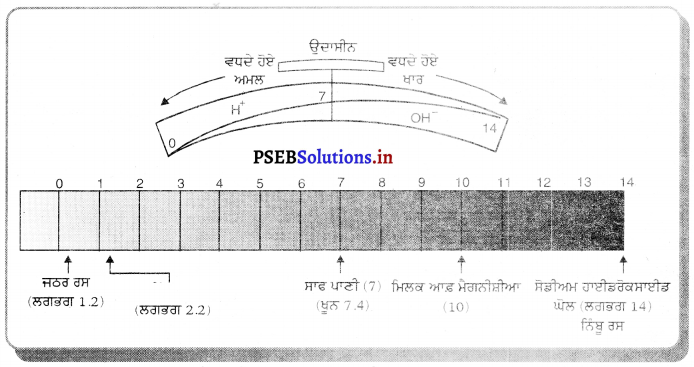

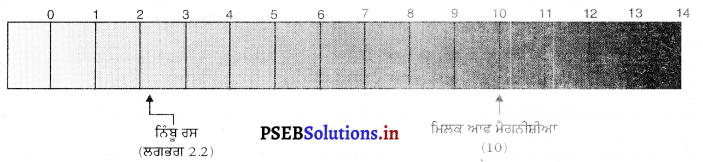

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ pH ਪੇਪਰ ‘ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ pH = 2.2 ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਆਫ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਦਾ pH = 10 ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

(ਮਾਂਡਲ ਪੇਪਰ)

ਉੱਤਰ-

ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਜਿਸਦਾ pH 2.2 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ pH ਵਾਲਾ · ਮਿਲਕ ਆਫ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ (pH = 10) ਖਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18.

ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ (Na2CO3 TOH) ਇਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਮੁੜ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਖਾਰੀ ਲੂਣ ਹੈ :

ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ।

ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ-

- ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੱਚ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

- ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬੋਰੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

- ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

- ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19.

ਉਫੁਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਉਰਫੁਲਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਭਿਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਓ ।

ਉੱਤਰ-

ਉਤਫੁਲਨ – ਉਤਫੁਲਨ ਉਸ ਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੌਗਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸੁਤਰ Na2CO3 10H2O ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ 9 ਅਣੂ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Na2 CO3 10H2O → Na2 CO3 H2O + 9H2O

ਗਰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20.

ਇਕ ਬੇਕਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕੇਕ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਘਟਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਕ ਫੁਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਕੇਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲਾ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ (ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਟਾਰਟਰਿਕ ਅਮਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਰਟਰਿਕ ਅਮਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੇਕ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬੇਕਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21.

ਰੰਗਕਾਟ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਜਦੋਂ ਰੰਗਕਾਟ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ CO ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰੰਗਕਾਟ ਚੂਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

CaOCl2 + CO2 → Ca CO3 + Cl2

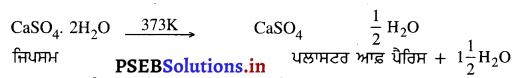

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22.

ਹਸਪਤਾਲਾਂ (Hospitals) ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

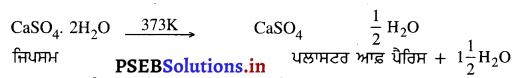

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੌਗਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੇਮੀ ਹਾਈਡਰੇਟ (CaSO4. \(\frac {1}{2}\) H2O) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ 373 K ਤਾਪ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23.

ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਿਖੋ

ਉੱਤਰ-

ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ : CaOCl2 ,\(\frac {1}{2}\) H2O.

ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲਾਭ-

- ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਚੇ, ਖਿਡੌਣੇ, ਸਿਰੇਮਿਕ, ਬਰਤਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

- ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਦਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

- ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

- ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

- ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

- ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24.

ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ‘ਮਿਲਕ ਆਫ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

ਜਾਂ

ਐਂਟ ਐਸਿਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਠਰ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੇਪਸਿਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੇਪਸਿਨ ਅਮਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਸ (acidity) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਅਮਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲਕ ਆਫ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25.

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੰਦ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੁਥਪੇਸਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ? ਕਿਉਂ ?

ਜਾਂ

pH ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਆਦਿ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ pH ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖੈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਰੀ ਟੁਥਪੇਸਟ ਜਾਂ ਟੁਥਮੰਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਰ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਫ਼ਾਲਤੂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖੈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26.

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕੀ ਹੈ ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ pH ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ SO2 SO3 NO2 ਆਦਿ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮਿੱਟੀ ਦਾ pH ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸੂਚਕ ਪੇਪਰ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ pH ਮਾਨ ਜਦੋਂ 5-6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਿੱਟੀ ਦਾ pH ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਖਨਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ, ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸੂਚਕ ਪੇਪਰ ਤੋਂ pH ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 27.

ਦੰਦ ਸੜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਦੰਦ ਸੜਨ-ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਵਾਣੁਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ pH ਦਾ ਮਾਨ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28.

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤਰ ਲਿਖੋ । ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਖੋ ।

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਂ-ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ।

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ-Na2CO3.10H2O

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਦੇ ਲਾਭ-ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ 15(ੳ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29.

ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ (Washing Soda) ਦੇ ਦੋ ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਦੇਖੋ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15 (ੳ) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30.

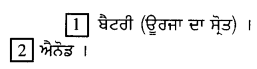

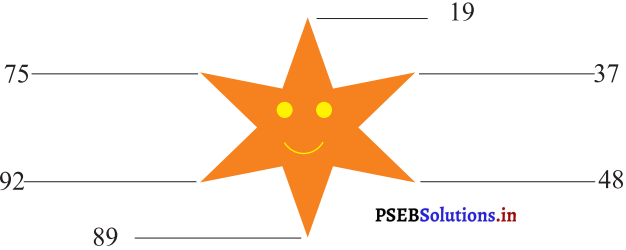

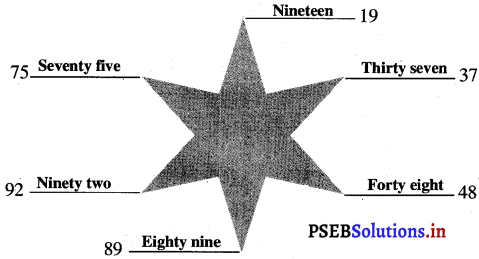

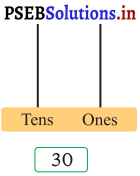

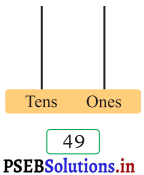

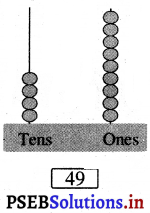

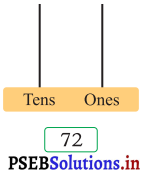

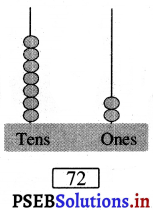

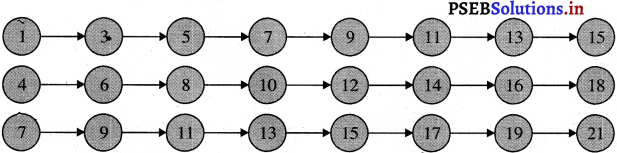

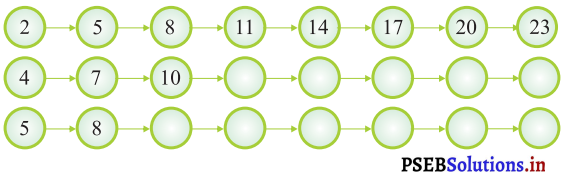

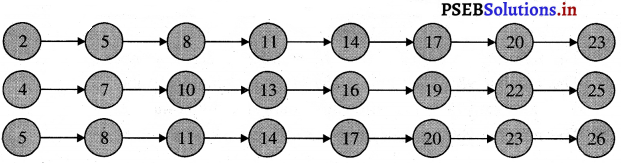

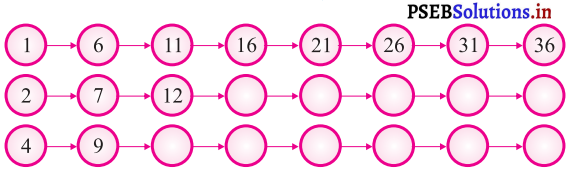

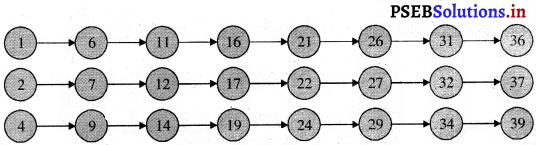

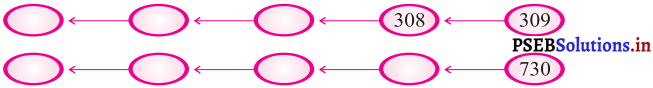

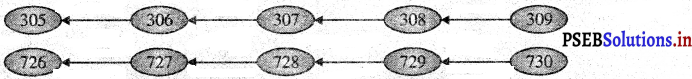

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ  ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ ।

ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 31.

ਆਇਓਡੀਨ ਯੁਕਤ ਲੂਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਆਇਉਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਗਲਗੰਡ (Goitre) ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਆਇਉਡੀਨਯੁਕਤ ਲੂਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (Very Short Answer Type questions)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.

ਭੋਜਨ ਦਾ ਖੱਟਾ ਸੁਆਦ ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.

ਕੌੜੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਖਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.

ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.

ਧਾਤੂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ CO2 ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.

ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ CO2 ਲੰਘਾਉਣ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਧੀਆਪਨ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਜਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲCa (HCO3)2 ਬਣਨ ਕਾਰਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.

ਅਧਾਤੂ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.

ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਆਇਨਾਂ ਕਾਰਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ H+ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.

ਖਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

ਹਾਈਡਰਾਕਸਾਈਡ (OH–) ਆਇਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.

ਖਾਰ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਖਾਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.

ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ (ਤਣੂ) ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਂਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13.

pH ਸਕੇਲ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਕਿਸੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਦੀ ਸਾਂਦਰਤਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੇਲ ਨੂੰ pH ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14.

pH ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ pH ਮਾਨ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

0 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15.

ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀਨ ਘੋਲ ਦੇ pH ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ-

pH ਦਾ 7 ਹੋਵੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16.

pH ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਾ ਮਾਨ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17.

pH ਸਕੇਲ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਮਾਨ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਘੋਲ ਵਿੱਚ OH– ਦੀ ਸਾਂਦਰਤਾ ਅਰਥਾਤ ਖਾਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18.

ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ pH ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਲਗਪਗ 2.2.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19.

ਮਿਲਕ ਆਫ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ pH ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

10.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20.

ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਕਸਾਈਡ pH ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਲਗਪਗ 14.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21.

ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਸਲਫ਼ਿਊਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਮੋਟੇ ਸਫ਼ੈਦ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22.

ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23.

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਐਂਟਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਖਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24.

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਖੈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

pH ਦਾ ਮਾਨ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25.

ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੰਗ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਰਕ ਤੋਂ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26.

ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 27.

ਦਹੀ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28.

ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ (Exothermic reaction) ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29.

ਤਾਪ ਸੋਖੀ (Endothermic reaction) ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30.

ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ (NaCl) ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਠੋਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿੱਚ Na+ ਅਤੇ Cl– ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਲਾਮੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 31.

ਘੋਲਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

ਘੋਲਕ ਉਹ ਯੌਗਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 32.

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਘੋਲਕ (Strong Electrolytes) ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

ਉਹ ਯੌਗਿਕ ਜਿਸ ਦੀ ਜਲੀ ਘੋਲ ਦੀ ਵਿਛੇਦਨ ਮਾਤਰਾ 30% ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਘੋਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 33.

ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੋਲਕ (Weak Electrolyte) ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

ਉਹ ਯੌਗਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਜਲੀ ਘੋਲ ਦੀ ਵਿਛੇਦਨ ਮਾਤਰਾ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੋਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 34.

ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ-

ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਟਾਰਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 35.

ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਾਰਟਰਿਕ ਅਮਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ-

ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 36.

ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 37.

ਸੋਡਾ ਐਸਿਡ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 38.

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯੌਗਿਕ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਰੰਗਕਾਟ ਚੂਰਨ (CaOCl2) ਦੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 39.

ਰੰਗਕਾਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਗੰਧ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 40.

ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਨ ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਉਂ ?

ਉੱਤਰ-

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਕਾਟ ਚੂਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 41.

ਇਮਲੀ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਡੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ।

ਉੱਤਰ-

ਇਮਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇਜ਼ਾਬ-ਟਾਰਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ।

ਕੀੜੀ ਦੇ ਡੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇਜ਼ਾਬ-ਮੇਥੈਨਾਂਇਕ ਐਸਿਡ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 42.

ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ-

ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ-

- ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਕੁੱਝ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

- ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ (H3O+), ਹਾਈਡੁਕਸਿਲ ਆਇਨ (OH–) ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਘੋਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ।

ਵਸਤੁਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (Objective Type Questions)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ਦਾ pH ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-

(a) pH > 7

(b) pH < 7

(c) pH = 7

(d) pH = 14.

ਉੱਤਰ-

(b) pH < 7.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.

ਉਦਾਸੀਨ ਘੋਲ ਦਾ pH ਮਾਨ ਹੈ-

(a) 7

(b) > 7

(c) < 7

(d) 14.

ਉੱਤਰ-

(a) 7.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.

Na2CO3 ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਂ ਹੈ-

(a) ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ

(b) ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ

(c) ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ

(d) ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ।

ਉੱਤਰ-

(d) ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.

ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਖਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੂਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ’

(a) ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ

(b) ਤਣੂਕਰਨ

(c) ਕਲੋਰੋਬਾਰ

(d) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ।

ਉੱਤਰ-

(a) ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.

ਡਾਕਟਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

(a) ਸੀਮੇਂਟ

(b) ਜਿਪਸਮ

(c) ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ

(d) ਸੋਡਾ ।

ਉੱਤਰ-

(c) ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ ।

ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰਨਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ :

(i) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਖਾਰ ਨੂੰ …………………….. ਆਖਦੇ ਹਨ ।

ਉੱਤਰ-

ਐਲਕਲੀ

(ii) ਸਲਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ …………………… ਹੋਵੇਗੀ ।

ਉੱਤਰ-

ਤੇਜ਼ਾਬੀ

(iii) ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ਦਾ pH ਮਾਨ 7 ਤੋਂ ………………….. ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਉੱਤਰ-

ਘੱਟ

(iv) ਧਾਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ………………………. ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਉੱਤਰ-

ਹਾਈਡਰੋਜਨ

(v) ਖਾਰ ਦਾ ਜਲੀ ਘੋਲ …………………….. ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਉੱਤਰ-

ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()