Punjab State Board PSEB 12th Class Economics Book Solutions Chapter 15 भुगतान सन्तुलन Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Economics Chapter 15 भुगतान सन्तुलन

PSEB 12th Class Economics भुगतान सन्तुलन Textbook Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

प्रश्न 1.

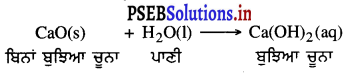

भुगतान सन्तुलन से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

भुगतान सन्तुलन एक वर्ष में एक देश का बाकी विश्व के देशों से आर्थिक लेन-देन के लेखांकन का विवरण होता है।

प्रश्न 2.

भुगतान सन्तुलन लेखे से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

एक वित्त वर्ष में एक देश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के सार को भुगतान सन्तुलन लेखा कहा जाता है।

प्रश्न 3.

भुगतान शेष खाता सदैव सन्तुलित होता है ? स्पष्ट करें।

उत्तर-

भुगतान शेष खाता तकनीकी दृष्टि से सदैव सन्तुलित होता है और इसको दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भुगतान तथा प्राप्तियां बराबर होती हैं।

प्रश्न 4.

आर्थिक नीतियों का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य क्या है ?

उत्तर-

भुगतान सन्तुलन प्राप्त करना।

प्रश्न 5.

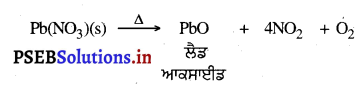

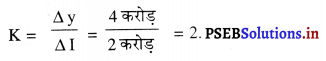

व्यापार शेष से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

व्यापार शेष में वस्तुओं के निर्यात और आयात का विवरण होता है।

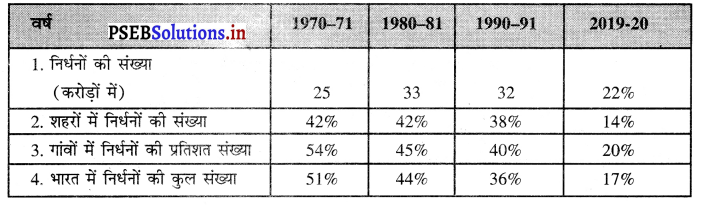

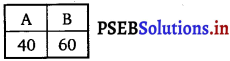

![]()

प्रश्न 6.

व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अन्तर बताएँ।

उत्तर-

व्यापार शेष, भुगतान शेष का अंश है।

प्रश्न 7.

दृश्य मदों से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

दृश्य मदों में वस्तुओं के लेन-देन का विवरण होता है।

प्रश्न 8.

व्यापार शेष में किस प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है ?

उत्तर-

व्यापार शेष में दृश्य मदों के निर्यात तथा आयात को शामिल किया जाता है।

प्रश्न 9.

भुगतान शेष में अदृश्य मदों से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

भुगतान शेष में अदृश्य मदों में सेवाओं के निर्यात तथा आयात को शामिल किया जाता है।

प्रश्न 10.

भुगतान शेष में किस प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है ?

उत्तर-

भुगतान शेष में दृश्य तथा अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है।

अथवा

भुगतान शेष में वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात तथा आयात को शामिल किया जाता है।

प्रश्न 11.

भुगतान सन्तुलन के चालू खाते से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

भुगतान सन्तुलन के चालू खाते में दृश्य मदों, अदृश्य मदों और एक पक्षीय अन्तरण को शामिल किया जाता है।

प्रश्न 12.

भुगतान सन्तुलन के पूँजी खाते से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

एक देश के निवासियों तथा सरकार की परिसम्पत्तियों और देनदारियों के लेन-देन को पूँजी खाते में शामिल किया जाता है।

प्रश्न 13.

भुगतान शेष में चालू खाते तथा पूँजी खाते के बिना और कौन-कौन सी मदों को शामिल किया जाता है ?

उत्तर-

चालू खाते और पूँजी खाते के बिना भुगतान शेष में सरकारी रिज़र्व सौदे और भूल चूक को शामिल किया जाता है।

प्रश्न 14.

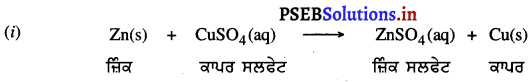

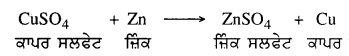

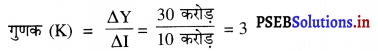

प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन क्या है ?

उत्तर-

जब किसी देश की देनदारियां उसकी लेनदारियों से कम होती हैं, तो इसको प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन कहते हैं।

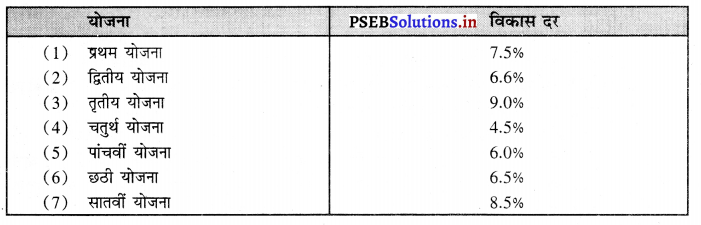

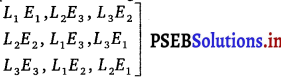

![]()

प्रश्न 15.

व्यापार शेष में ₹ 5000 करोड़ का घाटा है और आयात का मूल्य ₹ 9000 करोड़ है। निर्यात का मूल्य कितना है ?

उत्तर-

निर्यात का मूल्य = ₹ 4000 करोड़ क्योंकि व्यापार शेष निर्यात के मूल्य तथा आयात के मूल्य का अन्तर होता है।

प्रश्न 16.

व्यापार शेष में ₹ 300 करोड़ का घाटा है, निर्यात का मूल्य ₹ 500 करोड़ है। आयात का मूल्य कितना है ?

उत्तर-

आयात का मूल्य ₹ 800 करोड़ होगा क्योंकि व्यापार शेष निर्यात के मूल्य तथा आयात के मूल्य का अन्तर होता है।

प्रश्न 17.

कौन-सी मदें व्यापार शेष का निर्धारण करती है ?

उत्तर-

निर्यात तथा आयात, व्यापार शेष का निर्धारण करते हैं।

प्रश्न 18.

व्यापार शेष में अतिरेक (Surplus) कब होता है ?

उत्तर-

व्यापार शेष अतिरेक (Surplus) तब होता है जब निर्यात, आयात से अधिक हों।

प्रश्न 19.

चालू खाते की चार मदें बताएँ।

उत्तर-

चालू खाते की मदें-

- वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात

- वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात

- निजी अन्तरण (उपहार) (Private Transfers)

- सरकारी अन्तरण (विदेशों से सहायता) (Official Transfers)।

प्रश्न 20.

पूँजी खाते की चार मदें बताएँ।

उत्तर-

पूँजी खाते की मदें-

- निजी लेन-देन

- सरकारी लेन-देन

- अप्रत्यक्ष निवेश

- पत्राधार निवेश।

प्रश्न 21.

दृश्य मदों में ……………. के लेन-देन का विवरण होता है।

उत्तर-

वस्तुओं।

प्रश्न 22.

अदृश्य मदों में …………. के लेन-देन का विवरण होता है।

उत्तर-

सेवाओं।

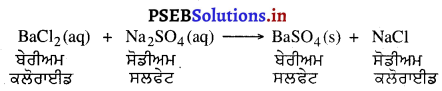

प्रश्न 23.

भुगतान सन्तुलन में …………. मदों के निर्यात और आयात को शामिल किया जाता है।

(क) दृश्य मदों

(ख) अदृश्य मदों

(ग) दृश्य और अदृश्य मदों

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर-

(ग) दृश्य और अदृश्य मदों।

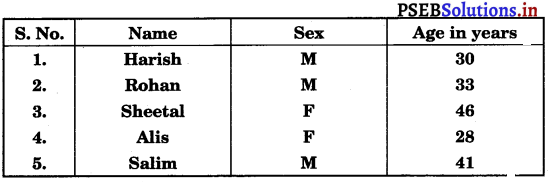

![]()

प्रश्न 24.

व्यापार संतुलन में दृश्य के निर्यात और आयात को शामिल किया जाता है।

उत्तर-

सही।

प्रश्न 25.

व्यापार सन्तुलन और भुगतान सन्तुलन में कोई अन्तर नहीं होता।

उत्तर-

ग़लत।

II. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

भुगतान सन्तुलन से क्या अभिप्राय है ?

अथवा

भुगतान सन्तुलन लेखे से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

भुगतान सन्तुलन एक वर्ष में एक देश का बाकी विश्व के देशों से आर्थिक लेन-देन के लेखांकन का विवरण होता है। एक वित्त वर्ष में एक देश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के सार को भुगतान शेष लेखा कहा जाता है। यह समष्टि अर्थशास्त्र का महत्त्वपूर्ण अंश है।

प्रश्न 2.

व्यापार शेष से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

व्यापार शेष में वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के लेन-देन का विवरण होता है। एक देश द्वारा एक वर्ष में निर्यात वस्तुओं तथा आयात वस्तुओं के अन्तर को व्यापार सन्तुलन कहा जाता है। इसको दृश्य मदें (Visible goods) भी कहा जाता है। व्यापार शेष में सेवाओं (अदृश्य मदों) के लेन-देन को शामिल नहीं किया जाता।

प्रश्न 3.

व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अन्तर बताएं।

उत्तर-

व्यापार शेष एक वित्त वर्ष में दृश्य मदों (वस्तुओं) के लेन-देन का विवरण होता है जबकि भुगतान सन्तुलन एक वित्त वर्ष में दृश्य मदों (वस्तुओं) के आयात और निर्यात के साथ-साथ अदृश्य मदों (सेवाओं) के आयात-निर्यात को भी शामिल किया जाता है। जहाज़रानी, बीमा बैंकिंग ब्याज, भुगतान, लाभांश, सैलानियों के खर्च को दृश्य मदों में शामिल किया जाता है।

प्रश्न 4.

भुगतान सन्तुलन की दृश्य तथा अदृश्य मदें क्या हैं ?

उत्तर-

दृश्य मदें (Visible Items)-दृश्य मदों में वस्तुओं के आयात तथा निर्यात को शामिल किया जाता है। अदृश्य मदें (Invisible Items)—इसमें विदेशों की दी गईं सेवाएं तथा विदेशों से प्राप्त की गई सेवाओं को शामिल किया जाता है। इनको अदृश्य मदें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण धातु से नहीं होता जैसे कि –

- समुद्री जहाजों की सेवाओं का आयात तथा निर्यात

- बैंकिंग सेवाओं का आयात तथा निर्यात।

प्रश्न 5.

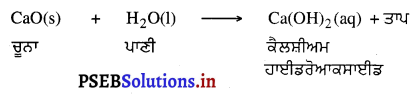

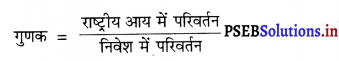

भुगतान शेष के चालू खाते से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

भुगतान शेष के चालू खाते का अर्थ है कि अल्पकाल में वस्तुओं के वास्तविक लेन-देन का लेखा-जोखा। इसमें दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात तथा निर्यात को शामिल किया जाता है।

![]()

प्रश्न 6.

भुगतान शेष के पूंजी खाते से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

भुगतान शेष के पूंजी खाते का अर्थ है कि अल्पकाल तथा दीर्घकाल में पूंजी के अन्तर प्रवाह तथा बाहरी प्रवाह का लेखा-जोखा। इसमें व्यक्तियों तथा सरकार द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण उधार देना। अनुदान तथा स्वर्ण के आदान-प्रदान को शामिल किया जाता है। यह अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन का लेखा-जोखा होता है।

प्रश्न 7.

प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन का अर्थ बताएं।

उत्तर-

प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन-भुगतान सन्तुलन को प्रतिकूल कहा जाता है जब देश की प्राप्तियां कम होती हैं और देनदारी अधिक होती है इस स्थिति में भुगतान सन्तुलन को बराबर करने के लिए स्वर्ण में भुगतान करना पड़ता है अथवा अल्पकालीन ऋण लेकर सन्तुलन स्थापित करना पड़ता है। इस स्थिति में देश की प्राप्तियां कम होती हैं और भुगतान अधिक होता है।

III. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

भुगतान शेष से क्या अभिप्राय है ? भुगतान शेष की दृश्य तथा अदृश्य मदों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें।

उत्तर-

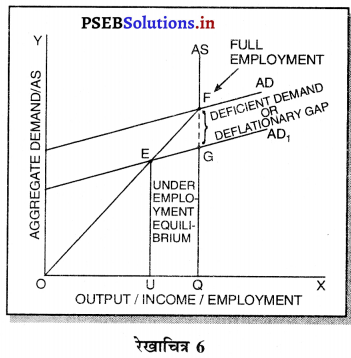

भुगतान शेष एक वित्त वर्ष में एक देश और शेष विश्व के देशों के साथ लेन-देन का विवरण होता है। इसमें दृश्य (Visible) तथा अदृश्य (Invisible) मदें शामिल होती हैं।

(i) दृश्य मदें (Visible Items)-दृश्य मदों में वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को शामिल किया जाता है। जब निर्यात वस्तुओं तथा आयात वस्तुओं का चालू लेखा पेश किया जाता है तो इसको व्यापार सन्तुलन कहा जाता है। जैसा कि गेहूँ, कपड़े, लोहे आदि का आयात तथा निर्यात।

(ii) अदृश्य मदें (Invisible Items)-जब एक देश बाकी विश्व के देशों को सेवाएं प्रदान करता है और बाकी विश्व के देशों से सेवाएं प्राप्त की जाती हैं तो इनको अदृश्य मदें कहा जाता है। इसमें सेवाओं के निर्यात और आयात को शामिल किया जाता है। अदृश्य मदों में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है –

- जहाज़रानी, वस्तु सेवाओं की आयात और निर्यात

- बैंकिंग सेवाओं की आयात और निर्यात

- बीमा सेवाओं की आयात और निर्यात

- ब्याज का भुगतान तथा प्राप्ति

- लाभांश के रूप में भुगतान तथा प्राप्ति। ङ्केप्रश्न

2. भुगतान शेष के लेन-देन के वगीकरणण की पाँच श्रेणियों की व्याख्या करें। उत्तर- भुगतान शेष के लेन-देन के वर्गीकरण को मुख्य पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है-

- श्रेणी I. वस्तुओं तथा सेवाओं का लेखा-इस श्रेणी में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा आयात को शामिल किया जाता है।

- श्रेणी II. एक पक्षीय अन्तरण लेखा-इस खाते में एक देश द्वारा बाकी विश्व को दिए गए उपहार तथा अनुदान और प्राप्त किए अनुदान और उपहार का विवरण होता है।

- श्रेणी III. दीर्घकालीन पूँजी लेखा-देश के निवासियों तथा सरकार विदेशी परिसम्पत्तियों की वृद्धि या कमी का विवरण होता है। इसी प्रकार विदेशी निवासियों तथा सरकार के पास इस देश की दीर्घकालिक परिसम्पत्तियों ” की वृद्धि तथा कमी का विवरण होता है।

- श्रेणी IV अल्पकालीन निजी पूँजी लेखा-देश के निवासियों के पास निजी विदेशी परिसम्पत्तियों में वृद्धि या कमी का विवरण होता है। इसी प्रकार विदेशी निवासियों के पास इस देश की परिसम्पत्तियों में वृद्धि या कमी का विवरण भी इस खाते में शामिल किया जाता है।

- श्रेणी V अल्पकालीन सरकारी पूँजी लेखा-इस देश की सरकार तथा किसी मौद्रिक अधिकारियों द्वारा विदेशी अल्पकालिक परिसम्पत्तियों की मालकी में वृद्धि या कमी के साथ-साथ विदेशी सरकार तथा उनकी एजेन्सियों द्वारा अल्पकालिक परिसम्पत्तियों की वृद्धि तथा कमी का विवरण होता है।

प्रश्न 3.

(a) चालू लेखे

(b) पूँजी लेखे के अंशों (Components) की व्याख्या करें। उत्तर-भुगतान शेष के दो खाते होते हैं-

A. चालू खाता (Current Account) चालू खाते के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं –

- दृश्य मदें-वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात और निर्यात।

- अदृश्य मदें-सेवाओं का आयात और निर्यात।

- एक पक्षीय अन्तरण-एक देश द्वारा विदेशों को दिए गए तथा प्राप्त किए उपहार तथा अनुदान।

B. पूँजी खाता (Capital Account)-पूँजी खाते के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं –

- सरकारी सौदे-एक देश द्वारा विदेशों को ऋण देना तथा प्राप्त करना जिस द्वारा परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों की स्थिति प्रभावित होती है।

- निजी सौदे-इस देश के व्यक्तियों द्वारा विदेश में निवेश करना तथा विदेशी व्यक्तियों द्वारा इस देश में निवेश करना शामिल करते हैं।

- प्रत्यक्ष निवेश-विदेशों में निजी व्यक्तियों द्वारा किया गया निवेश तथा उस निवेश पर नियन्त्रण रखना।

- पोर्ट फोलियो निवेश-विदेशों में शेयर, बान्ड आदि की खरीद परन्तु इस निवेश पर नियन्त्रण न होना। विदेशी पूँजीपतियों द्वारा इस देश में किया गया पोर्ट फोलियो निवेश भी पूँजी खाते में शामिल किया जाता है।

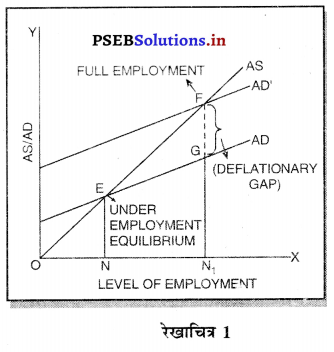

![]()

प्रश्न 4.

भुगतान शेष के चालू खाते से क्या अभिप्राय है ? इस खाते की मुख्य मदों का संक्षिप्त वर्णन करें।

उत्तर-

भुगतान शेष का चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा एक पक्षीय अन्तरण का लेखा-जोखा रखा जाता है। मुख्य मदें (Main Components)-

- दृश्य मदें (Visible Items) चालू खाते में दृश्य मदों अर्थात् वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात तथा निर्यात को शामिल किया जाता है। जब किसी देश की वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का विवरण दिया जाता है तो इसको व्यापार शेष कहा जाता है।

- अदृश्य मदें (Invisible Items)-इसमें सेवाओं (Services) के आयात तथा निर्यात को शामिल किया जाता है। इनमें यातायात, संचार, बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं शामिल की जाती हैं।

- निवेश आय (Investment Income)-एक देश द्वारा विदेशों में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज तथा लाभ और इनके भुगतान के विवरण को चालू खाते में शामिल किया जाता है।

- उपहार तथा ग्रांट (Gifts and Grants) चालू खाते में एक पक्षीय भुगतान जैसा कि उपहार और ग्रांट जो विदेशों से प्राप्त किया गया तथा एक पक्षीय भुगतान जो विदेशों को दिया गया, इसको शामिल किया जाता है।

प्रश्न 5.

भुगतान शेष के पूँजी खाते से क्या अभिप्राय है ? इस खाते की मुख्य मदों का संक्षिप्त वर्णन करें।

उत्तर-

पूँजी खाते से अभिप्राय उस खाते से है जिसमें एक देश की सरकार तथा निवासियों का शेष विश्व की सरकार तथा निवासियों से सम्बन्ध होता है। इसमें परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों में परिवर्तन होता है। पूँजी खाते की मुख्य मदें इस प्रकार हैं-

- सरकारी सौदे-जब एक देश की सरकार दूसरे देशों की सरकार से ऋण प्राप्त करती है जिस द्वारा परिसम्पत्तियों में परिवर्तन होता है तो इनको सरकारी सौदे कहा जाता है।

- निजी सौदे-यह गैर-सरकारी सौदे होते हैं जब एक देश के निवासी विदेशों में तथा विदेशी इसमें निवेश करते हैं तो इनको निजी सौदे कहा जाता है। इनको भी पूँजी खाते में शामिल किया जाता है।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-जब इस देश के निवासियों द्वारा विदेशों में तथा विदेशी निवासियों द्वारा इस देश में निवेश करके उस पर नियन्त्रण रखा जाता है तो इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है।

- पोर्ट फोलियो निवेश (Port folio Investment)-एक देश के निवासी विदेशों में शेयर्स, बान्ड तथा प्रतिभूतियों की खरीद करते हैं और विदेशियों द्वारा इसमें शेयर्स, बान्ड आदि की खरीद की जाती है तो इसको पोर्ट फोलियो निवेश कहा जाता है। इस निवेश पर निवेशकर्ता का नियन्त्रण नहीं होता।

प्रश्न 6.

भुगतान शेष हमेशा सन्तुलन में होता है। स्पष्ट करें।

अथवा

भुगतान शेष के लेखे को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें।

उत्तर-

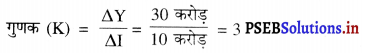

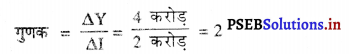

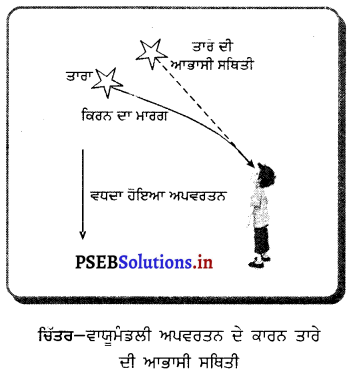

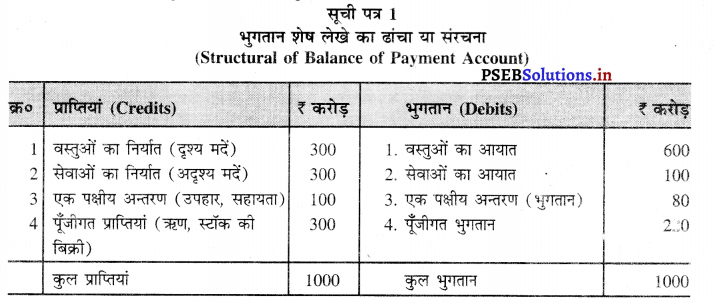

एक देश की प्राप्तियां तथा भुगतान को दोहरी अंकन प्रणाली द्वारा रिकार्ड किया जाता है। दोहरी अंकन प्रणाली में प्राप्तियां तथा देनदारियां हमेशा बराबर होती हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि भुगतान शेष सदैव सन्तुलित रहता है परन्तु व्यावहारिक तौर पर यह असन्तुलित हो सकता है। इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

लेखे की दृष्टि से भुगतान शेष सदैव सन्तुलन में होता है। जैसा कि प्राप्तियां 300 + 300 + 100 + 300 = ₹ 1000. करोड़ भुगतान 600 + 100 + 80 + 220 == ₹ 1000 करोड़ के बराबर है।

प्रश्न 7.

भुगतान शेष की स्वप्रेरित मदों तथा समायोजक मदों से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

भुगतान शेष को अर्थशास्त्री दो भागों में बांटते हैं-

- स्वप्रेरित मदें (Autoxomous Items)-स्वप्रेरित मदों का अर्थ उन मदों से होता है जिनका मुख्य उद्देश्य , अधिकतम लाभ कमाना होता है। इनका सम्बन्ध भुगतान शेष में समानता स्थापित करना नहीं होता। इन मदों को रेखा से ऊपर की मदों का नाम भी दिया जाता है।

- समायोजक मदें (Accomodating Items)-समायोजक मदें वे मदें होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ अधिकतम – करना होता है। इनका सम्बन्ध लाभ के धनात्मक तथा ऋणात्मक होने से होता है। समायोजक मदों द्वारा भुगतान शेष में समानता स्थापित की जाती है। इन मदों को रेखा से नीचे की मदें भी कहा जाता है।

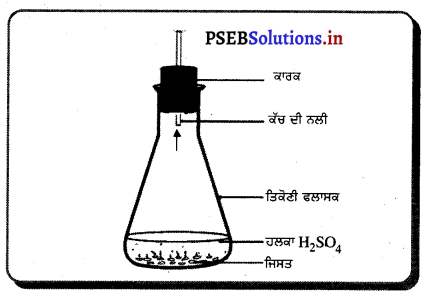

प्रश्न 8.

भुगतान शेष में असन्तुलन से क्या अभिप्राय है ? इसकी किस्मों का वर्णन करें।।

उत्तर-

भुगतान शेष में असन्तुलन दो प्रकार का हो सकता है-घाटे का भुगतान सन्तुलन, बचत का भुगतान सन्तुलन।

1. घाटे का भुगतान सन्तुलन (Deficit Balance of Payments)-जब किसी देश की प्राप्तियां (Receipts) कम होती हैं और देनदारियां (Payments) अधिक होती हैं तो इस स्थिति को घाटे का भुगतान सन्तुलन कहा जाता है। इस स्थिति को प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन (Unfavourable Balance of Payment) की स्थिति भी कहा जाता है। जब देश के निर्यात कम होते हैं और आयात अधिक होते हैं तो देश को सन्तुलन स्थापित करने के लिए ऋण लेना पड़ता है अथवा सोने के रूप में भुगतान करना पड़ता है।

2. बचत का भुगतान शेष (Surplus Balance of Payments)-जब किसी देश की प्राप्तियां (Credits or Receipts) अधिक होती हैं और देनदारियां (Debits or Payments) कम होती हैं तो इस स्थिति को अनुकूल भुगतान शेष (Favourable Balance of Payments) कहा जाता है। जब देश का निर्यात अधिक होता है और आयात कम होता है तो देश को विदेशों से सोना प्राप्त होता है अथवा देश द्वारा विदेशों को अल्पकालिक ऋण दिए जाते हैं।

![]()

प्रश्न 9.

भुगतान शेष में असन्तुलन के कारण बताओ।

उत्तर-

भुगतान शेष में असन्तुलन के मुख्य कारण इस प्रकार हैं-

A. आर्थिक कारण (Economic Causes)

- बड़े पैमाने पर विकासवादी खर्च कारण, आयात में बहुत वृद्धि होती है और असन्तुलन पैदा हो जाता है।

- किसी देश में व्यापार चक्रों के कारण सुस्ती और मन्दीकाल की अवस्था के कारण भुगतान सन्तुलन में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है।

- देश में मुद्रा स्फीति के कारण विदेशों से आयात में वृद्धि होती है और असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है।

देश में विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापनों का विकास हो जाता है तो इससे शेष. घाटे में कमी हो - जाती है।

- देश में उत्पादन लागत में कमी कारण भुगतान शेष में परिवर्तन उत्पन्न होता है।

B. राजनीतिक कारण (Political Causes)-जब देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होती तो पूँजी का निकास विदेशों में अधिक होता है और पूँजी का आयात कम हो जाता है तो भुगतान शेष में असन्तुलन पैदा हो जाता है।

C. सामाजिक कारण (Social Causes)-देश में लोगों के स्वाद, फैशन तथा प्राथमिकता में परिवर्तन के कारण भी असन्तुलन पैदा हो सकता है।

प्रश्न 10.

भुगतान शेष के असन्तुलन को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए।

उत्तर-

भुगतान शेष के असन्तुलन को निम्नलिखित विधियों से ठीक किया जा सकता है-

- निर्यात प्रोत्साहन (Export Promotion)-देश के निर्यात में वृद्धि करने के लिए उद्यमियों तथा निर्यातकर्ता को सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार भुगतान असन्तुलन ठीक किया जा सकता है!

- आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution)–विदेशों से आयात करने वाला वस्तुओं के स्थान पर देश में ही उन वस्तुओं का उत्पादन करके भुगतान शेष के असन्तुलन को ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार देश की आवश्यकताएं देश में ही पूर्ण हो जाती हैं। आयात पर रोक लगानी चाहिए।

- अवमूल्यन (Devaluation)-देश की करन्सी का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में घटाने को अवमूल्यन कहा जाता है। यह लोचशील विनिमय प्रणाली में सम्भव होता है। इससे निर्यात में वृद्धि होती है।

- मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण (Control over Inflation) देश में मुद्रा स्फीति की दर को नियन्त्रण में करके देश की वस्तुओं की माँग विदेशों में बढ़ाई जा सकती है। इससे भुगतान असन्तुलन की स्थिति ठीक हो जाती है।

प्रश्न 11.

भुगतान सन्तुलन तथा राष्ट्रीय आय लेखे में सम्बन्ध स्पष्ट करें। .

उत्तर-

भुगतान सन्तुलन के खाते में भुगतान और प्राप्तियों को दोहरी अंकन प्रणाली द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय के लेखे भी दोहरी अंकन प्रणाली के अनुसार ही बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में अन्तिम उपभोग को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है-

Y = C+ I + G + X

इसमें Y = राष्ट्रीय आय, C = वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग, I = निवेश खर्च, X = निर्यात खर्च राष्ट्रीय आय का माप खुली अर्थव्यवस्था में इस प्रकार किया जाता है-

Y = C + S + T + M

इसमें Y = राष्ट्रीय आय, C = उपभोग खर्च, S = बचत, T = करों का भुगतान, M = आयात खर्च।

∴ C+ I + G + X = C+ S + T + M

I+ G+ X = S + T + M

Injections = Leakages

देश में निवेश, सरकारी खर्च तथा निर्यात द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा बचत, कर और आयात द्वारा आय का विकास होता है। इस प्रकार भुगतान सन्तुलन हमेशा सन्तुलन में रहता है।

प्रश्न 12.

भारत में भुगतान सन्तुलन के ढांचे को स्पष्ट करें।

उत्तर-

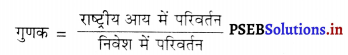

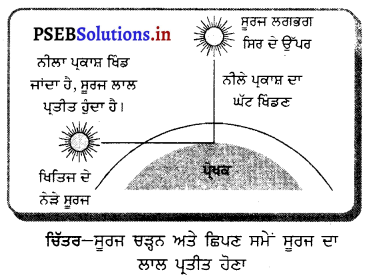

भारत में भुगतान सन्तुलन लेखे में सरकार की प्राप्तियां तथा भुगतान का विवरण होता है। भुगतान सन्तुलन ढांचे में तीन सैक्शन होते हैं-

(i) चालू खाता

(ii) पूँजी खाता

(iii) रिज़र्व प्रयोग अथवा समष्टि भुगतान सन्तुलन।

भारत के भुगतान सन्तुलन ढांचे को 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है –

India’s Balance of Payments : Summary (2011-12)

Source : Economic Survey 2012-13. इस सूची पत्र से स्पष्ट होता है कि (i) चालू लेखा सन्तुलन (-) 78155 मिलियन डालर था। व्यापार सन्तुलन (-) 189759 मिलियन डालर और अदृश्य मदों से प्राप्ति 111604 मिलियन डालर थी। (ii) पूँजी लेखे में 67755 मिलियन डालर की आय प्राप्त हुई। इस प्रकार (ii) विदेशी मुद्रा के रिज़र्व भण्डार में प्रयोग के लिए 12831 मिलियन डालर की कमी हुई।

प्रश्न 13.

व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अन्तर स्पष्ट करें।

उत्तर-

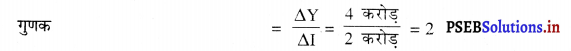

व्यापार शेष एक देश में वस्तुओं के आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य का अन्तर होता है। भुगतान शेष एक विशाल धारणा है। इसमें व्यापार शेष के साथ-साथ चालू खाते तथा पूँजी खाते के लेन-देन को भी शामिल किया जाता है। इनमें मुख्य अन्तर इस प्रकार हैं –

| व्यापार शेष (Balance of Trade) | भुगतान शेष (Balance of Payments) |

| (1) इसमें वस्तुओं के निर्यात तथा आयात का विवरण होता है। | (1) इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात तथा आयात का विवरण होता है। |

| (2) इसमें पूँजीगत लेन-देन को शामिल नहीं किया जाता जैसे कि परिसम्पत्तियों की खरीद बेच। | (2) इसमें पूँजीगत लेन-देन को शामिल किया जाता है। |

| (3) यह एक सीमित धारणा है जोकि भुगतान शेष का एक भाग है। | (3) यह एक विशाल धारणा है। व्यापार शेष इस धारणा का एक भाग होता है। |

| (4) व्यापार शेष प्रतिकूल, अनुकूल या सन्तुलन में हो सकता है। | (4) भुगतान शेष सदैव बराबर होता है क्योंकि प्राप्तियां तथा भुगतान बराबर होते हैं। |

IV. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

भुगतान शेष लेखे से क्या अभिप्राय है ? इसके मुख्य अंशों को स्पष्ट करें।

(What is meant by Balance of Payment Account ? Describe components of Balance of Payment Account.)

अथवा

भुगतान शेष की दृश्य मदों तथा अदृश्य मदों से क्या अभिप्राय है ? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो।

(What is meant by Visible and Invisible Items in Balance of Payment Account ? Explain with examples.)

उत्तर-

भुगतान शेष लेखांकन का अर्थ (Meaning of Balance of Payments Account)-भुगतान शेष लेखांकन का अर्थ एक देश का शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन-देन के विवरण का लेखा-जोखा होता है। (The B.O.P. account is a summary of international transactions of a country in a financial year.)

भुगतान सन्तुलन को दोहरी अंकन प्रणाली द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसलिए भुगतान शेष लेखांकन का ढांचा इस प्रकार का होता है जिसमें भुगतान शेष सदैव सन्तुलन में रहता है।

भुगतान शेष के मुख्य अंश अथवा तत्त्व (Components) of B.O.P.)

अथवा

भुगतान शेष की दृश्य तथा अदृश्य मदें (Visible and Invisible Items of Balance of Payments)-

भुगतान शेष की मुख्य मदों को ऊपर दिए ढांचे अथवा संरचना में दिखाया गया है। इनको निम्नलिखित अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है-

1. वस्तुओं का निर्यात तथा आयात (दृश्य मदें)[Export and Import of Goods (Visible Items)] वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को दृश्य मदें कहा जाता है। ऊपर दिए सूची पत्र 7.1 के अनुसार, वस्तुओं का निर्यात ₹ 300 करोड़ और वस्तुओं का आयात ₹ 600 करोड़ है। इस किस्म के व्यापार को दृश्य मदें कहा जाता है। इन मदों का विवरण कस्टम अधिकारियों द्वारा रखा जाता है।

2. सेवाओं का निर्यात तथा आयात (अदृश्य मदें) [Export and Import of Services (Invisible Items)]-हर एक देश विदेशों की सेवाएं प्रदान करता है और विदेशों से सेवाएं आयात की जाती हैं। सेवाओं के आदान-प्रदान को अदृश्य मदें कहा जाता है। सेवाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित मदों से आय को शामिल किया जाता है।

- जहाज़रानी, बैंकिंग तथा बीमा (Shipping, Banking and Insurance) हर एक देश विदेशों को जहाज़रानी, बैंकिंग तथा बीमा की सेवाएं प्रदान करता है और बाकी विश्व के देशों से यह सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। इनको अदृश्य मदें कहा जाता है।

- टूरिज्म से आय (Income from Tourism)-टूरिज्म से आय को भी अदृश्य निर्यात कहा जाता है।

- ब्याज तथा लाभांश (Interest and Dividends)-अदृश्य मदों में एक देश के निवासियों द्वारा निवेश करने से प्राप्त ब्याज तथा लाभांश को भी सेवाओं के निर्यात में शामिल किया जाता है। इस प्रकार सेवाओं के निर्यात तथा आयात द्वारा अदृश्य मदों से शुद्ध प्राप्त आय को भुगतान सन्तुलन में शामिल किया जाता है। इनको अदृश्य मदें (Invisible Items) कहा जाता है।

3. एक पक्षीय अन्तरण (Unilateral Transfers)-एक पक्षीय अन्तरण का अर्थ है एक देश द्वारा विश्व के शेष देशों को उपहार (Gifts), सहायता (Donations) आदि भेजना तथा बाकी विश्व के देशों से उपहार सहायता विदेशी धन प्राप्त करता है। जब विदेशों से उपहार या सहायता प्राप्त की जाती है तो इसके बदले में वर्तमान अथवा भविष्य में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। ये प्राप्तियां तथा भुगतान देश की सरकार तथा निजी नागरिकों द्वारा लिए या दिए जाते हैं।

4. पूँजीगत प्राप्तियां तथा भुगतान (Capital Receipts and Payments)-पूँजीगत प्राप्तियों में निवेश आय जैसा कि लगान, व्याज, लाभ और मज़दूरी के रूप में विश्व के शेष देशों से प्राप्त की जाती है। इसको पूँजीगत प्राप्ति में शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूँजीगत भुगतान में लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी के रूप में बाकी विश्व के देशों को किए गए भुगतान को पूंजीगत भुगतान में शामिल किया जाता है। इनको भुगतान सन्तुलन लेखे में प्राप्तियां तथा भुगतान के रूप में लिखा जाता है। इनमें ऋण, निवेश, परिसम्पत्तियों की बिक्री, सोना चांदी तथा विदेशी मुद्रा के भण्डार को शामिल किया जाता है। भारत में भुगतान शेष के लेन-देन के वर्गीकरण को भागों में बांटा जाता है-

- वस्तुओं तथा सेवा का खाता (Goods and Services Account)

- एक पक्षीय अन्रण खाता (Unilateral Transfers Account)

- दीर्घकालिक पूँजी खाता (Long Term Capital Account)

- अल्पकालिक निजी पूँजी खाता (Short Term Private Capital Account)

- अल्पकालिक सरकारी पूँजी खाता (Short Term Official Capital Account)

प्रश्न 2.

भुगतान शेष से क्या अभिप्राय है ? भुगतान शेष के प्रतिकूल होने के कारण बताएं। भुगतान शेष के असन्तुलन को ठीक करने के उपाय बताएं।

(What is meant by B.O.P. ? Discuss the Causes of adverse B.O.P. Suggest measures to correct dis-equilibrium in B.O.P.)

उत्तर-

भुगतान शेष एक देश का बाकी विश्व के देशों से निश्चित समय में अन्य देशों से आदान-प्रदान का विवरण होता है। हर एक देश विदेशों को वस्तुएं तथा सेवाएं भेजता है जिससे उस देश को आय प्राप्त होती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मंगवाने से उस देश को भुगतान करना पड़ता है। भुगतान शेष वस्तुएं, सेवाएं तथा हर प्रकार के पूँजी आदान-प्रदान को शामिल करता है। सी० पी० किंडलबरजर के अनुसार, “एक देश का भुगतान शेष उस देश के निवासियों और विदेशी निवासियों के अन्तर्गत आर्थिक लेन-देन का विधिपूर्वक लेखा जोखा होता है।’ (The balance of payment of country is a systematic record of all economic transactions between its residents and residents of foreign countries.” C.P. Kindle-berger

भुगतान शेष = शुद्ध व्यापार शेष + शुद्ध सेवाओं में सन्तुलन + शुद्ध एक पक्षीय भुगतान + शुद्ध पूँजीगत लेखा सन्तुलन। व्यापार शेष (B.O.T.), भुगतान सन्तुलन का एक भाग होता है।

असन्तुलित भुगतान शेष के कारण (Causes of Disequilibrium in Balance of Payments)-

भुगतान शेष सदैव सन्तुलन में होता है परन्तु जब भुगतान शेष घाटे वाला (Deficit) अथवा बचत वाला (Surplus) होता है तो इसको पूँजी लेखे की सहायता से सन्तुलन में किया जाता है। जब हम भुगतान शेष में असन्तुलन की बात करते हैं तो इसका सम्बन्ध चालू खाते (Current Account) से होता है। भुगतान सन्तुलन के असन्तुलित होने के मुख्य कारण निम्नलिखित होते हैं-

1. आर्थिक तत्त्व (Economic Factors) –

- अधिक विकासवादी खर्च (Huge Development Expenditure)-जब देश की सरकार देश के आर्थिक विकास पर बहुत अधिक खर्च करती है तो इस स्थिति में विदेशों से मशीनें और औज़ार आयात किए जाते हैं। इस कारण भुगतान शेष में घाटे का असन्तुलन पैदा हो जाता है।

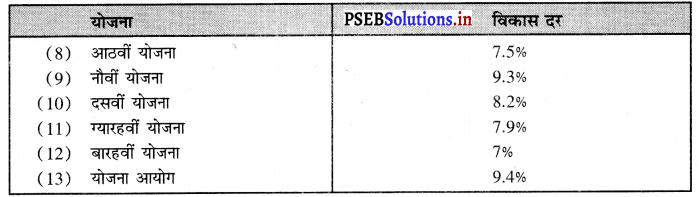

- व्यापारिक चक्र (Trade Cycles)-सुस्ती तथा मन्दी के कारण देश में सरकार को अधिक खर्च करना । पड़ता है। इसके फलस्वरूप घाटे वाला असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है। तेज़ीकाल के समय सरकार अधिक निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाती है। इससे बचत वाला असन्तुलन उत्पन्न होता है।

- मुद्रा स्फीति (Inflation)-देश में मुद्रा स्फीति के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। देश के निर्यात कम हो जाते हैं और आयात बढ़ जाते हैं। इसलिए घाटे वाला असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है।

- आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution)-आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करना। इस उद्देश्य के लिए विदेशों से नई मशीनें आयात की जाती हैं और भुगतान शेष घाटे वाला हो जाता है।

- उत्पादन लागत में परिवर्तन (Change in Cost of Production)—जब तकनीक का विकास होता है तो इससे उत्पादन लागत में परिवर्तन हो जाता है। लागत कम होने से निर्यात में वृद्धि होती है और भुगतान शेष में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है।

2. राजनीतिक तत्त्व (Political Factors)-

- राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability)-जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति होती है तो इससे पूँजी का विकास होता है और पूंजी का प्रवेश कम होने से घाटे के असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- आयात कर में कमी (Reduction in Import duty)-जब देश की सरकार, आयात कर में कमी करती है तो इस कारण आयात में वृद्धि होती है और घाटे वाला असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है।

3. सामाजिक तत्त्व (Social Factors) –

- स्वाद तथा फैशन में परिवर्तन (Changes in Tastes and Fashion)-जब किसी देश के लोगों के स्वाद, फैशन तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन होता है तो इसके परिणामस्वरूप आयात और निर्यात में परिवर्तन हो जाता है। इससे भी असन्तुलन उत्पन्न होता है।

- जनसंख्या में वृद्धि (Population Growth)-जब एक देश में जनसंख्या में वृद्धि तेजी से होती है जो इससे वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। परिणामस्वरूप भुगतान शेष में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है।

भुगतान शेष के असन्तुलन को ठीक करने के उपाय (Measures to Correct dis-equilibrium in B.O.P.) –

भुगतान शेष को निम्नलिखित विधियों से ठीक किया जा सकता है –

- निर्यात प्रोत्साहन (Export Promotion)-जब किसी देश में भुगतान शेष घाटे वाला होता है तो उस स्थिति में निर्यात में वृद्धि हो सके। इस प्रकार घाटे वाला असन्तुलन ठीक हो सकता है।

- आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution)-सरकार को आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में ही उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। इससे आयात मूल्य में कमी हो जाएंगी और भुगतान शेष का असन्तुलन ठीक हो जाएगा।

- विदेशी मुद्रा पर नियन्त्रण (Exchange Control)-सरकार को विदेशी मुद्रा पर नियन्त्रण रखना चाहिए। निर्यात करने वाले उद्यमियों की विदेशी मुद्रा में आय को केन्द्रीय बैंक में जमा करवाना चाहिए और अधिक · महत्त्वपूर्ण आयात पर ही विदेशी मुद्रा को खर्च करना चाहिए। इससे भी भुगतान शेष में सुधार हो सकता है।

- मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation of Currency)-एक देश को घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहिए। अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में कम करना होता है। इससे विदेशी लोग इस देश की वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिक खरीददारी करते हैं। इससे भुगतान असन्तुलन ठीक हो जाता है। परन्तु यह स्थिर विनिमय दर प्रणाली में ही सम्भव होता है।

5. मुद्रा की मूल्य कमी (Depreciation of Currency)-देश की मुद्रा की ख़रीद शक्ति को कम करने की प्रक्रिया को मुद्रा की मूल्य कमी कहा जाता है। यह परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में सम्भव होता है। यहां पर विनिमय दर माँग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। इससे निर्यात को प्रोत्साहन प्राप्त होता है और आयात कम हो जाता है।

6. मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण (Control Over Inflation)-जब किसी देश के कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो उस देश की वस्तुओं की माँग विदेशों में कम हो जाती है, इसलिए स्फीति के स्तर को कम करके निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए। इससे भुगतान असन्तुलन ठीक हो जाता है।

![]()

v. संख्यात्मक प्रश्न (Numericals)

प्रश्न 1.

व्यापार का घाटा ₹ 5000 करोड़ है। आयात का मूल्य ₹ 9000 करोड़ है तो निर्यात का मूल्य ज्ञात करें।

उत्तर-

व्यापार का घाटा = ₹5000 करोड़, आयात

= ₹ 9000 करोड़ व्यापार का घाटा = निर्यात – आयात

= (-) 5000 = निर्यात –9000

= (-) 5000 + 9000 = निर्यात

निर्यात = ₹4000 करोड़ उत्तर

प्रश्न 2.

व्यापार शेष का घाटा ₹ 300 करोड़ है। निर्यात का मूल्य ₹ 500 करोड़ है। आयात का मूल्य ज्ञात करो।

उत्तर-

व्यापार शेष का घाटा = ₹ 300 करोड़, निर्यात = ₹ 500 करोड़

व्यापार शेष का घाटा = निर्यात – आयात

(-) 300 = 500 – आयात

आयात = 500 + 300

= ₹ 800 करोड़ उत्तर

प्रश्न 3.

एक देश का निर्यात ₹ 10,000 करोड़ है। आयात ₹ 12,000 करोड़ है। व्यापार शेष ज्ञात करो।

उत्तर –

व्यापार शेष = निर्यात – आयात

= 10,000 – 12,000

= (-) ₹ 2000 करोड़

व्यापार शेष का घाटा = ₹ 2000 करोड़ उत्तर

प्रश्न 4.

एक देश का आयात मूल्य ₹ 70050 करोड़ है। निर्यात मूल्य ₹ 85025 करोड़ है। व्यापार सन्तुलन ज्ञात करें।

उत्तर-

व्यापार शेष = निर्यात का मूल्य – आयात का मूल्य

= 85025 – 70050 = ₹ 14975 करोड़ उत्तर

प्रश्न 5.

यदि व्यापार बाकी (-) ₹600 करोड़ है और निर्यात की कीमत ₹ 500 करोड़ है तो आयत की कीमत पता कीजिए।

उत्तर-

व्यापार बाकी = निर्यात – आयात

-600 = 500 – आयात – 600 – 500 = – आयात

-1100 = – आयात

आयात की कीमत = ₹ 1100 करोड़ उत्तर

प्रश्न 6.

यदि व्यापार बाकी (-) ₹ 900 करोड़ है और निर्यात की कीमत ₹600 करोड़ है तो आयात की कीमत पता कीजिए।

उत्तर –

व्यापार बाकी = निर्यात की कीमत – आयात की कीमत

– 900 = 600 – आयात की कीमत

– 900 – 600 = – आयात की कीमत

– 1500 = – आयात की कीमत

आयात की कीमत = ₹ 1500 करोड़ उत्तर

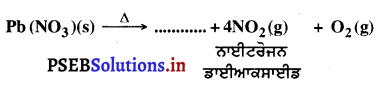

![]()

प्रश्न 7.

यदि व्यापार बाकी (-) ₹ 1000 करोड़ है और निर्यात की कीमत ₹ 600 करोड़ है तो आयात की कीमत पता कीजिए।

उत्तर-

व्यापार बाकी = निर्यात की कीमत – आयात की कीमत

(-) 1000 = 600 – आयात की कीमत

– 1000 – 600 = – आयात की कीमत

– 1600 = – आयात की कीमत

आयात की कीमत = ₹ 1600 करोड़ उत्तर

प्रश्न 8.

यदि व्यापार बाकी ₹ 800 करोड़ का घाटा दर्शाता है। निर्यात की कीमत ₹ 900 करोड़ है तो आयात की कीमत ज्ञात करें।

उत्तर-

व्यापार बाकी = निर्यात – आयात

– 800 = 900 – आयात

– 800 – 900 = – आयात

– 1700 = – आयात

आयात = ₹ 1700 करोड़ उत्तर

प्रश्न 9.

यदि व्यापार बाकी ₹ 1600 करोड़ का घाटा दर्शाता है। निर्यात की कीमत ₹ 1800 करोड़ है तो आयात की कीमत पता करें।

उत्तर-

व्यापार बाकी = निर्यात – आयात

– 1600 = 1800 – आयात

– 1600 – 1800 = – आयात

– 3400 = – आयात

आयात = ₹ 3400 करोड़ उत्तर

प्रश्न 10.

व्यापार शेष ₹ 1200 करोड़ का घाटा दर्शाता है। यदि निर्यात की कीमत ₹ 1100 करोड़ है तो आयात की कीमत पता करें।

उत्तर-

व्यापार शेष = निर्यात – आयात

– 1200 = 1100 – आयात

– 1200 – 1100 = – आयात

– 2300 = – आयात

आयात = ₹ 2300 करोड़ उत्तर।

प्रश्न 11.

जब निर्यातों का मूल्य आयातों के मूल्य से ……….. होता है तो व्यापार शेष पक्ष का होगा।

उत्तर-

अधिक।

![]()

प्रश्न 12.

जब निर्यातों का मूल्य आयातों के मूल्य से ………… होता है तो व्यापार शेष प्रतिकूल होगा।

उत्तर-

कम।