Punjab State Board PSEB 12th Class Religion Book Solutions Chapter 3 सिख धर्म का उत्थान तथा विकास : 1469-1708 ई० Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Religion Chapter 3 सिख धर्म का उत्थान तथा विकास : 1469-1708 ई०

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.

सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं ?

(What do you know about the life of the founder of the Sikh faith Guru Nanak Dev Ji ?)

अथवा

सिख धर्म कैसे आरंभ हुआ ?

(How Sikhism came into being ?)

अथवा

सिख धर्म के प्रारंभ के विषय में जानकारी दीजिए।

(Explain the origin of Sikhism.)

अथवा

सिख धर्म के विकास के बारे में भावपूर्वक संक्षिप्त जानकारी दें। (Describe in brief but meaning the origin of Sikhism.)

अथवा

सिख धर्म का आरंभ कैसे और किसने किया ? चर्चा कीजिए। (How did Sikhism was originated and by whom ? Discuss.) .

अथवा

सिख धर्म का आरंभ क्यों और कैसे हुआ ? चर्चा कीजिए।

(Why and how the Sikhism was originated ? Elucidate.)

अथवा

सिख धर्म के संस्थापक के जीवन पर प्रकाश डालें। (Throw light on the life of the founder of the Sikh faith.)

अथवा

सिख धर्म के संस्थापक के जीवन पर एक नोट लिखें। (Write a note on the life of the founder of the Sikh faith.)

अथवा

गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में चर्चा करें।

(Discuss the life of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

“सिख धर्म को गुरु नानक देव जी ने आरंभ किया। प्रकाश डालिए।” (“Sikhism was orginated by Guru Nanak Dev Ji.” Elucidate.)

उत्तर-

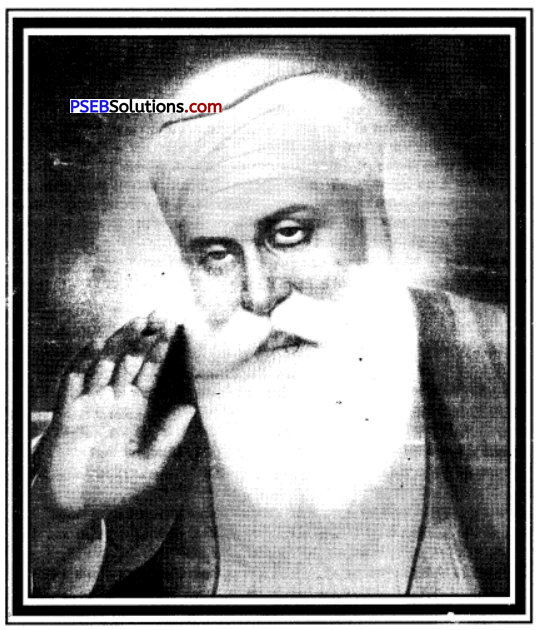

सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की गणना विश्व के महापुरुषों में की जाती है। गुरु नानक साहिब ने अज्ञानता के अंधकार में भटक रही मानवता को ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को सत्यनाम और भ्रातृत्व का संदेश दिया। गुरु नानक साहिब जी के महान् जीवन का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अगदार है—

1. जन्म और माता-पिता (Birth and Parentage)-गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल, 16 ई० को पूर्णिमा के दिन राय भोय की तलवंडी में हुआ। यह स्थान अब पाकिस्तान के शेखूपुरा जिला में इस पवित्र स्थान को आजकल ननकाणा साहिब कहा जाता है। गुरु नानक साहिब के पिता जी का नाम महा कालू जी और माता जी का नाम तृप्ता देवी जी था। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु साहिब के जन्म के समय अनेक चमत्कार हुए। भाई गुरदास जी लिखते हैं—

सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होया॥ जिओ कर सरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोया॥

2. बचपन और शिक्षा (Childhood and Education)-गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत गंभीर और विचारशील स्वभाव के थे। उनका झुकाव खेलों की ओर कम और प्रभु-भक्ति की ओर अधिक था। गुरु साहिब जब सात वर्ष के हुए तो उन्हें पंडित गोपाल की पाठशाला में आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। इसके पश्चात् गुरु साहिब ने पंडित बृजनाथ से संस्कृत तथा मुल्ला कुतुबुद्दीन से फ़ारसी और अरबी का ज्ञान प्राप्त किया। जब गुरु नानक देव जी 9 वर्ष के हुए तो पुरोहित हरिदयाल को उन्हें जनेऊ पहनाने के लिए बुलाया गया। परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। उनका कहना था कि वे केवल दया, संतोष, जत और सत से निर्मित जनेऊ पहनेंगे जो न टूटे, न जले और न ही मलिन हो पाये।

3. भिन्न-भिन्न व्यवसायों में (In Various Occupations)-गुरु नानक देव जी को अपने विचारों में मगन देखकर उनके पिता जी ने उन्हें किसी कार्य में लगाने का यत्न किया। सर्वप्रथम गुरु नानक देव जी को भैंसें चराने का कार्य सौंपा गया परंतु गुरु नानक देव जी ने कोई रुचि न दिखाई। फलस्वरूप अब गुरु साहिब को व्यापार में लगाने का निर्णय किया गया। गुरु जी को 20 रुपये दिए गए और मंडी भेजा गया। मार्ग में गुरु साहिब को भूखे साधुओं की टोली मिली। गुरु नानक देव जी ने अपने सारे रुपये इन साधुओं को भोजन खिलाने में व्यय कर दिए और खाली हाथ लौट आए। यह घटना इतिहास में ‘सच्चा सौदा’ के नाम से जानी जाती है।

4. विवाह (Marriage)-गुरु नानक देव जी की सांसारिक कार्यों में रुचि उत्पन्न करने के लिए मेहता कालू जी ने आपका विवाह बटाला निवासी मूल चंद की सुपुत्री सुलक्खनी देवी जी से कर दिया। उस समय आपकी आयु 14 वर्ष थी। समय के साथ आपके घर दो पुत्रों श्री चंद और लखमी दास ने जन्म लिया।

5. सुल्तानपुर में नौकरी (Service at Sultanpur)-जब गुरु नानक देव जी 20 वर्ष के हुए तो मेहता कालू जी ने आपको सुल्तानपुर में अपने जंवाई जयराम के पास भेज दिया। उनकी सिफ़ारिश पर नानक जी को मोदीखाना अन्न भंडार में नौकरी मिल गई। गुरु साहिब ने यह कार्य बड़ी योग्यता से किया।

6. ज्ञान प्राप्ति (Enlightenment)-गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर में रहते हुए प्रतिदिन सुबह बेईं नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन वे स्नान करने गए और तीन दिनों तक लुप्त रहे। इस समय उन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई । उस समय गुरु नानक साहिब की आयु 30 वर्ष थी। ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् गुरु साहिब ने सर्वप्रथम “न को हिंदू, न को मुसलमान” शब्द कहे।

7. उदासियाँ (Travels)-गुरु नानक देव जी ने 1499 ई० में ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् देश तथा विदेश की यात्राएँ कीं। इन यात्राओं को उदासियाँ भी कहा जाता है। इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों में फैली अज्ञानता एवं अंधविश्वास को दूर करना था तथा परस्पर भ्रातृभाव व एक ईश्वर का प्रचार करना था। भारत में गुरु नानक साहिब जी ने दर में कैलाश पर्वत से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक तथा पश्चिम में पाकपटन से लेकर पूर्व में आसाम तक की यात्रा की। गुरु साहिब भारत से बाहर मक्का, मदीना, बगदाद तथा लंका भी गए। गुरु साहिब की यात्राओं के बारे में हमें उनकी बाणी से महत्त्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने अपने जीवन के लगभग 21 वर्ष इन यात्राओं में बिताए। इन यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी लोगों में फैले अंध-विश्वास को काफी सीमा तक दूर करने में सफल हुए तथा उन्होंने नाम के चक को चारों दिशाओं में फैलाया।

8. करतारपुर में निवास (Settled at Kartarpur)-गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के तट पर 1521 ई० में करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। यहाँ गुरु साहिब जी ने अपने परिवार के साथ जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए। इस समय के मध्य गुरु साहिब ने ‘संगत’ और ‘पंगत’ नामक संस्थाओं की स्थापना की। इनके अतिरिक्त गुरु जी ने 976 शब्दों की रचना की। गुरु साहिब का यह कार्य सिख पंथ के विकास के लिए एक मील पत्थर सिद्ध हुआ। गुरु नानक साहिब की प्रमुख वाणियों के नाम जपुजी साहिब, वार माझ, आसा दी वार, सिद्ध गोष्टि, वार मल्हार, बारह माह और पट्टी इत्यादि हैं।

9. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)–गुरु नानक देव जी ने 1539 ई० में ज्योति-जोत समाने से पूर्व भाई लहणा जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु नानक साहिब ने एक नारियल और पाँच पैसे भाई लहणा जी के सम्मुख रखकर अपना शीश झुकाया। इस प्रकार भाई लहणा जी गुरु अंगद देव जी बने। इस प्रकार गुरु नानक साहिब ने एक ऐसा पौधा लगाया जो गुरु गोबिंद सिंह जी के समय एक घने वृक्ष का रूप धारण कर गया। डॉक्टर हरी राम गुप्ता के अनुसार,

“गुरु अंगद देव जी की नियुक्ति एक बहुत ही दूरदर्शिता वाला कार्य था।”1

10. ज्योति-जोत समाना (Immersed in Eternal Light)—गुरु नानक देव जी 22 सितंबर, 1539 ई० को ज्योति-जोत समा गए।

1. The apperiance of Angod was a step of far-reaching significance.” Dr. H.R. Gupta, History of Sikh Guru New Delhi : 1973 p.81.

GURU NANAK DEV JI

प्रश्न 2.

गुरु नानक देव जी की उदासियों का वर्णन करें इनका क्या उद्देश्य था ? (Write a note on the Udasis of Guru Nanak Dev Ji. What was the aim of these Udasis ?)

अथवा

उदासियों से क्या भाव है ? गुरु नानक देव जी की उदासियों का संक्षिप्त वर्णन करें। (What is meant by Udasis ? Give a brief account of the Udasis of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

संक्षेप में गुरु नानक देव जी की उदासियों का वर्णन करें। उनका क्या उद्देश्य था ? (Briefly discuss the travels (Udasis) of Guru Nanak Dev Ji. What was their aim ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी की उदासियों का संक्षिप्त वर्णन करें। इन उदासियों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ? (Describe briefly the Udasis of Guru Nanak Dev Ji. What was their impact on society ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी की चार उदासियों के बारे में चर्चा कीजिए।

(Discuss the four Udasis of Guru Nanak Dev Ji.)

उत्तर-

1439 ई० में ज्ञान – प्राप्ति के पश्चात् गुरु नानक देव ही देश और विदेशों की लंबी यात्रा के लिए निकल पूरे गुर मानष्य 21 वर्ष इन यात्राओं में व्यतीत किए। गुरु नानक साहिब की इन यात्राओं को उदासियाँ भी कहा जाता है क्योंकि गुरु साहिब जी इस समय के दौरान घर-द्वार त्याग कर एक उदासी की भाँति भ्रमण करते रहे। गुरु नानक साहिब जी ने कुल कितनी उदासियाँ कीं, इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद हैं। आधुनिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि गुरु नानक देव जी की उदासियों की संख्या तीन थी।

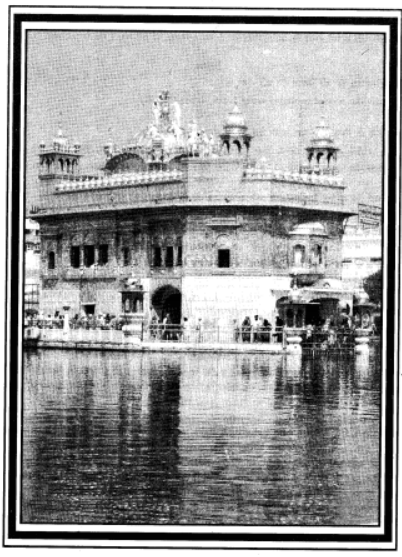

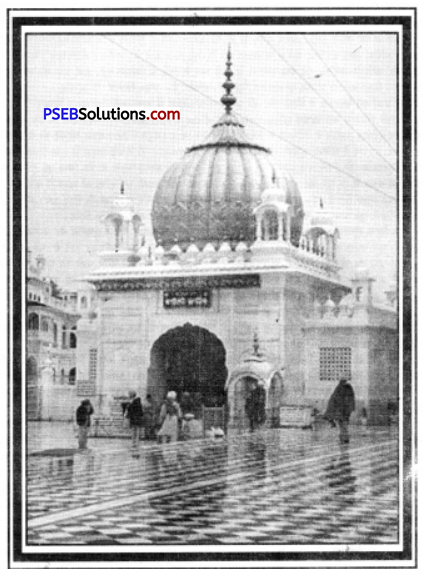

GURDWARA NANKANA SAHIB: PAKISTAN

उदासियों का उद्देश्य (Objects of the Udasis)

गुरु नानक देव जी की उदासियों का प्रमुख उद्देश्य लोगों में फैली अज्ञानता और अंध-विश्वासों को दूर करना था। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मार्ग से भटक चुके थे। हिंदू ब्राह्मण और योगी जिनका प्रमुख कार्य भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना था, वे स्वयं ही भ्रष्ट और आचरणहीन हो चुके थे। लोगों ने असंख्य देवी-देवताओं, कब्रों, वृक्षों, सर्पो और पत्थरों इत्यादि की आराधना आरंभ कर दी थी। मुसलमानों के धार्मिक नेता भी चरित्रहीन हो चुके थे। उस समय अधिकाँश मुसलमान भोग-विलास का जीवन व्यतीत करते थे। समाज कई जातियों और उपजातियों में विभाजित था। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से घृणा करते थे। समाज में स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। गुरु नानक साहिब जी ने अज्ञानता में भटक रहे इन लोगों को प्रकाश का एक नया मार्ग बताने के लिए यात्राएँ कीं।

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० एस० एस० कोहली के अनुसार,

“इस महापुरुष ने अपने मिशन को इस देश तक सीमित नहीं रखा। उसने सारी मानवता की जागति के लिए दूर-दूर के देशों की यात्राएँ कीं।”2

प्रथम उदासी (First Udasi)

गुरु नानक देव जी ने 1499 ई० के अंत में अपनी पहली यात्रा आरंभ की। इन यात्राओं के समय भाई मरदाना जी उनके साथ रहे। इस यात्रा को गुरु नानक देव जी ने 12 वर्ष में संपूर्ण किया और वह पूर्व से दक्षिण की ओर गए। इस यात्रा के दौरान गुरु जी ने निम्नलिखित प्रमुख स्थानों की यात्रा की—

1. सैदपुर (Saidpur)-गुरु नानक देव जी अपनी प्रथम उदासी के दौरान सर्वप्रथम सैदपुर पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर मलिक भागो ने गुरु साहिब को एक ब्रह्मभोज पर निमंत्रण दिया, परंतु गुरु साहिब एक निर्धन बढ़ई भाई लालो के घर ठहरे। जब इस संबंध में मलिक भागो ने गुरु नानक साहिब से पूछा तो उन्होंने एक हाथ में मलिक भागो के भोज और दूसरे हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी लेकर ज़ोर से दबाया। मलिक भागो के भोज से खून और भाई लालो की रोटी में से दूध निकला। इस प्रकार गुरु साहिब ने उसे बताया कि हमें श्रम तथा ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए।

2. तालुंबा (Talumba)-तालुंबा में गुरु नानक देव जी की भेंट सज्जन ठग से हुई। उसने यात्रियों के लिए अपनी हवेली में एक मंदिर और मस्जिद बनाई हुई थी। वह दिन के समय तो यात्रियों की खूब सेवा करता किंतु रात के समय उन्हें लूटकर कुएँ में फैंक देता था। वह गुरु नानक देव जी और मरदाना के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की योजनाएँ बना रहा था। रात्रि के समय जब गुरु नानक साहिब ने वाणी पढ़ी तो सज्जन ठग गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़ा। गुरु नानक देव जी ने उसे क्षमा कर दिया। इस घटना के पश्चात् सज्जन ने अपना शेष जीवन सिख धर्म का प्रचार करने में व्यतीत किया। के० एस० दुग्गल के अनुसार,

“सज्जन की सराय जो कि एक वधस्थल था, एक धर्मशाला में परिवर्तित हो गया।”3

3. कुरुक्षेत्र (Kurukshetra)—गुरु नानक देव जी सूर्य ग्रहण के अवसर.पर कुरुक्षेत्र पहुँचे। इस अवसर पर हज़ारों ब्राह्मण और साधु एकत्रित हुए थे। कहा जाता है कि एक श्रद्धालु ने उन्हें हिरण का माँस भेट किया। गुरु जी ने उस श्रद्धालु को वहाँ ही वह माँस पकाने की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण यह सहन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गुरु जी को भला-बुरा कहना आरंभ कर दिया। गुरु साहिब शाँत बने रहे। उन्होंने ब्राह्मणों को समझाया कि हमें व्यर्थ की बातों पर झगड़ने की अपेक्षा अपनी आत्मा को पवित्र रखने की ओर ध्यान देना चाहिए। गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके अनुयायी बन गए। अधिकाँश इतिहासकार इस घटना से सहमत नहीं हैं।

4. दिल्ली (Delhi)-दिल्ली में गुरु नानक देव जी मजनूं का टिल्ला में रुके। कहा जाता है कि गुरु नानक साहिब ने दिल्ली में इब्राहीम लोधी के एक मुर्दा हाथी को जीवित कर दिया था। सिख परंपरा के अनुसार इस घटना को ठीक नहीं माना जाता।

5. हरिद्वार (Haridwar)—गुरु नानक देव जी जब हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ बड़ी संख्या में हिंदू स्नान करते हुए पूर्व की ओर मुँह करके सूर्य और पितरों को पानी दे रहे थे। ऐसा देखकर गुरु साहिब ने पश्चिम की ओर मुँह करके पानी देना आरंभ कर दिया। यह देखकर लोग गुरु जी से पूछने लगे कि वे क्या कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि वे करतारपुर में अपने खेतों को पानी दे रहे हैं। यह उत्तर सुनकर लोग हंस पड़े और कहने लगे कि यह पानी यहाँ से 300 मील दूर उनके खेतों में कैसे पहुँच सकता है ? गुरु जी ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा पानी लाखों मील दूर स्थित सूर्य तक पहुँच सकता है तो मेरा पानी इतने निकट स्थित खेतों तक क्यों नहीं पहुँच सकता ? गुरु जी के इस उत्तर से लोग बहुत प्रभावित हुए तथा उनके अनुयायी बन गए।

6. गोरखमता (Gorakhmata)-हरिद्वार के पश्चात् गुरु नानक देव जी गोरखमता पहुँचे। गुरु नानक साहिब ने यहाँ के सिद्ध योगियों को बताया कि कानों में कुंडल पहनने, शरीर पर विभूति रमाने, गैंख बजाने से अथवा सिर मुँडवा देने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति तो आत्मा की शुद्धि से प्राप्त होती है। ये योगी गुरु साहिब के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उस समय से ही गोरखमता का नाम नानकमता पड़ गया।

7. बनारस (Banaras)-बनारस भी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था। यहाँ गुरु नानक देव जी का पंडित चतर दास से मूर्ति-पूजा के संबंध में एक दीर्घ वार्तालाप हुआ। गुरु जी के उपदेशों से प्रभावित होकर चतर दास गुरु जी का सिख बन गया।

8. कामरूप (Kamrup)-धुबरी से गुरु नानक देव जी कामरूप (असम) पहुँचे। यहाँ की प्रसिद्ध जादूगरनी नूरशाही ने अपनी सुंदरता के बल पर गुरु जी को भटकाने का असफल प्रयास किया। गुरु जी ने उसे जीवन का सही मनोरथ बताया।

9. जगन्नाथ पुरी (Jagannath Puri)-असम की यात्रा के पश्चात् गुरु नानक देव जी उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी पहुँचे! पंडितों ने गुरु साहिब को जगन्नाथ देवता की आरती करने के लिए कहा। गुरु नानक साहिब ने उन्हें बताया कि उस परम पिता परमात्मा की आरती प्रकृति सदैव करती रहती है।

10. लंका (Ceylon)-गुरु नानक जी दक्षिण भारत के प्रदेशों से होते हुए लंका पहुँचे। गुरु साहिब के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होकर लंका का राजा शिवनाथ गुरु जी का अनुयायी बन गया।

11. पाकपटन (Pakpattan)—लंका से पंजाब वापसी के समय गुरु नानक देव जी पाकपटन में ठहरे। यहाँ वे शेख फरीद जी की गद्दी पर बैठे शेख़ ब्रह्म को मिले। यह मुलाकात दोनों के लिए एक प्रसन्नता का स्रोत सिद्ध हुई।

2. “The Great Master did not confine his mission to this country; he travelled far and wide to far off lands and countries in order to enlighten humanity as a whole.” S.S. Kohli, Travels of Guru Nanak (Chandigarh : 1978) p. IX.

3. “Sajjan’s den of an assassin was transformed into a dharmsala.” K.S. Duggal, The Sikh Gurus : Their Lives and Teachings (New Delhi : 1980) p. 16.

द्वितीय उदासी

(Second Udasi)

गुरु नानक देव जी ने 1513-14 ई० में अपनी द्वितीय उदासी उत्तर की ओर आरंभ की। इस उदासी में उन्हें चार वर्ष लगे। इस उदासी के दौरान गुरु नानक साहिब निम्नलिखित प्रमुख स्थानों पर गए—

- पहाड़ी रियासतें (Hilly States)—गुरु नानक देव जी ने मंडी, रवालसर, ज्वालामुखी, काँगड़ा, बैजनाथ और कुल्लू इत्यादि पहाड़ी रियासतों की यात्रा की। गुरु नानक देव जी के उपदेशों से प्रभावित होकर इन पहाड़ी रियासतों के बहुत-से लोग उनके अनुयायी बन गए।

- कैलाश पर्वत (Kailash Parvat) गुरु नानक देव जी तिब्बत से होते हुए कैलाश पर्वत पहुँचे। गुरु साहिब के यहाँ पहुँचने पर सिद्ध बहुत हैरान हुए। गुरु नानक देव जी ने उन्हें बताया कि संसार में से सत्य लुप्त हो गया है और चारों ओर भ्रष्टाचार और झूठ का बोलबाला है। इसलिए गुरु साहिब ने उन्हें मानवता का पथ-प्रदर्शन करने का संदेश दिया।

- लद्दाख (Ladakh)-कैलाश पर्वत के पश्चात् गुरु नानक देव जी लद्दाख पहुँचे। यहाँ के बहुत-से लोग गुरु साहिब के अनुयायी बन गए।

- कश्मीर (Kashmir)-कश्मीर में स्थित मटन में गुरु नानक देव जी का पंडित ब्रह्मदास से काफ़ी लंबा धार्मिक शास्त्रार्थ हुआ। गुरु नानक साहिब ने उसे समझाया कि मुक्ति केवल वेदों और रामायण इत्यादि को पढ़ने से नहीं अपितु उनमें दी गई बातों पर अमल करके प्राप्त की जा सकती है।

- हसन अब्दाल (Hasan Abdal)-गुरु नानक देव जी पंजाब की वापसी यात्रा के समय हसन अब्दाल ठहरे। यहाँ एक अहँकारी फकीर वली कंधारी ने गुरु नानक साहिब को कुचलने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़का दिया। गुरु साहिब ने इसे अपने पंजे से रोक दिया। इस स्थान को आजकल पंजा साहिब कहा जाता है।

- स्यालकोट (Sialkot) स्यालकोट में गुरु नानक देव जी की मुलाकात एक मुसलमान संत हमजा गौस से हुई। उसने किसी बात पर नाराज़ होकर अपनी शक्ति द्वारा सारे शहर को नष्ट करने का निर्णय कर लिया था। परंतु जब वह गुरु साहिब से मिला तो वह उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना निर्णय बदल दिया। इस घटना का लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

तृतीय उदासी

(Third Udasi) गुरु नानक देव जी ने 1517 ई० में अपनी तृतीय उदासी आरंभ की। इस उदासी के दौरान गुरु साहिब पश्चिमी एशिया के देशों की ओर गए। इस उदासी के दौरान गुरु नानक साहिब ने निम्नलिखित प्रमुख स्थानों की यात्रा की—

- मुलतान (Multan)-मुलतान में बहुत-से सूफ़ी संत निवास करते थे। मुलतान में गुरु साहिब की भेंट प्रसिद्ध सूफी संत शेख बहाउद्दीन से हुई। शेख बहाउद्दीन उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए।

- मक्का (Mecca)मक्का हज़रत मुहम्मद साहिब का जन्म स्थान है । सिख परम्परा के अनुसार गुरु नानक . देव जी जब मक्का पहुँचे तो काअबे की ओर पाँव करके सो गए। जब काज़ी रुकनुद्दीन ने यह देखा तो वह क्रोधित

हो गया। कहा जाता है कि जब काजी ने गुरु साहिब के पाँव पकड़कर दूसरी ओर घुमाने आरंभ किए तो मेहराब भी उसी ओर घूमने लग पड़ा। यह देखकर मुसलमान बहुत प्रभावित हुए। गुरु साहिब ने उन्हें समझाया कि अल्लाह सर्वव्यापक है।

- मदीना (Madina)-मक्का के पश्चात् गुरु नानक देव जी मदीना पहुँचे। गुरु साहिब ने अपने उपदेशों का प्रचार किया। यहाँ गुरु साहिब का इमाम आज़िम के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ।

- बगदाद (Baghdad)-बगदाद में गुरु नानक देव जी की भेंट शेख बहलोल से हुई। वह गुरु साहिब की वाणी से प्रभावित होकर उनका श्रद्धालु बन गया।

- कंधार और काबुल (Qandhar and Kabul)-बगदाद की यात्रा के पश्चात् गुरु नानक देव जी पहले कंधार और फिर काबुल पहुँचे। गुरु नानक देव जी ने यहाँ अपने उपदेशों का प्रचार किया। काबुल के बहुत-से लोग गुरु साहिब के श्रद्धालु बन गए। वे आज भी गुरु नानक साहिब का बहुत सम्मान करते हैं।

- पेशावर (Peshawar)-पेशावर में गुरु नानक साहिब का योगियों से काफी दोघं वार्तालाप हआ। गुरु साहिब ने उन्हें धर्म का वास्तविक मार्ग बताया।

सैदपुर (Saidpur)-गुरु नानक देव जी जब 1520-21 ई० में सैदपुर पहुँचे तो उस समय बाबर ने पंजाब पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से वहाँ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय मुग़ल सेनाओं ने बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। सैदपुर में भारी लूटपाट की गई और घरों में आग लगा दी गई। स्त्रियों को अपमानित किया गया। हज़ारों की संख्या में पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। इन बंदी बनाए गए लोगों में गुरु नानक साहिब जी भी थे। जब बाद में बाबर को यह ज्ञात हुआ कि गुरु साहिब एक महान् संत हैं तो वह गुरु जी के दर्शनों के लिए स्वयं आया। वह गुरु साहिब के व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने न केवल गुरु नानक साहिब को बल्कि बहुत से अन्य बंदियों को भी रिहा कर दिया। बाबर के अत्याचारों के संबंध में गुरु नानक साहिब बाबर वाणी में लिखते हैं,

“जैसी मैं आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो।

पाप की जंज लै काबलह धाया जोरि मंमे दान वे लालो।

शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो।

काजियां ब्राह्मणां की गल थक्की अगद पढ़े शैतान वे लालो”

इसके पश्चात् गुरु नानक देव जी तलवंडी आ गए। इस प्रकार गुरु नानक साहिब की इन यात्राओं की श्रृंखला 1521 ई० में समाप्त हुई।

उदासियों का प्रभाव (Impact of the Udasis)-

गुरु नानक देव जी की यात्राओं के बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़े। वे लोगों में फैले अंधविश्वासों को दूर करने और उनमें एक नई जागृति लाने में काफी सीमा तक सफल हुए। उन्होंने अपनी मधुर वाणी द्वारा बड़े-बड़े विद्वानों, योगियों, सिद्धों, ब्राह्मणों, चोरों, ठगों और अपराधियों का दिल जीत लिया। गुरु साहिब से मिलने के पश्चात् इन व्यक्तियों की जीवन-धारा ही परिवर्तित हो गई। गुरु साहिब के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हज़ारों की संख्या में लोग उनके श्रद्धालु बन गए। अंत में हम डॉक्टर एस० एस० कोहली के इन शब्दों से सहमत हैं,

“वे (गुरु नानक साहिब) एक पवित्र उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते थे और इसमें उन्हें चमत्कारी सफलता प्राप्त हुई”4

4. “He had a.holy mission to perform and his performance was no less than a miracle.” Dr.S.S. Kohli, Travels of Guru Nanak (Chandigarh : 1978) p. XV.

प्रश्न 3.

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। (Describe in brief the basic teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं के बारे में चर्चा करें।

(Discuss the main teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ लिखें।

(Write down the teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

सिख धर्म की प्रमुख सदाचारक शिक्षाओं पर नोट लिखें।

(Write a note on the major ethical teachings of Sikhism.)

अथवा

गुरु नानक देव जी ने मानव समाज के विकास के लिए क्या उपदेश दिए ? चर्चा करें।

(Discuss the teachings of Guru Nanak Dev Ji for the development of Human society.)

अथवा

रु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में संक्षिप्त, परंतु भावपूर्ण जानकारी दीजिए।

(Describe in brief, but meaningful the basic teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

गुरु नानक देव जी की मूल नैतिक शिक्षाओं पर प्रकाश डालें।

(Throw light on the basic ethical teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

सिख धर्म की मुख्य शिक्षाओं पर नोट लिखें।

(Write a short note on the main teachings of Sikhism.)

अथवा

सिख धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताएँ।

(Explain the teachings of Sikhism.)

अथवा

गुरु ग्रंथ साहिब की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में चर्चा करें। (Discuss the main teachings of the Guru Granth Sahib.)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ बड़ी सरल किंतु प्रभावशाली थीं। गुरु जी की शिक्षाओं ने लोगों के दिलों पर जादुई प्रभाव डाला। उनकी शिक्षाएँ किसी एक वर्ग, जाति अथवा प्राँत के लिए नहीं थीं। इनका. संबंध तो सारी मानव जाति से था। गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—

1. ईश्वर एक है (The Unity of God)-गुरु नानक देव जी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी वाणी में बार-बार ईश्वर की एकता पर बल दिया है। सिख परंपरा के अनुसार मूलमंत्र के आरंभ में जो अक्षर ‘१’ है, वह ईश्वर की एकता का प्रतीक है। गुरु नानक साहिब के अनुसार ईश्वर ही संसार की रचना करता है, उसका पालन-पोषण करता है और उसका विनाश करता है। ऐसी शक्तियाँ ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य देवी-देवताओं में नहीं हैं। इस कारण प्रभु के सम्मुख इन देवी-देवताओं का कोई महत्त्व नहीं है। ईश्वर के सम्मुख वे उसी प्रकार हैं जैसे तेज़मय सूर्य के सम्मुख एक लघु तारा। मुहम्मद सैंकड़ों और हज़ारों हैं, परंतु ईश्वर एक है। उस परमपिता ईश्वर को कई नामों से जाना जाता है। जैसे-हरि, गोपाल, वाहेगुरु, साहिब, अल्लाह, खुदा और राम इत्यादि। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं,

“दूजा काहे सिमरिए जन्मे ते मर जाए।

ऐको सिमरो नानका, जो जल थल रिहा समाए।’

2. निर्गुण और सगुण (Nirguna and Sarguna)—ईश्वर के दो रूप हैं। वह निर्गुण भी है और सगुण भी। सर्वप्रथम ईश्वर ने भूमि और आकाश की रचना की थी और वह अपने आप में ही रहता था। यह ईश्वर का निर्गुण स्वरूप था। फिर ईश्वर ने इस संसार की रचना की। इस रचना द्वारा ईश्वर ने अपना रूपमान किया। यह ईश्वर का सगुण स्वरूप था।

3. रचयिता, पालनकर्ता और नाशवानकर्ता (Creator, Sustainer and Destroyer)-ईश्वर ही इस संसार का रचयिता, पालनकर्ता और इसका विनाश करने वाला है। संसार की रचना करने से पूर्व कोई पृथ्वी, आकाश नहीं थे और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। केवल ईश्वर का आदेश ही चलता था। जब उस ईश्वर के मन में आया तो उसने इस संसार की रचना की। उसके आदेश के साथ ही चारों ओर मनुष्य, पशु, पक्षी, नदियाँ, पर्वत और वन इत्यादि अस्तित्व में आ गए। ईश्वर ही इस संसार का पालनकर्ता है। वही सभी को रोज़ी-रोटी देता है। ईश्वर की जब इच्छा हो, वह इस संसार का विनाश कर सकता है तथा इसकी पुनः रचना कर सकता है।

4. सर्वशक्तिमान् (Sovereign)-गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान् है। वह जो चाहता है, वही होता है। उसकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। यदि ईश्वर चाहे तो वह भिखारी को भी सिंहासन पर बैठा सकता है और राजा को भिखारी बना सकता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं—

कुदरत कवण कहा वीचारु॥

वारिआ न जावा एक वार॥ जो

तुधु भावै साई भली कार॥

तू सदा सलामति निरंकार ॥

5. सदैव रहने वाला (Immortal)-ईश्वर द्वारा रचित संसार नाशवान् है। यह अस्थिर है। ईश्वर सदैव रहने वाला है। वह आवागमन और मृत्यु के चक्र से मुक्त है। ईश्वर के दरबार में हज़ारों, लाखों मुहम्मद, ब्रह्मा, विष्णु और राम हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये सभी नाशवान हैं, किंतु ईश्वर नहीं।

6. निराकार और सर्वव्यापक (Formless and Omnipresent)-गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर कार है। उसका कोई आकार अथवा रंग-रूप नहीं है। उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे न तो मूर्तिमान किया जा सकता है और न ही इन आँखों से देखा जा सकता है किंतु ईश्वर सर्वव्यापक भी है। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर की लीला निराली है। वह जल, थल और आकाश प्रत्येक जगह विद्यमान है। इसलिए ईश्वर को अपने से दूर न समझो। वह तुम्हारे निकट ही है। गुरु नानक साहिब जी का कथन है,

“सभी में एक प्रकाश है और यह उसी का प्रकाश है जो सभी में विद्यमान है”

7. ईश्वर की महानता (Greatness of God)-गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर सबसे महान् है। उसकी महानता का वर्णन करना असंभव है। हज़ारों और लाखों भक्तों और संतों ने ईश्वर की महानता का गुणगान किया है फिर भी यह उसकी महिमा भंडार का छोटा-सा भाग ही है। उसकी महिमा मनुष्य की कल्पना से दूर है। उसकी महानता अवर्णनीय है। उसकी महिमा, उसकी दया, उसके ज्ञान, उसकी देन, वह क्या देखता और क्या सुनता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अपनी महिमा का ज्ञाता स्वयं ही है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं,

पताला पाताल लख आगासा आगास॥

ओड़क ओड़क भालि थके वेद कहन इक वात ॥

सहस अठारह कहनि कतेबा असुलू इक धात॥ लेखा होई त लिखीए लेखै होई विणासु॥

नानक वडा आखिए आपे जाणै आपु॥

8. माया (Maya)-गुरु नानक देव जी के अनुसार माया मनुष्य के लिए मुक्ति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। मनमुख व्यक्ति सदैव सांसारिक वस्तुओं जैसे धन-दौलत, उच्च पद, ऐश्वर्य, सुंदर नारी, पुत्र इत्यादि क चक्र में फंसा रहता है। इसी को माया कहते हैं। मनमुख व्यक्ति रचयिता और उसकी रचना के अंतर को नहीं समझ पाता। माया, जिससे वह इतना प्रेम करता है, उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके साथ नहीं जाती। माया के कारण वह ईश्वर से दूर हो जाता है और आवागमन के चक्र में फंसा रहता है।

9. हऊमै (Haumai)—मनमुख व्यक्ति में हऊमै (अहं) की भावना बड़ी प्रबल होती है। अहं के कारण वह मुक्ति के मार्ग को नहीं पहचान पाता। वह ईश्वर के आदेश की अपेक्षा अपनी मनमानी करता है। अहं के कारण वह संसार की बुराइयों में फंसा रहता है और ईश्वर से दूर रहता है। फलस्वरूप वह मुक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा आवागमन के चक्र में और फंस जाता है। डॉक्टर तारन सिंह के अनुसार,

“हऊमै मन की वह अवस्था है जो मनुष्य को वास्तविकता से तथा उसके जीवन के उद्देश्य से दूर रखती है तथा इस प्रकार उसका मुक्ति तथा परमात्मा से मिलन नहीं होने देती।”5

10. इंद्रियजन्य भूख (Evil Impulses)-मनमुख व्यक्ति सदैव इंद्रियजन्य भूख से घिरा रहता है। काम. क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मनुष्य के पाँच शत्रु हैं। इनके कारण मनुष्य पाप करता है तथा लोगों को धोखा देता है। फलस्वरूप वह मुक्ति प्राप्त करने के स्थान पर आवागमन की जंजीरों में और भी दृढ़ता से जकड़ा जाता है और उसे यमदूतों की मार पड़ती है।

11. पुरोहित वर्ग का खंडन (Condemnation of the Priestly Class)-गुरु नानक देव जी ने पंडित और मुल्ला इत्यादि पुरोहित वर्ग का जोरदार शब्दों में खंडन किया। वे वेद शास्त्र और कुरान तो पढ़ते थे किंतु उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं था। वे लोगों को धोखा देते थे और उन्हें व्यर्थ के रीति-रिवाजों में फंसाकर उन्हें लूटते थे।

इस कारण गुरु नानक साहिब ने लोगों को उनके पीछे न चलने का परामर्श दिया। गुरु नानक साहिब का कथन था कि पुरोहित वर्ग जो कि लोगों का सही नेतृत्व करने की अपेक्षा स्वयं कुमार्ग पर चल रहा है, को उस ईश्वर के दरबार में कठोर दंड मिलेगा और वे आवागमन के चक्र में फंसे रहेंगे।

12. जाति प्रथा का खंडन (Condemnation of the Caste System)-उस समय का हिंदू समाज न केवल चार मुख्य जातियों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-बल्कि अनेक अन्य उपजातियों में विभाजित था। उच्च जाति के लोग अपनी जाति पर बहुत गर्व करते थे। वे निम्न जाति से बहुत घृणा करते थे और उन पर बहुत अत्याचार करते थे। समाज में छुआछूत की भावना बहुत फैल गई थी। गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा और छुआछूत की भावना का जोरदार शब्दों में खंडन किया तथा परस्पर भ्रातृत्व का प्रचार किया।

13. मूर्ति पूजा का खंडन (Condemnation of Idol Worship)-गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा का ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया। गुरु साहिब का कहना था कि पत्थर की मूर्तियाँ निर्जीव हैं। यदि उन्हें पानी में फैंक दिया जाए तो वे डूब जाएँगी। जो मूर्तियाँ स्वयं की रक्षा नहीं कर पातीं, वे मनुष्य को कैसे इस भवसागर से पार उतार सकती हैं ? इसलिए मूर्तियों की पूजा करना व्यर्थ है। हमें केवल एक ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए।

14. स्त्रियों का उद्धार (Uplift of Women)-गुरु नानक देव जी के समय समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। समाज में उनका स्थान पुरुषों की जूती के समान था। उनमें असंख्य कुरीतियाँ प्रचलित थीं। उस समय स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था तथा उनका पशुओं की भाँति क्रय-विक्रय किया जा सकता था। गुरु नानक साहिब ने स्त्रियों में प्रचलित कुरीतियों का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए और उनके समानता के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं,

“सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान।”

15. नाम और शब्द (Nam and Shabad)-गुरु नानक देव जी नाम जपने और शब्द की आराधना को ईश्वर की भक्ति का सर्वोच्च रूप समझते थे। इन पर चलकर मनुष्य इस रोगग्रस्त अथवा कष्टमयी संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के नाम के बिना मनुष्य का इस संसार में आना व्यर्थ है। नाम के बिना मनुष्य सभी प्रकार के पापों और आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। ईश्वर उसे नरक से नहीं बचा सकता। ईश्वर के दरबार में वह उसी प्रकार ध्वस्त हो जाता है जैसे भयंकर तूफान आने पर एक रेत का महल। ईश्वर के नाम का जाप पावन मन और सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए।

16. गुरु का महत्त्व (Importance of Guru)-गुरु नानक देव जी ईश्वर तक पहुँचने के लिए गुरु को बहुत महत्त्वपूर्ण समझते हैं। उनके अनुसार गुरु मुक्ति तक ले जाने वाली वास्तविक सीढ़ी है। गुरु के बिना मनुष्य को सभी ओर अंधकार दिखाई देता है। गुरु ही मनुष्य को अंधकार (अज्ञानता) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर लाता है। सच्चे गुरु का मिलना कोई सरल कार्य नहीं है। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य को गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह बात यहाँ विशेषोल्लेखनीय है कि गुरु नानक साहिब जब गुरु की बात करते हैं तो उनका अभिप्राय किसी मानव-गुरु से नहीं है। सच्चा गुरु तो ईश्वर स्वयं है जो शब्द द्वारा शिक्षा देता है।

17. आत्म-समर्पण (Self Surrender)-गुरु नानक देव जी के अनुसार कोई भी मनुष्य तब तक उस परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकता जब तक कि वह स्वयं को पूरी तरह उसको समर्पण न कर दे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने अस्तित्व को मिटाना आवश्यक है। नदी तथा उस पर उठा बुलबुला एक ही है। यदि बुलबुला अपने अस्तित्व को नदी के जल से भिन्न समझने लगे तो यह उसकी भूल है। वह नदी से उत्पन्न हुआ है और उसे नदी में ही मिल जाना है।

18. हुक्म (Hukam)-गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में परमात्मा के हुक्म (आदेश) अथवा इच्छा को विशेष महत्त्व प्राप्त है। मनुष्य को परमात्मा का हुक्म मानना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है, परमात्मा उस पर अपनी कृपा करता है और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य परमात्मा के आदेश को नहीं मानता वह दर-दर की ठोकरें खाता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं,

हुकमै अंदरि सभु को बाहरि हुकम न कोई॥

नानक हुकमै जे बुझे त हउमै कहे न कोई॥

19. उचित आचार (Right Conduct)-गुरु नानक देव जी के अनुसार उचित आचार के बिना मुक्ति प्राप्ति असंभव है। दूसरों की सेवा करना ठीक आचार की आधारशिला है। दूसरों की सेवा के योग्य होने के लिए श्रम करना आवश्यक है,। दूसरों की कमाई पर जीने को गुरु जी निम्न आचरण का चिन्ह मानते थे। मुक्ति के लिए गुरु नानक साहिब गृहस्थ जीवन का त्याग करने के पक्ष में नहीं थे।

20. सच्च-खंड (Sach Khand)-गुरु नानक देव जी के अनुसार मानव जीवन का उच्चतम उद्देश्य सच्चखंड को प्राप्त करना है। सच्च-खंड तक पहुँचने के लिए मनुष्य को धर्म-खंड, ज्ञान-खंड, शर्म-खंड तथा कर्मखंड में से गुजरना होता है। सच्च-खंड आखिरी अवस्था है। सच्च-खंड में आत्मा पूर्णतया परमात्मा में लीन हो जाती है तथा मानव के कष्ट-क्लेश समाप्त हो जाते हैं। वह परमानंद अवस्था में पहुँच जाता है।

5. “Haumai is that condition of mind which keeps man ignorant of the true reality, the true purpose of life, and thus keeps him away from salvation and union with God.” Dr. Taran Singh, Teachings of Guru Nanak Dev (Patiala : 1990) p. 36.

शिक्षाओं का महत्त्व (Importance of Teachings)

गुरु नानक देव जी के उपदेशों ने न केवल धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों अपितु राजनीतिक क्षेत्र को भी. प्रभावित किया। गुरु साहिब के उपदेशों ने समाज में छाए अंधविश्वासों के काले बादलों पर सूर्य की किरणें फैलाने का कार्य किया। परिणामस्वरूप लोगों में एक नई जागृति का संचार होने लगा। वे व्यर्थ के रस्म-रिवाज छोड़कर एक परमात्मा की पूजा करने लगे। गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा का खंडन करके, परस्पर भ्रातृ-भाव का प्रचार करके, स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा देकर, संगत तथा पंगत नामक संस्थाओं की स्थापना करके एक नए समाज की आधारशिला रखी। गुरु जी ने अपने उपदेशों द्वारा उस समय के शासकों को भी झकझोर डाला। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर एच० आर० गुप्ता के अनुसार,

“इस प्रकार गुरु नानक साहिब ने समूची मानवता के लिए एक ऐसी देन दी जो अभी तक प्रभावशाली है तथा भविष्य में भी यह संपूर्ण विश्व के सिखों को प्रेरित तथा उनका मार्ग दर्शन करती रहेगी।”6

6. “Thus Nanak left for all mankind a legacy which is still going strong and will continue to surprise and serve the Sikhs all over the world and for all times to come.” Dr. H.R. Gupta, History of Sikh Gurus (New Delhi :1973) p.56.

प्रश्न 4.

गुरु नानक देव जी के जीवन तथा उनकी कुछ मूल शिक्षाएँ बताएँ। (Explain Guru Nanak’s life and his basic teachings.)

अथवा

गुरु नानक देव जी के जीवन तथा शिक्षाओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करें।

(Discuss in detail the life and teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

गुरु नानक देव जी के जीवन तथा उपदेशों के बारे में लिखें। (Write the life and teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ बड़ी सरल किंतु प्रभावशाली थीं। गुरु जी की शिक्षाओं ने लोगों के दिलों पर जादुई प्रभाव डाला। उनकी शिक्षाएँ किसी एक वर्ग, जाति अथवा प्राँत के लिए नहीं थीं। इनका. संबंध तो सारी मानव जाति से था। गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—

1. ईश्वर एक है (The Unity of God)-गुरु नानक देव जी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी वाणी में बार-बार ईश्वर की एकता पर बल दिया है। सिख परंपरा के अनुसार मूलमंत्र के आरंभ में जो अक्षर ‘१’ है, वह ईश्वर की एकता का प्रतीक है। गुरु नानक साहिब के अनुसार ईश्वर ही संसार की रचना करता है, उसका पालन-पोषण करता है और उसका विनाश करता है। ऐसी शक्तियाँ ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य देवी-देवताओं में नहीं हैं। इस कारण प्रभु के सम्मुख इन देवी-देवताओं का कोई महत्त्व नहीं है। ईश्वर के सम्मुख वे उसी प्रकार हैं जैसे तेज़मय सूर्य के सम्मुख एक लघु तारा। मुहम्मद सैंकड़ों और हज़ारों हैं, परंतु ईश्वर एक है। उस परमपिता ईश्वर को कई नामों से जाना जाता है। जैसे-हरि, गोपाल, वाहेगुरु, साहिब, अल्लाह, खुदा और राम इत्यादि। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं,

“दूजा काहे सिमरिए जन्मे ते मर जाए।

ऐको सिमरो नानका, जो जल थल रिहा समाए।’

2. निर्गुण और सगुण (Nirguna and Sarguna)—ईश्वर के दो रूप हैं। वह निर्गुण भी है और सगुण भी। सर्वप्रथम ईश्वर ने भूमि और आकाश की रचना की थी और वह अपने आप में ही रहता था। यह ईश्वर का निर्गुण स्वरूप था। फिर ईश्वर ने इस संसार की रचना की। इस रचना द्वारा ईश्वर ने अपना रूपमान किया। यह ईश्वर का सगुण स्वरूप था।

3. रचयिता, पालनकर्ता और नाशवानकर्ता (Creator, Sustainer and Destroyer)-ईश्वर ही इस संसार का रचयिता, पालनकर्ता और इसका विनाश करने वाला है। संसार की रचना करने से पूर्व कोई पृथ्वी, आकाश नहीं थे और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। केवल ईश्वर का आदेश ही चलता था। जब उस ईश्वर के मन में आया तो उसने इस संसार की रचना की। उसके आदेश के साथ ही चारों ओर मनुष्य, पशु, पक्षी, नदियाँ, पर्वत और वन इत्यादि अस्तित्व में आ गए। ईश्वर ही इस संसार का पालनकर्ता है। वही सभी को रोज़ी-रोटी देता है। ईश्वर की जब इच्छा हो, वह इस संसार का विनाश कर सकता है तथा इसकी पुनः रचना कर सकता है।

4. सर्वशक्तिमान् (Sovereign)-गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान् है। वह जो चाहता है, वही होता है। उसकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। यदि ईश्वर चाहे तो वह भिखारी को भी सिंहासन पर बैठा सकता है और राजा को भिखारी बना सकता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं—

कुदरत कवण कहा वीचारु॥

वारिआ न जावा एक वार॥ जो

तुधु भावै साई भली कार॥

तू सदा सलामति निरंकार ॥

5. सदैव रहने वाला (Immortal)-ईश्वर द्वारा रचित संसार नाशवान् है। यह अस्थिर है। ईश्वर सदैव रहने वाला है। वह आवागमन और मृत्यु के चक्र से मुक्त है। ईश्वर के दरबार में हज़ारों, लाखों मुहम्मद, ब्रह्मा, विष्णु और राम हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये सभी नाशवान हैं, किंतु ईश्वर नहीं।

6. निराकार और सर्वव्यापक (Formless and Omnipresent)-गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर कार है। उसका कोई आकार अथवा रंग-रूप नहीं है। उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे न तो मूर्तिमान किया जा सकता है और न ही इन आँखों से देखा जा सकता है किंतु ईश्वर सर्वव्यापक भी है। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर की लीला निराली है। वह जल, थल और आकाश प्रत्येक जगह विद्यमान है। इसलिए ईश्वर को अपने से दूर न समझो। वह तुम्हारे निकट ही है। गुरु नानक साहिब जी का कथन है,

“सभी में एक प्रकाश है और यह उसी का प्रकाश है जो सभी में विद्यमान है”

7. ईश्वर की महानता (Greatness of God)-गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर सबसे महान् है। उसकी महानता का वर्णन करना असंभव है। हज़ारों और लाखों भक्तों और संतों ने ईश्वर की महानता का गुणगान किया है फिर भी यह उसकी महिमा भंडार का छोटा-सा भाग ही है। उसकी महिमा मनुष्य की कल्पना से दूर है। उसकी महानता अवर्णनीय है। उसकी महिमा, उसकी दया, उसके ज्ञान, उसकी देन, वह क्या देखता और क्या सुनता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अपनी महिमा का ज्ञाता स्वयं ही है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं,

पताला पाताल लख आगासा आगास॥

ओड़क ओड़क भालि थके वेद कहन इक वात ॥

सहस अठारह कहनि कतेबा असुलू इक धात॥ लेखा होई त लिखीए लेखै होई विणासु॥

नानक वडा आखिए आपे जाणै आपु॥

8. माया (Maya)-गुरु नानक देव जी के अनुसार माया मनुष्य के लिए मुक्ति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। मनमुख व्यक्ति सदैव सांसारिक वस्तुओं जैसे धन-दौलत, उच्च पद, ऐश्वर्य, सुंदर नारी, पुत्र इत्यादि क चक्र में फंसा रहता है। इसी को माया कहते हैं। मनमुख व्यक्ति रचयिता और उसकी रचना के अंतर को नहीं समझ पाता। माया, जिससे वह इतना प्रेम करता है, उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके साथ नहीं जाती। माया के कारण वह ईश्वर से दूर हो जाता है और आवागमन के चक्र में फंसा रहता है।

9. हऊमै (Haumai)—मनमुख व्यक्ति में हऊमै (अहं) की भावना बड़ी प्रबल होती है। अहं के कारण वह मुक्ति के मार्ग को नहीं पहचान पाता। वह ईश्वर के आदेश की अपेक्षा अपनी मनमानी करता है। अहं के कारण वह संसार की बुराइयों में फंसा रहता है और ईश्वर से दूर रहता है। फलस्वरूप वह मुक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा आवागमन के चक्र में और फंस जाता है। डॉक्टर तारन सिंह के अनुसार,

“हऊमै मन की वह अवस्था है जो मनुष्य को वास्तविकता से तथा उसके जीवन के उद्देश्य से दूर रखती है तथा इस प्रकार उसका मुक्ति तथा परमात्मा से मिलन नहीं होने देती।”5

10. इंद्रियजन्य भूख (Evil Impulses)-मनमुख व्यक्ति सदैव इंद्रियजन्य भूख से घिरा रहता है। काम. क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मनुष्य के पाँच शत्रु हैं। इनके कारण मनुष्य पाप करता है तथा लोगों को धोखा देता है। फलस्वरूप वह मुक्ति प्राप्त करने के स्थान पर आवागमन की जंजीरों में और भी दृढ़ता से जकड़ा जाता है और उसे यमदूतों की मार पड़ती है।

11. पुरोहित वर्ग का खंडन (Condemnation of the Priestly Class)-गुरु नानक देव जी ने पंडित और मुल्ला इत्यादि पुरोहित वर्ग का जोरदार शब्दों में खंडन किया। वे वेद शास्त्र और कुरान तो पढ़ते थे किंतु उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं था। वे लोगों को धोखा देते थे और उन्हें व्यर्थ के रीति-रिवाजों में फंसाकर उन्हें लूटते थे।

इस कारण गुरु नानक साहिब ने लोगों को उनके पीछे न चलने का परामर्श दिया। गुरु नानक साहिब का कथन था कि पुरोहित वर्ग जो कि लोगों का सही नेतृत्व करने की अपेक्षा स्वयं कुमार्ग पर चल रहा है, को उस ईश्वर के दरबार में कठोर दंड मिलेगा और वे आवागमन के चक्र में फंसे रहेंगे।

12. जाति प्रथा का खंडन (Condemnation of the Caste System)-उस समय का हिंदू समाज न केवल चार मुख्य जातियों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-बल्कि अनेक अन्य उपजातियों में विभाजित था। उच्च जाति के लोग अपनी जाति पर बहुत गर्व करते थे। वे निम्न जाति से बहुत घृणा करते थे और उन पर बहुत अत्याचार करते थे। समाज में छुआछूत की भावना बहुत फैल गई थी। गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा और छुआछूत की भावना का जोरदार शब्दों में खंडन किया तथा परस्पर भ्रातृत्व का प्रचार किया।

13. मूर्ति पूजा का खंडन (Condemnation of Idol Worship)-गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा का ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया। गुरु साहिब का कहना था कि पत्थर की मूर्तियाँ निर्जीव हैं। यदि उन्हें पानी में फैंक दिया जाए तो वे डूब जाएँगी। जो मूर्तियाँ स्वयं की रक्षा नहीं कर पातीं, वे मनुष्य को कैसे इस भवसागर से पार उतार सकती हैं ? इसलिए मूर्तियों की पूजा करना व्यर्थ है। हमें केवल एक ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए।

14. स्त्रियों का उद्धार (Uplift of Women)-गुरु नानक देव जी के समय समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। समाज में उनका स्थान पुरुषों की जूती के समान था। उनमें असंख्य कुरीतियाँ प्रचलित थीं। उस समय स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था तथा उनका पशुओं की भाँति क्रय-विक्रय किया जा सकता था। गुरु नानक साहिब ने स्त्रियों में प्रचलित कुरीतियों का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए और उनके समानता के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं,

“सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान।”

15. नाम और शब्द (Nam and Shabad)-गुरु नानक देव जी नाम जपने और शब्द की आराधना को ईश्वर की भक्ति का सर्वोच्च रूप समझते थे। इन पर चलकर मनुष्य इस रोगग्रस्त अथवा कष्टमयी संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के नाम के बिना मनुष्य का इस संसार में आना व्यर्थ है। नाम के बिना मनुष्य सभी प्रकार के पापों और आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। ईश्वर उसे नरक से नहीं बचा सकता। ईश्वर के दरबार में वह उसी प्रकार ध्वस्त हो जाता है जैसे भयंकर तूफान आने पर एक रेत का महल। ईश्वर के नाम का जाप पावन मन और सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए।

16. गुरु का महत्त्व (Importance of Guru)-गुरु नानक देव जी ईश्वर तक पहुँचने के लिए गुरु को बहुत महत्त्वपूर्ण समझते हैं। उनके अनुसार गुरु मुक्ति तक ले जाने वाली वास्तविक सीढ़ी है। गुरु के बिना मनुष्य को सभी ओर अंधकार दिखाई देता है। गुरु ही मनुष्य को अंधकार (अज्ञानता) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर लाता है। सच्चे गुरु का मिलना कोई सरल कार्य नहीं है। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य को गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह बात यहाँ विशेषोल्लेखनीय है कि गुरु नानक साहिब जब गुरु की बात करते हैं तो उनका अभिप्राय किसी मानव-गुरु से नहीं है। सच्चा गुरु तो ईश्वर स्वयं है जो शब्द द्वारा शिक्षा देता है।

17. आत्म-समर्पण (Self Surrender)-गुरु नानक देव जी के अनुसार कोई भी मनुष्य तब तक उस परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकता जब तक कि वह स्वयं को पूरी तरह उसको समर्पण न कर दे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने अस्तित्व को मिटाना आवश्यक है। नदी तथा उस पर उठा बुलबुला एक ही है। यदि बुलबुला अपने अस्तित्व को नदी के जल से भिन्न समझने लगे तो यह उसकी भूल है। वह नदी से उत्पन्न हुआ है और उसे नदी में ही मिल जाना है।

18. हुक्म (Hukam)-गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में परमात्मा के हुक्म (आदेश) अथवा इच्छा को विशेष महत्त्व प्राप्त है। मनुष्य को परमात्मा का हुक्म मानना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है, परमात्मा उस पर अपनी कृपा करता है और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य परमात्मा के आदेश को नहीं मानता वह दर-दर की ठोकरें खाता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं,

हुकमै अंदरि सभु को बाहरि हुकम न कोई॥

नानक हुकमै जे बुझे त हउमै कहे न कोई॥

19. उचित आचार (Right Conduct)-गुरु नानक देव जी के अनुसार उचित आचार के बिना मुक्ति प्राप्ति असंभव है। दूसरों की सेवा करना ठीक आचार की आधारशिला है। दूसरों की सेवा के योग्य होने के लिए श्रम करना आवश्यक है,। दूसरों की कमाई पर जीने को गुरु जी निम्न आचरण का चिन्ह मानते थे। मुक्ति के लिए गुरु नानक साहिब गृहस्थ जीवन का त्याग करने के पक्ष में नहीं थे।

20. सच्च-खंड (Sach Khand)-गुरु नानक देव जी के अनुसार मानव जीवन का उच्चतम उद्देश्य सच्चखंड को प्राप्त करना है। सच्च-खंड तक पहुँचने के लिए मनुष्य को धर्म-खंड, ज्ञान-खंड, शर्म-खंड तथा कर्मखंड में से गुजरना होता है। सच्च-खंड आखिरी अवस्था है। सच्च-खंड में आत्मा पूर्णतया परमात्मा में लीन हो जाती है तथा मानव के कष्ट-क्लेश समाप्त हो जाते हैं। वह परमानंद अवस्था में पहुँच जाता है।

5. “Haumai is that condition of mind which keeps man ignorant of the true reality, the true purpose of life, and thus keeps him away from salvation and union with God.” Dr. Taran Singh, Teachings of Guru Nanak Dev (Patiala : 1990) p. 36.

प्रश्न 5.

गुरु अंगद देव जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं ? संक्षिप्त वर्णन करें। (What do you know about the early career of Guru Angad Dev Ji ? Explain briefly.)

उत्तर-

गुरु अंगद देव जी अथवा भाई लहणा जी सिखों के दूसरे गुरु थे। उनका गुरु काल 1539 ई० से 1552 ई० तक रहा। गुरु अंगद देव जी के प्रारंभिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

1.जन्म और माता-पिता (Birth and Parentage)-गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहणा जी था। उनका जन्म 31 मार्च, 1504 ई०को मत्ते की सराय नामक गाँव में हुआ। आपके पिता जी का नाम फेरूमल था तथा वह क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। भाई लहणा जी की माता जी का नाम सभराई देवी जी था। वह बहुत धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। भाई लहणा जी पर उनके धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा।

2. बचपन और विवाह (Childhood and Marriage)-भाई लहणा जी का बचपन हरीके एवं खडूर साहिब में व्यतीत हुआ। आरंभ में भाई लहणा जी दुर्गा माता के भक्त थे। 15 वर्ष के होने पर उनका विवाह मत्ते की सराए के निवासी श्री देवी चंद की सुपुत्री बीबी खीवी जी के साथ कर दिया गया। आपके घर दो पुत्रों दातू और दासू तथा दो पुत्रियों बीबी अमरो और बीबी अनोखी ने जन्म लिया।

3. लहणा जी गुरु नानक देव जी के अनुयायी बने (Lehna Ji becomes the disciple of Guru Nanak Dev Ji)-भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी से भेंट करने से पूर्व दुर्गा माता के भक्त थे। वह प्रतिवर्ष ज्वालामुखी (ज़िला काँगड़ा) देवी के दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन खडूर साहिब में भाई जोधा जी के मुख से ‘आसा दी वार’ का पाठ सुना। यह पाठ सुनकर भाई लहणा जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। आगामी वर्ष जब भाई लहणा जी ज्वालामुखी की यात्रा के लिए निकले तो वह मार्ग में करतारपुर में गुरु नानक देव जी के दर्शनों के लिए रुके। वह गुरु साहिब के महान् व्यक्तित्व और मधुर वाणी को सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए, इसलिए भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी के अनुयायी बन गए और गुरु-चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया।

4. गुरुगद्दी की प्राप्ति (Assumption of Guruship)-भाई लहणा जी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु नानक साहिब की अथक सेवा की। भाई लहणा जी की सच्ची भक्ति और अपार प्रेम को देखकर गुरु नानक देव जी ने गुरुगद्दी उनके सुपुर्द करने का निर्णय किया। गुरु नानक साहिब ने एक नारियल और पाँच पैसे भाई लहणा जी के सम्मुख रखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भाई लहणा को अंगद का नाम दिया गया। यह घटना 7 सितंबर, 1539 ई० की है। गुरु नानक साहिब द्वारा गुरु अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना सिखइतिहास की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यदि गुरु नानक साहिब अपने ज्योति-जोत समाने से पूर्व ऐसा न करते तो निस्संदेह सिख धर्म का अस्तित्व लुप्त हो जाना था। इसका कारण यह था कि सिख धर्म अभी अच्छी प्रकार से संगठित नहीं था। गुरु नानक देव जी के उपदेशों से जो लोग प्रभावित हुए थे उनकी संख्या दूसरे लोगों की अपेक्षा नगण्य थी। गुरु अंगद देव जी की नियुक्ति से सिख धर्म को एक निश्चित दिशा प्राप्त हुई तथा इसका आधार मज़बूत हुआ। जी० सी० नारंग का यह कहना पूर्णतः सही है,

“यदि गुरु नानक जी उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बिना ही ज्योति जोत समा जाते तो आज सिख धर्म नहीं होना था।”7

7. “Had Nanak died without a successor, there would have been no Sikhism today.” G.C. Narang, Transformation of Sikhism (New Delhi : 1989) p. 29.

GURU ANGAD DEV JI

प्रश्न 6.

सिख-धर्म के आरंभिक विकास में गुरु अंगद देव जी का क्या योगदान है ? वर्णन कीजिए ।

(What is the contribution of Guru Angad Dev Ji to the development of Sikhism ?)

अथवा

गुरु अंगद देव जी के सिख पंथ के विकास में योगदान का संक्षेप वर्णन करें।

(Give a brief account of the contribution made by Guru Angad Dev Ji to the development of Sikhism.)

उत्तर-

गुरु अंगद देव जी 1539 ई० में सिखों के दूसरे गुरु बने। वह 1552 ई० तक गुरुगद्दी पर आसीन रहे। जिस समय गुरु अंगद देव जी गुरुगद्दी पर बैठे थे, उस समय सिख पंथ के सामने कई संकट विद्यमान थे। पहला बड़ा संकट हिंदू धर्म से था। सिख धर्म का हिंदू धर्म में विलीन हो जाने का खतरा था। दूसरा बड़ा ख़तरा उदासियों से था। सिख अनुयायियों की कम संख्या होने के कारण बहुत से सिख उदासी मत में शामिल होते जा रहे थे। गुरु अंगद साहिब ने अपने यत्नों से सिख पंथ के सम्मुख विद्यमान इन खतरों को दूर किया। गुरु अंगद साहिब ने सिख पंथ के विकास में जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—

1. गुरमुखी को लोकप्रिय बनाना (Popularisation of Gurmukhi) गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसके रूप में एक नया निखार लाया। अब इस लिपि को समझना सामान्य लोगों के लिए सरल हो गया। सिखों के सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना इस लिपि में हुई। इस लिपि का नाम गुरमुखी [गुरुओं के मुख से निकली हुई] होने के कारण यह सिखों को गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाती रही। इस प्रकार यह लिपि सिखों की अपनी अलग पहचान बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। इस लिपि के प्रसार के कारण सिखों में तीव्रता से विद्या का प्रसार भी होने लगा। एच० एस० भाटिया एवं एस० आर० बख्शी के अनुसार,

“गुरु अंगद देव जी ने सिखों को हिंदुओं एवं मुसलमानों से एक अलग भाषा दी तथा उन्हें यह अनुभव करवाया कि वे अलग लोग हैं।”8

2. वाणी का संग्रह (Collection of Hymns)-गुरु अंगद देव जी का दूसरा महान् कार्य गुरु नानक देव जी की वाणी को एकत्रित करना था। यह वाणी एक स्थान पर न होकर अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई थी। गुरु अंगद साहिब ने इस समूची वाणी को एकत्रित किया। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु अंगद साहिब जी ने एक श्रद्धालु सिख भाई बाला जी को बुलाकर गुरु नानक साहिब के जीवन के संबंध में एक जन्म साखी लिखवाई। इस जन्म साखी को भाई पैड़ा मौखा जी ने लिखा था। इस साखी को भाई बाला की जन्म साखी के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान् इस तथ्य से सहमत नहीं हैं कि भाई बाला जी की जन्म साखी को गुरु अंगद देव जी के समय लिखा गया था। गुरु अंगद साहिब ने स्वयं ‘नानक’ के नाम से वाणी की रचना की। उन्होंने कुल 62 शब्दों की रचना की। इस प्रकार गुरु अंगद साहिब ने वाणी के वास्तविक रूप को बिगड़ने से बचाया। दूसरा, इसने आदि ग्रंथ साहिब जी की तैयारी के लिए महत्त्वपूर्ण आधार तैयार किया।

3. लंगर प्रथा का विस्तार (Expansion of Langar System)-लंगर प्रथा के विकास का श्रेय गुरु अंगद देव जी को जाता है। लंगर का समूचा प्रबंध उनकी धर्म पत्नी माता खीवी जी करते थे। लंगर में सभी व्यक्ति बिना किसी ऊँच-नीच, जाति के भेदभाव के इकट्ठे मिलकर छकते थे। इस लंगर के लिए सारी माया गुरु जी के सिख देते थे। इस प्रथा के कारण सिखों में परस्पर सहयोग की भावना बढ़ी। इसने हिंदू समाज में फैली जाति-प्रथा पर कड़ा प्रहार किया। इस प्रकार इस संस्था ने सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने में प्रशंसनीय योगदान दिया। इसके कारण सिख धर्म की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफैसर हरबंस सिंह का यह कहना पूर्णत: सही है,

“सामाजिक क्रांति लाने में यह (लंगर) संस्था महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई।”

4. संगत का संगठन (Organisation of Sangat)-गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित संगत संस्था को भी संगठित किया। संगत से अभिप्राय था-एकत्रित होकर बैठना । संगत में सभी धर्मों के लोगस्त्री और पुरुष भाग ले सकते थे। यह संगत सुबह-शाम गुरु जी के उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित होती थी। इस संस्था ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा सिखों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

5. उदासी मत का खंडन (Denunciation of the Udasi Sect)-उदासी मत की स्थापना गुरु नानक साहिब जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी ने की थी। यह मत संन्यास अथवा त्याग के जीवन पर बल देता था। बहुत से सिख उदासी मत को मान्यता देने लग पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में यह संकट उत्पन्न हो गया था कि कहीं सिख गुरु नानक साहिब के उपदेशों को भूल कर उदासी मत न अपना लें। अतः गुरु अंगद साहिब ने उदासी मत का कड़ा विरोध किया तथा स्पष्ट किया कि उदासी मत के सिद्धांत सिख धर्म के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत हैं एवं जो सिख उदासी मत में विश्वास रखता है, वह सच्चा सिख नहीं हो सकता। इस प्रकार गुरु अंगद साहिब जी ने सिख मत के अस्तित्व को बनाए रखा।

6. सिख मत में अनुशासन (Discipline in Sikhism)-गुरु अंगद साहिब जी बहुत अनुशासन प्रिय थे। उनके दरबार में कीर्तन करने वाले दो रागियों सत्ता और बलवंड ने, अपनी मधुर आवाज़ के कारण अहंकार में आकर गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। गुरु जी यह बात सहन नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप, उन्होंने इन दोनों रागियों को अपने दरबार से निकाल दिया। शीघ्र ही रागियों को अपनी ग़लती अनुभव हुई। तत्पश्चात् क्षमा माँगने पर और भाई लद्धा जी के कहने पर गुरु जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। इस प्रकार गुरु जी ने गुरु घर में कठोर अनुशासन की मर्यादा को बनाए रखा।

7. शारीरिक शिक्षा (Physical Training)—गुरु अंगद साहिब यह मानते थे कि जिस प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए नाम का जाप करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार शारीरिक स्वस्थता के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य के साथ गुरु जी ने खडूर साहिब में एक अखाड़ा बनवाया। यहाँ सिख प्रतिदिन प्रातःकाल मल्ल युद्ध तथा अन्य व्यायाम करते थे।

8. गोइंदवाल साहिब की स्थापना (Foundation of Goindwal Sahib)—गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब के समीप गोइंदवाल साहिब नामक एक नए नगर की स्थापना की। इस नगर का निर्माण कार्य एक श्रद्धालु सेवक अमरदास की देख-रेख में 1546 ई० में आरंभ हुआ। यह नगर शीघ्र ही सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया।

9. हुमायूँ से भेंट (Meeting with Humayun)-1540 ई० में मुग़ल बादशाह हुमायूँ शेरशाह सूरी के हाथों पराजय के पश्चात् पंजाब पहुँचा। वह खडूर साहिब गुरु अंगद साहिब जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा। उस समय गुरु जी समाधि में लीन थे। हुमायूँ ने इसे अपना अपमान समझकर तलवार निकाल ली। उस समय गुरु जी ने अपनी आँखें खोलीं और हुमायूँ से कहा कि, “यह तलवार जिसका तुम मुझ पर प्रयोग करने लगे हो, वह तलवार शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ाई करते समय कहाँ थी ?” ये शब्द सुनकर हुमायूँ अत्यंत लज्जित हुआ और उसने गुरु जी से क्षमा माँगी। गुरु जी ने हुमायूँ को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात् राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। गुरु जी की यह भविष्यवाणी सत्य निकली। इस भेंट के कारण सिखों तथा मुग़लों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए।

10. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)-गुरु अंगद देव जी का सिख पंथ के विकास के लिए सबसे महान् कार्य अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। गुरु अंगद देव जी ने काफ़ी सोच-समझकर इस उच्च पद के लिए अमरदास जी का चुनाव किया। गुरु जी ने अमरदास जी के सम्मुख एक नारियल और पाँच पैसे रखकर अपना शीश झुकाया। इस प्रकार अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु नियुक्त किया गया। गुरु अंगद देव जी 29 मार्च, 1552 ई० को ज्योति जोत समा गए।

11. गुरु अंगद देव जी की सफलताओं का मूल्याँकन (Estimate of Guru Angad Dev Ji’s Achievements)—इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु अंगद देव जी ने अपनी गुरुगद्दी के काल में सिख पंथ के विकास में बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया। गुरु जी ने गुरमुखी लिपि का प्रचार करके, गुरु नानक साहिब की वाणी को एकत्रित करके, संगत और पंगत संस्थाओं का विस्तार करके, सिख पंथ को उदासी मत से अलग करके, गुरु घर में अनुशासन स्थापित करके, गोइंदवाल साहिब की स्थापना करके और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके सिख पंथ की नींव को और सुदृढ़ किया। गुरु अंगद देव जी की सफलताओं का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार के० एस० दुग्गल का कहना है,

“यह आश्चर्य वाली बात है कि गुरु अंगद साहिब ने अपने अल्प समय के दौरान कितनी अधिक सफलता प्राप्त कर ली थी।”10

एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार एस० एस० जौहर के अनुसार,

“गुरु अंगद देव जी का गुरु काल सिख पंथ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।”11

8. “Guru Angad Dev Ji gave the Sikhs a written language different from the language of the Hindus and Muslims and thus made them realise that they were separate people.” H.S. Bhatia and S.R. Bakshi, Encyclopaeodic History of the Sikhs and Sikhism (New Delhi : 1999) Vol. 1, p. 12.

9. “This served as an instrument of a far-reaching social revolution.” Prof. Harbans Singh, The Heritage of The Sikhs (Delhi : 1994) p. 31.

10. “It is amazing how much Guru Angad could achieve in the short time at his disposal.” K.S. Duggal, The Sikh Gurus : Their Lives and Teachings (New Delhi : 1980) p. 69.

11. “The pontificate of Guru Angad Dev is indeed a turning point in the history of Sikh faith.” S.S. Johar, Handbook on Sikhism (Delhi : 1979) p. 26.

प्रश्न 7.

गुरु अंगद देव जी के जीवन तथा सिख पंथ के विकास में उनके योगदान की चर्चा करें।

(Discuss the life and contribution of Guru Angad Dev Ji to the development of Sikhism.)

अथवा

गुरु अंगद देव जी के जीवन एवं सफलता का संक्षिप्त वर्णन करें। (Describe in brief, the life and achievements of Guru Angad Dev Ji.)

उत्तर-

गुरु अंगद देव जी 1539 ई० में सिखों के दूसरे गुरु बने। वह 1552 ई० तक गुरुगद्दी पर आसीन रहे। जिस समय गुरु अंगद देव जी गुरुगद्दी पर बैठे थे, उस समय सिख पंथ के सामने कई संकट विद्यमान थे। पहला बड़ा संकट हिंदू धर्म से था। सिख धर्म का हिंदू धर्म में विलीन हो जाने का खतरा था। दूसरा बड़ा ख़तरा उदासियों से था। सिख अनुयायियों की कम संख्या होने के कारण बहुत से सिख उदासी मत में शामिल होते जा रहे थे। गुरु अंगद साहिब ने अपने यत्नों से सिख पंथ के सम्मुख विद्यमान इन खतरों को दूर किया। गुरु अंगद साहिब ने सिख पंथ के विकास में जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—

1. गुरमुखी को लोकप्रिय बनाना (Popularisation of Gurmukhi) गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसके रूप में एक नया निखार लाया। अब इस लिपि को समझना सामान्य लोगों के लिए सरल हो गया। सिखों के सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना इस लिपि में हुई। इस लिपि का नाम गुरमुखी [गुरुओं के मुख से निकली हुई] होने के कारण यह सिखों को गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाती रही। इस प्रकार यह लिपि सिखों की अपनी अलग पहचान बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। इस लिपि के प्रसार के कारण सिखों में तीव्रता से विद्या का प्रसार भी होने लगा। एच० एस० भाटिया एवं एस० आर० बख्शी के अनुसार,

“गुरु अंगद देव जी ने सिखों को हिंदुओं एवं मुसलमानों से एक अलग भाषा दी तथा उन्हें यह अनुभव करवाया कि वे अलग लोग हैं।”8

2. वाणी का संग्रह (Collection of Hymns)-गुरु अंगद देव जी का दूसरा महान् कार्य गुरु नानक देव जी की वाणी को एकत्रित करना था। यह वाणी एक स्थान पर न होकर अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई थी। गुरु अंगद साहिब ने इस समूची वाणी को एकत्रित किया। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु अंगद साहिब जी ने एक श्रद्धालु सिख भाई बाला जी को बुलाकर गुरु नानक साहिब के जीवन के संबंध में एक जन्म साखी लिखवाई। इस जन्म साखी को भाई पैड़ा मौखा जी ने लिखा था। इस साखी को भाई बाला की जन्म साखी के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान् इस तथ्य से सहमत नहीं हैं कि भाई बाला जी की जन्म साखी को गुरु अंगद देव जी के समय लिखा गया था। गुरु अंगद साहिब ने स्वयं ‘नानक’ के नाम से वाणी की रचना की। उन्होंने कुल 62 शब्दों की रचना की। इस प्रकार गुरु अंगद साहिब ने वाणी के वास्तविक रूप को बिगड़ने से बचाया। दूसरा, इसने आदि ग्रंथ साहिब जी की तैयारी के लिए महत्त्वपूर्ण आधार तैयार किया।

3. लंगर प्रथा का विस्तार (Expansion of Langar System)-लंगर प्रथा के विकास का श्रेय गुरु अंगद देव जी को जाता है। लंगर का समूचा प्रबंध उनकी धर्म पत्नी माता खीवी जी करते थे। लंगर में सभी व्यक्ति बिना किसी ऊँच-नीच, जाति के भेदभाव के इकट्ठे मिलकर छकते थे। इस लंगर के लिए सारी माया गुरु जी के सिख देते थे। इस प्रथा के कारण सिखों में परस्पर सहयोग की भावना बढ़ी। इसने हिंदू समाज में फैली जाति-प्रथा पर कड़ा प्रहार किया। इस प्रकार इस संस्था ने सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने में प्रशंसनीय योगदान दिया। इसके कारण सिख धर्म की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफैसर हरबंस सिंह का यह कहना पूर्णत: सही है,

“सामाजिक क्रांति लाने में यह (लंगर) संस्था महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई।”

4. संगत का संगठन (Organisation of Sangat)-गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित संगत संस्था को भी संगठित किया। संगत से अभिप्राय था-एकत्रित होकर बैठना । संगत में सभी धर्मों के लोगस्त्री और पुरुष भाग ले सकते थे। यह संगत सुबह-शाम गुरु जी के उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित होती थी। इस संस्था ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा सिखों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

5. उदासी मत का खंडन (Denunciation of the Udasi Sect)-उदासी मत की स्थापना गुरु नानक साहिब जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी ने की थी। यह मत संन्यास अथवा त्याग के जीवन पर बल देता था। बहुत से सिख उदासी मत को मान्यता देने लग पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में यह संकट उत्पन्न हो गया था कि कहीं सिख गुरु नानक साहिब के उपदेशों को भूल कर उदासी मत न अपना लें। अतः गुरु अंगद साहिब ने उदासी मत का कड़ा विरोध किया तथा स्पष्ट किया कि उदासी मत के सिद्धांत सिख धर्म के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत हैं एवं जो सिख उदासी मत में विश्वास रखता है, वह सच्चा सिख नहीं हो सकता। इस प्रकार गुरु अंगद साहिब जी ने सिख मत के अस्तित्व को बनाए रखा।

6. सिख मत में अनुशासन (Discipline in Sikhism)-गुरु अंगद साहिब जी बहुत अनुशासन प्रिय थे। उनके दरबार में कीर्तन करने वाले दो रागियों सत्ता और बलवंड ने, अपनी मधुर आवाज़ के कारण अहंकार में आकर गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। गुरु जी यह बात सहन नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप, उन्होंने इन दोनों रागियों को अपने दरबार से निकाल दिया। शीघ्र ही रागियों को अपनी ग़लती अनुभव हुई। तत्पश्चात् क्षमा माँगने पर और भाई लद्धा जी के कहने पर गुरु जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। इस प्रकार गुरु जी ने गुरु घर में कठोर अनुशासन की मर्यादा को बनाए रखा।

7. शारीरिक शिक्षा (Physical Training)—गुरु अंगद साहिब यह मानते थे कि जिस प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए नाम का जाप करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार शारीरिक स्वस्थता के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य के साथ गुरु जी ने खडूर साहिब में एक अखाड़ा बनवाया। यहाँ सिख प्रतिदिन प्रातःकाल मल्ल युद्ध तथा अन्य व्यायाम करते थे।

8. गोइंदवाल साहिब की स्थापना (Foundation of Goindwal Sahib)—गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब के समीप गोइंदवाल साहिब नामक एक नए नगर की स्थापना की। इस नगर का निर्माण कार्य एक श्रद्धालु सेवक अमरदास की देख-रेख में 1546 ई० में आरंभ हुआ। यह नगर शीघ्र ही सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया।

9. हुमायूँ से भेंट (Meeting with Humayun)-1540 ई० में मुग़ल बादशाह हुमायूँ शेरशाह सूरी के हाथों पराजय के पश्चात् पंजाब पहुँचा। वह खडूर साहिब गुरु अंगद साहिब जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा। उस समय गुरु जी समाधि में लीन थे। हुमायूँ ने इसे अपना अपमान समझकर तलवार निकाल ली। उस समय गुरु जी ने अपनी आँखें खोलीं और हुमायूँ से कहा कि, “यह तलवार जिसका तुम मुझ पर प्रयोग करने लगे हो, वह तलवार शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ाई करते समय कहाँ थी ?” ये शब्द सुनकर हुमायूँ अत्यंत लज्जित हुआ और उसने गुरु जी से क्षमा माँगी। गुरु जी ने हुमायूँ को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात् राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। गुरु जी की यह भविष्यवाणी सत्य निकली। इस भेंट के कारण सिखों तथा मुग़लों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए।

10. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)-गुरु अंगद देव जी का सिख पंथ के विकास के लिए सबसे महान् कार्य अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। गुरु अंगद देव जी ने काफ़ी सोच-समझकर इस उच्च पद के लिए अमरदास जी का चुनाव किया। गुरु जी ने अमरदास जी के सम्मुख एक नारियल और पाँच पैसे रखकर अपना शीश झुकाया। इस प्रकार अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु नियुक्त किया गया। गुरु अंगद देव जी 29 मार्च, 1552 ई० को ज्योति जोत समा गए।

11. गुरु अंगद देव जी की सफलताओं का मूल्याँकन (Estimate of Guru Angad Dev Ji’s Achievements)—इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु अंगद देव जी ने अपनी गुरुगद्दी के काल में सिख पंथ के विकास में बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया। गुरु जी ने गुरमुखी लिपि का प्रचार करके, गुरु नानक साहिब की वाणी को एकत्रित करके, संगत और पंगत संस्थाओं का विस्तार करके, सिख पंथ को उदासी मत से अलग करके, गुरु घर में अनुशासन स्थापित करके, गोइंदवाल साहिब की स्थापना करके और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके सिख पंथ की नींव को और सुदृढ़ किया। गुरु अंगद देव जी की सफलताओं का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार के० एस० दुग्गल का कहना है,

“यह आश्चर्य वाली बात है कि गुरु अंगद साहिब ने अपने अल्प समय के दौरान कितनी अधिक सफलता प्राप्त कर ली थी।”10

एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार एस० एस० जौहर के अनुसार,

“गुरु अंगद देव जी का गुरु काल सिख पंथ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।”11

8. “Guru Angad Dev Ji gave the Sikhs a written language different from the language of the Hindus and Muslims and thus made them realise that they were separate people.” H.S. Bhatia and S.R. Bakshi, Encyclopaeodic History of the Sikhs and Sikhism (New Delhi : 1999) Vol. 1, p. 12.

9. “This served as an instrument of a far-reaching social revolution.” Prof. Harbans Singh, The Heritage of The Sikhs (Delhi : 1994) p. 31.

10. “It is amazing how much Guru Angad could achieve in the short time at his disposal.” K.S. Duggal, The Sikh Gurus : Their Lives and Teachings (New Delhi : 1980) p. 69.

11. “The pontificate of Guru Angad Dev is indeed a turning point in the history of Sikh faith.” S.S. Johar, Handbook on Sikhism (Delhi : 1979) p. 26.

प्रश्न 8.

गुरु अमरदास जी के आरंभिक जीवन एवं कठिनाइयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (Give a brief account of the early career and difficulties of Guru Amar Das Ji.)

अथवा

गरु अमरदास जी के जीवन का वर्णन करें।

(Describe the life of Guru Amar Das Ji.)

उत्तर-

सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी के आरंभिक जीवन एवं कठिनाइयों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

GURU AMAR DAS JI

I. गुरु अमरदास जी का आरंभिक जीवन

(Early Life of Guru Amardas Ji)

- जन्म और माता-पिता (Birth and Parentage)-गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई, 1479 ई० को ज़िला अमृतसर के बासरके गाँव में हुआ। आपके पिता जी का नाम तेज भान था। वे भल्ला जाति के क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। गुरु जी के पिता जी काफ़ी धनवान थे। गुरु अमरदास जी की माता जी का नाम बख्त कौर था।

2. बचपन और विवाह (Childhood and Marriage)-गुरु अमरदास जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अमरदास जी ने बड़े होकर अपने पिता जी का काम संभाल लिया। क्योंकि आपके माता-पिता विष्णु के पुजारी थे, इसलिए आप भी वैष्णव मत के अनुयायी बन गए। 24 वर्ष की आयु में आपका विवाह देवी चंद की सुपुत्री, मनसा देवी जी से कर दिया गया। आपके घर दो पुत्रों-बाबा मोहन और बाबा मोहरी और दो पुत्रियोंबीबी दानी और बीबी भानी ने जन्म लिया।

3. गुरु अंगद साहिब जी का सिख बनना (To become the Disciple of Guru Angad SahibJi)एक बार जब अमरदास जी हरिद्वार यात्रा से लौट रहे थे तो वे मार्ग में एक साधु से मिले। उन दोनों ने इकट्ठे भोजन किया। भोजन के पश्चात् उस साधु ने अमरदास जी से पूछा कि उनका गुरु कौन है ? अमरदास जी ने उत्तर दिया कि उनका गुरु कोई नहीं है। उस साधु ने कहा, “मैंने एक गुरु विहीन व्यक्ति के हाथों भोजन खाकर पाप किया है और अपना जन्म भ्रष्ट कर लिया है। मुझे प्रायश्चित के लिए पुनः गंगा में स्नान करना पड़ेगा।” इसका आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा आपने गुरु धारण करने का दृढ़ निश्चय किया। एक दिन अमरदास जी ने बीबी अमरो के मुख से गुरु नानक देव जी की वाणी सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसलिए अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने का निर्णय किया। वे गुरु जी के दर्शनों के लिए खडूर साहिब गए तथा उनके अनुयायी बन गए। उस समय गुरु जी की आयु 62 वर्ष की थी।

4. गुरुगद्दी की प्राप्ति (Assumption of Guruship)-अमरदास जी ने खडूर साहिब में रह कर 11 वर्षों तक गुरु अंगद साहिब जी की अथक सेवा की। वे प्रतिदिन गुरु साहिब जी के स्नान के लिए ब्यास नदी से, जो वहाँ से तीन मील की दूरी पर स्थित थी, पानी से भरा घड़ा अपने सिर पर उठाकर लाते तथा गुरु-घर में आई संगतों की तन-मन से सेवा करते। 1552 ई० की बात है कि अमरदास जी सदा की भाँति ब्यास से पानी लेकर लौट रहे थे। अंधेरा होने के कारण अमरदास जी को ठोकर लगी और वह गिर पड़े। साथ ही एक जुलाहे का घर था। आवाज़ सुनकर जुलाहा उठा और उसने पूछा कि कौन है। जुलाहिन ने कहा कि यह अवश्य अमरु निथावाँ (जिसके पास कोई स्थान न हो) होगा। धीरे-धीरे यह बात गुरु अंगद देव जी तक पहुँची। उन्होंने कहा कि आज से अमरदास ‘निथावाँ’ नहीं होगा, बल्कि निथावों को सहारा देगा। मार्च, 1552 ई० में गुरु अंगद साहिब ने अमरदास जी के सम्मुख एक नारियल और पाँच पैसे रखकर अपना शीश झुकाया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार अमरदास जी 73 वर्ष की आयु में सिखों के तीसरे गुरु बने।

II. गुरु अमरदास जी की प्रारंभिक कठिनाइयाँ (Guru Amar Das Ji’s Early Difficulties)

गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात् गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद साहिब जी के आदेश पर खडूर साहिब से गोइंदवाल साहिब आ गए। यहाँ गुरु जी को आरंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है—

- दासू और दातू का विरोध (Opposition of Dasu and Dattu)—गुरु अमरदास जी को अपने गुरुकाल के आरंभ में, गुरु अंगद देव जी के पुत्रों दासू और दातू के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुरु जी को गुरु मानने से इंकार कर दिया तथा स्वयं को असली उत्तराधिकारी घोषित किया। उनका कहना था कि कल तक हमारे घर का पानी भरने वाला आज गुरु कैसे बन सकता है। एक दिन दातू ने क्रोधित होकर गोइंदवाल साहिब जाकर भरे दरबार में गुरु जी को ठोकर मारी जिसके कारण वह गद्दी से नीचे गिर पड़े। इस पर भी गुरु साहिब ने बहुत ही नम्रता से दातू से क्षमा माँगी। इसके पश्चात् गुरु जी गोइंदवाल साहिब को छोड़कर अपने गाँव बासरके

- चले गए। सिख संगतों ने दातू को अपना गुरु मानने से इंकार कर दिया। अंतत: निराश होकर वह खडूर साहिब लौट गया। बाबा बुड्डा जी तथा अन्य सिख संगतों के कहने पर गुरु अमरदास जी पुनः गोइंदवाल साहिब आ गए।

2. बाबा श्रीचंद का विरोध (Opposition of Baba Sri Chand)-बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण गुरुगद्दी पर अपना अधिकार समझते थे। उन्होंने गुरु अंगद देव जी का विरोध इसलिए न किया क्योंकि उन्हें गुरुगद्दी गुरु नानक साहिब ने स्वयं सौंपी थी। परंतु गुरु अंगद देव जी के पश्चात् उन्होंने अपने पिता की गद्दी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बाबा श्रीचंद जी के अनेक समर्थक थे। गुरु अमरदास जी ने ऐसे समय में दृढ़ता से काम लेते हुए सिखों को स्पष्ट किया कि उदासी संप्रदाय के सिद्धांत गुरु नानक देव जी के उपदेशों के विपरीत हैं। उनके तर्कों से प्रभावित होकर सिखों ने बाबा श्रीचंद जी का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने सिखों को उदासी संप्रदाय से सदैव के लिए पृथक् कर दिया।

3. गोइंदवाल साहिब के मुसलमानों का विरोध (Opposition by the Muslims of Goindwal Sahib)-गोइंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी की बढ़ती हुई ख्याति देखकर वहाँ के मुसलमानों ने सिखों को परेशान करना आरंभ कर दिया। वे सिखों का सामान चोरी कर लेते। वे सतलुज नदी से जल भर कर लाने वाले सिखों के घड़े पत्थर मार कर तोड़ देते थे। सिख इस संबंध में गुरु जी से शिकायत करते। अमरदास जी ने सिखों को शाँत रहने का उपदेश दिया। एक बार गाँव में कुछ सशस्त्र व्यक्ति आ गए। इन मुसलमानों का उनसे किसी बात पर झगड़ा हो गया। उन्होंने बहुत से मुसलमानों को यमलोक पहुँचा दिया। लोग सोचने लगे कि मुसलमानों को परमात्मा की ओर से यह दंड मिला है। इस प्रकार उनका सिख धर्म में विश्वास और दृढ़ हो गया।

4. हिंदुओं द्वारा विरोध (Opposition by the Hindus)-गुरु अमरदास जी के सामाजिक सुधारों से प्रभावित होकर बहुत से लोग सिख धर्म में शामिल होते जा रहे थे। सिख धर्म में ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं किया जाता था। लंगर में सब एक साथ भोजन करते थे। इसके अतिरिक्त बाऊली का निर्माण होने से सिखों को एक अलग तीर्थ स्थान भी मिल गया था। गोइंदवाल साहिब के उच्च जातियों के हिंदू यह बात सहन न कर सके। उन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर के पास यह झूठी शिकायत की कि गुरु जी हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। इस आरोप की जाँच के लिए अकबर ने गुरु साहिब को अपने दरबार में बुलाया। गुरु अमरदास जी ने अपने श्रद्धालु भाई जेठा जी को भेजा। भाई जेठा जी से मिलने के पश्चात् अकबर ने गुरु जी को निर्दोष घोषित किया। इससे सिख लहर को और उत्साह मिला।

प्रश्न 9.

सिख धर्म के विकास के लिए गुरु अमरदास जी की भूमिका पर प्रकाश डालें।

(Elucidate the role of Guru Amardas Ji for the development of Sikhism.)

अथवा

श्री गुरु अमरदास जी द्वारा बसाये गए नये नगर गोइंदवाल साहिब में किए गए कार्य बताओ।

(Describe the tasks done by Guru Amardas Ji at new place Goindwal Sahib.)

अथवा

सिख पंथ के विकास में गुरु अमरदास जी के योगदान का वर्णन करें।

(Describe the contribution of Guru Amar Das Ji in the development of Sikhism.)

अथवा

गुरु अमरदास जी की सिख धर्म के विकास में की गई सेवाओं का वर्णन करो।

(Describe the services rendered by Guru Amar Das Ji for the development of Sikh religion.)

अथवा

गुरु अमरदास जी के सिख पंथ के संगठन तथा प्रसार के लिए किए गए कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें।

(Describe in brief the organisational development and spread of Sikhism by Guru Amar Das Ji.)

अथवा

सिख धर्म के संगठन र विकास के लिए गुरु अमरदास जी ने क्या-क्या कार्य किए ?

(What were the measures taken by Guru Amar Das Ji for the consolidation and expansion of Sikhism ?)

उत्तर-

सिखों के तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी 1552 ई० से 1574 ई० तक गुरुगद्दी पर रहे। क्योंकि सिख धर्म अभी पूर्णत: संगठित नहीं हुआ था अतः गुरु जी ने इस दिशा में अनेक पग उठाए। गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी द्वारा आरंभ किए कार्यों को जारी रखा और बहुत-सी नई प्रथाओं तथा संस्थाओं की स्थापना की।

1. गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण (Construction of the Baoli at Goindwal Sahib)गुरु अमरदास जी का सिख पंथ के विकास की ओर पहला पग गोइंदवाल साहिब में एक बाऊली का निर्माण करना था। इस बाऊली का निर्माण कार्य 1552 ई० से 1559 ई० तक चला। इस बाऊली तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। गुरु जी ने यह घोषणा की कि जो यात्री प्रत्येक सीढ़ी पर शुद्ध हृदय से जपुजी साहिब का पाठ करेगा तथा पाठ के पश्चात् बाऊली में स्नान करेगा वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। बाऊली के निर्माण से सिख पंथ को एक पवित्र तीर्थ स्थान मिल गया। अब उन्हें हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता न रही। इसके साथ ही वहाँ लोगों की पानी की समस्या भी हल हो गई। लोग बड़ी संख्या में गोइंदवाल साहिब आने लगे। इससे सिख धर्म के प्रसार को बल मिला। एच० एस० भाटिया तथा एस० आर० बक्शी के शब्दों में,

“गुरु अमरदास जी का गुरुगद्दी काल, सिख आंदोलन के इतिहास में एक नया मोड़ प्रमाणित हुआ।”12

2. लंगर संस्था का विस्तार (Expansion of Langar Institution)-गुरु अमरदास जी ने, गुरु नानक देव – जी द्वारा स्थापित लंगर संस्था का और विस्तार किया। गुरु जी ने यह घोषणा की कि कोई भी यात्री लंगर छके बिना उनके दर्शन नहीं कर सकता। “पहले पंगत फिर संगत” का नारा दिया गया। यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह अकबर तथा हरिपुर के राजा ने भी गुरु जी से भेंट से पूर्व पंगत में बैठकर लंगर खाया था। इस लंगर में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। यह लंगर देर रात तक चलता रहता था। लंगर संस्था सिख धर्म के प्रचार में बड़ी सहायक प्रमाणित हुई । इससे जाति-प्रथा को गहरा आघात पहुँचा। इसने निम्न जातियों को समाज में एक नया सम्मान दिया। इससे सिखों में परस्पर भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ। डॉक्टर फौजा सिंह के अनुसार,

“इस (लंगर) संस्था ने जाति प्रथा को गहरी चोट पहुँचाई तथा सामाजिक एकता के लिए मार्ग साफ किया।”13

3. वाणी का संग्रह (Collection of Hymns)-गुरु अमरदास जी का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य गुरु नानक देव जी तथा गुरु अंगद देव जी की वाणी का संग्रह करना था। गुरु साहिब ने स्वयं 907 शब्दों की रचना की। ऐसा करने से आदि-ग्रंथ साहिब के संकलन के लिए आधार तैयार हो गया।

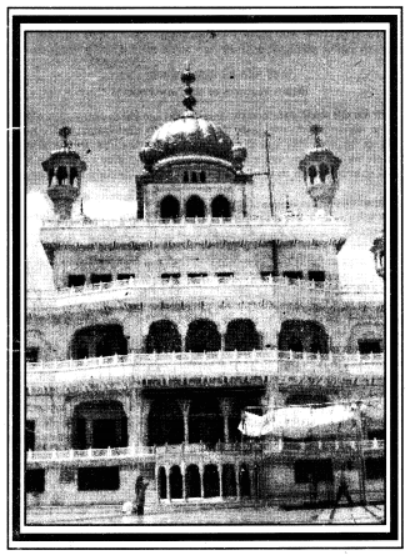

BAOLI SAHIB : GOINDWAL SAHIB

4. मंजी प्रथा (Manji System)-मंजी प्रथा की स्थापना गुरु अमरदास जी के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक थी। सिखों की संख्या में वृद्धि के कारण गुरु साहिब के लिए प्रत्येक सिख तक पहुँच पाना संभव नहीं था। उन्होंने अपने उपदेश दूर-दूर के क्षेत्रों में रहने वाले सिखों तक पहुँचाने के लिए 22 मंजियों की स्थापना की । इन मंजियों की स्थापना एक ही समय पर नहीं बल्कि अलग-अलग समय पर की गई। प्रत्येक मंजी के मुखिया को मंजीदार कहते थे। ये मंजीदार अधिक-से-अधिक लोगों को सिख धर्म में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते थे। क्योंकि मंजीदार मंजी (चारपाई) पर बैठकर प्रचार करते थे, इसलिए यह प्रथा इतिहास में मंजी प्रथा के नाम से विख्यात हुई। मंजी प्रथा की स्थापना के परिणामस्वरूप सिख धर्म की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई। डॉक्टर डी० एस० ढिल्लों के अनुसार,

“मंजी प्रथा की स्थापना ने सिख पंथ की प्रसार गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान दिया।”14

5. उदासी संप्रदाय का खंडन (Denunciation of the Udasi Sect)-गुरु अमरदास जी के समय में उदासी संप्रदाय सिख संप्रदाय के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ था। बहुत से सिख बाबा श्रीचंद जी से प्रभावित होकर उदासी संप्रदाय में सम्मिलित होने लगे थे। ऐसे समय गुरु अमरदास जी ने बड़े साहस से काम लिया। उन्होंने सिखों को समझाया कि सिख धर्म उदासी मत से बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि सिख धर्म गृहस्थ मार्ग अपनाने तथा संसार में रह कर श्रम करने की शिक्षा देता है। दूसरी ओर उदासी मत मुक्ति की खोज में वनों में मारेमारे फिरने की शिक्षा देता है। गुरु साहिब के आदेश पर सिखों ने उदासी मत से सदैव के लिए अपने संबंध तोड़ लिए। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को हिंदू धर्म में विलीन होने से बचा लिया।

6. सामाजिक सुधार (Social Reforms)-गुरु अमरदास जी एक महान् समाज सुधारक थे। समाज में जाति बंधन कठोर रूप धारण कर चुका था.। उस समय निम्न जाति के लोगों पर बहुत अत्याचार होते थे। गुरु अमरदास जी ने जाति प्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने जाति का अहंकार करने वाले को मूर्ख तथा गंवार बताया। गुरु अमरदास जी ने समाज में प्रचलित सती-प्रथा का डट कर विरोध किया। गुरु जी का कथन था—

सतीआ एहि न आखीअनि जो मड़ियाँ लग जलनि॥

सतीआ सेई नानका जो विरहा चोट मरनि॥

अर्थात् उस स्त्री को सती नहीं कहा जा सकता जो पति की चिता में जल कर मर जाती है। वास्तव में सती वही है जो पति के बिछोह को सहन न करती हुई विरह के आघात से मर जाए।

गुरु अमरदास जी ने बाल-विवाह तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। उन्होंने मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त गुरु अमरदास जी ने सिखों के जन्म, विवाह तथा मृत्यु के अवसरों के लिए विशेष रस्में प्रचलित की। ये रस्में बिल्कुल सरल थीं। संक्षेप में गुरु अमरदास जी ने एक आदर्श-समाज का निर्माण किया।

7. अकबर का गोइंदवाल साहिब आगमन (Akbar’s visit to Goindwal Sahib)-मुग़ल सम्राट अकबर 1568 ई० में गुरु साहिब के दर्शनों के लिए गोइंदवाल साहिब आया। उसने गुरु अमरदास जी को मिलने से पूर्व संगत में बैठ कर लंगर खाया। वह गुरु जी के व्यक्तित्व और लंगर व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कुछ गाँवों की जागीर देने की गुरु जी को पेशकश की। परंतु गुरु जी ने यह जागीर लेने से इंकार कर दिया। इस पर अकबर ने यह जागीर बीबी भानी जी को दे दी। इस जागीर पर बाद में गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की। अकबर की इस यात्रा का लोगों के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे भारी संख्या में सिख धर्म में सम्मिलित होने लगे। इस कारण सिख धर्म और भी लोकप्रिय हो गया।

8. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)-गुरु अमरदास जी ने 1574 ई० में अपने दामाद भाई जेठा जी की नम्रता तथा सेवा भाव से प्रभावित होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया। गुरु जी ने न केवल भाई जेठा जी को अपना उत्तराधिकारी ही बनाया अपितु गुरुगद्दी उनके वंश में रहने का आशीर्वाद भी दिया। गुरु अमरदास जी 1 सितंबर, 1574 को ज्योति-जोत समा गए।

9. गुरु अमरदास जी की सफलताओं का मूल्याँकन (Estimate of Guru Amar Das Ji’s Achievements)-गुरु अमरदास जी के नेतृत्व में सिख पंथ ने महत्त्वपूर्ण विकास किया। गुरु जी ने गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण करके, लंगर प्रथा का विस्तार करके, पूर्व गुरुओं की वाणी को एकत्र करके, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करके, उदासी संप्रदाय का खंडन करके सिख पंथ के इतिहास में एक मील पत्थर का काम किया। प्रसिद्ध इतिहासकार संगत सिंह के अनुसार,

“गुरु अमरदास जी के अधीन सिख पंथ का तीव्र विकास हुआ।”15

एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर डी० एस० ढिल्लों के अनुसार,

“सिख पंथ के विकास में गुरु अमरदास जी ने प्रशंसनीय योगदान दिया।”16

12. “The pontificate of Guru Amar Das Ji is thus a turning point in the history of the Sikh movement.” H. S. Bhatia and S.R. Bakshi, Encyclopaedic History of the Sikhs and Sikhism (New Delhi : 1999) Vol. 1, p. 15.

13. “This institution gave a shattering blow to the rigidity of the caste system and paved the way for social equality.” Dr. Fauja Singh, Perspectives on Guru Amar Das (Patiala: 1982) p 25.

14. “The establishment of Manji system gave a big thrust to the missionary activities of the Sikhs.” Dr. D.S. Dhillon, Sikhism : Origin and Development (New Delhi : 1988) p. 207.

15. “Under Guru Amar Das, Sikhism made rapid strides.” Sangat Singh, The Sikhs in History (New Delhi : 1996) p. 29.

16. “Guru Amar Das’s contribution to the growth of the Sikh Panth was great.”Dr.D.S. Dhillon Sikhism : Origin and Development (New Delhi : 1988) p. 94.

प्रश्न 10.

गुरु अमरदास जी के सामाजिक सुधारों का मूल्यांकन करें। (Examine the social reforms of Guru Amar Das Ji.)

अथवा

“गुरु अमरदास जी एक महान् समाज सुधारक थे।” बताएँ। (“Guru Amar Das Ji was a great social reformer.” Discuss.)

उत्तर-

गुरु अमरदास जी का नाम सिख इतिहास में एक महान् समाज सुधारक के रूप में भी प्रसिद्ध है। वह सिखों की सामाजिक संरचना को एक नया रूप देना चाहते थे। वह सिखों को तात्कालीन समाज के जटिल नियमों से मुक्त करना चाहते थे ताकि उनमें आपसी भ्रातृत्व स्थापित हो। गुरु अमरदास जी के सामाजिक सुधार का संक्षिप्त वर्णन निम्न अनुसार है—

जातीय भेद-भाव तथा छुआ-छूत का खंडन (Denunciation of Caste Distinctions and Untouchability)-गुरु अमरदास जी ने जातीय एवं छुआ-छूत की प्रथाओं का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उनका कथन था कि जाति पर अभिमान करने वाले मूर्ख तथा गंवार हैं। उन्होंने संगतों को यह हुक्म दिया कि जो कोई उनके दर्शन करना चाहता है उसे पहले पंगत में लंगर छकना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त गुरु जी ने कुछ सामान्य कुएँ खुदवाए। इन कुओं से प्रत्येक जाति के लोगों को पानी लेने का अधिकार था। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने आपसी भ्रातृत्व का प्रचार किया।

2. लड़कियों की हत्या का खंडन (Denunciation of Female Infanticide)-उस समय लड़कियों के जन्म को अशुभ माना जाता था। समाज में लड़कियों के जन्म लेते ही उन्हें मार दिया जाता था। गुरु अमरदास जी ने इस कुप्रथा का ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया। उनका कथन था कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह घोर पाप का सहभागी बनता है । उन्होंने सिखों को इस अपराध से दूर रहने का उपदेश दिया।

3. बाल विवाह का खंडन (Denunciation of Child Marriage)-उस समय समाज में प्रचलित परंपराओं के अनुसार लड़कियों का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया जाता था। इस कारण समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। गुरु अमरदास जी ने बाल विवाह के विरुद्ध प्रचार किया।

4. सती प्रथा का खंडन (Denunciation of Sati System)-उस समय समाज में प्रचलित कुप्रथाओं में से सबसे घृणा योग्य कुप्रथा सती प्रथा की थी। इस अमानवीय प्रथा के अनुसार यदि किसी दुर्भाग्यशाली स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जबरन पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। गुरु अमरदास जी ने शताब्दियों से चली आ रही इस कुप्रथा के विरुद्ध एक ज़ोरदार अभियान चलाया। गुरु साहिब का कथन था

सतीआ एहि न आखीअनि जो मड़ियाँ लग जलनि॥

सतीआ सेई नानका जो विरहा चोटि मरनि॥

भाव उस स्त्री को सती नहीं कहा जा सकता जो पति की चिता में जल कर मर जाती है। वास्तव में सती तो वह है जो अपने पति के वियोग की पीड़ा में प्राण त्याग दे।

5. पर्दा प्रथा का खंडन (Denunciation of Purdah System)-उस समय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी काफ़ी बढ़ गया था। यह प्रथा स्त्रियों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में एक बड़ी बाधा थी। इसलिए गुरु अमरदास जी ने इस प्रथा की जोरदार शब्दों में आलोचना की। उन्होंने यह आदेश दिया कि संगत अथवा लंगर में सेवा करते समय कोई भी स्त्री पर्दा न करे।

6. नशीली वस्तुओं का विरोध (Prohibition of Intoxicants)-उस समय समाज में शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों का प्रयोग बहुत बढ़ गया था। इस कारण समाज का दिन-प्रतिदिन नैतिक पतन होता जा रहा था। इसलिए गुरु अमरदास जी ने इन नशों के विरुद्ध जोरदार प्रचार किया। उनका कथन था कि जो मनुष्य शराब पीता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह अपने-पराए का भेद भूल जाता है। मनुष्य को ऐसी झूठी शराब नहीं पीनी चाहिए, जिस कारण वह परमात्मा को भूल जाए।

7. विधवा विवाह के पक्ष में (Favoured Widow Marriage)-जो स्त्रियाँ सती होने से बच जाती थीं, उन्हें सदैव विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। समाज की ओर से विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ था। विधवा का जीवन नरक के समान था। गुरु अमरदास जी ने इस प्रथा को खेदजनक बताया। उनका कथन था कि हमें विधवा का पूरा सम्मान करना चाहिए। गुरु जी ने बाल विधवा के पुनर्विवाह के पक्ष में प्रचार किया।