Punjab State Board PSEB 12th Class Sociology Book Solutions Chapter 3 नगरीय समाज Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Sociology Chapter 3 नगरीय समाज

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न (TEXTUAL QUESTIONS)

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

नगरीय समाजों में आवास हीनता के कारण नहीं हैं-

(क) आवास की कमी

(ख) आवास का अधिकार मिलना

(ग) भूमि का अधिकार मिलना .

(घ) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(घ) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 2.

ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों का स्थान परिवर्तन कहलाता है :

(क) नगरीय समाज

(ख) ग्रामीण समाज

(ग) नगरवाद

(घ) नगरीकरण।

उत्तर-

(घ) नगरीकरण।

प्रश्न 3.

नगरीय समाज में झुग्गी-झोंपड़ी (स्लमज) की वृद्धि का कारण है :

(क) निर्धनता

(ख) बढ़ती जनसंख्या

(ग) (क) तथा (ख) दोनों

(घ) दोनों में से कोई नहीं।

उत्तर-

(ग) (क) तथा (ख) दोनों।

प्रश्न 4.

कौन-सी सामाजिक समस्याएं नगरीय समाज में पाई जाती हैं?

(क) अपराध

(ख) नशीली दवाओं का सेवन

(ग) शराबखोरी

(घ) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(घ) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 5.

नगरीय समाज में आवासहीनता का क्या कारण है ?

(क) आवास की कमी

(ख) स्वयं निर्भरता

(ग) विकास

(घ) मंडीकरण।

उत्तर-

(क) आवास की कमी।

B. रिक्त स्थान भरें-

1. नगरीय समाज आकार में ……………. तथा स्वभाव में ………………. होता है।

2. नगरीय समाज अपने ………………. श्रम विभाजन के लिए जाना जाता है।

3. नगरीय समाज में सामाजिक नियन्त्रण के ………………. साधन पाए जाते हैं।

4. आवास समस्या ………………. के नाम से भी जानी जाती है।

5. ………………. नगरीय जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है।

6. ………………. एवम ………………. नगरीय समाज की समस्याएं हैं।

उत्तर-

- बड़े, जटिल

- विशेषीकरण

- औपचारिक

- बेघर होना

- नगरवाद

- रहने की समस्या, झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां।

C. सही/ग़लत पर निशान लगाएं

1. नगरीय समाज आकार में छोटे होते हैं।

2. व्यापार, उद्योग व वाणिज्य नगरीय आर्थिकता के मुख्य स्तम्भ हैं।

3. नगरीय समाज में सामाजिक गतिशीलता के अवसर कम हैं।

4. महानगर आवास समस्या के शिकार हैं।

5. झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां ग्रामीण समाज का अंग होती हैं।

उत्तर-

- ग़लत

- सही

- गलत

- सही

- गलत।

D. निम्नलिखित शब्दों का मिलान करें-

कॉलम ‘ए’ — कॉलम ‘बी’

आवास की कमी — मलिन बस्तियाँ

नगरीय जीवन की शैली — शहरी समाज

अस्तरीय आवास संरचना — विजायतीयता

विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों का अतः मिश्रण — नगरवाद

रस्मी संबंध — आवासहीनता

उत्तर-

कॉलम ‘ए’ — कॉलम ‘बी’

आवास की कमी — आवासहीनता

नगरीय जीवन की शैली — नगरवाद

अस्तरीय आवास संरचना — मलिन बस्तियाँ

विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों का अतः मिश्रण — विजायतीयता

II. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1. नगर का वह भू-खण्ड जहां निर्धनता तथा निम्न स्तर की जीवन दशाएं हों उसे क्या कहते हैं ? ।

उत्तर-झुग्गी-झोंपड़ी या झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां।

प्रश्न 2. भीड़-भाड़, गलियों का दोषपूर्ण होना, समुचित प्रकाश व्यवस्था का न होना आदि किस प्रकार के समाज की विशेषताएं हैं ?

उत्तर-ये सभी नगरीय समाज के लक्षण हैं।

प्रश्न 3. बड़े स्तर पर श्रम का विभाजन एवं विशिष्टीकरण किस समाज में पाया जाता है ?

उत्तर-नगरीय समाज में।

प्रश्न 4. वह दृष्टिकोण जहाँ वैयक्तिक हित, सामूहिक हितों पर हावी हो जाते हैं क्या कहलाता है ?

उत्तर-व्यक्तिवादिता (Individualism).

प्रश्न 5. अधिक व्यक्तियों में रहकर भी सबसे अनजान रहना क्या कहलाता है ?

उत्तर-औपचारिकता।

प्रश्न 6. नगरीय समाज में कौन-से संबंध प्रभावी होते हैं ?

उत्तर-नगरीय समाज में औपचारिक संबंध पाए जाते हैं।

प्रश्न 7. जनजातीय समाज में किस प्रकार की आर्थिकता पाई जाती है ?

उत्तर-जनजातीय समाज में निर्वाह आर्थिकता देखने को मिलती है।

प्रश्न 8. नगरीय जनसंख्या का आकार क्या है ?

उत्तर-भारत में 37.7 करोड़ लोग या 32% जनसंख्या नगरों में रहती है।

प्रश्न 9. भारतीय जनगणना के अनुसार, नगरीय क्षेत्र क्या है ?

उत्तर- भारत की जनगणना के अनुसार वह क्षेत्र नगरीय समाज है जहां पर Municipality, कार्पोरेशन, कैन्ट क्षेत्र या Notified Town Area Committee है।

प्रश्न 10. नगरीय जनसंख्या का आकार क्या है ?

उत्तर-देखें प्रश्न 8.

प्रश्न 11. भारत में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों (स्लमज़) के लिए प्रयोग किए जाने वाले भिन्न नाम लिखें।

उत्तर-झुग्गी-झोपड़ी या मलिन बस्तियां।

प्रश्न 12. स्लमज़ में दो प्रकार के आपराधिक व्यवहारों के नाम लिखें।

उत्तर-अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, मद्यपान इत्यादि।

III. लघु उत्तरों वाले प्रश्न-

प्रश्न 1.

नगरीय समाज से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

नगरीय समाज वह समाज होता है जिसमें लोगों के बीच औपचारिक संबंध होते हैं, जहां अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों के लोग इकट्ठे रहते हैं, जो आकार में बड़े होते हैं व जहां की 75% या अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होती है।

प्रश्न 2.

गैर-कृषि व्यवसाय की चर्चा करें।

उत्तर-

वह पेशे जो कृषि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते उन्हें गैर कृषि पेशे कहा जाता है। ऐसे पेशे नगरों में आम मिल जाते हैं जहां की 75% जनसंख्या ग़ैर-कृषि पेशे अपनाती है। उदाहरण के लिए नौकरी, उद्योग, व्यापार इत्यादि।

प्रश्न 3.

व्यक्तिवाद क्या है ?

अथवा

व्यक्तिवादिता

उत्तर-

जब व्यक्ति केवल अपने बारे, अपनी सुख-सुविधाओं इत्यादि के बारे में सोचता है तो इस प्रक्रिया को व्यक्तिवाद कहते हैं। इसमें व्यक्ति को समाज या किसी अन्य की परवाह नहीं होती। वह केवल अपने बारे ही सोचता है तथा केवल अपने लाभ के ही कार्य करता है।

प्रश्न 4.

आप आवास से क्या समझते हैं ?

उत्तर-

आवास का अर्थ उस इमारत से है जिसमें लोग रहते हैं। यह वह भौतिक संरचना है जो हमें आँधी, तूफान, बारिश से सुरक्षा प्रदान करती है। आवास का स्तर कई बातों पर निर्भर करता है जैसे कि परिवार का आकार, आय, जीवन जीने का स्तर इत्यादि।

प्रश्न 5.

भीड़-भाड़ से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

भीड़-भाड़ का अर्थ है काफ़ी अधिक लोगों का होना। ग्रामीण लोग नगरों की तरफ जाते हैं जिस कारण नगरों की जनसंख्या बढ़ जाती है व वहां रहने के स्थान की कमी हो जाती है। एक ही कमरे में बहुत-से लोगों को रहना पड़ता है। इसे ही भीड़-भाड़ कहा जाता है।

प्रश्न 6.

स्लमज (झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां) क्या होती है ?

उत्तर-

स्लमज वे बस्तियां होती हैं जहाँ मज़दूर व निर्धन लोग गंदे हालातों में तथा बिना किसी सुविधाओं के रहते हैं। साधनों की कमी के कारण इन्हें गंदे हालातों व झुग्गी-झोंपड़ियों में रहना पड़ता है जिसका उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी ग़लत प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 7.

आप नगरीकरण से क्या समझते हैं ?

उत्तर-

नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण लोग नगरों की तरफ जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं तथा नगरों का विकास हो जाता है। इसमें लोग न केवल अपने गांव छोड़ देते हैं बल्कि अपने विचार, आदर्श, आदतें इत्यादि भी बदल देते हैं।

IV. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न-

प्रश्न 1.

नगरीय समाज की दो विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर-

- जनसंख्या का आकार-नगरीय समाज आकार में बड़े होते हैं क्योंकि यहां की जनसंख्या काफ़ी अधिक होती है। अधिक रोजगार की मौजूदगी, शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन सुविधाओं की मौजूदगी ग्रामीण लोगों को नगरों की तरफ आकर्षित करती है।

- गैर-कृषि पेशे-नगरीय समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहां की 75% या अधिक जनसंख्या गैर-कृषि पेशों में लगी होती है। यहां श्रम विभाजन व विशेषीकरण की प्रधानता होती है।

प्रश्न 2.

आवास की समस्या के तीन कारणों का उल्लेख करें।

उत्तर-

- घरों की कमी-नगरों में रहने वाले घरों की कमी होती है जिस कारण वहां घरों की समस्या बनी रहती है।

- निर्धनता-नगरों की जनसंख्या काफ़ी अधिक होती है जिनमें बहुत से लोग निर्धन होते हैं जो घर नहीं खरीद सकते। इस कारण घरों की समस्या बनी रहती है।

- अधिक जनसंख्या-जिस तेज़ी से नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेज़ी से नए घर नहीं बढ़ रहे हैं। इस वजह से भी घरों की समस्या बनी रहती है।

प्रश्न 3.

नगरीय समाज में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों (स्लमज) के लिए ज़िम्मेदार तीन कारणों का उल्लेख करें।

अथवा

झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां (स्लमज) नगरीय समाज की सामाजिक समस्या है। विवेचना कीजिए।

उत्तर-

- ग्रामीण-नगरीय प्रवास-ग्रामीण लोग नगरों में काम की तलाश में प्रवास करते हैं परन्तु उनके पास नगरों में रहने का स्थान नहीं होता। इस कारण उन्हें मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है।

- नगरीकरण-नगरों में बहुत-सी सुविधाएं मिलती हैं जिस कारण ग्रामीण लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इन लोगों को रहने का अन्य स्थान नहीं मिलता जिस कारण इन्हें झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहना पड़ता है।

- निर्धनता-निर्धनता झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को बढ़ाने में सहायता करती है। लोगों के पास अपना घर खरीदने के लिए पैसा नहीं होता जिस कारण वे मलिन बस्तियों में रहते हैं।

प्रश्न 4.

नगरीय समाज में दो मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख करें।

उत्तर-

- नगरीय समाज में धीरे-धीरे पेशे बढ़ रहे हैं। पहले कुछ ही पेशे मौजूद होते थे परन्तु औद्योगीकरण व पढ़ने-लिखने के कारण पेशे बढ़ रहे हैं। लोग उन्हें अपना रहे हैं तथा बेरोज़गारी को दूर कर रहे हैं।

- नगरीय समाज में व्यक्तिवादिता बढ़ रही है। अब लोगों को यह भी नहीं पता होता कि उनके पड़ोस में कौन रह रहा है। उन्हें केवल अपने हितों के बारे में पता होता है जिस कारण वह कुछ भी करने को तैयार होते हैं।

प्रश्न 5.

नगरीय समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर-

नगरीय समाज एक ऐसा समाज है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है, जहाँ की जनसंख्या काफ़ी अधिक होती है, जहाँ बहुत-से पेशों की भरमार होती है; जहाँ लोगों में काफ़ी अधिक विविधता होती है, जहाँ व्यक्तिवादिता का बोलबाला होता है; जहाँ सामाजिक नियन्त्रण के औपचारिक साधन होते हैं तथा जहाँ पारिवारिक रिश्तों का काफी कम महत्त्व होता है। यहाँ पर केंद्रीय परिवार पाया जाता है जहाँ स्त्रियों को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। इस समाज में व्यक्ति केवल स्वयं के लिए ही जीता है तथा व्यक्तिवादिता के साथ ही जीता है।

प्रश्न 6.

आप नगरीय समाज से क्या समझते हैं ? इसकी विशेषताओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख करें।

उत्तर-

- जनसंख्या का आकार-नगरीय समाज आकार में बड़े होते हैं क्योंकि यहां की जनसंख्या काफ़ी अधिक होती है। अधिक रोजगार की मौजूदगी, शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन सुविधाओं की मौजूदगी ग्रामीण लोगों को नगरों की तरफ आकर्षित करती है।

- गैर-कृषि पेशे-नगरीय समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहां की 75% या अधिक जनसंख्या गैर-कृषि पेशों में लगी होती है। यहां श्रम विभाजन व विशेषीकरण की प्रधानता होती है।

V. अति दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

नगरीय समाज पर विस्तारपूर्वक टिप्पणी लिखें।

अथवा

नगरीय समाज को परिभाषित कीजिए। नगरीय समाज की मुख्य विशेषताओं की विस्तृत रूप में चर्चा कीजिए।

उत्तर-

हमारे देश में शहर तथा शहरों में रहने वाले लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में आजकल के समय में 5000 से भी अधिक शहर तथा कस्बे हैं। शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के कारण वहां के लोगों का जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। मध्य तथा उच्च वर्ग के लोगों की आवश्यकताएं तो पूर्ण हो जाती हैं परन्तु निम्न वर्ग के लोगों के लिए अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।

साधारण शब्दों में शहर एक ऐसा औपचारिक तथा फैला हुआ समुदाय है जिसका निर्धारण एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर तथा शहरी विशेषताओं के आधार पर होता है। शब्द ‘शहर’ अंग्रेज़ी भाषा के शब्द CITY का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है नागरिकता। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा का शब्द URBAN लातिनी भाषा के शब्द URBANUS से निकला है जिसका अर्थ भी शहर ही है। शहर शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए अलगअलग विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है :

जनसंख्या के आधार पर परिभाषा (Definition on the basis of Population)-अमेरिका के जनगणना ब्यूरो (Census Bureau of America) के अनुसार शहर ऐसे स्थान को कहते हैं जहां की जनसंख्या 25,000 अथवा इससे अधिक हो। इस प्रकार मित्र में 11,000 तथा फ्रांस में 2,000 से ऊपर जनसंख्या वाले स्थानों को शहर का नाम दिया जाता है। हमारे देश भारत में 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले समुदाय को शहरी क्षेत्र कहा जाता है जहां की जनसंख्या का घनत्व 400 अथवा इससे अधिक हो तथा 75% या इससे अधिक लोग गैर कृषि के कार्यों में लगे हुए हों।

पेशे के आधार पर परिभाषाएं (Definitions on the basis of Occupation)-ऐसा क्षेत्र जहां लोगों का मुख्य पेशा कृषि नहीं बल्कि और कुछ होता है, उसको शहर माना जाता है।

- विलकाक्स (Willcox) के अनुसार, “शहर का अर्थ उन सभी क्षेत्रों से है जहां प्रति वर्ग मील में जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्तियों से अधिक हो तथा वहां व्यावहारिक रूप में कृषि न की जाती हो।”

- बर्गल (Bergal) के अनुसार, “शहर एक ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि के कार्यों के अतिरिक्त

और उद्योगों में लगे हों।”

- आनंद कुमार (Anand Kumar) के अनुसार, “शहरी समुदाय वह जटिल समुदाय है जहां अधिक जनसंख्या होती है, द्वितीय संबंध होते हैं जो कि साधारणतया पेशागत वातावरणिक अंतरों पर आधारित होते हैं।”

- लइस ममफोर्ड (Lewis Mumford) के अनुसार, “शहर वह केन्द्र है जहां समुदाय की अधिक-से-अधिक शक्ति तथा संस्कृति का केन्द्रीकरण होता है।”

- लुइसवर्थ (Louisworth) के अनुसार, “शहर में सामाजिक भिन्नता वाले लोग एक अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में रहते हैं।”

- थिऔडोरसन तथा थिऔडोरसन (Theodorson and Theodorson) के अनुसार, “शहर एक ऐसा समुदाय है जिसमें गैर कृषि पेशों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से पैदा हुआ विशेषीकरण तथा स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था मिलती है।”

इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शहरी समुदाय आकार में बड़े होते हैं, द्वितीय संबंधों की प्रधानता होती है, बहुत अधिक पेशे होते हैं, श्रम विभाजन, विशेषीकरण तथा सामाजिक गतिशीलता जैसे लक्षण पाए जाते हैं।

विशेषताएं (Characteristics) हमारे देश में जिस भी क्षेत्र की जनसंख्या 5000 से अधिक हो तथा 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि के कार्यों में लगी हो, उसको नगर का नाम दिया जाता है। नगरीय समाज की कुछ विशेषताएं अथवा लक्षण होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है

1. अधिक जनसंख्या (Large Population)-नगरीय समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषता वहां जनसंख्या का अधिक होना है। जनसंख्या में घनत्व का अर्थ है कि प्रतिवर्ग कि०मी० में कितने लोग रहते हैं। दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व 9200 लोगों के करीब है। कम या अधिक जनसंख्या के आधार पर नगरीय को अलग-अलग वर्गों जैसे कि छोटे नगर, मध्यम नगर अथवा महानगरों में बांटा जा सकता है। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता इत्यादि जैसे महानगरों की जनसंख्या एक करोड़ से भी अधिक है जबकि भारत के कई राज्यों की जनसंख्या एक करोड़ से भी कम है। नगरों में औद्योगिक घरानों, शिक्षा संस्थाओं, व्यापारिक केन्द्रों तथा वाणिज्य केन्द्रों की भरभार होती है जिस कारण नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जनसंख्या के अधिक होने के कारण ही नगर में निर्धनता, बेरोज़गारी, अपराध, भुखमरी, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों इत्यादि जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

2. रहने के स्थान की कमी (Less place of Living)–नगरों की एक और मुख्य विशेषता रहने के स्थानों की कमी होती है। यह इस कारण है कि नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। बड़े-बड़े नगरों में तो यह बहुत ही गंभीर समस्या है। बहुत-से गरीब लोग सड़कों के किनारे, पेड़ों के नीचे या फिर मुर्गियों की झोंपड़ियों में अपनी रातें व्यतीत करते हैं। नगरों में रहते हुए मध्य वर्गीय परिवार एक छोटे से घर में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं जहां न तो बच्चों के लिए खेलने की जगह होती है तथा न ही बच्चों के सोने या पढ़ने के लिए अलग कमरा होता है। इस कारण ही कई बार बच्चे वह सब भी देख लेते हैं जोकि उन्हें नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार नगरों में रहने के लिए स्थान बहुत ही कम होता है।

3. द्वितीय तथा औपचारिक संबंध (Secondary and Formal Relations)-नगरीय समाजों की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता वहां जनसंख्या का अधिक होना है। जनसंख्या के अधिक होने के कारण सभी लोगों के आपस में प्राथमिक संबंध या आमने-सामने के संबंध नहीं होते हैं। नगरों में लोगों में अधिकतर औपचारिक संबंध विकसित होते हैं। यह संबंध अस्थायी होते हैं। व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर और व्यक्तियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं तथा आवश्यकता पूर्ण होने के बाद इन संबंधों को खत्म कर लेते हैं। इस प्रकार द्वितीय तथा औपचारिक संबंध नगरीय समाज का आधार होते हैं।

4. अलग-अलग पेशे (Different Occupations) नगर अलग-अलग पेशों के आधार पर ही विकसित हैं। नगरों में बहुत-से उद्योग, पेशे तथा संस्थाएं पाई जाती है जिनमें बहुत-से व्यक्ति अलग-अलग प्रकार के कार्य करते हैं। डॉक्टर, मैनेजर, इंजीनियर विशेषज्ञ मज़दूर तथा परिश्रम करने वाले मजदूर इत्यादि ऐसे हज़ारों पेशे या कार्य शहरी समाजों में मौजूद होते हैं। इन अलग-अलग पेशों की पूर्ति के लिए अधिक जनसंख्या का होना बहुत आवश्यक है।

5. आर्थिक वर्ग विभाजन (Division in Economic Classes)–नगरीय समुदाय में व्यक्ति की जाति, धर्म अथवा रंग को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता परन्तु जनसंख्या को आर्थिक आधारों पर कई आर्थिक वर्गों में बांटा जाता है। शहरों में जनसंख्या को केवल पूँजीपति तथा मज़दूर दो वर्गों में ही नहीं बाँटा जाता बल्कि बहुत-से छोटे-छोटे वर्ग तथा उपवर्ग भी आर्थिक स्थिति के आधार पर पाए जाते हैं। वर्गीय आधार पर उच्च-निम्न का अंतर भी शहरों में पाया जाता है।

6. प्रतियोगिता (Competition)-नगरीय समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके प्राप्त होते हैं। नगरों में पढ़े-लिखे तथा योग्य व्यक्ति भी बहुसंख्या में मिल जाते हैं इस कारण ही शहरों की शैक्षिक संस्थाओं में दाखिला प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए तथा नौकरी में उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रतियोगिता होती है। औद्योगिकीकरण के विकसित होने से तो नगरों में प्रतियोगिता और बढ़ गई है।

7. व्यक्तिवादिता (Individualism)-नगरीय समुदाय में रहने वाले लोगों में व्यक्तिवादिता का गुण भी देखने को मिलता है। नगरों में लोगों के बीच सामुदायिक भावना की जगह व्यक्तिवादिता की भावना देखने को मिल जाती है। नगरों में व्यक्ति केवल अपने तथा अपने हितों के बारे में सोचता है। व्यक्ति अपने जीवन का एक ही उद्देश्य मानता है तथा वह है अधिक-से-अधिक पैसे इकट्ठे करना तथा अधिक-से-अधिक सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त करना। व्यक्ति में इस व्यक्तिवादिता का गुण केवल आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पारिवारिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी यह आ चुका है।

8. सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों में अधिक सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। नगरों में लोग अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए या अच्छी नौकरी के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोगों में स्थानीय गतिशीलता के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता देखने को भी मिल जाती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसके जीवन में कई बार समाज में उसकी स्थिति उच्च या निम्न होती रहती है।

9. स्त्रियों की उच्च स्थिति (Higher Status of Women) नगरीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति ग्रामीण समाजों की तुलना में काफी उच्च होती है। नगरीय समाजों में हम स्त्रियों को बिना किसी प्रतिबंध के पुरुषों की तरह ही प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हुए देख सकते हैं। नगरों में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, स्त्रियों को शिक्षा न देना, स्त्रियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध इत्यादि बहुत ही कम या न के बराबर होते हैं। इस कारण ही नगरों में स्त्रियों को अपना व्यक्तित्व विकसित करने का मौका प्राप्त हो जाता है। नगरों में स्त्रियों को मर्दो के जैसे प्रत्येक क्षेत्र में मों जैसी भूमिकाएं निभाते हुए देखा जा सकता है।

10. कम पारिवारिक नियंत्रण (Less Family Control)-नगरीय समाजों के प्राथमिक संबंध कम होते हैं तथा सामुदायिक भावना की भी कमी होती है। नगरों में व्यक्ति को खाना बनाने, कपड़े धोने तथा बच्चों की देख-रेख के लिए क्रेचों इत्यादि की सुविधा प्राप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए परिवार के और सदस्यों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। इस कारण ही नगरों में स्त्रियां घर के कार्य छोड़ कर दफ्तरों में नौकरियां करती हैं। इस का कारण यह है कि स्त्रियों की बच्चों तथा परिवार के प्रति ज़िम्मेदारियों को और संस्थाओं ने संभाल लिया है। इस प्रकार पारिवारिक संबंधों का स्थान पैसे ने ले लिया है। इस कारण ही परिवार की अपने सदस्यों पर नियंत्रण में कमी आयी है।

11. सामाजिक समस्याओं का केन्द्र (Centre of Social Problems)-नगरीय समाजों ने भी कई प्रकार की समस्याओं को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आजकल के समाजों में जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें से बहुत-सी समस्याएं नगरों के कारण ही हैं। अपराध, भ्रष्टाचार, शराबखोरी, निर्धनता, बेरोज़गारी, पारिवारिक विघटन, अलग-अलग वर्गों में संघर्ष नैतिक कीमतों में कमी इत्यादि जैसी बहुत-सी समस्याओं का केन्द्र नगर ही है। शहरों की जनसंख्या तथा शहरों का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तथा इस कारण सभी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं।

प्रश्न 2.

आवास से क्या अभिप्राय है ? आवास के उत्तरदायी विभिन्न कारणों का उल्लेख करें।

उत्तर-

आवास का अर्थ है वह इमारत जिसमें लोग रहते हैं। इसका अर्थ है वह भौतिक संरचना जो लोगों को तूफान, अंधेरी, बारिश इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आवास न हो तो लोगों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा तथा वह किसी भी प्रकार से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। किसी के भी आवास का स्तर कई कारणों पर निर्भर करता है जैसे कि परिवार की आय कम है या अधिक है, परिवार छोटे आकार का है या बड़े आकार का है, उनका जीवन जीने का तरीका क्या है तथा परिवार का शिक्षा स्तर कितना है।

हमारा देश भारत अभी भी लाखों लोगों की मूलभूत घर की आवश्यकता पूर्ण नहीं कर पा रहा है। रहने का स्थान व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के 69 वर्ष बाद भी हमारा देश घरों की समस्या, विशेषतया निर्धन लोगों के लिए से जूझ रहा है। देश की बढ़ती नगरीय जनसंख्या ने इस समस्या को और बढ़ाया है। काम की तलाश में ग्रामीण जनता का नगरों की तरफ प्रवास भी नगरीय आवास तथा मूलभूत सुविधाओं पर काफ़ी अधिक प्रभाव डालता है। इस कारण नगरों में माँग तथा सप्लाई में अंतर बढ़ जाता है तथा आवास या घरों की कमी हो जाती है।

पिछले कुछ समय से नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को घर प्रदान करना लगभग नामुमकिन हो गया है। इस कारण आवास की समस्या, जिसे आवासहीनता भी कहा जाता है, नगरों में काफ़ी बड़ी समस्या बनती जा रही है। नगरों में रहने वाले स्थानों पर इतना दबाव होता है कि बहुत-से लोग सड़कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में रहने को बाध्य होते हैं। यह कहा जाता है कि नगरों की आधी जनसंख्या या तो गंदे घरों में रहती है या उन्हें अपनी आय का लगभग 20% घर के किराएं के रूप में देना पड़ता है। बड़े नगर जैसे कि मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली व चेन्नई इस समस्या से गंभीर रूप से जूझ रहे हैं।

आवास की समस्या के कई कारण होते हैं, जैसे कि-

- घरों की कमी।

- भूमि की मलकीयत।

- बेघर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति।

- घर की मलकीयत।

प्रश्न 3.

झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती क्या है ? विस्तारपूर्वक टिप्पणी करें।

उत्तर-

हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस जनसंख्या के बढ़ने से हमारे नगरों में बहुत-सी समस्याएं बढ़ रही हैं। इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या जो कि हमें बहुत अधिक तंग कर रही है वह है शहरों में रहने की समस्या। शहरों में लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिलते तथा अगर मिलते भी हैं तो वह भी बहुत महंगे रेटों पर मिलते हैं जोकि एक आदमी या ग़रीब व्यक्ति खरीद नहीं सकता है, परन्तु उनको अपने कार्य के लिए शहरों में रहना ही पड़ता है। इसलिए उन्हें झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहना पड़ता है। इस प्रकार झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां नगरों में एक महत्त्वपूर्ण तथा गंभीर समस्या बनकर उभरी है। उनको झुग्गियां, चालें, झोंपड़पट्टी, बस्तियां इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है।

इस तरह हम झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि, “गंदे घरों या इमारतों का वह समूह जहां ज़रूरत से अधिक लोग जीवन न जीने के हालातों में रहते हैं, जहां निकासी का सही प्रबन्ध न होने के कारण या सुविधाओं के न होने के कारण लोगों को गंदे वातावरण में रहना पड़ता है तथा जिससे उन के स्वास्थ्य और समूह में रहने वाले लोगों की नैतिकता पर ग़लत असर पड़ता है।”

इस तरह से झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती नगर में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां रहने का स्थान बहुत ही घटिया होता है। झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों को हम एक सामाजिक तथ्य के रूप में भी देख सकते हैं। इस प्रकार झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में हम निम्नलिखित चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं

- जनसंख्या का अधिक घनत्व (More density of population)

- लोगों की भीड़ (Crowd of people)

- गंदे पानी की निकासी न होना (No Sanitation)

- गंदे घर (Substandard Houses)

- अपराध (Crime)

- निर्धनता (Poverty)।

इस तरह से झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में बहुत-से लोग इकट्ठे मिल कर जीवन न जीने वाले वातावरण में रहते हैं, जहां बहुत अधिक निर्धनता, गंदे घर होते हैं, जहां गंदे पानी की निकासी नहीं होती है। यह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कि व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता तथा जहां का वातावरण इस लायक नहीं होता कि व्यक्ति अच्छी तरह जीवन जी सके।

2001 के Census के अनुसार झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती वह है-

- जिसको कि राज्य सरकार, स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रशासन द्वारा झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती घोषित कर दिया गया है।

- वह तंग क्षेत्र जहां कम-से-कम 300 लोग रहते हैं अथवा जहां 60-70 घर गंदे ढंग से बने हुए हैं, जहां का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है, जहां का Infrastructure बहुत घटिया होता है तथा जहां पीने के पानी और निकासी की समस्या होती है।

झुग्गी-झोंपड़ी की विशेषताएं (Characteristics of Slums)-

1. रहने के स्थान की समस्या (Problem of place of living)—झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों की सबसे पहली महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन में रहने के स्थान मिलने की समस्या होती है। लोग नगरों में कार्य की तलाश में अपने गांव के घर बार छोड़ कर आते हैं। उनको नगर में कार्य तो मिल जाता है परन्तु रहने का स्थान या घर नहीं मिलता है। इन बस्तियों में एक ही कमरे में 8-10 व्यक्ति बहुत ही बुरे हालातों में रहते हैं तथा खाना बनाते हैं। इस प्रकार से इन बस्तियों में रहने के स्थानों की समस्या होती है।

2. अपराधों से भरपूर (Full of Crimes)-झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां अपराधों से भरपूर होती हैं। यहां रहने वाले लोगों में से अधिकतर लोगों के व्यवहार विघटित होते हैं। विघटित व्यवहार में हम अपराध वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, आत्म हत्या, पारिवारिक विघटन, शराबनोशी, नशे का प्रयोग इत्यादि ले सकते हैं । झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वहां रहने वाले लोगों में अनपढ़ता अधिक होती है तथा गलत व्यवहार की तरफ खुलापन अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में आमतौर पर अपराध की तरफ जाने के मौके व्यक्ति के लिए अधिक होते हैं।

3. सुविधाओं की कमी (Lack of Facilities)–झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में सुविधाओं की कमी होती है। यह बस्तियां आमतौर पर गैर-कानूनी होती हैं तथा किसी ओर की भूमि पर कब्जा करके बनायी होती है। गैर-कानूनी होने के कारण यहां सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, नालियां, सड़कें, गंदे पानी की निकासी इत्यादि भी नहीं मिलती है। इन सुविधाओं के न मिलने के कारण यहां रहने वाले लोगों के पास सुविधाओं की कमी होती है जिस कारण उन्हें नर्क जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यहां का वातावरण रहने लायक नहीं होता है तथा गंदगी से भरपूर होता है। गंदा पानी तथा बिजली का न होना इन बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। बच्चे कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं तथा कई बार मर भी जाते हैं। यहां पैदा होने वाले बच्चों को गम्भीर बीमारियां लगने के मौके काफ़ी अधिक होते हैं। गंदे पानी की निकासी नहीं होती तथा स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत कम होती हैं।

4. बहुत अधिक जनसंख्या (Over Populated)-आमतौर पर झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां बड़े-बड़े नगरों जैसे कि दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता इत्यादि में मिलती हैं। लोग गाँवों में अपने घर बार छोड़कर या छोटे शहरों से अच्छे कार्य की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं। शहरों में कोई न कोई कार्य तो मिल जाता है परन्तु रहने की अच्छी जगह नहीं मिलती है। अच्छी जगह वाले फ्लैट या घर का किराया बहुत अधिक होता है तथा आम आदमी इतना अधिक किराया नहीं दे सकता है। इस कारण उसको रहने की सस्ती जगह ढूंढ़नी पड़ती है तथा सस्ती जगह तो बस्तियों में ही मिलती है लोग बहुत अधिक संख्या में यहां रहने के लिए आ जाते हैं तथा यहां की जनसंख्या बढ़ जाती है यहां तक कि एक ही कमरे में 8-10 लोग रहते भी हैं तथा खाना भी बनाते हैं।

5. सभ्य समाज से दूर (Away from Civilized Society)-झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोग सभ्य समाज से दूर गंदे वातावरण में रहते हैं। उन लोगों का सभ्य समाज से कोई सम्पर्क का साधन नहीं होता है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को यह भी पता होता है कि यहां रहना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है तथा यहां का वातावरण काफ़ी गंदा और दूषित है। परन्तु उन लोगों के पास वहां रहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता है। वह तमाम उम्र ही गरीबी, बेरोज़गारी, अपराधों से संघर्ष करते रहते हैं तथा अपने आपको बेसहारा महसूस करते हैं। अच्छी सुविधाएं तो उनसे बहुत ही दूर होती हैं।

6. समस्याओं की भरमार (Full of Problems)-झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक समस्या मिल जाती है। गरीबी, बेरोज़गारी, वेश्यावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, हिंसा, नशों का प्रयोग, झुग्गी-झोंपड़ी आदतें, विघटित व्यवहार इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं जो यहां मिल जाती हैं। रोज़ पैसे कमाने वाले मज़दूर रेहड़ी खींचने वाले, छोटे-मोटे चोर अपराधी इत्यादि यहां पर रहते हैं। एक ही कमरे में माता-पिता, बच्चे इत्यादि रहते हैं। छोटी आयु में ही बच्चे वह सब कुछ देख लेते हैं जोकि उन्हें नहीं देखना चाहिए। फिर वह उन कार्यों में प्रति खींचे चले जाते हैं तथा छोटी उम्र में ही अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां बड़े शहरों में मिलने वाले वह स्थान हैं जहां हज़ारों लोग कम स्थान पर गंदे वातावरण में रहते हैं। इन बस्तियों में अपराधों तथा समस्याओं की भरमार होती है तथा यहां का वातावरण अच्छा जीवन जीने के लायक नहीं होता है।

प्रश्न 4.

नगरीय समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का विस्तारपूर्वक वर्णन करो।

उत्तर-

आधनिक समय में नगरों में प्रत्येक पक्ष में परिवर्तन आ रहे हैं क्योंकि जैसे-जैसे हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आ रहे हैं, उसी तरह से नगरीय व्यवस्था भी बदल रही है। नगरीय परिवार तथा अन्य संस्थाओं की बनावट

और कामों पर नए हालातों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अब हम देखेंगे कि नगरों के ढांचे और कामों में किस तरह के परिवर्तन आए हैं

1. पारिवारिक ढांचे में परिवर्तन (Change in Family Structure)—शुरू के समाजों में संयुक्त परिवार की ज्यादा महानता रही है। पुराने ज़माने में हर जगह पर संयुक्त परिवार पाए जाते थे। पर आधुनिक समय में परिवार के ढांचे में बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया है कि अब संयुक्त परिवार काफ़ी हद तक खत्म हो रहे हैं और इनकी जगह केन्द्रीय परिवार आगे आ रहे हैं। केन्द्रीय परिवार के आने से समाज में भी कुछ परिवर्तन आए हैं।

2. परिवारों का टूटना (Breaking up of Families)-पुराने समय में लड़की के जन्म को श्राप माना जाता था। उसको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। धीरे-धीरे समाज में जैसे-जैसे परिवर्तन आए, औरत ने भी शिक्षा लेनी प्रारम्भ कर दी। पहले विवाह के बाद औरत सिर्फ़ पति पर ही निर्भर होती थी पर आजकल के समय में काफ़ी औरतें आर्थिक पक्ष से आजाद हैं और वह पति पर कम निर्भर हैं। कई स्थानों पर तो पत्नी की तनख्वाह पति से ज्यादा है। इन हालातों में पारिवारिक विघटन की स्थिति पैदा होने का खतरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त पति-पत्नी की स्थिति आजकल बराबर होती है जिसके कारण दोनों का अहंकार एक-दूसरे से नीचा नहीं होता। इसके कारण दोनों में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है और इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। इस तरह ऐसे कई और कारण हैं जिनके कारण परिवार के टूटने के खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं और बच्चे तथा परिवार दोनों मुश्किल में आ जाते हैं।

3. शैक्षिक कार्यों में परिवर्तन (Changes in Educational Functions) समाज में परिवर्तन आने के साथ इसकी सभी संस्थाओं में भी परिवर्तन आ रहे हैं। परिवार जो भी काम पहले अपने सदस्यों के लिए करता था उनमें भी बहुत परिवर्तन आया है। शुरू के प्राचीन समाजों में बच्चा शिक्षा परिवार में ही लेता था और शिक्षा भी परिवार के परम्परागत काम से सम्बन्धित होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली होती थी और जो काम पिता करता था वही काम पुत्र भी करता था और पिता के अधीन पुत्र भी उस काम में माहिर हो जाता था। धीरे-धीरे आधुनिकता के कारण बच्चा पढ़ाई करने के लिए शिक्षण संस्थाओं में जाने लग गया और इसके कारण वह अब परिवार के परम्परागत कामों से दूर होकर कोई अन्य कार्य अपनाने लग गया है। इस तरह परिवार का शिक्षा का परम्परागत काम उसे कट कर शिक्षण संस्थाओं के पास चला गया है।

4. आर्थिक कार्यों में परिवर्तन (Changes in Economic Functions)-पहले समय में परिवार आर्थिक क्रियाओं का केन्द्र होता था। रोटी कमाने का सारा काम परिवार ही करता था ; जैसे-आटा पीसने का काम, कपड़ा बनाने का काम, आदि। इस तरह जीने के सारे साधन परिवार में ही उपलब्ध थे। पर जैसे-जैसे औद्योगीकरण शुरू हुआ और आगे बढ़ा, उसके साथ-साथ परिवार के यह सारे काम बड़े-बड़े उद्योगों ने ले लिए हैं, जैसे कपड़ा बनाने का काम कपड़े की मिलें कर रही हैं, आटा चक्की पर पीसा जाता है इत्यादि। इस तरह परिवार के आर्थिक काम कारखानों में चले गए हैं। इस तरह आर्थिक उत्पादन की ज़िम्मेदारी परिवार से दूसरी संस्थाओं ने ले ली है।

5. धार्मिक कार्यों में परिवर्तन (Changes in Religious Functions)-पुराने समय में परिवार का एक मुख्य काम परिवार के सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देना होता है। परिवार में ही बच्चे को नैतिकता और धार्मिकता के पाठ पढ़ाए जाते हैं। पर जैसे-जैसे नई वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार सामने आएं, वैसे-वैसे लोगों का दृष्टिकोण बदलकर धार्मिक से वैज्ञानिक हो गया। पहले ज़माने में धर्म की बहुत महत्ता थी, परन्तु विज्ञान ने धार्मिक क्रियाओं की महत्ता कम कर दी है। इस प्रकार परिवार के धार्मिक काम भी पहले से कम हो गए हैं।

6. सामाजिक कामों में परिवर्तन (Changes in Social Functions)-परिवार के सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। पुराने समय में पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती थी। पति का यह फर्ज़ होता था कि वह अपनी पत्नी को खुश रखे। इसके अलावा परिवार अपने सदस्यों पर सामाजिक नियन्त्रण रखने का भी काम करता था, पर अब सामाजिक नियन्त्रण का कार्य अन्य एजेंसियां, जैसे पुलिस, सेना, कचहरी आदि, के पास चला गया है। इसके अलावा बच्चों के पालन-पोषण का काम भी परिवार का होता था। बच्चा घर में ही पलता था और बड़ा हो जाता था और घर के सारे सदस्य उसको प्यार करते थे। पर धीरे-धीरे आधुनिकीकरण के कारण औरतों ने घर से निकलकर बाहर काम करना शुरू कर दिया और बच्चों की परवरिश के लिए क्रैच आदि खुल गए, जहां बच्चों को दूसरी औरतों द्वारा पाला जाने लग गया। इस तरह परिवार के इस काम में भी कमी आ गई है।

इसके अतिरिक्त पहले परिवार में बुजुर्गों की रक्षा होती थी, उनका पूरा सम्मान होता था पर आजकल पति-पत्नी दोनों काम करते हैं और उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि उनके पास बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए समय ही नहीं होता। आजकल तो बुजुर्गों के लिए भी Old Age Homes खुल गए हैं, जहां उनका ध्यान बढ़िया तरीके से रखा जाता है। यहां बुजुर्ग अन्य बुजुर्गों को मिलते हैं और अपना समय आराम से व्यतीत कर लेते हैं इस तरह परिवार के सामाजिक कामों में काफ़ी कमी आई है।

7. पारिवारिक एकता में कमी (Lack in Family Unity)—पुराने जमाने में विस्तृत परिवार हुआ करते थे, पर आजकल परिवारों में यह एकता और विस्तृत परिवार खत्म हो गए हैं। हर किसी के अपने-अपने आदर्श हैं। कोई एकदूसरे की दखल अन्दाजी पसन्द नहीं करता। इस तरह वह इकट्ठे रहते हैं, खाते-पीते हैं पर एक-दूसरे के साथ कोई वास्ता नहीं रखते उनमें एकता का अभाव होता है।

8. व्यक्तिवादी दृष्टिकोण (Individualistic Approach)-आजकल के समय में समाज के सभी सदस्यों में दृष्टिकोण व्यक्तिगत हो गए हैं। प्रत्येक सदस्य केवल अपने लाभ के बारे में ही सोचता है। प्राचीन समय में तो ग्रामीण समाजों में परिवार की इच्छा के आगे व्यक्ति अपनी इच्छा को दबा देता था। व्यक्तिवादिता पर सामूहिकता हावी थी। व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा की कोई कीमत नहीं होती थी। परन्तु आज कल के शहरी समाजों में ये चीजें बिलकुल ही बदल गई हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा के आगे परिवार की इच्छा को दरकिनार कर देता है। उसके लिए समाज की इच्छा का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। उसके लिए केवल उसकी इच्छा का ही महत्त्व है। व्यक्ति का दृष्टिकोण अब व्यक्तिवादी हो गया है।

9. स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन (Change in the status of Women) शहरी स्त्रियों की स्थिति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले ग्रामीण समाजों में स्त्रियों का जीवन नर्क से भी बदतर था। उसको सारा जीवन घर की चारदीवारी में ही रहना पड़ता था। सारा जीवन उसको परिवार तथा पति के अत्याचार सहन करने पड़ते थे। उसकी स्थिति नौकर या गुलाम जैसी थी परन्तु शहरी परिवारों की स्त्री पढ़ी-लिखी स्त्री है। पढ़ लिखकर वह दफ्तरों, फैक्टरियों, स्कूलों, कॉलेजों में नौकरी कर रही है तथा आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर है। वह परिवार पर बोझ नहीं है बल्कि परिवार को चलाने वाली सदस्य है। यदि पति को कुछ हो जाए तो वह ही परिवार का पेट पालती है। इस कारण उसकी स्थिति मर्द के समान हो गई है। अब वह पति तथा ससुराल वालों के जुल्म नहीं सहती है, बल्कि तलाक लेकर पति से अलग होना पसन्द करती है। वैसे तो सरकार ने स्त्रियों की स्थिति ऊँचा करने के लिए कई प्रकार के कानून बनाए हैं। यदि पति या उसके घर वाले स्त्री का शोषण करते हैं तो वह उनको जेल में कैद भी करवा सकती है। आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर तथा साक्षर स्त्री को अपने अधिकारों का पता चल गया है तथा वह अब अपने अधिकारों के लिए समाज से लड़ सकती है। इस प्रकार शहरी परिवार की स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आ गया है तथा इस कारण ही शहरी परिवारों में तलाकों की संख्या बढ़ रही है।

9. रहने-सहने का उच्च स्तर (Higher Standard of Living) शहरी परिवारों में रहने-सहने का स्तर भी काफ़ी ऊँचा हो गया है। शहरी परिवार आकार में छोटे होते हैं जिसमें पति-पत्नी तथा उनके बिन ब्याहे बच्चे रहते हैं। इस कारण ही इसको केन्द्रीय परिवार कहा जाता है। ग्रामीण समाजों में व्यक्ति की सारी आय परिवार के पालन-पोषण में ही खर्च हो जाती है। बेकार सदस्य भी घर में बैठकर खाते हैं जिस कारण परिवार के रहने-सहने का स्तर काफ़ी निम्न होता है परन्तु शहरी परिवार आकार में छोटे होते हैं जिस कारण व्यक्ति की सम्पूर्ण आय में से कुछ पैसा बच जाता है। इसके साथ ही उसकी पत्नी भी नौकरी करती है या फिर कोई कार्य करती है जिस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है। अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण परिवार ऐशो आराम के सारे सामान खरीद लेते हैं जिस कारण परिवार के रहने-सहने का स्तर काफ़ी ऊँचा हो जाता है।

10. सम्पत्ति का बराबर विभाजन (Equal distribution of Property) संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या काफ़ी अधिक होती है जिस कारण उनको परिवार की सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा ही मिल पाता है। वह हमेशा ही ज्यादा हिस्से के लिए लड़ते रहते हैं परन्तु शहरी परिवारों से सदस्यों की संख्या कम होती है। घर में एक या दो बच्चे होते हैं। इस कारण ही परिवार में सम्पत्ति के विभाजन के समय कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होता है। आराम से ही सम्पत्ति का बराबर विभाजन हो जाता है। सभी बच्चों को समान हिस्सा मिल जाता है।

प्रश्न 5.

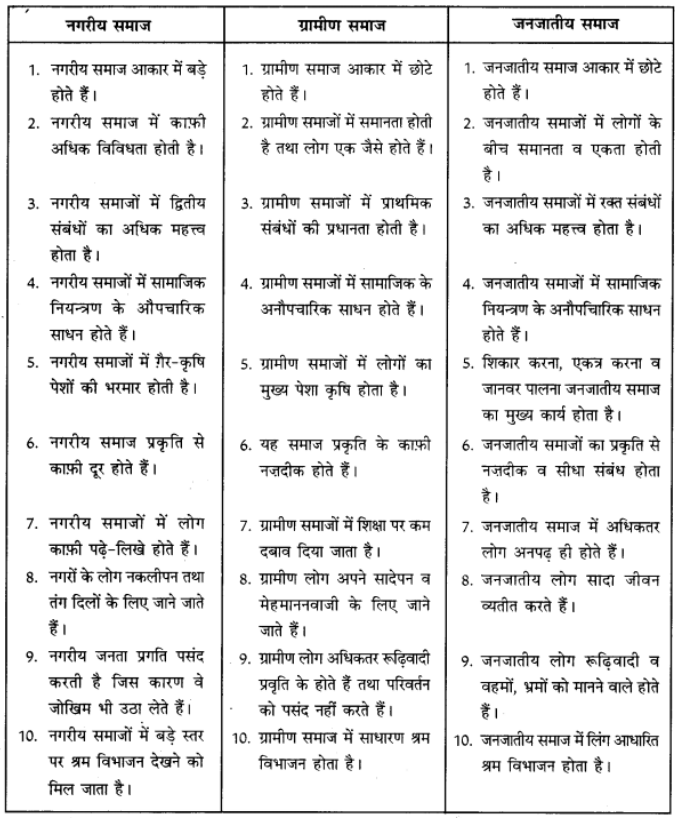

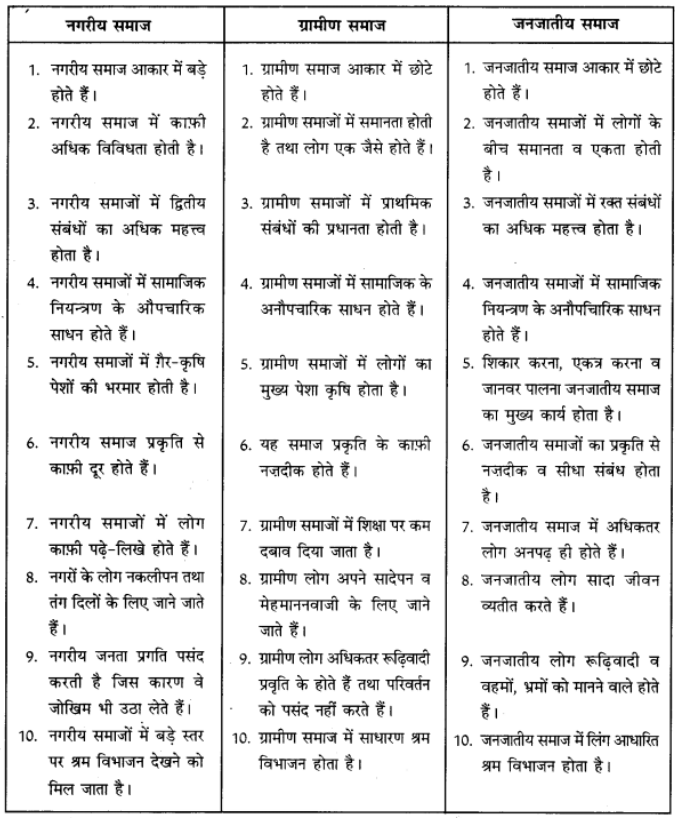

जनजातीय, ग्रामीण व नगरीय समाज में अंतर को विस्तार सहित स्पष्ट करें।

उत्तर-

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न (OTHER IMPORTANT QUESTIONS) –

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

नगरों के लिए कौन-सा आधार सही है ?

(क) बड़ा आकार

(ख) अधिक जनसंख्या घनत्व

(ग) व्यक्तिवादिता

(घ) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(घ) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 2.

इनमें से कौन-सी विशेषता नगरीय समाज की नहीं है ?

(क) कम जनसंख्या घनत्व

(ख) खुला संगठन

(ग) जटिल जीवन

(घ) द्वितीय सामाजिक सम्बन्ध।

उत्तर-

(क) कम जनसंख्या घनत्व।

प्रश्न 3.

हमारे देश की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है ?

(क) 68%

(ख) 32%

(ग) 70%

(घ) 30%.

उत्तर-

(ख) 32%.

प्रश्न 4.

भारत की जनसंख्या कितनी है ?

(क) 102 करोड़

(ख) 112 करोड़

(ग) 121 करोड़

(घ) 131 करोड़।

उत्तर-

(ग) 121 करोड़।

प्रश्न 5.

नगरों का जनसंख्या घनत्व कम-से-कम …………. व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए।

(क) 200

(ख) 300

(ग) 100

(घ) 400.

उत्तर-

(क) 200.

प्रश्न 6.

………. नगरीय रहन-सहन का तरीका दर्शाता है।

(क) नगरवाद

(ख) नगरीकरण

(ग) संस्कृतिकरण

(घ) आधुनिकीकरण।

उत्तर-

(क) नगरवाद।

B. रिक्त स्थान भरें-

1. 2011 में ……………. लोग नगरों में रहते थे।

2. …………….. समाज में आधुनिक सामाजिक जीवन की सभी सुविधाएं मौजूद होती हैं।

3. नगरीय समाजों में गतिशीलता ……………. होती है।

4. नगरीय समाजों में ……………… का महत्त्व होता है।

5. नगरों में सामाजिक नियन्त्रण के ……………… साधन मिलते हैं।

6. नगरों में ……………. परिवार मिलते हैं।

उत्तर-

- 37.7 करोड़

- नगरीय

- अधिक

- व्यक्तिवादिता

- औपचारिक

- केंद्रीय।

C. सही/ग़लत पर निशान लगाएं

1. नगरों की 30% जनसंख्या गैर-कृषि कार्यों में लगी होती है।

2. नगरों में विशेषीकरण व श्रम विभाजन की कमी होती है।

3. नगरीय समाजों की जनसंख्या में विविधता पाई जाती है।

4. नगरीय समाज आकार में बड़े होते हैं।

5. नगरों में केंद्रीय परिवारों के स्थान पर संयुक्त परिवार सामने आ रहे हैं।

6. नगरों की प्रमुख समस्याएं झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों का होना है।

उत्तर-

- ग़लत

- ग़लत

- सही

- सही

- ग़लत

- सही।

II. एक शब्द/एक पक्ति वाले प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. नगरीकरण का क्या अर्थ है ?

उत्तर-जब गांव के लोग नगरों में रहने के लिए चले जाएं तथा वहां के आदर्श, मूल्य, आदतें इत्यादि अपना लें तो इसे नगरीकरण कहते हैं।

प्रश्न 2. नगरवाद क्या है ?

उत्तर-नगरवाद नगरों में जीवन जीने का तरीका है जिसमें बाहर से आने वाले लोग उसे अपना लेते हैं।

प्रश्न 3. नगर क्या है ?

उत्तर-वह भौगोलिक क्षेत्र जहां 75% से अधिक जनसंख्या गैर-कृषि में लगी हो, उसे नगर कहते हैं।

प्रश्न 4. नगर की एक विशेषता बताएं।

उत्तर-नगरों में श्रम विभाजन व विशेषीकरण पाया जाता है।

प्रश्न 5. कस्बा क्या होता है ?

उत्तर-जो क्षेत्र गाँव से बड़ा हो परन्तु नगर से छोटा हो उसे कस्बा कहते हैं।

प्रश्न 6. देश की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है ?

उत्तर-देश की लगभग 32% जनसंख्या या 37.7 करोड़ जनता नगरों में रहती है।

प्रश्न 7. नगर की जनसंख्या कम-से-कम कितनी होनी चाहिए?

उत्तर-नगर की जनसंख्या कम-से-कम 5000 होनी चाहिए।

प्रश्न 8. नगरों का जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए ?

उत्तर-नगरों का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए।

प्रश्न 9. नगरीय समाजशास्त्र का पिता किसे माना जाता है ?

उत्तर-जार्ज सिम्मेल को नगरीय समाजशास्त्र का पिता माना जाता है।

प्रश्न 10. नगरीय समाज आकार में कैसे होते हैं ?

उत्तर-नगरीय समाज आकार में बड़े होते हैं क्योंकि वहां की जनसंख्या अधिक होती है।

प्रश्न 11. नगरों में सामाजिक नियन्त्रण के कौन-से साधन होते हैं ?

उत्तर-नगरों में सामाजिक नियन्त्रण के औपचारिक साधन होते हैं जैसे कि पुलिस, कानून, न्यायालय इत्यादि।

प्रश्न 12. नगरों में किस प्रकार के परिवार मिलते हैं ?

उत्तर-नगरों में केंद्रीय परिवार मिलते हैं जो आकार में छोटे होते हैं।

प्रश्न 13. नगरीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है ?

उत्तर-नगरीय अर्थव्यवस्था गैर-कृषि पेशों पर आधारित होती है।

प्रश्न 14. नगरीय समाज में कौन-से मुख्य मुद्दे हैं ?

उत्तर-नगरीय समाज के दो मुख्य मुद्दे हैं-घरों की समस्या व झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां।

प्रश्न 15. आवास की समस्या का एक कारण लिखो।

उत्तर-काफ़ी अधिक जनसंख्या आवास की समस्या का प्रमुख कारण है।

प्रश्न 16. स्लमज के अलग-अलग नाम बताएं।

उत्तर-झुग्गी-झोंपड़ी, चाल, अहाता, झोपड़पट्टी इत्यादि।

प्रश्न 17. झुग्गी-झोंपड़ी की एक प्रमुख विशेषता बताएं।

उत्तर-काफी अधिक निर्धनता तथा बेरोज़गारी झुग्गी-झोंपड़ी की प्रमुख विशेषताएं हैं।

प्रश्न 18. 2011 की जनगणना के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र क्या है?

उत्तर- सारे स्थान जैसे नगरपालिका, नगर निगम, सैनिक छावनी बोर्ड, कस्बा जिनमें कई विशेषताएं होती हैं, अधिसूचित क्षेत्र की परिधि में आते हैं।

प्रश्न 19. लूइसवर्थ ने नगरवाद की कौन-सी चार विशेषताओं का उल्लेख किया है?

उत्तर-लूइसवर्थ के अनुसार अस्थायीपन, प्रदर्शन, गुमनामी व वैयक्तिकता नगरवाद की चार विशेषताएं हैं।

प्रश्न 20. नगरीय समाज की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है?

उत्तर-नगरीय समाज की अर्थव्यवस्था मुख्यत: गैर कृषि व्यवसायों पर आधारित होती है।

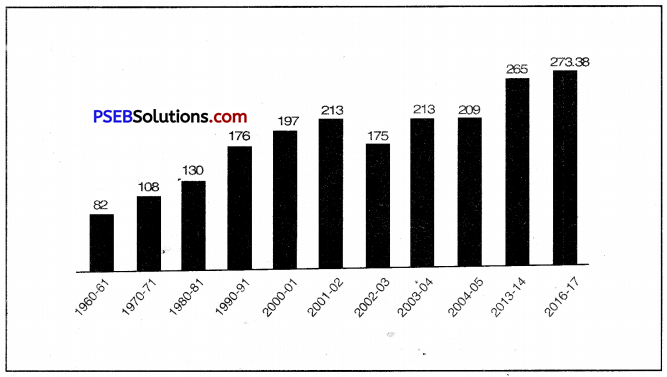

प्रश्न 21. 1991 में भारत के कितने लोग झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में रहते थे?

उत्तर-1991 में भारत के 46.78 मिलियन लोग झुग्गी-झोंपडी बस्तियों में रहते थे।

III. अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

किस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र माना जाता है ?

उत्तर-

वह क्षेत्र जहां पर

- कम-से-कम जनसंख्या 5000 हो।

- 75% से अधिक जनसंख्या गैर-कृषि कार्यों में लगी हो।

- जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

प्रश्न 2.

किसे नगरीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है तथा क्यों ?

उत्तर-

जार्ज सिम्मेल को नगरीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। ऐसा इस कारण है कि उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में काफी अधिक योगदान दिया विशेषतया उनकी 1903 में छपी पुस्तक ‘The Metropolis and Mental Life’ के कारण।

प्रश्न 3.

नगरीकरण का क्या अर्थ है ?

उत्तर-

जब गांवों की जनसंख्या नगरों की तरफ जाना शुरू कर दे तो इसे नगरीकरण कहते हैं। यह द्वि-पक्षीय प्रक्रिया है। इसमें न केवल लोग गांवों से नगरों की तरफ प्रवास करते हैं बल्कि इससे उनके पेशे, आदतों, व्यवहार, मूल्यों इत्यादि में भी परिवर्तन आ जाता है।

प्रश्न 4.

नगरवाद का क्या अर्थ है ?

उत्तर-

नगरवाद नगरीय समाज का एक महत्त्वपूर्ण तत्व है जो यहां के लोगों की पहचान तथा व्यक्तित्व को ग्रामीण व जनजातीय समाज से अलग करता है। यह जीवन जीने के ढंगों को दर्शाता है। यह नगरीय संस्कृति के प्रसार तथा नगरीय समाज के उद्विकास के बारे में बताता है।

प्रश्न 5.

नगरीय समाज की सामाजिक विविधता।

उत्तर-

नगरीय समाज में अलग-अलग धर्मों, जातियों, संस्कृतियों के लोग एक-दूसरे के साथ मिल कर रहते हैं। इनके बीच अन्तक्रियाओं के कारण नई संस्कृति का विकास होता है। यह लोग अलग-अलग स्थानों से आकर नगरों में रहते हैं तथा अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। इसे ही सामाजिक विविधता कहते हैं।

प्रश्न 6.

श्रम विभाजन।

उत्तर-

नगरीय समाज में काफ़ी अधिक श्रम विभाजन देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता जिस कारण कार्य को विभाजित कर दिया जाता है। व्यक्ति जिस कार्य को सबसे बढ़िया ढंग से करता है उसे ही वह कार्य दिया जाता है। इसे ही श्रम विभाजन कहा जाता है।

प्रश्न 7.

नगरीय परिवार।

उत्तर-

नगरीय परिवार संयुक्त नहीं बल्कि केंद्रीय परिवार होते हैं जिसमें माता-पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। इनमें कम सहयोग होता है तथा नियन्त्रण भी कम होता है। इन परिवारों में माता-पिता के पास अपने बच्चों के साथ व्यतीत करने के लिए काफी कम समय होता है।

प्रश्न 8.

झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां।

उत्तर-

झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां वह कालोनी होती है जिसे प्रवासी मज़दूरों ने बसाया होता है जो इतने निर्धन होते हैं कि वह अपना कार्य भी नहीं कर सकते। इन बस्तियों में रहने वाले लोग गंदे हालातों में रहते हैं क्योंकि उनके पास साधनों की कमी होती है। झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां नगरीय जीवन का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं।

IV. लघु उत्तरात्मक प्रश्न ।

प्रश्न 1.

शहर का शाब्दिक अर्थ।

उत्तर-

साधारण शब्दों में, शहर एक ऐसा रस्मी तथा फैला हुआ समुदाय है जिसका निर्धारण एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर तथा शहरी विशेषताओं के आधार पर होता है। शहर शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द CITY का हिन्दी रूपान्तर है। CITY शब्द लातीनी भाषा के शब्द CIVITAS से बना है जिसका अर्थ है नागरिकता। इस प्रकार शब्द URBAN भी लातीनी भाषा के शब्द URBANUS से निकला है जिसका अर्थ भी शहर ही है।

प्रश्न 2.

शहर की दो परिभाषाएं।

उत्तर-

- विलकाक्स (Willcox) के अनुसार, “शहर का अर्थ उन सभी क्षेत्रों से है जहां प्रति वर्ग मील में

- आनन्द कुमार (Anand Kumar) के अनुसार, “शहरी समुदाय वह जटिल समुदाय है जहां अधिक जनसंख्या होती है, द्वितीय सम्बन्ध होते हैं जोकि साधारणतया पेशागत वातावरणिक अन्तरों पर आधारित होते हैं।”

प्रश्न 3.

नगरीकरण।।

उत्तर-

नगरीकरण की प्रक्रिया से शहरों की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी होती है। शहर अचानक विकसित नहीं होते हैं, बल्कि ग्रामीण समुदाय धीरे-धीरे शहरों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार जब ग्रामीण समुदायों में धीरे-धीरे परिवर्तनों के कारण जब शहरों की विशेषताओं का विकास हो जाता है तो इन परिवर्तनों को नगरीकरण कहते हैं।

प्रश्न 4.

शहरी समाज-अधिक जनसंख्या।

उत्तर-

शहरी समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषता वहां जनसंख्या का अधिक होना है। जनसंख्या के घनत्व का अर्थ है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। दिल्ली की जनसंख्या का घनत्व 9200 के करीब है। कम या अधिक जनसंख्या के आधार पर ही शहरों को अलग-अलग वर्गों जैसे कि छोटे शहर, मध्यम शहर अथवा महानगर में बांटा जा सकता है। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता इत्यादि महानगरों की जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है जबकि भारत में 13 राज्यों की जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है। शहरों में उद्योगों, शैक्षिक संस्थाओं, व्यापारिक केन्द्रों तथा वाणिज्य केन्द्रों की भरमार होती है जिस कारण शहरों में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक होता है।

प्रश्न 5.

शहरी समाज-द्वितीय तथा औपचारिक सम्बन्ध।

उत्तर-

शहरी समाजों में जनसंख्या काफ़ी अधिक होती है। जनसंख्या के अधिक होने के कारण सभी लोगों के आपसी सम्बन्ध प्राथमिक अथवा आमने-सामने में नहीं होते। शहरों में लोगों में अधिकतर औपचारिक सम्बन्ध विकसित होते हैं। यह सम्बन्ध अस्थायी होते हैं। व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर और व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित कर लेता है तथा आवश्यकता पूर्ण हो जाने के बाद इन सम्बन्धों को ख़त्म कर लेता है। इस प्रकार द्वितीय तथा औपचारिक सम्बन्ध शहरी समाज का आधार होते हैं।

प्रश्न 6.

शहरी समाज-पेशों की भरमार।

उत्तर-

शहर अलग-अलग पेशों के आधार पर ही विकसित हुए हैं। शहरों में बहुत-से उद्योग-धन्धे तथा संस्थाएं पाई जाती हैं जिनमें बहुत-से व्यक्ति अलग-अलग प्रकार के कार्य करते हैं। डॉक्टर, मैनेजर, इन्जीनियर, विशेषज्ञ मज़दूर, परिश्रम करने वाले मज़दूर, टीचर, प्रोफेसर, चपड़ासी व्यापारी इत्यादि जैसे अनगिनत कार्य अथवा पेशे शहरी समाजों में मौजूद होते हैं। इन अलग-अलग पेशों की पूर्ति के लिए अधिक जनसंख्या का होना भी बहुत ज़रूरी है।

प्रश्न 7.

शहरी समाज-वर्गों में विभाजन।

उत्तर-

शहरी समुदाय में व्यक्ति की जाति, धर्म अथवा पेशे को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता परन्तु जनसंख्या को आर्थिक आधारों पर कई आर्थिक वर्गों में बांटा जाता है। शहर में जनसंख्या को केवल पूंजीपति तथा मज़दूर दो वर्गों में ही नहीं बांटा जाता बल्कि बहुत-से छोटे-छोटे वर्ग तथा उपवर्ग भी आर्थिक स्थिति के अनुसार पाए जाते हैं। वर्गीय आधार पर उच्च तथा निम्न का अन्तर भी शहरों में पाया जाता है।

प्रश्न 8.

शहरी समाज-अधिक सामाजिक गतिशीलता।

उत्तर-

लाभ प्राप्त करने के लिए अथवा अच्छी नौकरी के लिए एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोगों में स्थानीय गतिशीलता के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता देखने को मिल जाती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसके जीवन में कई बार समाज में उसकी स्थिति उच्च अथवा निम्न होती रहती है।

प्रश्न 9.

ग्रामीण तथा शहरी समाज में अन्तर।

उत्तर-

- ग्रामीण समाजों में संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिल कर रहते हैं तथा शहरी समाज में केन्द्रीय परिवार पाए जाते हैं जिनमें पति-पत्नी तथा उनके बिन ब्याहे बच्चे रहते हैं।

- शहरी समाजों में पड़ोस का काफ़ी कम महत्त्व होता है तथा लोग अपने पड़ोसियों को जानते तक नहीं होते हैं। परन्तु ग्रामीण समाजों में पड़ोस का बहुत महत्त्व होता है तथा बच्चे तो पलते भी वहीं हैं।

- शहरी समाजों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार न मानकर एक समझौता समझा जाता है जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है परन्तु ग्रामीण समाजों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार समझा जाता है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता है।

- शहरों में अधिक पेशे पाए जाते हैं परन्तु शहरों में कम पेशे पाए जाते हैं। (v) शहरों की जनसंख्या अधिक होती है परन्तु गांवों की जनसंख्या कम होती है।

प्रश्न 10.

नगरवाद।

उत्तर-

नगरवाद नगरीकरण का ही एक रूप है। नगरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से शहरी अर्थ-व्यवस्था की तरफ परिवर्तन दिखाती है परन्तु नगरवाद की प्रक्रिया में लोगों की प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ से हटकर नगरों की तरफ बढ़ जाती है। वह गांवों को छोड़ कर शहरों की तरफ जाना चाहते हैं तथा यह चाहत ही नगरवाद की प्रक्रिया को उत्साहित करती है।

प्रश्न 11.

शहरी परिवार।

उत्तर-

शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों के विपरीत होते हैं। शहरी परिवार संयुक्त नहीं, बल्कि केन्द्रीय परिवार होते हैं जिसमें पति-पत्नी तथा उनके बिन ब्याहे बच्चे रहते हैं। शहरी परिवारों के सदस्यों के बीच के सम्बन्ध ग्रामीण परिवारों की तरह गर्मजोशी से भरपूर नहीं होते। शहरी परिवारों के बहुत-से कार्य और संस्थाओं के पास चले गए हैं। शहरी परिवार व्यक्ति की सभी ज़रूरतें पूर्ण नहीं करता है। शहरी परिवार को तलाक अथवा दूर जाने से किसी भी समय तोड़ा जा सकता है।

प्रश्न 12.

शहरी परिवार-सीमित आकार।

उत्तर-

शहरी परिवार आकार में सीमित होते हैं क्योंकि यह केन्द्रीय परिवार होते हैं। केन्द्रीय परिवार में पति-पत्नी तथा उनके बिन ब्याहे बच्चे रहते हैं। बच्चे विवाह के बाद अपना अलग ही केन्द्रीय परिवार बसा लेते हैं। शहरों में हमें बड़े परिवार देखने को नहीं मिलते हैं। कोई विशेष परिवार ही संयुक्त परिवार होता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार न होने के कारण तथा केन्द्रीय परिवार होने के कारण इनका आकार सीमित होता है।

प्रश्न 13.

शहरी परिवारों में आ रहे परिवर्तन।

उत्तर-

- शहरी परिवार संयुक्त परिवारों की जगह केन्द्रीय परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं।

- परिवार के शैक्षिक कार्य खत्म हो गए हैं तथा यह कार्य स्कूलों, कॉलेजों इत्यादि ने ले लिए हैं।

- परिवार के धार्मिक कार्यों का महत्त्व कम हो गया है तथा लोगों के पास धार्मिक कार्य करने के लिए समय नहीं है।

- शहरी परिवार के सदस्यों पर व्यक्तिवादिता हावी हो गई है। व्यक्ति परिवार के स्थान पर केवल अपने बारे ही सोचता है।

- शहरी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति भी बदल गई है। पढ़ने-लिखने तथा नौकरी करने के कारण उसकी स्थिति ऊंची हो गई है।

प्रश्न 14.

शहरी परिवारों के टूटने के कारण।

उत्तर-

- पैसे का महत्त्व बढ़ जाने से परिवार बिखरने शुरू हो गए हैं।

- लोगों में पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से उनकी मानसिकता बदल रही है जिस कारण परिवार टूट रहे हैं।

- स्वतन्त्रता तथा समानता के आदर्श आगे आ रहे हैं जिस कारण घरों में टकराव बढ़ रहे हैं तथा परिवार टूट रहे हैं।

- शहरों में सामाजिक गतिशीलता बढ़ गई है। लोग कामकाज करने के लिए घरों को भी छोड़ देते हैं जिस कारण परिवार टूट जाते हैं।

प्रश्न 15.

विवाह अब धार्मिक संस्कार नहीं है। कैसे ?

उत्तर-

प्राचीन समय में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता था क्योंकि यह माना जाता था कि व्यक्ति धर्म की पूर्ति के लिए विवाह करवा रहा है। धर्म के अनुसार पुत्र-प्राप्ति, यज्ञ पूर्ण करने तथा ऋण उतारने व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। इसलिए व्यक्ति इन सभी कार्यों के लिए विवाह करवाता था। जिस स्त्री के साथ वह धार्मिक रीतियों के अनुसार विवाह करवाता था उसको वह तमाम उम्र छोड़ नहीं सकता था। परन्तु आजकल के समय में प्रेम विवाह हो रहे हैं, कचहरी में विवाह हो रहे हैं। अब विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं समझा जाता बल्कि समझौता समझा जाता है जिसे किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। अब विवाह में धर्म तथा धार्मिक संस्कार वाला महत्त्व खत्म हो गया है। विवाह को अब अच्छा जीवन जीने का साधन समझा जाता है।

प्रश्न 16.

शहरी अर्थव्यवस्था।

अथवा

नगरीय समाज की आर्थिक व्यवस्था पर संक्षिप्त नोट लिखो।

उत्तर-

औद्योगिक क्रान्ति ने सबसे पहले यूरोप पर प्रभाव डाला तथा फिर एशिया के देशों पर अपना प्रभाव डाला। इससे लोगों ने गांव छोड़कर शहरों में जाना शुरू कर दिया तथा लोगों के आपसी सम्बन्ध बिल्कुल ही बदल गए। समाज ने तेजी से विकास करना शुरू कर दिया। उद्योग तेज़ी से लगने लग गए। मण्डियों का तेजी से विकास शुरू हुआ। इस कारण ही शहरी अर्थव्यवस्था भी विकसित हुई। इस प्रकार शहरी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, बड़े-बड़े उद्योग होते हैं, पैसे का बहुत अधिक महत्त्व होता है, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण होता है, लोगों का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी होता है तथा पेशों की विभिन्नता होती है।

प्रश्न 17.

औद्योगिक अर्थव्यवस्था।

उत्तर-

शहरी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था का नाम भी दिया जा सकता है क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था उद्योगों पर ही आधारित होती है। शहरों में बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए होते हैं जिनमें हजारों लोग कार्य करते हैं। बड़े उद्योग होने के कारण उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। इन बड़े उद्योगों के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। उत्पादन मण्डियों के लिए होता है। यह मण्डियां न केवल देसी बल्कि विदेशी भी होती हैं। कई बार तो उत्पादन केवल विदेशी मण्डियों को ही ध्यान में रखकर किया जाता है। बड़े-बड़े उद्योगों के मालिक अपने लाभ के लिए ही उत्पादन करते हैं तथा मजदूरों का शोषण भी करते हैं।

प्रश्न 18.

श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण।

उत्तर-

शहरी समाजों में पेशों की भरमार तथा विभिन्नता पाई जाती है। प्राचीन समय में परिवार ही उत्पादन की इकाई होता था। सभी कार्य परिवार में ही हो जाया करते थे। परन्तु शहरों के बढ़ने से हज़ारों प्रकार के उद्योग विकसित हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर एक बड़ी फैक्टरी में हज़ारों प्रकार के कार्य होते हैं तथा प्रत्येक प्रकार का कार्य करने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। उस कार्य को केवल वह व्यक्ति ही कर सकता है जिसे उस कार्य में महारत हासिल है। इस प्रकार शहरों में कार्य अलग-अलग लोगों के पास बंटे हुए होते हैं जिस कारण श्रम विभाजन बहुत अधिक प्रचलित है। लोग अपने-अपने कार्य में माहिर होते हैं तथा इस कारण ही विशेषीकरण का भी बहुत महत्त्व है। इस प्रकार शहरी अर्थव्यवस्था के दो महत्त्वपूर्ण अंग श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण हैं।

प्रश्न 19.

व्यावसायिक भिन्नता।

उत्तर-

प्राचीन समय में परिवार ही उत्पादन की इकाई होता था। उदाहरण के तौर पर गांव में परिवार ही कपास का उत्पादन करता था, कपास से धागा बनाता था तथा धागे को खड्डी पर चढ़ा कर कपड़ा बुनता था। इस ढंग से परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने कार्य में माहिर होता था। उनको कोई भी कार्य करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। परन्तु आजकल के समय में, चाहे गांव हो या शहर, प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग ही कार्य करता है तथा वह उस कार्य का माहिर होता है। इस प्रकार समाज में मिलने वाले अलग-अलग देशों को व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाने को व्यावसायिक भिन्नता का नाम दिया जाता है।

प्रश्न 20.

शहरी समाज में व्यावसायिक भिन्नता के आधार पर मिलने वाली श्रेणियां।

उत्तर-

व्यावसायिक भिन्नता के आधार पर शहरी समाज में तीन प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं तथा वे हैं-

- निम्न श्रेणी (Lower Class)

- EZT Suit (Middle Class)

- उच्च श्रेणी (Higher Class)।

प्रश्न 21.

निम्न श्रेणी।

उत्तर-

औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति, मजदूर, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले मज़दूर, शहरों में रेहड़ी रिक्शा खींचने वाले लोग इत्यादि इस श्रेणी का हिस्सा होते हैं। उनका जीवन स्तर निम्न होता है क्योंकि वह अपने हाथों से कार्य करते हैं तथा उनके पास अपना परिश्रम बेचने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। उनकी आय भी निम्न होती है जिस कारण यह लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते तथा इनके बच्चे भी निर्धन ही रह जाते हैं। यह लोग अनपढ़ होते हैं तथा उनको कानूनी सुरक्षा का पता नहीं होता है। वह अलग-अलग जातियों, धर्मों, इत्यादि से सम्बन्ध रखते हैं तथा वह कार्य भी अलग-अलग ही करते हैं। यह लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। इस वर्ग को असंगठित वर्ग भी कहते हैं।

प्रश्न 22.

मध्य वर्ग।

उत्तर-

अमीर व्यक्तियों तथा निर्धन व्यक्तियों के बीच एक और श्रेणी आती है जिसको मध्य श्रेणी का नाम दिया जाता है। इस श्रेणी में साधारणतया नौकरी पेशा श्रेणी अथवा छोटे दुकानदार तथा व्यापारी होते हैं। यह श्रेणी उच्च श्रेणीके लोगों के पास नौकरी करती है अथवा सरकारी नौकरी करती है। छोटे-बड़े व्यापारी, छोटे-बड़े दुकानदार, क्लर्क, चपड़ासी, छोटे बड़े अफ़सर, छोटे-बड़े किसान, ठेकेदार, ज़मीन-जायदाद का कार्य करने वाले लोग, कलाकार इत्यादि सभी इस श्रेणी में आते हैं। उच्च श्रेणी इस श्रेणी की सहायता से ही निम्न श्रेणी पर अपना प्रभुत्त्व कायम रखती है।

प्रश्न 23.

उच्च श्रेणी।

उत्तर-

उच्च श्रेणी में बहुत अमीर व्यक्ति आ जाते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति, बडे-बडे नेता इस श्रेणी में आ जाते हैं। उद्योगपतियों के पास पैसा होता है। वह अपने पैसे को निवेश करके बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करते हैं, मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों को वहां पर नौकरी देते हैं। उद्योगपति का पैसे निवेश करने का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। बड़े-बड़े नेताओं के हाथ में देश की सत्ता होती है जिस कारण यह उच्च श्रेणी में होते हैं। इन सभी का जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा रहने-सहने का स्तर भी काफ़ी ऊंचा होता है। अधिक पैसा तथा सत्ता हाथ में होने के कारण यह उच्च श्रेणी का हिस्सा होते हैं।

प्रश्न 24.

गन्दी बस्तियां।

उत्तर-

गन्दी बस्तियों को हम ढंग से परिभाषित कर सकते हैं कि गन्दी बस्तियां गन्दे घरों अथवा इमारतों का वह समूह होता है जहां आवश्यकता से अधिक लोग जीवन न जीने के हालातों में रहते हैं, जहां गन्दे पानी की निकासी का ठीक प्रबन्ध न होने के कारण अथवा सुविधाओं के न होने के कारण लोगों को गन्दे वातावरण में रहना पड़ता है तथा जिससे उनके स्वास्थ्य और समूह में रहने वाले लोगों की नैतिकता पर बुरा असर पड़ता है।

प्रश्न 25.

गन्दी बस्तियों की विशेषताएं।

उत्तर-

- गन्दी बस्तियों में रहने के स्थान की समस्या होती है क्योंकि यहां पर काफ़ी अधिक जनसंख्या में लोग रहते हैं।

- गन्दी बस्तियां अपराधों से भरपूर होती हैं क्योंकि यहां पर रहने वाले लोगों के व्यवहार बहुत विघटित होते हैं।

- यहां पर रहने वाले लोगों के पास सुविधाओं की काफ़ी कमी होती है क्योंकि ये बस्तियां गैर-कानूनी ढंग से बनी होती हैं।

- यहां की जनसंख्या काफी अधिक होती है क्योंकि निम्न श्रेणी के लोग शहर में कार्य करने आते हैं तथा पैसे न होने के कारण उन्हें यहीं पर रहना पड़ता है।

V. बड़े उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

नगरीकरण का क्या अर्थ है ? इसमें निर्धारित तत्त्वों का वर्णन करें।

उत्तर-

नगरीकरण (Urbanization)-नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं। इस नगरीकरण की प्रक्रिया से शहरों की जनसंख्या बढ़ती है। शहर एक दम तथा एक तरफा ही विकसित नहीं होते हैं। बल्कि ग्रामीण समुदाय धीरे-धीरे शहरों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसलिए शहर की पहली अवस्था गांव ही है। इस प्रकार जब ग्रामीण समुदायों में धीरे-धीरे परिवर्तनों के कारण शहरों की विशेषताओं का विकास हो जाता है तो इन परिवर्तनों को ही नगरीकरण कहते हैं।

बर्गल (Bergal) के अनुसार, “हम ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं।”

एंडरसन (Anderson) के अनुसार, “नगरीकरण एक तरफा प्रक्रिया नहीं बल्कि दो तरफा प्रक्रिया है। इसमें न केवल गांवों से शहरों की तरफ जाना तथा कृषि पेशों से कारोबार, व्यापार, सेवाओं तथा और पेशों की तरफ परिवर्तन ही शामिल हैं, बल्कि प्रवासियों की मनोवृत्तियां, विश्वासों, मूल्यों तथा व्यावहारिक प्रतिमानों में भी परिवर्तन शामिल होता है।”

साधारणतया नगरीकरण या शहरीकरण एक प्रक्रिया है जो असल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से शहरी अर्थव्यवस्था की तरफ परिवर्तन दिखाती है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे-धीरे उद्योग, शैक्षिक संस्थाओं तथा व्यापारिक केन्द्रों इत्यादि का विकास हो जाता है तो अलग-अलग जातियों, वर्गों, धर्मों तथा सम्प्रदायों के लोग आकर बस जाते हैं जनसंख्या बढ़ जाती है तथा अलग-अलग रोज़गार के साधन विकसित हो जाते हैं। बड़े स्तर पर उत्पादन, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास हो जाता है। इसके साथ ही संबंधों की संरचना भी बदल जाती है। द्वितीय संबंध विकसित हो जाते हैं। उस समय यह नगरीकरण की प्रक्रिया कहलानी शुरू हो जाती है। संसार के और देशों की तुलना में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया अधिक विकसित नहीं हो सकी है क्योंकि यहां ग्रामीण समुदाय बहुत अधिक हैं तथा उनका मुख्य पेशा कृषि है।

नगरीकरण में निर्धारक तत्त्व (Determinants of Urbanization)-नगरीकरण को निर्धारित करने वाले तत्त्व अलग-अलग होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है-

1. अनुकूल भौगोलिक वातावरण (Favourable Geographical Environment) किसी भी शहर का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां का भौगोलिक वातावरण सही हो। जहां कहीं भी भौगोलिक वातावरण अच्छा होता है वहां शहर विकसित हो जाते हैं। अच्छा भौगोलिक वातावरण होने से व्यक्ति अपनी रोज़ाना की आवश्यकताओं को आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। हमारे अपने देश भारत में बहुत-से प्राचीन शहर गंगा, यमुना, सिंध इत्यादि नदियों के किनारे विकसित हुए थे। गंगा नदी के किनारों पर तो 100 से अधिक शहरों तथा कस्बों का विकास हुआ है।।

2. यातायात के साधनों की खोज (Invention of the means of Transport) प्राचीन समय में गांवों से अतिरिक्त भोजन को शहरों तक पहुँचाने के लिए पहिए, नावों, पशुओं इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। धीरे-धीरे समय के साथ-साथ यातायात के और साधन विकसित हो गए जिस कारण शहर विकसित होने शुरू हो गए। इस प्रकार यातायात के साधनों ने भी शहरों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. अधिक खाद्य सामग्री (Surplus Food Products)-गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है। जब गांवों में लोग अपनी आवश्यकताओं से अधिक है। जब गांवों में लोग अपनी आवश्यकताओं से अधिक खाद्य सामग्री पैदा करने लग गए तो वहां अधिक लोगों ने रहना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे इन जगहों पर जनसंख्या के बढ़ने के साथ नए उद्योगों तथा मण्डियों का विकास होना शुरू हो गया। इस कारण गांव शहरों में बदलने लग गए।

4. शहरों का आकर्षण (Attraction of the Cities) अपने जीवन को अधिक-से-अधिक सुखी तथा खुशहाल बनाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने लिए तथा रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग दूर-दूर के क्षेत्रों से शहरों की तरफ खिंचे चले आते हैं। इस कारण ही शहरों का अधिक विकास हुआ। भारत में पाटलीपुत्र शहर के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के कारण विकसित हुआ।

5. धार्मिक महत्त्व (Religious Importance)-भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो धार्मिक दृष्टि से पवित्र माने जाते हैं। इन स्थानों की धार्मिक उपयोगिता के कारण ही कई शहर विकसित हो गए। हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग, आनंदपुर साहिब इत्यादि ऐसे शहर हैं जो धार्मिक उपयोगिता के कारण भी विकसित हुए।

6. सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्त्व (Cultural and Economic Importance) किसी भी शहर के विकास में उस क्षेत्र की सांस्कृतिक तथा आर्थिक सुविधाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे देश में भी कई शहर इस सांस्कृतियों तथा आर्थिक महत्त्व के कारण ही विकसित हुए; जैसे पाटलिपुत्र या आजकल के पटना का विकास नालंदा विश्वविद्यालय के कारण हुआ तथा ढाका व्यापारिक कारणों के कारण विकसित हुआ। इस प्रकार मुरादाबाद, बरेली इत्यादि शहर भी इन कारणों के कारण ही विकसित हुए। प्राचीन भारत में कई शहर इस कारण ही प्रचलित हुए क्योंकि वहां विशेष प्रकार के औद्योगिक पेशे अथवा दस्तकारी के कार्य प्रचलित थे।

7. सैनिक छावनियों की स्थापना (Establishment of Army Camps)-प्राचीन समय में साधारणतया जीतने वाला राजा हारे हुए राजा पर नियंत्रण रखने के लिए गांवों के इर्द-गिर्द सैनिक छावनियां स्थापित कर लेते थे। धीरे-धीरे इन गांवों के इर्द-गिर्द सैनिक छावनियों ने शहरों का रूप धारण कर लिया। दिल्ली, कलकत्ता, आगरा इत्यादि जैसे शहर इस कारण ही विकसित हुए।

इस प्रकार इन तत्त्वों को देखकर हम कह सकते हैं कि यह तत्त्व शहरों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रश्न 2.

नगरीय परिवार की विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर-

1. केन्द्रीय परिवार (Nuclear Family) ग्रामीण समाजों में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं जिसमें दादादादी, माता-पिता, विवाहित तथा बिन ब्याहे बच्चे, चाचा-चाची, ताया-तायी, उनके बच्चे रहते हैं। इस प्रकार के परिवार को विस्तृत परिवार भी कहा जा सकता है। परन्तु शहरी परिवार इतने बड़े नहीं होते। वह बहुत ही छोटे तथा केन्द्रीय परिवार होते हैं जिसमें पति-पत्नी तथा उनके बिन ब्याहे बच्चे रहते हैं। बच्चे विवाह के बाद अपना ही अलग घर बसा लेते हैं। इस तरह यह परिवार केन्द्रीय ही रहता है। बड़े-बड़े शहरों में इस प्रकार के परिवार साधारणतया ही देखने को मिल जाते हैं।

2. कम बच्चे (Less number of Children) शहरी परिवारों में बच्चों की संख्या कम होती है। शहरी मातापिता पढ़े-लिखे होते हैं तथा उनको अपनी जिम्मेदारियां, कर्तव्यों इत्यादि के बारे में पता होता है। शहरी परिवार अपने कार्यों के प्रति चेतन होते हैं। इसके साथ ही शहरों में खर्चे भी बहुत होते हैं तथा माता-पिता को पता होता है कि वह अधिक बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते। इसलिए वह कम बच्चे (एक या दो) ही रखते हैं ताकि उनको अच्छी परवरिश देकर अच्छा भविष्य दिया जा सके तथा देश का अच्छा नागरिक बनाया जा सके।

3. सीमित आकार (Limited Size)-शहरी परिवार आकार में सीमित होते हैं क्योंकि यह केन्द्रीय परिवार होते हैं। केन्द्रीय परिवार में पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। बच्चे विवाह के बाद अपना अलग ही केन्द्रीय परिवार बसा लेते हैं। शहरों में हमें बड़े परिवार देखने को नहीं मिलते हैं। कोई हज़ारों में एक परिवार ही संयुक्त परिवार होता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार के न होने तथा केन्द्रीय परिवार के होने के कारण इनका आकार सीमित होता है।

4. व्यक्तिवादिता (Individualism) शहरी परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी होता है। वह केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। प्राचीन समय में परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार के भले के बारे में ही सोचता था। परिवार की इच्छा के आगे व्यक्ति अपनी इच्छा को दबा लेता था। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिवादिता पर सामूहिकता भारी थी। परन्तु आजकल के शहरी परिवारों में परिवार की इच्छा के आगे व्यक्ति अपनी इच्छा को नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ण कर लेता है। आजकल सामूहिकता पर व्यक्तिवादिता हावी है। कई बार तो व्यक्ति की इच्छा के आगे परिवार को ही झुकना ही पड़ता है। आजकल के Practical समाज में व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है।

5. कम नियन्त्रण (Less Control)-शहरी परिवारों में परिवार का अपने सदस्यों पर कम नियन्त्रण होता है। ग्रामीण समाजों में तो व्यक्ति की इच्छा पर सामूहिकता हावी होती है। व्यक्ति पर परिवार का बहुत नियन्त्रण होता है तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को परिवार के मुखिया का कहना मानना पड़ता है। परन्तु शहरी परिवार इसके बिल्कुल विपरीत हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है। वह केवल परिवार के सदस्यों की सलाह लेता है परन्तु मर्जी वह अपनी ही चलाता है। कोई उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपता है। इस प्रकार शहरी परिवारों में परिवार का अपने सदस्यों पर काफ़ी कम नियन्त्रण होता है।

6. स्त्रियों की समान स्थिति (Equal status of Women) शहरी समाजों में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान होती है जबकि ग्रामीण परिवारों में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। शहरी स्त्री पढ़ी-लिखी होती है तथा उसको अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। इसके साथ ही अधिकतर शहरी स्त्रियां बाहर कार्य करती हैं। वह दफ्तरों, फैक्टरियों, स्कूलों, कॉलेजों इत्यादि में कार्य करती हैं तथा पुरुषों के समान पैसे कमाती है। कई स्थितियों में तो स्त्री की आय पुरुष से भी अधिक होती है। घर की अर्थिक तौर पर सहायता करने के कारण वह यह चाहती है कि उसको भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलें। यदि पुरुष ऐसा नहीं करते तो वह तलाक लेकर अलग भी हो सकती है। इस प्रकार शहरी स्त्री को उसकी पढ़ाई-लिखाई तथा आर्थिक स्थिति के कारण मर्दो के समान स्थिति प्राप्त होती है।

7. औपचारिक सम्बन्ध (Formal Relations)-शहरी परिवारों में सदस्यों के बीच सम्बन्ध औपचारिक तथा अव्यक्तिगत होते हैं। परिवार के सदस्यों का एक-दूसरे पर इस कारण नियन्त्रण कम होता है क्योंकि उनके आपसी सम्बन्धों में गर्मजोशी नहीं होती है। लोगों का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी होता है इसलिए वह एक-दूसरे से केवल काम की बात करते हैं। यहां तक कि एक-दूसरे के सुख-दुःख में कम ही साथ देते हैं। केवल पति-पत्नी ही एक-दूसरे का साथ देते हैं। उनके आपसी सम्बन्ध औपचारिक होते हैं तथा केवल स्वार्थ भरे सम्बन्ध होते हैं।

8. धर्म का कम होता प्रभाव (Decreasing influence of Religion)-शहरी परिवारों में धर्म का महत्त्व काफ़ी कम हो गया है। ग्रामीण परिवारों में धर्म का बहुत महत्त्व होता है तथा उनकी प्रत्येक गतिविधि में धर्म का प्रभाव देखने को मिल जाता है। जन्म, विवाह, मृत्यु के समय तो धार्मिक संस्कार अच्छी तरह पूर्ण किए जाते हैं परन्तु शहरी परिवारों पर धर्म का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है। शहरी लोग पढ़े-लिखे होते हैं तथा प्रत्येक कार्य को तर्क की कसौटी पर तोलते हैं। वह किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना चाहते हैं कि यह कार्य क्यों हो रहा है तथा धर्म इस बारे में सब कुछ नहीं बता सकता है। शहरों में धार्मिक गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु इत्यादि के समय बहुत ही कम धार्मिक संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। पण्डित एक-डेढ़ घण्टे में ही विवाह करवा देता है या मृत्यु की रस्में भी बहुत ही जल्दी पूर्ण करवा देता है।

प्रश्न 3.

शहरी परिवारों के टूटने के क्या कारण हैं ? वर्णन करो।

उत्तर-

शहरी परिवार टूट रहे हैं। ये टूटने का जो सिलसिला है, एक-दो वर्षों में नहीं हुआ, बल्कि यह बदलाव कई वर्षों के परिवर्तन का नतीजा है। यह सभी परिवर्तन कई भिन्न-भिन्न कारणों से आए, जिसके परिणामस्वरूप परिवारों की बनावट और उसके रूप में अद्भुत बदलाव देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनको हम विस्तारपूर्वक इस सन्दर्भ में देखेंगे

1. पैसों का महत्त्व (Importance of Money)-आधुनिक समाज में व्यक्ति ने पैसों को कमाकर अपनी जीवन शैली में कई तरह के परिवर्तन ला दिए हैं और इस शैली को कायम रखने के लिए उसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है और इस प्रक्रिया में वह अपनी योग्यता के अनुसार अपनी कमाई में बढ़ौतरी करने की कोशिश में लगा रहता है। उसके रहने-सहने का तरीका बदलता जा रहा है और ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं आज उसके जीवन के लिए सामान्य और आवश्यकता की वस्तुएं बनती जा रही हैं और इन सभी को पूरा करने के लिए पैसा अति आवश्यक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वह उन सीमित साधनों से ज्यादा सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इस कारण शहरी परिवारों का महत्त्व कम हो रहा है और आदमी अपने परिवारों से अलग रहना पसन्द करता है। यह उसकी ज़रूरत भी है और मज़बूरी भी। इस कारण वह अपने परिवारों से अलग रहने लग पड़ा है।

2. पश्चिमी प्रभाव (Impact of Westernization)-भारत में अंग्रेजों के शासनकाल और उसके बाद भारतीय समाज में कई तरह से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, जिससे कि हमारी संस्कृति और व्यवहार इत्यादि में कई तरह परिवर्तन आए, जिनके कारण व्यक्तिवाद का जन्म होने लगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने लोगों के जीवन को स्वतन्त्र तरीके से रहने के तरीके सिखाएं। इस तरह से भौतिकतावादी सोच के कारण, आधुनिकता की चकाचौंध से लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन शुरू हो गया और लोगों में संयुक्त परिवार से लगाव कम होना शुरू हो गया। इसका अंत में नतीजा यह निकला कि संयुक्त परिवार प्रणाली टूटने लगे और इकाई अथवा केन्द्रीय परिवार का उद्भव शुरू हो गया। लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली और स्त्रियों की स्वतन्त्रता के कारण, नौकरी करने वालों का शहरों में पलायन ने संयुक्त परिवारों का अस्तित्व समाप्त करना शुरू कर दिया और टूटना दिन-प्रतिदिन जारी हैं।

3. औद्योगिकीकरण (Industrialization)-आधुनिक समाज को आज औद्योगिक समाज की संज्ञा दी जाती है। जगह-जगह पर कारखानों और नए-नए तरीकों से समाज में परिवर्तन नज़र आते हैं। हर रोज़ नए-नए आविष्कारों के कारण समाज में कार्य करने के तरीकों एवं मशीनीकरण का चलन बढ़ता जा रहा है। घरों में कार्य करने वाले लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं। लोग अब अपने पैतृक कार्यों को छोड़कर उद्योगों में जा रहे हैं। लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि इस दौड़ में अगर रहना है तो मशीनों का सहारा लेना ही पड़ेगा और इस बदलाव के कारण, शहरीकरण और भौगोलिक दृष्टि से कारखानों का बढ़ना इत्यादि लोगों को पलायन करवाता है। इस कारण लोगों ने संयुक्त परिवारों को छोड़कर, जहां पर उन्हें रोटी-रोज़ी मिली, वे उधर चल पड़े और यह सभी कुछ हुआ, उद्योगों के लगने की वजह से। इस तरह औद्योगीकरण के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि इकाई परिवारों का चलन या अस्तित्व, उद्योगों की वजह से बढ़ रहा है। बच्चे नौकरियां करने के लिए शहर जाने लग गए तथा शहरी परिवार भी टूटने लग गए हैं।

4. सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility)-आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्थिति, उसकी योग्यता के आधार पर आंकी जाती है। इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा धन कमाना पड़ता है। हर व्यक्ति समाज में ऊपर उठना चाहता है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति की स्थिति उसकी योग्यता के आधार पर न होकर अपने परिवार की हैसियत के अनुसार आंकी जाती है। इस प्रकार वह परिश्रम ही नहीं करता। औद्योगीकरण और शिक्षा के प्रसार ने व्यक्ति को गतिशील कर दिया है। यातायात के साधनों और संचार के माध्यम से आदमी के लिए दूरियां कम हो गई हैं। उसका सोचने का तरीका बदलता जा रहा है। इस नए समाज में उसके ज़िन्दगी के मूल्य भी बदल गए और वह भौतिकवाद की ओर अग्रसर है और उसी प्रक्रिया में उसमें भी तेजी आनी स्वाभाविक है और इस कारण वह संयुक्त परिवार के बन्धनों से मुक्त होना चाहता है। इसी कारण से भी शहरी परिवारों का टूटना निरन्तर जारी है।

5. यातायात के साधनों का विकास (Development of means of Transport)—यही पर बस नहीं आधुनिक यातायात के साधनों में आया बदलाव भी अपने आप में इस सोच का कारण बना है। व्यक्ति को इन्हीं सुविधाओं के कारण ही नई राहों पर चलना आसान हो गया है। हर क्षेत्र में काम करने की संभावनाओं को इन्हीं साधनों ने बढ़ा दिया है, आज कोई भी व्यक्ति पचास-सौ किलोमीटर को कुछ भी नहीं समझता। प्राचीन काल में ये सुविधाएं नहीं थीं या बहुत ही कम थीं, इस कारण से लोग एक ही जगह पर रहना पसन्द करते थे। आज के युग में इन साधनों ने व्यक्ति की दूरियों को कम कर दिया है। इनकी वजह से भी आदमी बाहर अपने काम-धन्धों को आसानी से कर पाता है और संयुक्त परिवार का मोह छोड़कर केन्द्रीय परिवार की सभ्यता को अपना रहा है।

6. जनसंख्या में बढ़ौतरी (Increase in Population)-भारत में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इससे कुछ ही समय में ही प्रत्येक परिवार में ऐसी स्थिति आ जाती है कि परिवार की भूमि या जायदाद सारे सदस्यों के पालनपोषण के लिए काफ़ी नहीं होती और नौकरी या व्यवसाय की खोज में सदस्यों को परिवार छोड़ना पड़ता है। इसलिए भी शहरी परिवारों में विघटन हो रहा है।’

7. शहरीकरण और आवास की समस्या (Problem of Urbanization and Housing) संयुक्त परिवारों के टूटने का एक और महत्त्वपूर्ण कारण देश का तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण है, जिससे लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। जबकि शहरों में मकानों की भारी कमी है। शहरों में मकान कम ही नहीं छोटे भी होते हैं। इसलिए मकानों की समस्या के कारण ही शहरों में परिवारों में विघटन हो रहा है।

8. स्वतन्त्रता और समानता के आदर्श (Ideals of Independence & Equality)—संयुक्त परिवार एक तरह से तानाशाही राजतन्त्र है जिसमें परिवार के मुखिया का निर्देश शामिल होता है। इसका कहना सबको मानना पड़ता है व कोई उसके विरुद्ध बोल नहीं सकता। इसलिए यह आधुनिक विचारधारा के विरुद्ध है। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से नए नौजवान लड़के और लड़कियों में समानता और स्वतन्त्रता की भावना से शहरी परिवार टूट रहे हैं।

9. वैधानिक कारण (Legislative Reasons) ब्रिटिश शासन में अनेकों नए अधिनियमों से संयुक्त परिवारों में विघटन हुआ है। 1929 के हिन्दू उत्तराधिकार कानून (The Hindu Law of Inheritance Amendment Act 1929)

और 1937 के हिन्दू औरतों के सम्पत्ति पर अधिकार के कानून (Hindu Women’s Right of Property Act of 1937) से संयुक्त परिवार के विघटन को उत्साह मिला। चूंकि परिवार की सम्पत्ति का विभाजन होने लगा। कुछ कानूनों से परिवार के कार्यकर्ता को ज़मीन आदि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार शहरी परिवार की साझी सम्पत्ति बिखरने लगी और उसका विघटन होने लगा।

प्रश्न 4.

शहरी समाज की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करो।

उत्तर-

यदि हम ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था तथा शहरी समाज की अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि शहरी समाज की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से ही निकली है। शहर पहले गांव ही थे परन्तु समय के साथ-साथ गांवों की जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या के बढ़ने से उनका आकार बड़ा होता गया। आकार बड़ा होने के साथ-साथ वहां अलग-अलग नए प्रकार के देशों का जन्म हुआ। पहले छोटे उद्योग स्थापित हुए तथा धीरे-धीरे बड़े उद्योग भी स्थापित हो गए। उत्पादन छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर होने लग गया। गांवों ने कस्बों का रूप ले लिया तथा धीरे-धीरे कस्बे शहर बन गए। बहुत अधिक जनसंख्या के बढ़ने के कारण शहरों ने महानगरों का रूप ले लिया। पहले लोग केवल अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए ही चीज़ों का उत्पादन किया करते थे। परन्तु जनसंख्या के बढ़ने के कारण लोगों ने बाजार के लिए उत्पादन करना शुरू कर दिया। शहरों ने बहुत बड़ी मण्डी का रूप ले लिया। आजकल के शहर इस प्रकार के ही है जहां पेशों की भरमार होती है। लोग उत्पादन अपने लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए करते हैं।

यदि शहरों में उत्पादन बड़े स्तर पर होने लग गया है तो इस के पीछे औद्योगिक क्रान्ति की सबसे बड़ी भूमिका है। औद्योगिक क्रान्ति यूरोप में 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हुई। सबसे पहले इसने यूरोप में अपना प्रभाव डाला तथा उपनिवेशवाद के कारण यह 19वीं शताब्दी में एशिया के देशों में भी आनी शुरू हो गई। औद्योगिक क्रान्ति के साथ लोगों के आपसी संबंध बिल्कुल ही बदल गए। समाज ने तेजी से विकास करना शुरू कर दिया। उद्योग तेजी से बढ़ने लग गए। मण्डियों का तेजी से विकास हुआ। इस कारण ही शहरी अर्थव्यवस्था भी विकसित हुई। इस प्रकार से 19वीं शताब्दी के बाद तो शहरी अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आए। आज की शहरी अर्थव्यवस्था इन सभी पर ही आधारित है। जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, बड़े-बड़े उद्योग होते हैं, पैसे का बहुत अधिक महत्त्व होता है, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण होता है, लोगों का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी होता है, पेशों की विभिन्नता होती है। इन सब को देख कर हम शहरी समाज की कुछ विशेषताओं का जिक्र कर सकते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है

1. औद्योगिक अर्थव्यवस्था (Industrial Economy)-शहरी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था का नाम भी दिया जा सकता है क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था उद्योगों पर ही आधारित होती है। शहरों में बड़े-बड़े उद्योग लगे होते हैं जिनमें हज़ारों लोग कार्य करते हैं। बड़े उद्योग होने के कारण उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। इन बड़े उद्योगों के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। उत्पादन मण्डियों के लिए होता है। यह मण्डियां न केवल देसी बल्कि विदेशी भी होती हैं। कई बार तो उत्पादन केवल विदेशी मण्डियों को ध्यान में रख कर किया जाता है। बड़े-बड़े उद्योगों के मालिक अपने लाभ के लिए ही उत्पादन करते हैं तथा मजदूरों का शोषण भी करते हैं।

2. श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण (Division of Labour and Specialization)-शहरी समाजों में पेशों की भरमार तथा विभिन्नता पाई जाती है। प्राचीन समय में तो परिवार ही उत्पादन की इकाई होता था। सारे कार्य परिवार में ही हुआ करते थे। परन्तु शहरों के बढ़ने के कारण हज़ारों प्रकार के पेशे तथा उद्योग विकसित हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर एक बड़ी फैक्टरी में सैंकड़ों प्रकार के कार्य होते हैं तथा प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है। उस कार्य को केवल वह व्यक्ति ही कर सकता है जिस को उस कार्य में महारत हासिल हो। इस प्रकार शहरों में कार्य अलग-अलग लोगों के पास बटे हुए होते हैं जिस कारण श्रम विभाजन बहुत अधिक प्रचलित है। लोग अपने-अपने कार्य में माहिर होते हैं जिस कारण विशेषीकरण का बहुत महत्त्व होता है। इस प्रकार शहरी अर्थव्यवस्था के दो महत्त्वपूर्ण अंग श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण हैं।

3. बड़े स्तर पर उत्पादन (Production on a Large Scale)-शहरी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। शहरों में बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए होते हैं। जहां हज़ारों मज़दूर, क्लर्क, अफसर इत्यादि कार्य करते हैं। इन बड़े उद्योगों में पैसे भी बहुत लगे हुए होते हैं। मालिक तो ही लाभ कमा सकता है यदि उस उद्योग में उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाए। यह उत्पादन न केवल देसी मार्किट बल्कि विदेशी मार्किट के लिए भी होता है। कई औद्योगिक इकाइयां तो उत्पादन केवल विदेशी मार्किट को मुख्य रख कर ही करती हैं। उत्पादन को पूर्ण लाभ के साथ विदेशी मार्किट में बेचा जाता है ताकि सभी को कुछ लाभ मिल सके। यह उद्योग बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिए दिनरात कार्य में लगे रहते हैं।

4. पेशों की विभिन्नता (Occupational Diversity) किसी भी शहरी समाज या औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषता वहां पेशों की भरमार का होना है। शहरों में हजारों की संख्या में पेशे मिल जाते हैं। कोई अफसर है, कोई चपड़ासी, अध्यापक, बढ़ई, लोहार, मजदूर, रिक्शा खींचने वाले, रेहड़ी वाले, सब्जी तथा फलों की दुकान इत्यादि जैसे हज़ारों पेशे हैं जो कि शहरों में मिल जाते हैं। एक उद्योग में ही हमें सैंकड़ों प्रकार के कार्य मिल जाएंगे। इस प्रकार हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि शहरों में पेशे बहुसंख्या में होते हैं।

5. अधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति (Nature of getting more Profit)-शहरी अर्थव्यवस्था का एक और महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि यहां लोगों में अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। उद्योगपति कमसे-कम पैसे लगाकर अपनी वस्तु को अधिक-से-अधिक लाभ से बेचना चाहता है। दुकानदार ग्राहक से अपनी चीज़ की अधिक-से-अधिक कीमत प्राप्त करना चाहता है। कई कार्यों में तो 100% या 200% तक भी लाभ हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है जिस कारण वह सही या गलत ढंग अपनाने के प्रयास भी करता है। मज़दूर अधिक-से-अधिक मज़दूरी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अमीर बनने की इच्छा होती है जिस कारण उन में अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है।

6. सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है अपनी एक सामाजिक स्थिति को छोड़ कर दूसरी सामाजिक स्थिति की तरफ जाना। शहरों में सामाजिक गतिशीलता बहुत पाई जाती है। नगरों में बहुत-से व्यक्ति नौकरी करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को किसी और नौकरी में अधिक वेतन तथा अच्छी स्थिति मिल जाती है तो वह पहली नौकरी छोड़ कर दूसरी नौकरी की तरफ चला जाता है। छोटे दुकानदार उन्नति करके बड़ी दुकान बना लेते हैं। लोग एक घर को छोड़कर दूसरे घर में चले जाते हैं। यह गतिशीलता ही है। इस के साथ ही नगरों में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण बहुत होता है। माहिर व्यक्तियों की बहुत मांग होती है। माहिर व्यक्ति तो साल बाद ही नौकरी बदल लेते हैं। इस कारण उनके मेल-जोल का सामाजिक दायरा भी बढ़ता है। इस कारण व्यक्ति अपने रहने-सहने का स्तर भी ऊंचा कर लेता है तथा यह भी गतिशीलता है। इस प्रकार नगरीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता बहुत अधिक होती है।

7. प्रतियोगिता (Competition)-नगरीय अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता बहुत अधिक देखने को मिलती है। शहरों में लोग पढ़-लिख रहे हैं तथा अलग-अलग प्रकार के कोर्स कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए 15-20 लोग खड़े होते हैं। इसके साथ-साथ बड़े-बड़े उद्योगों में अपना माल बेचने के लिए प्रतियोगिता होती है। वह मूल्य कम करके अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं जिससे ग्राहक का लाभ होता है। इस प्रकार छोटे बड़े दुकानदार भी एक-दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं ताकि उनका माल अधिक-से-अधिक बिक सके। इसलिए वह अपने माल पर सेल लगाने से भी पीछे नहीं हटते। कई दुकानदार तथा कंपनियां 50% तक की छूट तथा इससे ऊपर भी 60% या 70% तक की छूट भी दे देती है ताकि अधिक-से-अधिक माल बेचा जा सके। उनको देख कर और कंपनियों को भी अपना माल इतनी ही छूट से बेचना पड़ता है जिसका असली लाभ ग्राहक को होता है। इस प्रकार शहरी अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक प्रतियोगिता देखने को मिल जाती है।