Punjab State Board PSEB 10th Class Science Important Questions Chapter 14 ऊर्जा के स्रोत Important Questions and Answers.

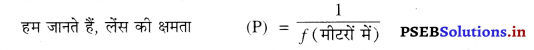

PSEB 10th Class Science Important Questions Chapter 14 ऊर्जा के स्रोत

दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न (Long Answer Type Questions)

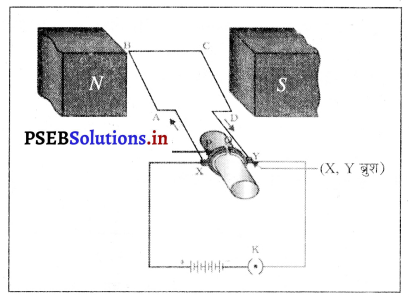

प्रश्न 1.

चित्र की सहायता से बॉक्सनुमा सौर कुक्कर की संरचना व कार्यविधि का वर्णन कीजिए।

अथवा

सौर कुक्कर का सिद्धांत, रचना और कार्यविधि अंकित चित्र द्वारा समझाओ।

अथवा

सौर परावर्तक और सौर संकेंद्रक क्या है ? यह कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं ? एक बॉक्सनुमा सौरकुक्कर की कार्यविधि की व्याख्या करो।

अथवा

बॉक्सनुमा सौर कुक्कर की बनावट तथा कार्यविधि का एक साफ़ तथा लेबल किए हुए चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए।

उत्तर-

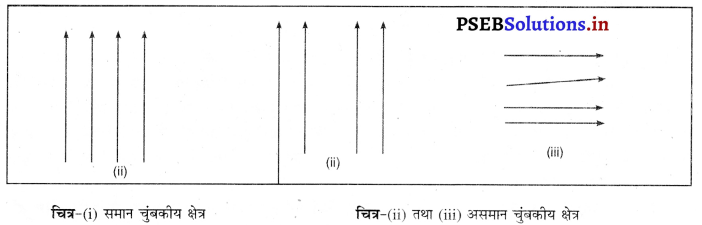

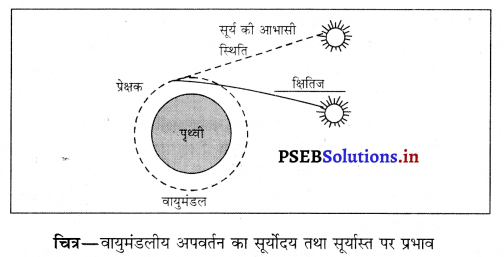

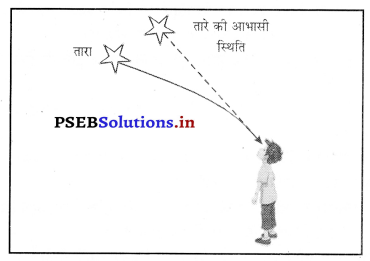

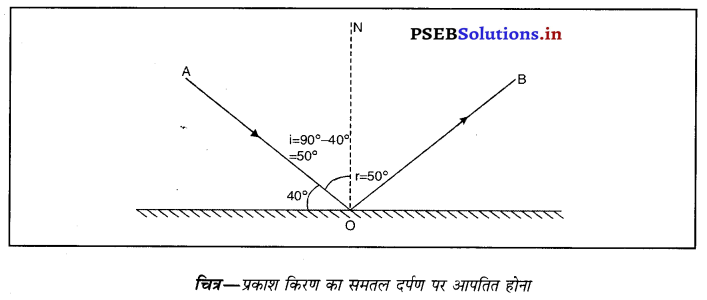

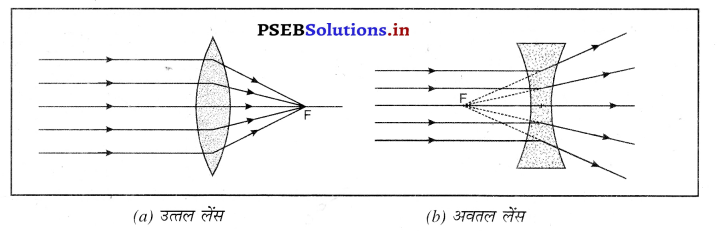

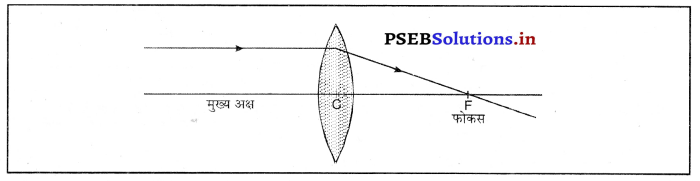

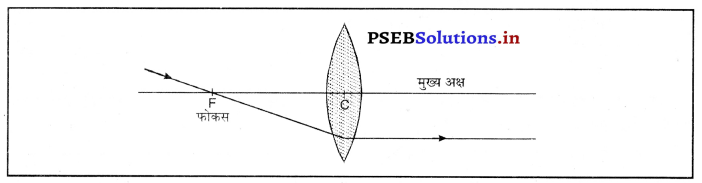

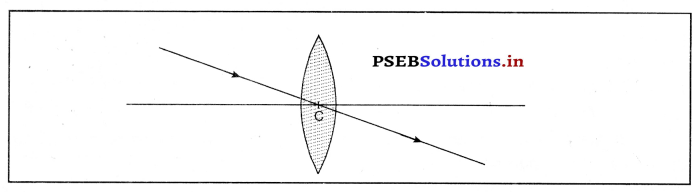

सौर परावर्तक-ये समतल दर्पण हैं जिनका प्रयोग सौर विकिरणों को परावर्तन करने के लिए किया जाता है। सौर परावर्तकों का प्रयोग उन यंत्रों में किया जाता है जहाँ मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। यहाँ सौर-विकिरणों का परावर्तन समतल दर्पणों द्वारा किया जाता है और ये विकिरणें काले रंग के बर्तन पर पड़ती हैं। काली सतह वाले बर्तन विकिरणों को अवशोषित करके गर्म हो जाते हैं। यह आयोजन सौर कुक्करों और सौर-जल ऊष्मकों (हीटरों) में उपयोग किया जाता है।

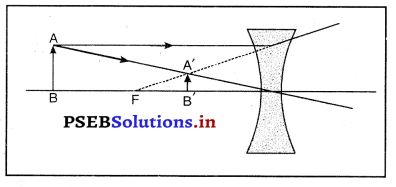

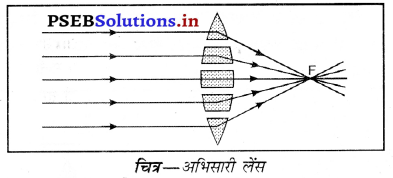

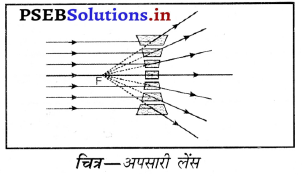

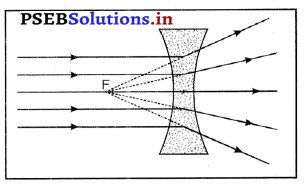

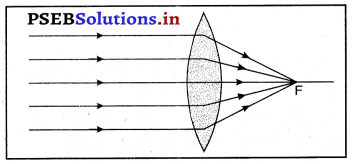

सौर संकेंद्रक-ये प्रायः अभिसारी लेंस या दर्पण हैं जिनके द्वारा सौर विकिरणों को केंद्रित करके उच्चताप प्राप्त किया जाता है। इनका प्रयोग मुख्यतः सौर संकेंद्रक कुक्करों में जहाँ बेक करना या तलने की आवश्यकता हो, किया जाता है। इनमें परावर्तक अवतल या परावलयिक हैं। इस प्रकार ऊर्जा एक बड़े क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संकेंद्रित की जाती है। इनके प्रयोग 1000 या अधिक लोगों के लिए आवश्यक रसोई घरों में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

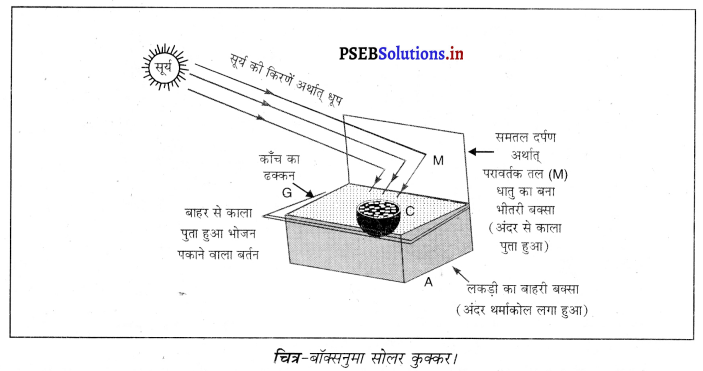

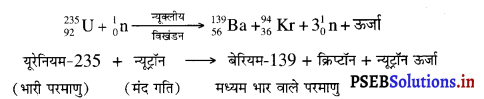

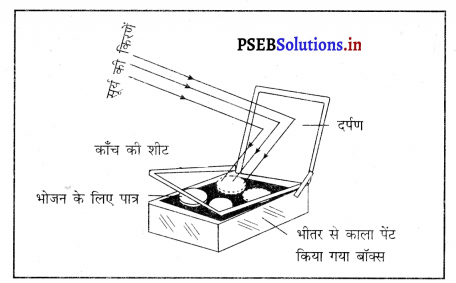

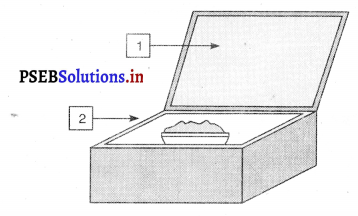

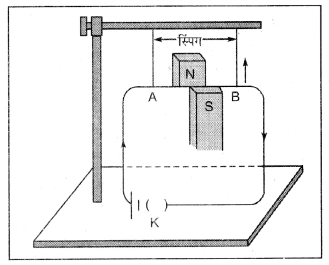

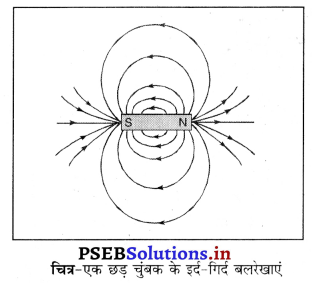

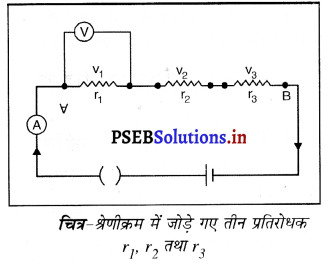

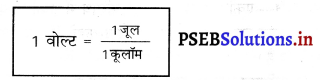

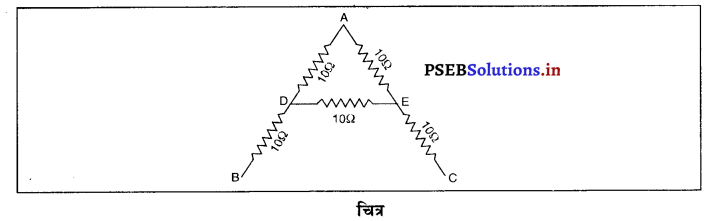

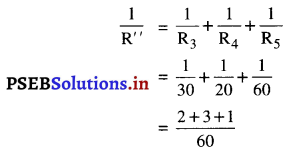

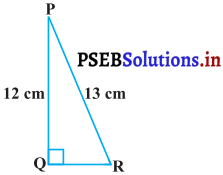

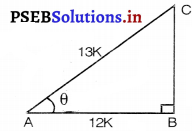

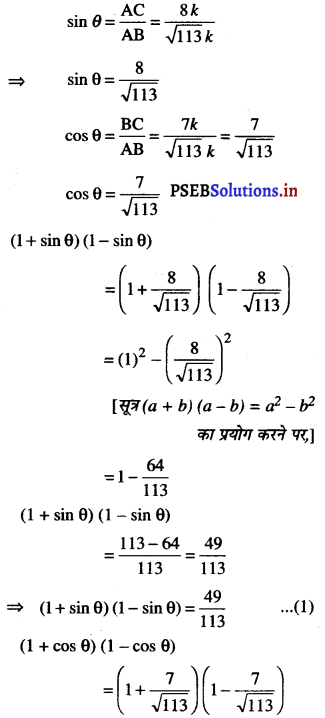

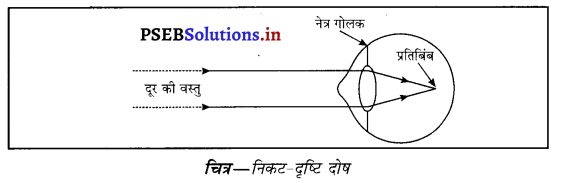

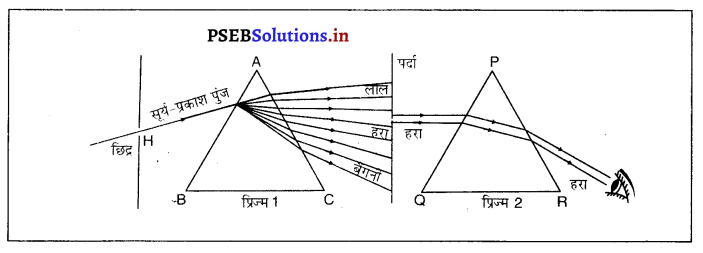

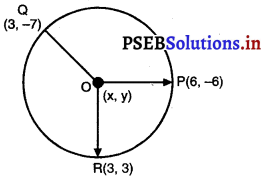

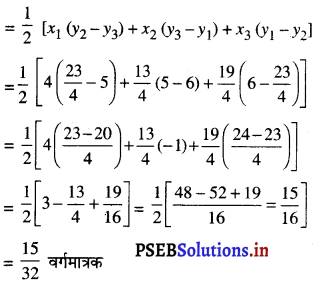

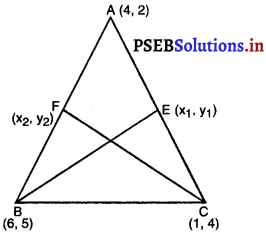

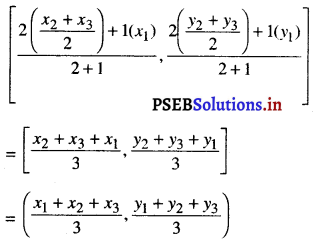

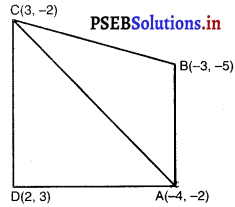

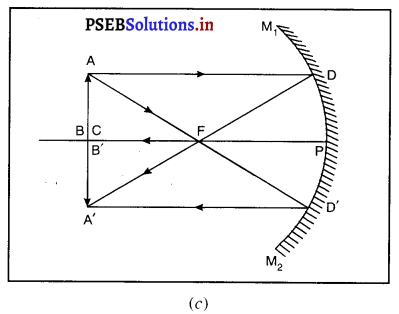

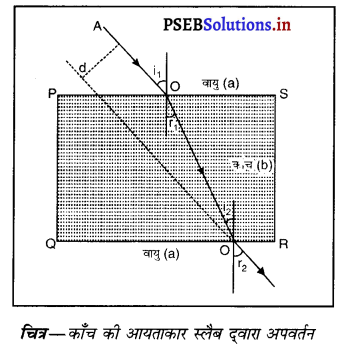

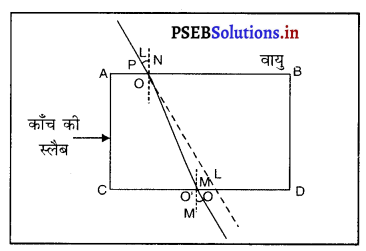

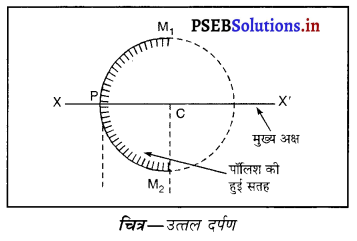

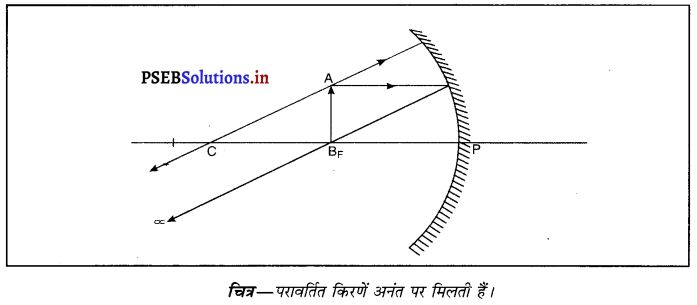

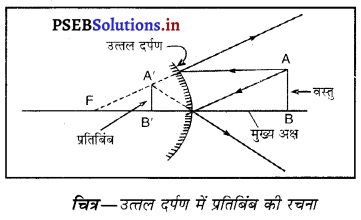

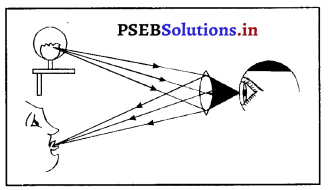

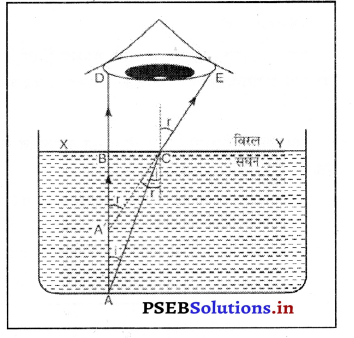

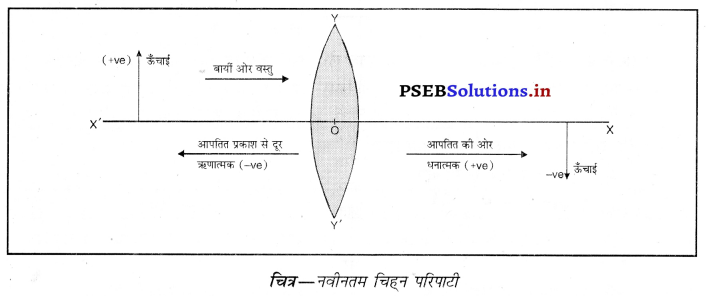

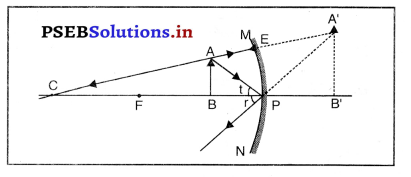

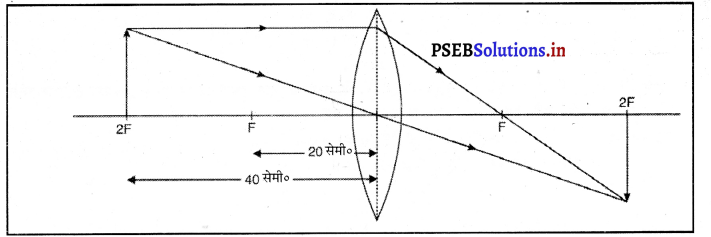

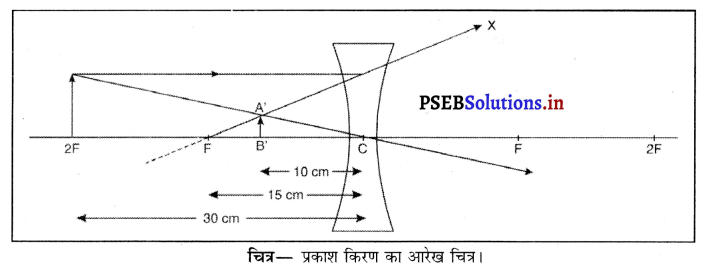

बॉक्सनुमा सोलर कुक्कर- यह एक ऐसी युक्ति है, जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन को पकाया जाता है, इसलिए इसे सौर चूल्हा भी कहते हैं। चित्र में बॉक्सनुमा सौर कुक्कर को प्रदर्शित किया गया है। सिद्धांत-काली सतह अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है परंतु कुछ समय पश्चात् काली सतह इस अवशोषित ऊष्मा का विविकरण प्रारंभ कर देती है। ऊष्मा की इस हानि को रोकने के लिए काली पट्टी को किसी ऊष्मारोधी बाक्स में रखकर उसे काँच की पट्टी से ढक दिया जाता है। बाक्स की अंदर की दीवारों को काले रंग से पेंट कर दिया जाता है ताकि अधिक-से-अधिक ऊष्मा का अवशोषण हो सके तथा परावर्तन द्वारा ऊष्मा का नुकसान कम-से-कम हो।

संरचना-सामान्यत: यह एक लकड़ी का बक्सा A होता है जिसे बाहरी बक्सा भी कहते हैं। इस लकड़ी के बक्से के अंदर लोहे अथवा ऐलुमिनियम की चादर का बना एक और बक्सा होता है, इसे भीतरी बक्सा कहते हैं। भीतरी बक्से के अंदर की दीवारें तथा नीचे की सतह काली कर दी जाती है, जिससे कि सौर ऊर्जा का अधिक-सेअधिक अवशोषण हो तथा परावर्तन द्वारा ऊष्मा की कम-से-कम हानि हो। भीतरी बक्से तथा बाहरी बक्से के बीच

के खाली स्थान में थर्मोकोल अथवा काँच की रुई अथवा कोई भी ऊष्मारोधी पदार्थ भर देते हैं, इससे सौर कुक्कर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। सौर कुक्कर के बक्से के ऊपर एक लकड़ी के फ्रेम में मोटे काँच का एक ढक्कन G लगा होता है, जिसे आवश्यकतानुसार खोला तथा बंद किया जा सकता है, तथा यह ग्रीन हाऊस प्रभाव पैदा करता है। सौर कुक्कर के बक्से में एक समतल दर्पण M भी लगा होता है जो कि परावर्तक तल का कार्य करता है।

कार्यविधि- पकाए जाने वाले भोजन को स्टील अथवा ऐलुमिनियम के एक बर्तन C में डालकर जिसकी बाहरी सतह काली पुती हो, सौर कुक्कर के अंदर रख देते हैं तथा ऊपर से शीशे के ढक्कन को बंद कर देते हैं। परावर्तक तल M अर्थात् समतल दर्पण को चित्रानुसार खड़ा करके सौर कुक्कर को धूप में रख देते हैं। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें परावर्तक तल M पर गिरती हैं तो परावर्तक तल उन्हें तीव्र प्रकाश किरण पुंज के रूप में सौर कुक्कर के ऊपर डालता है।

सूर्य की ये किरणें काँच के ढक्कन में से गुज़रकर सौर कुक्कर के बक्से में प्रवेश कर जाती हैं तथा कुक्कर के अंदर की काली सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब यह सतहें ऊष्मा की पराबैंगनी विकिरणों के रूप में निकास करना आरंभ करती हैं परंतु ऊपर की सतह पर स्थापित काँच की पट्टी इन विकिरणों को बाहर नहीं जाने देती हैं। इसलिए बक्से के भीतर की ऊष्मा अंदर रह जाती है। कुक्कर का भीतरी तापमान 2-3 घंटे में 100°C से 140°C हो जाता है। जिन भोज्य पदार्थों को हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है उन्हें इस सौर कुक्कर में सुगमता से पकाया जा सकता है।

![]()

प्रश्न 2.

एक नामांकित चित्र बनाकर सौर जल ऊष्मक की संरचना तथा कार्य-विधि का वर्णन करो।

उत्तर-

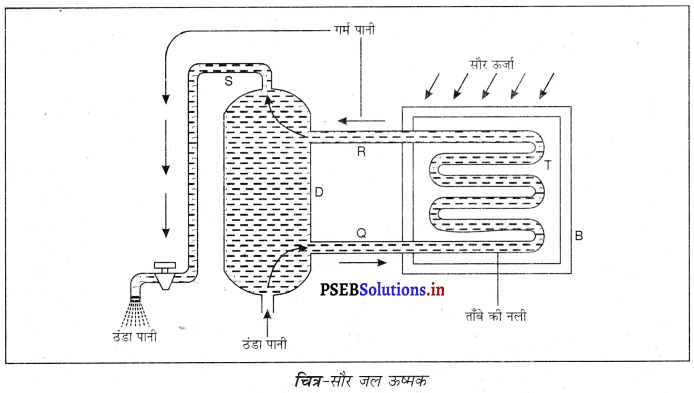

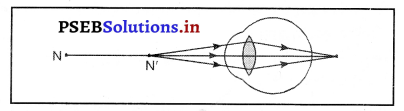

सौर जल ऊष्मक- यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी गर्म किया जाता है। सौर जल ऊष्मक का नामांकित चित्र नीचे दर्शाया गया है :

सौर जल ऊष्मक में एक ऊष्मारोधी बक्सा B होता है जो अंदर से काला पेंट किया होता है। इसके अंदर काले रंग से पुती हुई तांबे की ट्यूबें T एक कुंडली के रूप में होती हैं। सौर जल ऊष्मक का बक्सा तथा तांबे की ट्यूबें काले रंग की इसलिए की जाती हैं कि वे अधिक दक्षता से सूर्य की ऊष्मीय किरणों को अवशोषित कर सकें। संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए बक्से के ऊपर शीशे का ढक्कन लगाया जाता है। सौर जल ऊष्मक की तांबे की ट्यूबों के दोनों सिरे जल भंडारण टैंक D से जुड़े होते हैं। सौर जल ऊष्मक के भंडारण टैंक को भवन की छत के ऊपर रखा जाता है ताकि उन्हें सूर्य का प्रकाश सारा दिन प्राप्त हो।

कार्य-विधि-ठंडा पानी पाइप P के रास्ते भंडारण टैंक D में प्रवेश होता है तथा वहां से पाइप Q के द्वारा जल ऊष्मक B तांबे की ट्यूबों T में चला जाता है। ये तांबे की ट्यूबें सौर ऊर्जा का अवशोषण करके गर्म हो जाती हैं। जब ठंडा जल इन गर्म तांबे की ट्यूबों में से गुज़रते हुए गर्म हो जाता है। यह गर्म जल तांबे की ट्यूब के दूसरे सिरे से निकल कर पाइप R की सहायता से भंडारण टैंक के ऊपरी भाग में चला जाता है। गर्म जल हल्का होने के कारण भंडारण टैंक के ऊपरी भाग में ही रहता है तथा पाइप S के द्वारा उपयोग के लिए बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रकार सौर जल ऊष्मक के भंडारण टैंक का सारा जल काफ़ी गर्म हो जाता है।

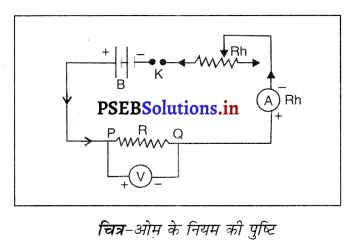

प्रश्न 3.

(i) अंकित चित्र की सहायता से गुंबद आकार जैव गैस संयंत्र की रचना व कार्यविधि समझाओ।

(ii) तैरते हुए गैस होल्डर बायो गैस संयंत्र की रचना और कार्यविधि समझाओ।

अथवा

जैव अपशिष्ट से जैव गैस प्राप्त करने की विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। इस गैस को प्राप्त करने के कोई दो लाभ लिखिए।

उत्तर-

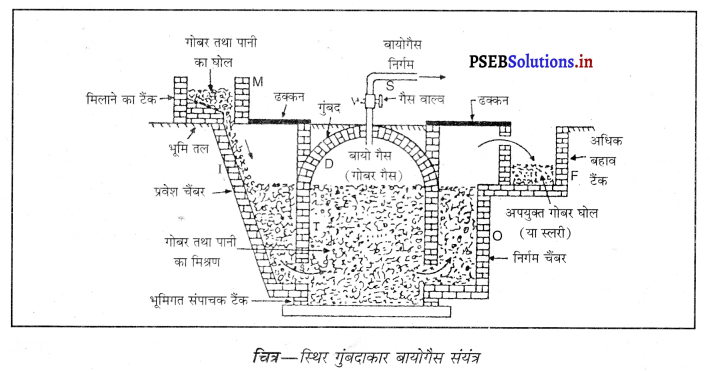

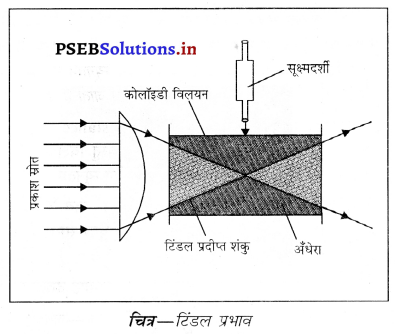

जैव गैस का निर्माण-जैव गैस कई ईंधन गैसों का मिश्रण है। इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों के अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जैव गैस का मुख्य संघटक मेथेन (CH4) गैस है जो कि एक आदर्श ईंधन जैव गैस उत्पादन के लिए गोबर, वाहित मल, फल-सब्जियों तथा कृषि आधारित उद्योगों के अपशिष्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। जैव गैस बनाने के लिए दो प्रकार के संयंत्रों का प्रयोग किया जाता है-

- स्थायी गुंबद संयंत्र तथा

- प्लावी (तैरती) गैस होल्डर वाला बायो गैस संयंत्र।

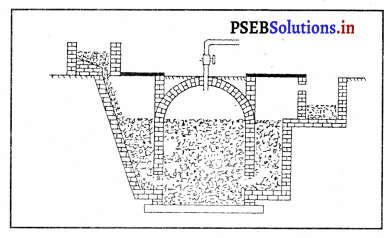

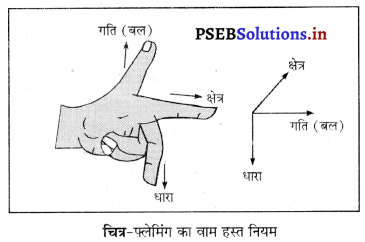

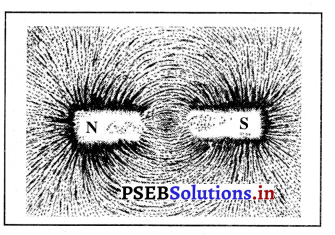

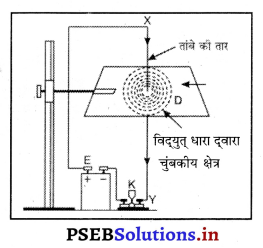

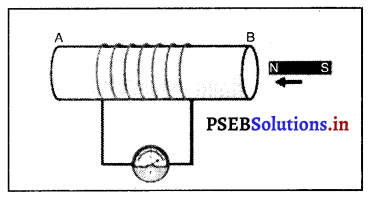

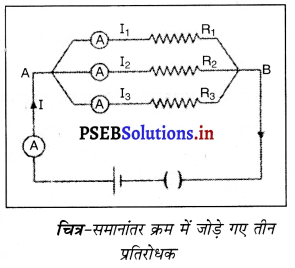

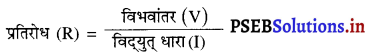

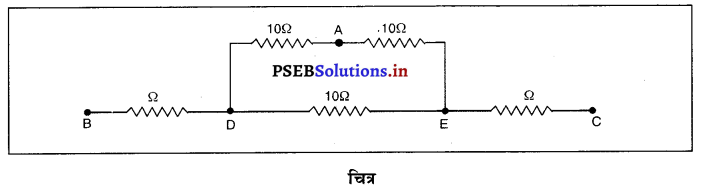

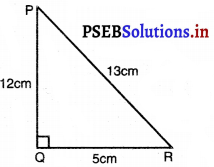

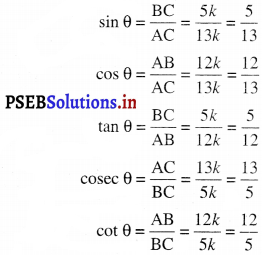

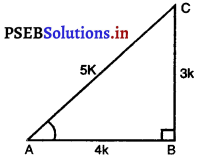

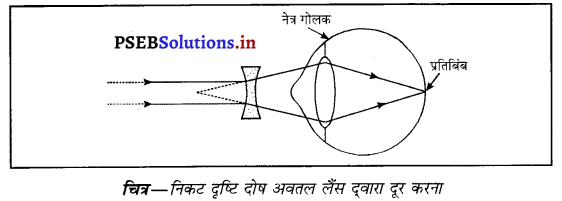

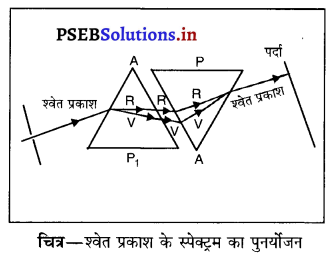

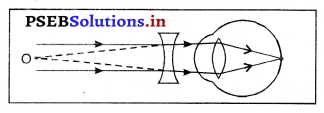

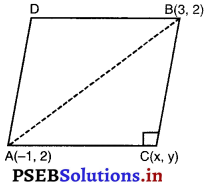

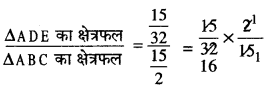

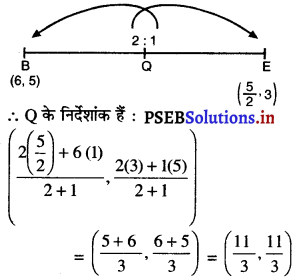

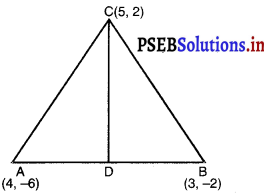

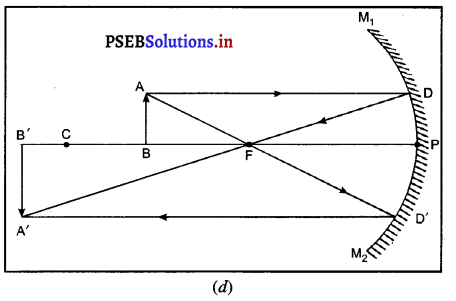

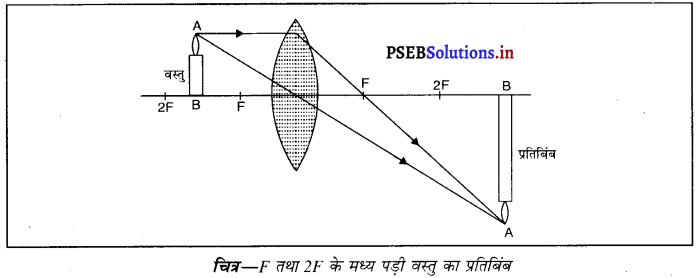

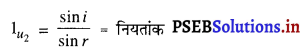

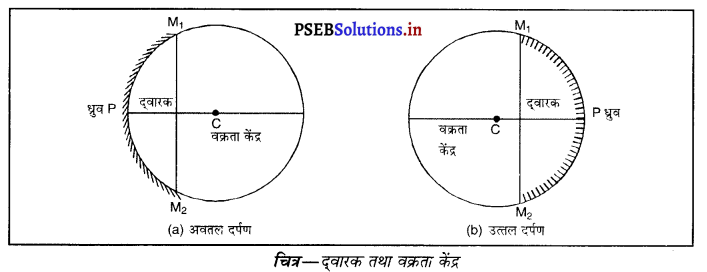

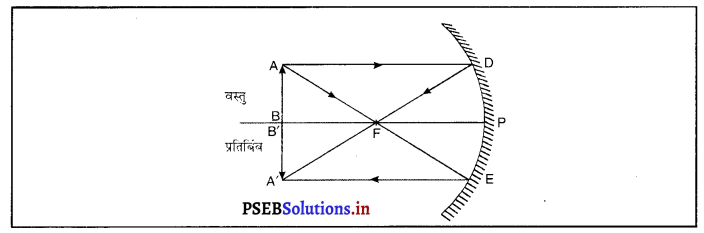

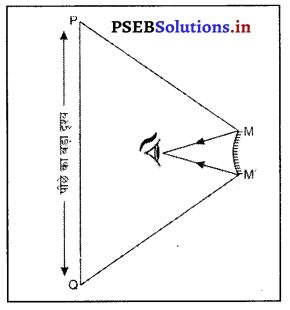

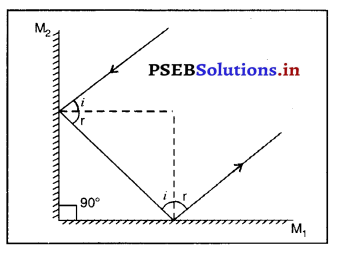

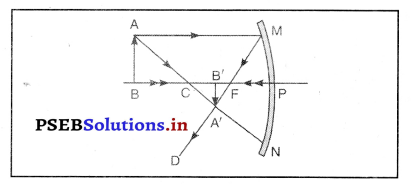

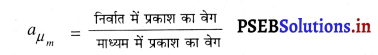

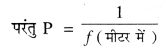

(i) स्थिर गुंबदाकार बायोगैस संयंत्र की कार्यविधि-गोबर तथा पानी की बराबर मात्रा का घोल बनाकर टैंक M में लिया जाता है। गोबर तथा पानी के इस घोल को प्रवेश चैंबर I के रास्ते से संपाचक टैंक T में भेज दिया जाता है। संपाचक टैंक का काफ़ी भाग गोबर तथा पानी के मिश्रण से भर दिया जाता है परंतु उसके ऊपर का गुंबद D बायोगैस एकत्रित करने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। मिश्रण 50-60 दिन रखा रहने दिया गया है।

इस अवधि के दौरान गोबर का पानी की उपस्थिति में अनॉक्सी-सूक्ष्मजीवों द्वारा निम्नीकरण होता है जिससे बायोगैस बनाने लगती है और धीरे-धीरे गुंबदाकार टंकी D में इकट्ठी होती रहती है। गुम्बर में इकट्ठी हुई बायोगैस को गैस निर्गम S से पाइपों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। बायोगैस की उपलब्धता लगातार बनाए रखने के लिए बायोगैस संयंत्र में नियमित रूप से घोल डाला जाता है। संपाचक टैंक में बायोगैस बनने के बाद शेष बचा गोबर का घोल, निर्गम चैंबर के रास्ते टैंक F में लाया जाता है। टैंक F से गोबर के अपयुक्त घोल या स्लरी को खेती में ले जाकर खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

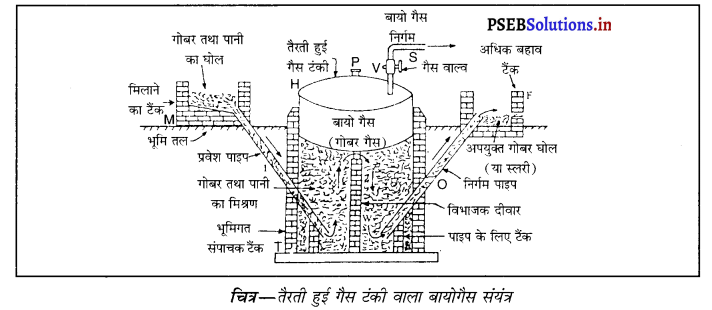

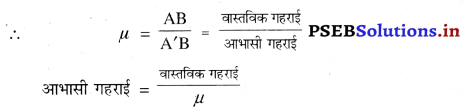

(ii) तैरते हुए गैस होल्डर वाले बायोगैस संयंत्र की कार्य-विधि-बायोगैस या जैव गैस बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ हैं-पशुओं का गोबर तथा पानी। गोबर तथा पानी की बराबर मात्रा टैंक M में मिलाकर गोबर का घोल या स्लरी (slurry) बना लेते हैं। गोबर तथा पानी के इस घोल को प्रवेश पाइप I द्वारा संपाचक टैंक T में डाल दिया जाता है। धीरे-धीरे संपाचक टैंक को तो गोबर तथा पानी के मिश्रण से भर दिया जाता है, परंतु उसके ऊपर बायोगैस इकट्ठी करने के लिए तैरती हुई टंकी छोड़ दी जाती है।

गोबर तथा पानी के घोल को संपाचक टैंक में लगभग 60 दिन के लिए रखा रहने देते हैं। इस अवधि के दौरान गोबर का पानी की उपस्थिति में अनॉक्सी-सूक्ष्मीजीवों द्वारा निम्नीकरण होता है जिससे बायोगैस बनती है जो धीरेधीरे तैरती हुई टंकी H में इकट्ठी होती रहती है। तैरती हुई गैस टंकी में एकत्रित बायोगैस को निर्गम S से पाइपों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है।

बायोगैस की उपलब्धता लगातार बनाये रखने के लिए बायोगैस संयंत्र में नियमित रूप से समय-समय पर गोबर का घोल डाला जाता है। संपाचक टैंक T में बायोगैस बनने के बाद बची हुई स्लरी, निर्गम पाइप 0 के रास्ते टैंक F में आ जाती है। टैंक F से गोबर के उपयुक्त घोल या स्लरी को खेतों में ले जाकर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव-गैस के लाभ- यह एक उत्तम ईंधन है जो बिना धुआँ दिए जलती है। इसको जलाने से राख जैसा कोई ठोस अपशिष्ट भी नहीं बचता है। इस प्रकार, जैव-गैस एक पर्यावरण हितैषी ईंधन है।

डाइजेस्टर में, जैव गैस प्राप्त करने के पश्चात् शेष स्लरी में नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस के यौगिक प्रचुर मात्रा में होते हैं; अतः एक उत्तम खाद का कार्य करती है। इस प्रकार, जैव गैस प्राप्त करने की क्रिया में न केवल हमें एक उत्तम ईंधन प्राप्त होता है, साथ ही खेतों के लिए खाद भी प्राप्त होती है तथा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बच जाता है।

अवायुजीवी (अनॉक्सी) अपघटन-डाइजेस्टर में उपस्थित अवायुजीवी सूक्ष्मजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है; अतः ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही स्लरी का अपघटन करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला इस प्रकार का अपघटन अवायुजीवी अथवा अनॉक्सी अपघटन कहलाता है।

![]()

प्रश्न 4.

पवन चक्की का कार्य-सिद्धांत क्या है ? पवन चक्की का विवरण चित्र सहित समझाइए।

अथवा

पवन चक्की के कार्य-सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

पवन चक्की का सिद्धांत, रचना, कार्य-विधि चित्र सहित समझाएं। पवन ऊर्जा के उपयोग तथा सीमाएँ भी लिखिए।

उत्तर-

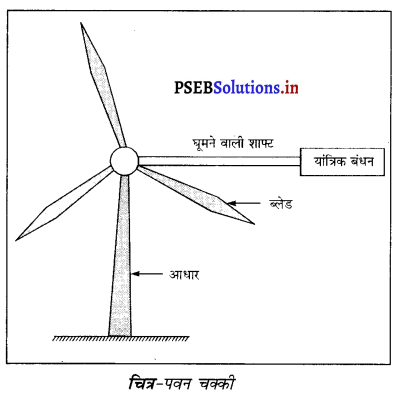

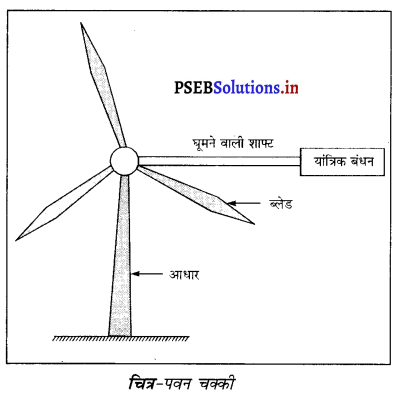

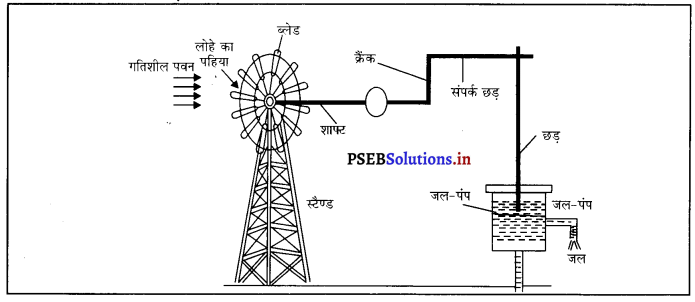

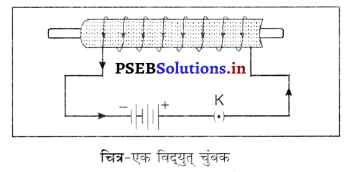

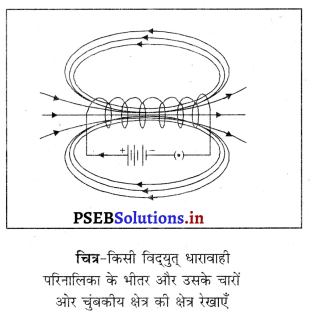

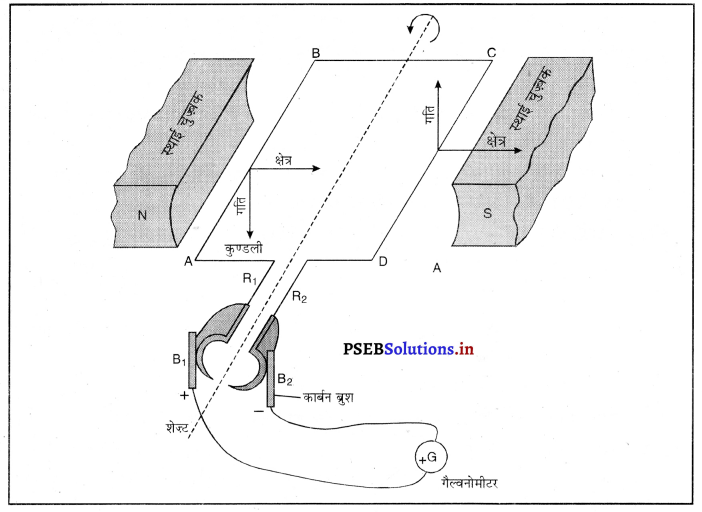

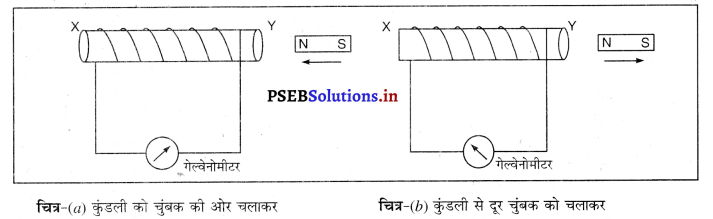

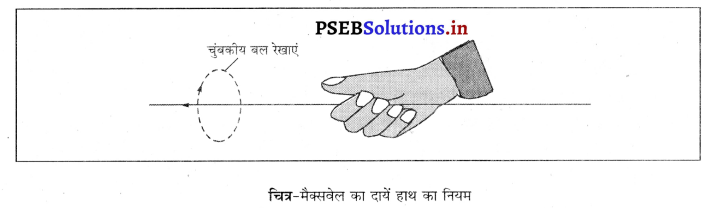

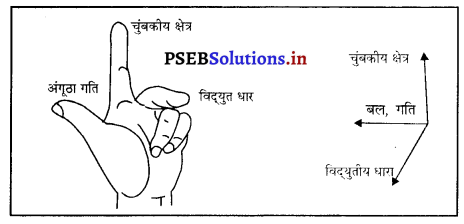

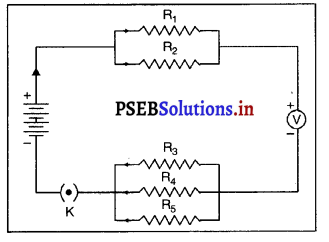

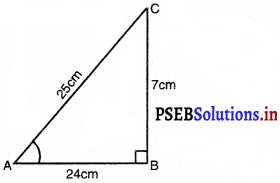

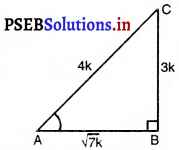

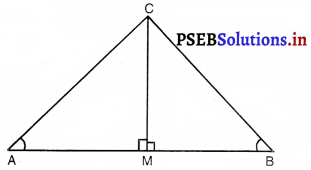

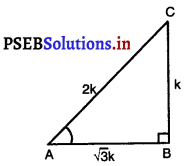

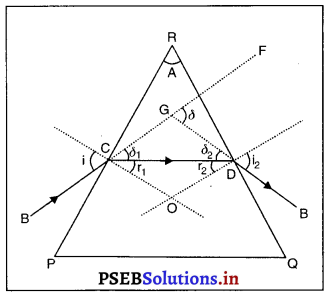

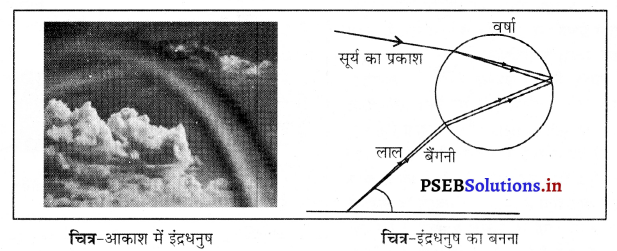

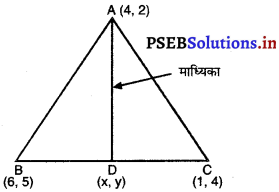

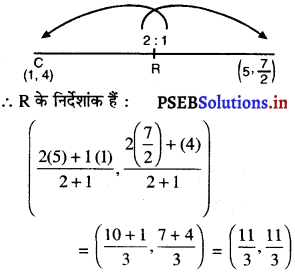

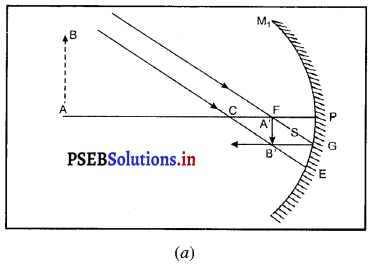

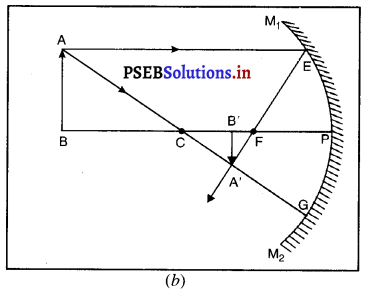

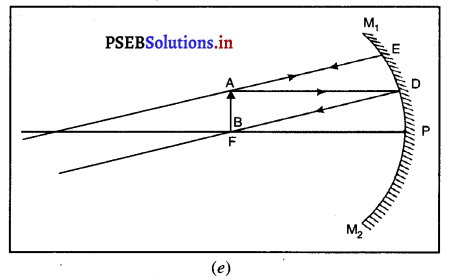

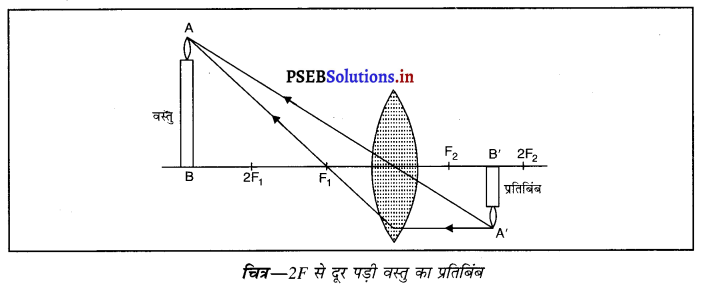

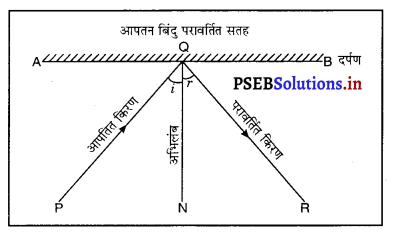

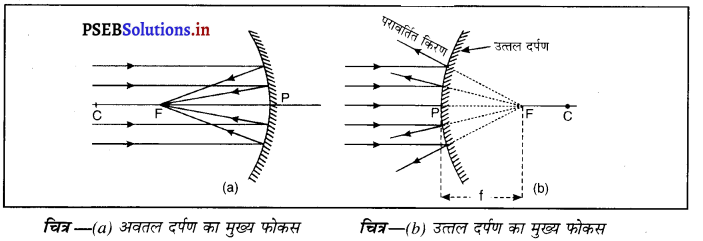

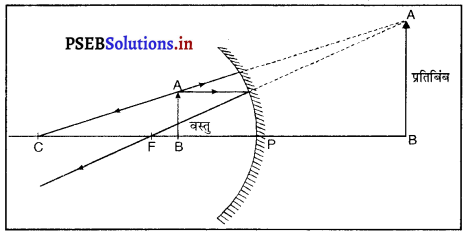

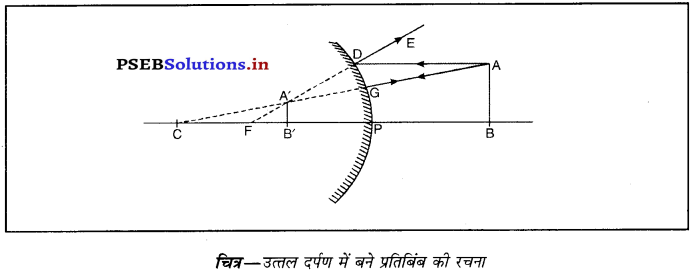

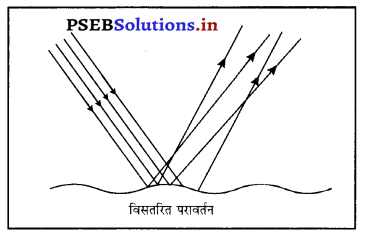

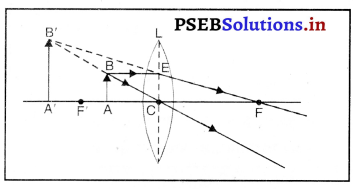

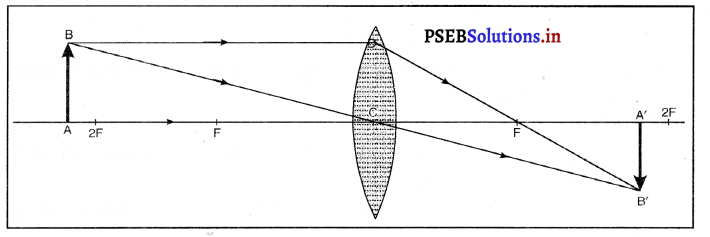

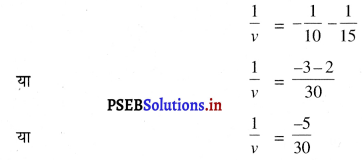

पवन चक्की- यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें पवन की गतिज ऊर्जा को घूर्णन गति द्वारा यांत्रिक ऊर्जा और फिर विद्युत् ऊर्जा में बदला जाता है।

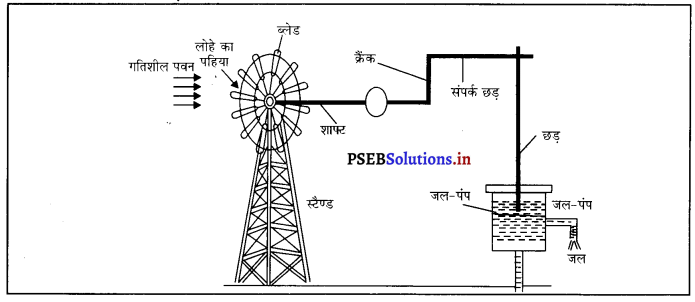

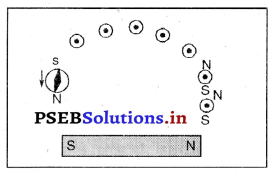

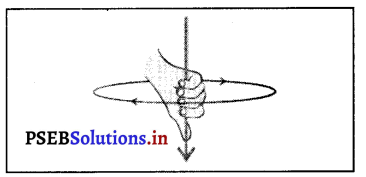

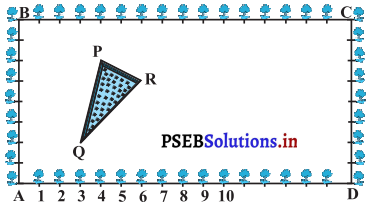

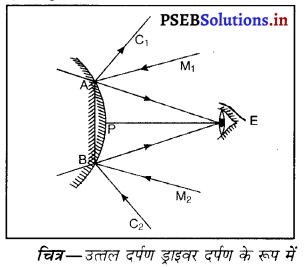

पवन चक्की की रचना-पवन चक्की की रचना को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें ऐलुमिनियम के पतले-चपटे आयताकार खंडों के रूप में, बहुत-सी पंखुड़ियाँ लोहे के पहिये पर लगी रहती हैं। यह पहिया एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के ऊपरी सिरे पर लगा रहता है तथा अपने केंद्र से घूमने वाली शाफ्ट यांत्रिक बंधन गुजरने वाली लौह शाफ्ट (अक्ष) के परितः घूम सकता है। पहिये का तल स्वतः वायु की गति की ब्लेड दिशा के लंबवत् समायोजित हो जाता है, जिससे वायु सदैव पंखुड़ियों पर सामने से टकराती है। पहिये की अक्ष एक लोहे की फ्रैंक से जुड़ी रहती है। बैंक का दूसरा सिरा उस मशीन अथवा डायनमों से जुड़ा रहता है, जिसे पवन ऊर्जा द्वारा गति प्रदान करनी होती है।

कार्यविधि-जब तीव्र गतिशील पवन, पवन-चक्की के ब्लेडों से टकराती है तो वह उन पर एक बल लगाती है, जिसके कारण पवन चक्की के ब्लेड घूमते लगने हैं। पवन चक्की के घूर्णन (rotation) का प्रभाव उसके ब्लेडों की विशेष बनावट के कारण होता है तो बिजली के पंखे के ब्लेडों के समान होती है। पवन चक्की को एक ऐसा बिजली का पंखा समझा जा सकता है जो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो क्योंकि जब पंखे के ब्लेड घूमते हैं तो पवन बहती है परंतु जब पवन बहती है तो पवन चक्की के ब्लेड घूमते हैं। घूमते हुए ब्लेडों की घूर्णन गति के कारण पवन चक्की से गेहूं पीसने की चक्की को चलाना, जल-पंप चलाना, मिट्टी के बर्तन के चाक को घुमाना आदि कार्य किए जा सकते हैं। पवन चक्की ऐसे स्थानों पर लगाई जाती है, जहाँ वायु लगभग पूरे वर्ष तीव्र गति से चलती रहती है।

चित्र में पवन चक्की द्वारा पानी खींचने की क्रिया का प्रदर्शन किया गया है। पवन चक्की की फ्रैंक एक जल-पंप की पिस्टन छड़ से जोड़ दी जाती है। जब वायु, पवन चक्की के ब्लेड से टकराती है तो चक्की का पहिया घूमने लगता है, और पहिये से जुड़ी अक्ष घूमने लगती है। शाफट की घूर्णन गति के कारण फ्रैंक ऊपर-नीचे होने लगती है और जल-पंप की पिस्टन छड़ भी ऊपर-नीचे गति करने लगती है तथा जल-पंप से जल बाहर निकलने लगता है।

पवन ऊर्जा के उपयोग

- पाल-चालित नौकाओं को चलाने के लिए।

- पवन चक्कियों से आटा-चक्कियाँ और जल पंप आदि को चलाने के लिए।

- वायुयानों द्वारा उड़ान भरने के लिए।

- विद्युत् उत्पन्न करने के लिए।

पवन ऊर्जा की हानियाँ (सीमाएँ) –

यद्यपि पवन ऊर्जा के अनेक लाभ हैं, परंतु इसमें कई बाधाएं भी हैं जैसे मान लो जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता हो और उस समय पवन प्रवाह न हो रहा हो। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि उस समय पवन-प्रवाह तीव्र न हो और यह चक्की को न चला सके। पवन-चक्की को स्थापित करने के लिए खुला क्षेत्र भी चाहिए। एक अन्य कमी यह भी है कि इसे स्थापित करने के लिए निर्माण के लिए लागत अत्याधिक आती है।

प्रश्न 5.

सौर सेल क्या होता है ? इनका क्या उपयोग है ?

अथवा

सौर सेल क्या होता है ? इसका क्या सिद्धांत है ? इसकी रचना चित्र बनाकर स्पष्ट करो। कोई चार उपयोग लिखें।

अथवा

सौर सेल क्या है ? सौर सेलों के विकास तथा उपयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-

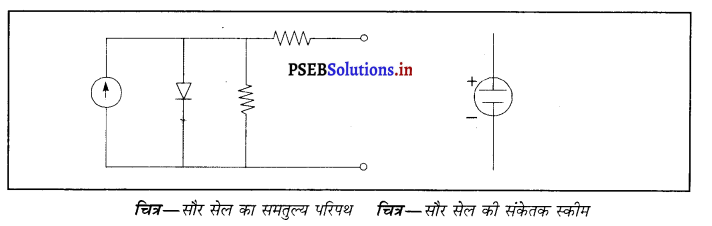

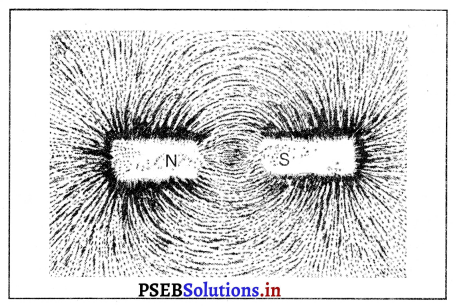

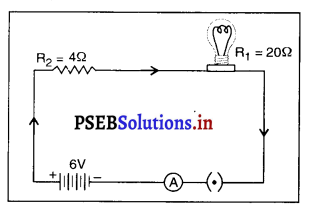

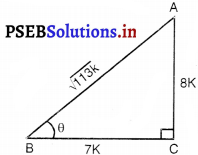

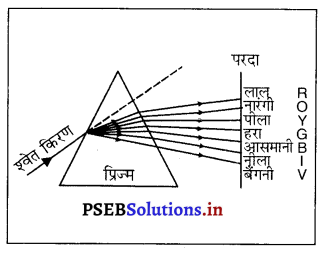

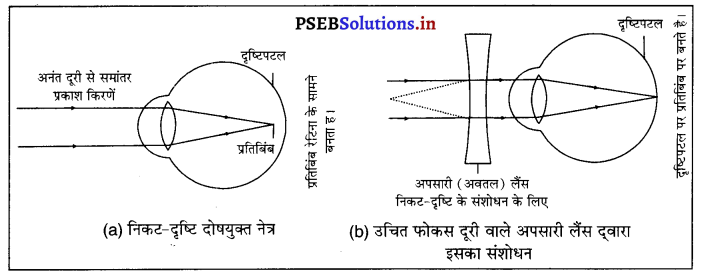

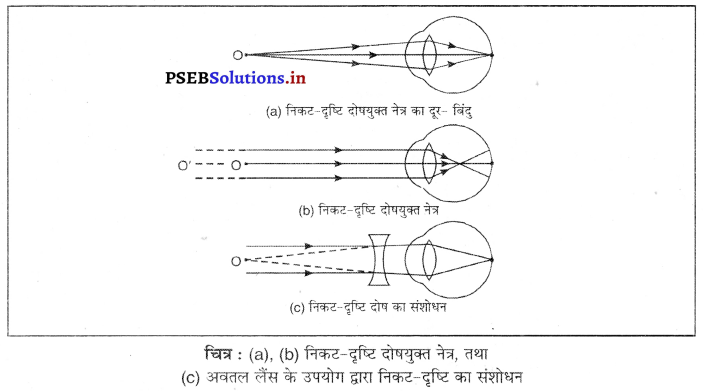

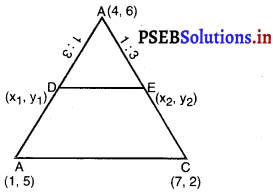

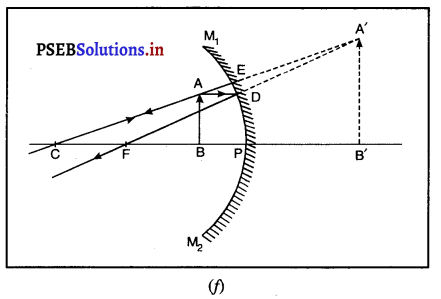

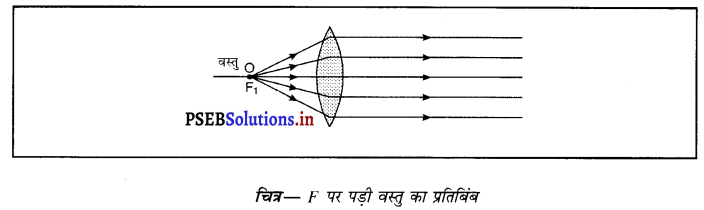

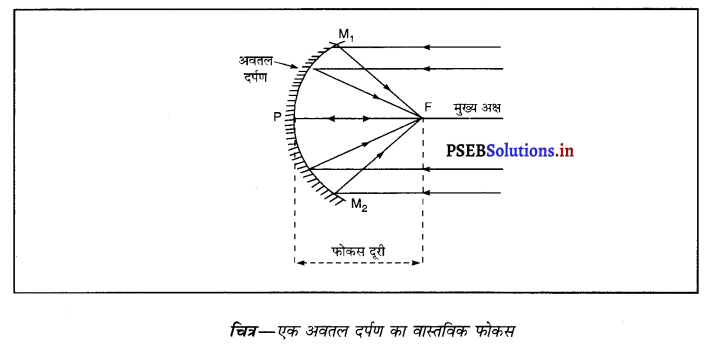

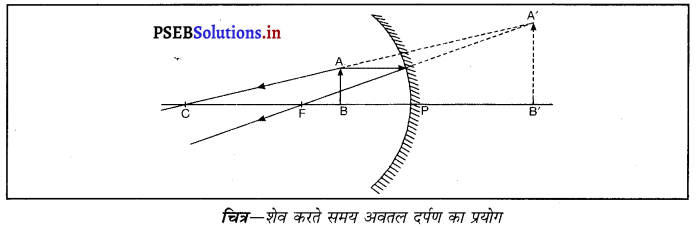

सौर सेल-यह एक ऐसी युक्ति (या यंत्र) है जो सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। चूंकि सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा भी कहते हैं इसलिए हम भी कह सकते हैं कि “सौर सेल एक ऐसी युक्ति या (यंत्र) है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।”

सौर सेल का विकास-आज से लगभग 100 वर्ष पहले यह खोज हो चुकी थी कि सेलीनियम की किसी पतली पर्त को सौर प्रकाश में रखने पर विद्युत् उत्पन्न होती है। यह भी ज्ञात था कि सेलेनियम के किसी टुकड़े पर आपतित सौर ऊर्जा का केवल 0.6% भाग ही विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। चूँकि इस प्रकार के सौर सेल की दक्षता बहुत कम थी, इसलिए विद्युत् उत्पादन के लिए इस परिघटना का उपयोग करने के कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए।

प्रथम व्यावहारिक सौर सेल सन् 1954 में बनाया गया था। यह सौर सेल लगभग 1.0% सौर ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था। इस सौर सेल की दक्षता भी बहुत कम थी। अंतरिक्ष कार्यक्रमों द्वारा बढ़ती हुई माँग के कारण अधिक-से-अधिक दक्षता वाले सौर सेलों को विकसित करने की दर तेज़ी से बढ़ी है। सौर सेलों के निर्माण के लिए अर्धचालकों के उपयोग से सौर सेलों की दक्षता बहुत अधिक बढ़ गई है। सिलिकॉन, गैलियम तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों से बने हुए सौर सेलों की दक्षता 10 से 18% तक होती है। सेलेनियम से बने आधुनिक सौर सेलों की दक्षता 25% तक होती है।

सौर सेलों के उपयोग-सौर सेलों का उपयोग दुर्गम तथा दूरस्थ स्थानों में विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध कराने में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। सौर सेलों के महत्त्वपूर्ण उपयोग अग्रलिखित हैं-

(i) अंतरिक्ष में उपयोग-कृत्रिम उपग्रहों और अंतरिक्ष में भेजे गये अनुसंधान यंत्रों के लिए विद्युत् का प्रयोजन करने के लिए।

(ii) ग्रामीण विद्युतीकरण-विद्युत् का संग्रहण करके सौर सेल ग्रामीण क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली दे सकते हैं।

(iii) गलियों को प्रकाशित करना-छोटे सौर पैनलों और स्टोरेज बैटरी के प्रयोग से बहुत से स्थानों पर स्ट्रीट लाइट का प्रबंध किया गया है। इनका प्रयोग समुद्र में स्थित प्रकाश स्तंभों (Light houses) में भी किया गया है।

(iv) जल खींचना-कृषि में सिंचाई कार्यों के लिए जलपंपों द्वारा धरती की गहराई से जल खींचने के लिए सौर सेलों भी प्रयोग किया जा चुका है।

(v) जल का खारापन दूर करने/शुद्ध करने वाले संयंत्र-अनेक स्थानों पर सौर सेलों द्वारा उत्पन्न शक्ति के आधार पर जल का शोधन करने के लिए उद्योग लगाये गये हैं।

(vi) हाइड्रोजन उत्पादन-सौर सेल विद्युत् उत्पन्न करते हैं जिससे जल का विद्युत् अपघटन करके हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती है। इस हाइड्रोजन को साफ़ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

(vii) शक्ति फ़ार्म-सौर सेलों के बड़े पैनलों को परस्पर जोड़ कर अधिक शक्ति उपलब्ध हो जाती है। उचित ढंग द्वारा इसे दिष्ट धारा (D.C.) से प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) में परिवर्तित किया जाता है और फिर आगे शक्ति ग्रिड से जोड़ दिया जाता है।

(viii) अन्य उपयोग-उच्च सुयोग्यता वाले सेल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां या केलक्यूलेटरों में भी देखे जा सकते हैं।

प्रश्न 6.

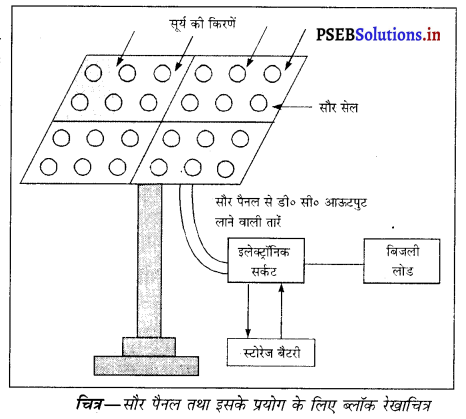

सौर पैनल क्या हैं ? सौर पैनलों के उपयोग की व्याख्या करने के लिए एक ब्लॉक रेखाचित्र बनाओ।

उत्तर-

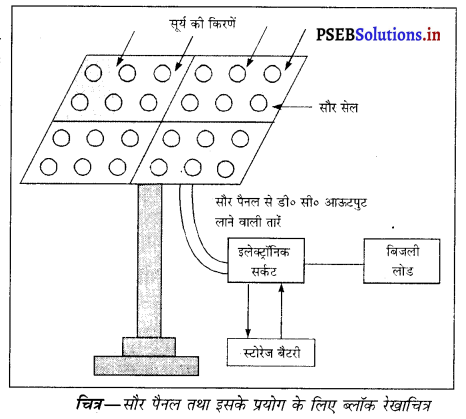

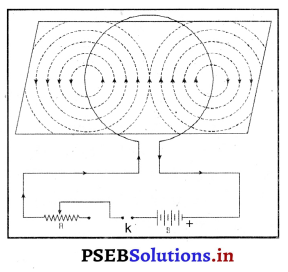

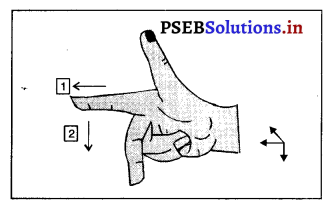

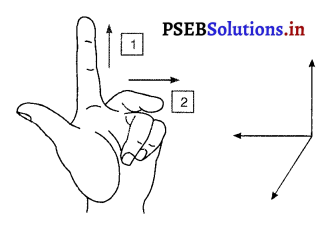

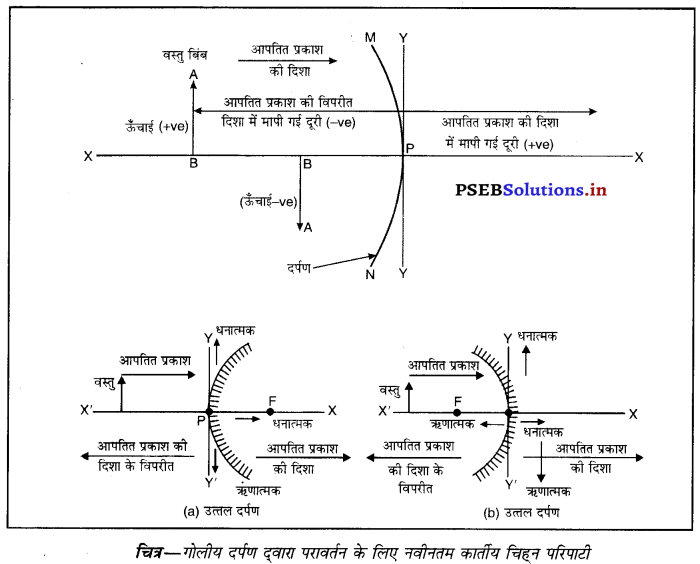

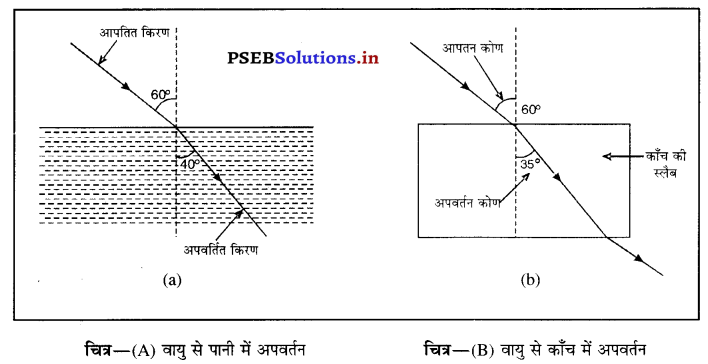

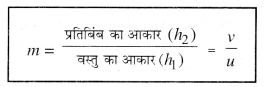

सौर सेल पैनल- यह अर्ध-चालकों की सहायता से बनाई गई ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोगी कार्य करती है। सूर्य की किरणें बनावटसौर सेल पैनल अनेक सौर सेलों के सामूहिक रूप से कार्य करने की योग्यता पर आधारित होते हैं। अनेक सौर सेलों के विशेष क्रम में सौर सेल व्यवस्थित करके सौर सेल पैनल बनाये जाते हैं। इसे ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां पर्याप्त मात्रा में धूप आती हो। पैनल की दिशा को बदलने की सौर पैनल से डी० सी० आऊटपुट लाने वाली तारें व्यवस्था भी की जाती है।

कार्यविधि-सिलिकॉन तथा गैलियम जैसे अर्ध-चालकों की सहायता से बनाये गए सौर सेलों के पैनल पर जब सौर ऊर्जा पड़ती है तो अर्ध-चालक के दो भागों में विभवांतर स्टोरेज बैटरी उत्पन्न हो जाता है। चार वर्ग सेमी० के एक सौर सेल के द्वारा 60 मि० ली० ऐंपियर धारा लगभग 0.4 – 0.5 वोल्ट पर उत्पन्न होती है। सौर सेलों की कम या अधिक संख्या के आधार पर कम या अधिक विदयुत् ऊर्जा प्राप्त की जाती है।

उपयोग-

- सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है।

- कृत्रिम उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक यानों में विद्युत् का प्रबंध किया जाता है।

प्रश्न 7.

नाभिकीय (न्यूक्लीयर) विखंडन से आपका क्या तात्पर्य है ? नाभिकीय (न्यूक्लीयर) विखंडन का एक उदाहरण दो।

अथवा

नाभिकीय विखंडन से क्या अभिप्राय है ? इसको एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

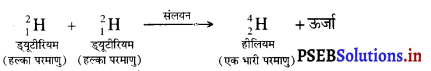

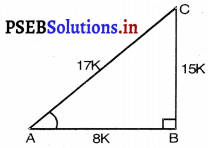

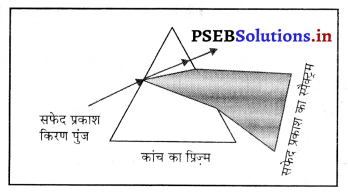

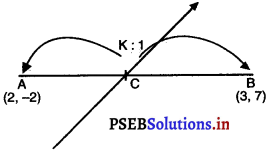

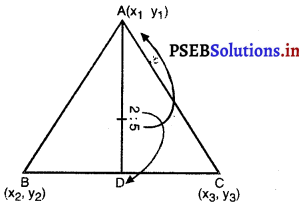

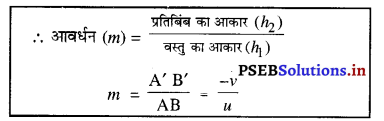

न्यूक्लीयर विखंडन- यह वह क्रिया है जिसमें भारी परमाणु (जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम) के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है जिसके फलस्वरूप विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में थोड़े से द्रव्यमान (mass) की हानि होती है जो अत्यधिक ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है।

नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमानों का अंतर Δm, ऊर्जा E में परिवर्तित हो जाता है। जो E = mc2 द्वारा नियंत्रित की जाती है, यहाँ c प्रकाश की निर्वात में चाल है। नाभिकीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में व्यक्त किया जाता है।

1 eV = 1.602 x 10-19J

न्यूक्लीयर विखंडन का उदाहरण-यूरेनियम-235 में न्यूक्लीयर विखंडन की प्रक्रिया मंद गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों की बमबारी से होती है। जब यूरेनियम-235 परमाणुओं पर धीमी गति वाले न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम का भारी नाभिक टूटकर दो मध्यम भार वाले परमाणु, बेरियम-139 तथा क्रिप्टॉन-94 बना देता है तथा तीन न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। इस विखंडन प्रक्रिया के दौरान यूरेनियम का कुछ द्रव्यमान खो जाता है तथा इसके बदले ऊर्जा की गति विशाल मात्रा उत्पन्न होती है।

इस नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत् उत्पादन के लिए किया जाता है।

![]()

प्रश्न 8.

नाभिकीय संलयन से क्या अभिप्राय है ? एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए।

अथवा

न्यूक्लीयर संलयन से क्या तात्पर्य है ? इसका एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर-

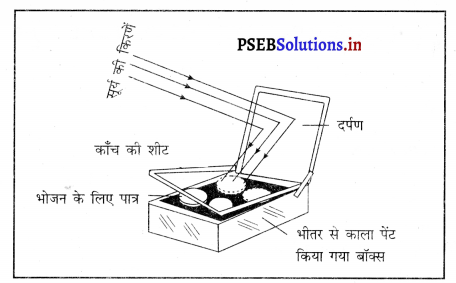

नाभिकीय संलयन- यह वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के न्यूक्लियस (नाभिक) आपस में संयोग करके एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं तथा ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में थोड़े से द्रव्यमान की हानि होती है जो ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है।

उदाहरण-भारी हाइड्रोजन जिसे ड्यूटीरियम भी कहा जाता है हाइड्रोजन तत्व का एक आइसोटोप है जिसे 12H संकेत से दर्शाया जाता है। जब ड्यूटीरियम के परमाणुओं को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो ड्यूटीरियम के दो नाभिक परस्पर संयोग करके हीलियम का भारी नाभिक बना देते हैं तथा ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है :

सूर्य के भीतर भारी हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है।

प्रश्न 9.

नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए।

अथवा

न्यूक्लियर विखंडन तथा न्यूक्लीयर संलयन में अंतर स्पष्ट करो।

उत्तर–

नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर-

| नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission) | नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) |

| (1) भारी नाभिक हल्के नाभिक में परिवर्तित होते हैं। | (1) हल्के नाभिक भारी नाभिक में परिवर्तित होते हैं। |

| (2) इस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। | (2) इस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ताप की आवश्यकता नहीं होती है। |

| (3) नाभिकीय विखंडन के उत्पाद साधारणतः रेडियोएक्टिव होते हैं और उन्हें प्रक्रिया के बाद निपटाने की समस्या होती है। | (3) नाभिकीय संलयन के उत्पाद रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। अतः उन्हें निपटाने की समस्या नहीं होती है। |

| (4) यह एक नियंत्रित अभिक्रिया है। | (4) यह एक अनियंत्रित अभिक्रिया है। |

| (5) इस प्रक्रिया में अपेक्षाकत कम ऊर्जा उत्पन्न है। | (5) इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती होती है। |

| (6) यह परमाणु बम बनाने का आधार होती है। | (6) यह हाइड्रोजन बम बनाने का आधार होती है। |

| (7) इस प्रक्रिया में विखंडनीय ईंधन बहुत महंगा सस्ते तथा सुलभ प्राप्त हो जाते हैं। | (7) इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले पदार्थ बहुत होता है। |

लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

जीवाश्म किसे कहते हैं ?

उत्तर-

जीवाश्म या फॉसिल (Fossils)-पौधों तथा जंतुओं के कठोर भाग या उनके चट्टानों पर बने हुए प्राचीन चिह्न जो हमें चट्टानों की खुदाई करते समय मिलते हैं, उनको जीवाश्म कहते हैं। फॉसिल लातीनी (Latin) भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ “खोदकर निकाली गई वस्तु” है। जैसे पशुओं की हड्डियों, उनके पिंजर, उनके पैरों के चिह्न, पंजे या पंजों के छपे निशान सभी जीवाश्म हैं। इनसे हमें जीव विकास के विषय में पता चलता है।

प्रश्न 2.

जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) की परिभाषा दीजिए। उसकी उचित उदाहरण दीजिए। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए ध्यान में रखने वाली दो सावधानियां बताइए।

उत्तर-

जीवाश्म ईंधन-जीव-जंतुओं के अवशेष जो भूमि के नीचे दबे रहे और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होकर ईंधन बने उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऊर्जा संकट से बचने के लिए सावधानियां कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों के समाप्त होने के खतरे से निम्नलिखित ढंगों द्वारा बचा जा सकता है –

- हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करते समय अत्यंत ध्यान रखना चाहिए और केवल उसी समय इस ईंधन का उपयोग करना चाहिए जब इसका कोई वैकल्पिक नवीकरणीय स्रोत उपलब्ध न हो।

- हमें नई वैकल्पिक टैक्नालॉजी का पता लगाना चाहिए ताकि हम ऊर्जा से भरपूर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे-बायोमास तथा सूर्य आदि से ऊर्जा प्राप्त कर सकें।

- हमें ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट नहीं होने देना चाहिए।

प्रश्न 3.

यदि हम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग अत्यधिक तीव्र दर से करें तो उसका परिणाम क्या होगा ? कारण सहित समझाएं।

उत्तर-

जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के अंदर अत्यंत मंद गति से होने वाली असामान्य प्रक्रियाओं द्वारा बने हैं। दबे हुए पेड़-पौधों तथा जंतु अवशेषों से जीवाश्म ईंधन बनने की प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जो जीवाश्म ईंधन हम आजकल पृथ्वी में से खोद कर निकाल रहे हैं, वे करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में दबे जीव-जंतुओं से बने हैं। यदि हम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग अत्यंत तेज़ गति से करेंगे तो वे शीघ्र ही समय से पूर्व समाप्त हो जाएंगे।

प्रश्न 4.

L.P.G. को एक आदर्श ईंधन क्यों माना जाता है ?

उत्तर-

L.P.G. एक आदर्श ईंधन-L.P.G. को निम्नलिखित विशेषताओं के कारण आदर्श ईंधन माना जाता है-

- L.P.G. का कैलोरीमान अधिक है।

- L.P.G. का ज्वलनाँक अधिक है।

- L.P.G. के दहन के पश्चात् विषैले पदार्थों की उत्पत्ति बहुत कम होती है।

- L.P.G. की दहन दर संतुलित होती है।

- L.P.G. में अदाह्य पदार्थ की मात्रा कम होती है।

प्रश्न 5.

किसी अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएँ हैं ?

अथवा

अच्छे ( आदर्श ) ईंधन की कम-से-कम 6 विशेषताएँ लिखो।

अथवा

उत्तम ईंधन के गुण लिखें।

उत्तर-

उत्तम ( आदर्श ) ईंधन के गुण-

- इसका ऊष्मीय मान (कैलोरीमान) अधिक होना चाहिए।

- ईंधन का उचित ज्वलन ताप होना चाहिए।

- ईंधन के दहन की दर संतुलित होनी चाहिए अर्थात् न अधिक हो और न कम हो।

- ईंधन में अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा जितनी कम हो उतना अच्छा होता है।

- ईंधन के पश्चात् विषैले पदार्थों की उत्पत्ति कम-से-कम होनी चाहिए।

- ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त तथा सुलभ होनी चाहिए।

- ईंधन कम मूल्य पर प्राप्त हो सके।

- ईंधन का आसानी से भंडारण तथा परिवहन सुरक्षित होना चाहिए।

![]()

प्रश्न 6.

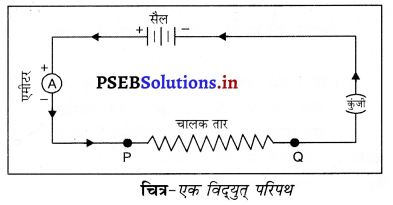

पनविद्युत् कैसे उत्पन्न की जाती है ? इसके लाभ और हानि बताओ।

अथवा

जल-विद्युत् संयंत्र में विद्युत् कैसे पैदा की जाती है ? चित्र सहित समझाओ।

उत्तर –

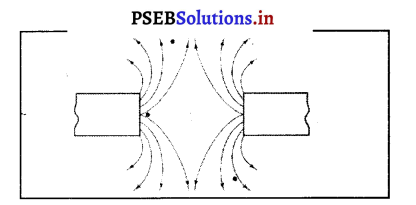

पनविद्युत् उत्पन्न करने का मूल सिद्धांत-नदियों में बहते हुए पानी को बांध की सहायता से इकट्ठा कर लिया जाता है। अब बांध के उच्च स्तर से जल को पइपों द्वारा उसकी तली के पास लगाए विद्युत् जनित्र पर गिराया जाता है। इस प्रक्रम में जल की स्थितिज ऊर्जा गिरते पानी की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह गतिशील पानी टरबाइनों को घुमाता है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत् जनित्र में लगी आरमेचर घूमती है जिससे विद्युत् ऊर्जा उत्पादित होती है।

लाभ-

- वायुमंडल में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता क्योंकि इसमें किसी ईंधन को नहीं जलाया जाता।

- पनविद्युत् की प्राप्ति के साथ-साथ नहरों से सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी को प्राप्ति हो जाती है।

हानियाँ-

- वातावरण से संबंधित अनेक परिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों का प्राकृतिक वातावरण नष्ट हो जाता है।

- सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। लोग अपनी धरती से अलग हो जाते हैं।

प्रश्न 7.

जीव द्रव्यमान क्या है ?

उत्तर-

जीव द्रव्यमान-पेड़-पौधों (या वनस्पतियों) तथा जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जीव द्रव्यमान अथवा बायो-मास (Bio-mass) कहते हैं।

प्रश्न 8.

बायोगैस क्या है ? इसके कोई चार उपयोग लिखो।

उत्तर-

बायोगैस-जंतुओं तथा पौधों के अपशिष्ट का पानी की उपस्थिति तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन होने पर मीथेन (CH4 ) कार्बन डाइआक्सॉइड (CO2), हाइड्रोजन (H2) तथा नाइट्रोजन (N2) गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे बायोगैस कहते हैं। इसका मुख्य तत्त्व मीथेन है।

बायोगैस का संघटन मीथेन = 50% से 70%

कार्बन डाइऑक्साइड = 30% से 40%

हाइड्रोजन = 5% से 10%

नाइट्रोजन = 1% से 2%

तथा हाइड्रोजन सल्फाइड = कम मात्रा में।

बायोगैस के उपयोग (लाभ)-

- यह भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

- यह इंजन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

- इसको सड़कों पर प्रकाश करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 9.

जब गैस प्लांट में गोबर का प्रयोग करने के कोई दो कारण बताइए ।

उत्तर-

जैव गैस प्लांट में गोबर के प्रयोग के कारण-

- गोबर को सीधे ही उपलों के रूप में जलाने से उसमें उपस्थित नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। जैव गैस प्लांट में गोबर का प्रयोग करने से साफ़-सुथरा ईंधन प्राप्त होने के पश्चात् अपशिष्ट स्लरी को खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

- गोबर को उपलों के रूप में जलाने से अत्यधिक धुआं उत्पन्न होता है जिससे वायु प्रदूषित होती है। दूसरी ओर जैव गैस बनती है जिससे वायु प्रदूषित नहीं होती।

प्रश्न 10.

कारण बताइएबायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वरदान क्यों समझे जाते हैं ? ..

उत्तर-

आधुनिक युग में बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वास्तव में एक वरदान है। इस संयंत्र द्वारा जंतुओं तथा वनस्पति के अपशिष्ट पदार्थों का सरलता से ऑक्सी-सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी की उपस्थिति में निम्नीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में बायोगैस (मीथेन, CO2, H2, H2S का मिश्रण) उत्पन्न होती है जो एक अत्यंत लाभदायक धुआं रहित ईंधन है। इस ईंधन का प्रयोग घरों में गैस स्टोव में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त शेष जो घोल बच जाता है उसमें नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की मात्रा अत्यधिक होती है जिसे एक अच्छी अजैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है।

इस सारी प्रक्रिया में वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। बायोगैस का उपयोग करके किसान खेतों की सिंचाई करने के लिए पंप सैट के इंजन चलाते हैं। बायोगैस का उपयोग डीज़ल की अपेक्षा सस्ता होता है। इन उपयोगों के आधार पर कहा जाता है कि बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वरदान है।

प्रश्न 11.

सामूहिक बायोगैस संयंत्र से क्या तात्पर्य है ? इन्हें लगाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

उत्तर–

सामूहिक बायोगैस संयंत्र- बहुत से परिवारों द्वारा मिल कर लगाया गया बायोगैस संयंत्र सामूहिक बायोगैस संयंत्र कहलाता है। इस प्रकार के संयंत्र निम्नलिखित कारणों से लगाए जा रहे हैं-

- अनेक परिवारों में संयंत्र को क्रियाशील रखने के लिए बड़ी मात्रा में जंतु नहीं होते।

- कुछ परिवार आरंभ में होने वाला खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं।

- अनेक संयंत्र लगाने की जगह सांझा एक ही संयंत्र लगाना सस्ता पड़ता है।

प्रश्न 12.

जैव गैस प्लांट में गोबर का प्रयोग करने के कोई दो कारण बताइए ।

उत्तर-

- गोबर को सीधे ही उपलों के रूप में जलाने से उसमें उपस्थित नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। जैव गैस प्लांट में गोबर का प्रयोग करने से साफ़-सुथरा ईंधन प्राप्त करने के पश्चात् अवशिष्ट स्लरी को खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

- गोबर को उपलों के रूप में जलाने से अत्यधिक धुआं उत्पन्न होता है जिसमें वायु प्रदूषित होती है। दूसरी ओर जैव गैस बनती है जिससे वायु प्रदूषित नहीं होती।

प्रश्न 13.

खाना पकाने के लिए उपलों का प्रयोग करने के स्थान पर गोबर को बायोगैस संयंत्र में प्रयोग करना क्यों अच्छा है ? इसके तीन कारण बताइए।

उत्तर-

जब गोबर जलता है तो यह काफ़ी धुआं उत्पन्न करता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। गोबर का बायोगैस संयंत्र में प्रयोग निम्नलिखित बातों के कारण अच्छा समझा जाता है-

- बायोगैस बिना धुएं के जलती है।

- बायोगैस काफ़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा करती है।

- संयंत्र में बचा हुआ व्यर्थ पदार्थ नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस के यौगिकों से भरा हुआ होता है और इसे खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 14.

सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है ?

उत्तर-

सूर्य से ऊर्जा का विमोचन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन के नाभिक अत्यधिक तीव्र गति से गतिशील रहते हैं। जब ये नाभिक परस्पर संलयित होकर अधिक द्रव्यमान वाले तत्त्व के नाभिक बनाते हैं तब अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा हमें उस समय प्राप्त होती है जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है। सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप ड्यूटीरियम के नाभिक सूर्य के अंदर परस्पर मिल कर हीलियम उत्पन्न करते हैं तथा इसके साथ-साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन हेतु नाभिकों को उच्च वेग से टकराना आवश्यक होता है। यह तभी संभव होता है जब ताप लगभग 4000,000°C हो।

![]()

प्रश्न 15.

यद्यपि सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है फिर भी सौर ऊर्जा केवल सीमित रूप से उपयोग में क्यों लाई जा रही है ?

उत्तर-

सूर्य हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। यह ऊर्जा हम तक बहुत ही विसरित रूप में पहुंचती है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग के प्रत्येक वर्ग मीटर द्वारा 1.36 kJ ऊर्जा प्रति सैकिंड प्राप्त की जाती है। इसका 47% भाग पृथ्वी तल के प्रत्येक वर्गमीटर तक एक सेकिंड में पहुंचता है। ऊर्जा की यह अल्प मात्रा भी समान रूप से उपलब्ध नहीं है। इसी कारण सौर ऊर्जा का केवल सीमित उपयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 16.

सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग बताओ।

उत्तर-

सौर ऊर्जा पारंपरिक रूप में निम्नलिखित दैनिक कार्यों के लिए. उपयोग की जा रही है-

- कपड़े सुखाने में।

- समुद्री जल से नमक बनाने में।

- फसल काटने के बाद अनाज में से नमी की मात्रा कम करने में।

- सब्जियाँ, फल और मछली सुखाने में।

प्रश्न 17.

सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार दोहन किया जाता है ? बताओ।

अथवा

सौर ऊर्जा के चार उपयोग बताओ।

उत्तर-

सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में इकट्ठा करके या विद्युत् में परिवर्तित करके इसका दोहन किया जा सकता है। पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल कर तथा सागरीय लहरों की ऊर्जा का दोहन करके सौर ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।

प्रश्न 18.

सौर ऊष्मक युक्तियों में कांच की पट्टी का क्या महत्त्व है ?

उत्तर-

सौर ऊष्मक युक्तियों में कांच की पट्टी का महत्त्व-ऊष्मारोधी बाक्स में काली पट्टी की ऊपरी सतह को किसी कांच की पट्टी से ढक दिया जाता है। कांच की पट्टी का यह विशेष गुण है कि यह सौर प्रकाश में विद्यमान अवरक्त विकिरणों को अपने भीतर से गुज़रने देती है। कांच की पट्टी को पार करने के बाद उस की तैरंगदैर्ध्य अधिक हो तथा जिनका उत्सर्जन उन वस्तुओं से हो रहा हो जो तुलनात्मक रूप से निम्न ताप पर हैं।

प्रश्न 19.

सौर तापन युक्तियों की कोई दो परिसीमाएं लिखो।

उत्तर-

सौर तापन युक्तियों की परिसीमाएं-

- इन्हें सूर्य ऊर्जा से बहुत अल्प मात्रा में तथा विसरित रूप में प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार उच्च ताप प्राप्त करने में इन युक्तियों की क्षमता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त एक ही स्थान पर सौर ऊर्जा समान रूप से प्राप्त नहीं होती बल्कि प्रतिदिन बदलती रहती है। ये युक्तियां वर्षा वाले दिन काम करने में असमर्थ होती हैं।

- सभी सौर तापन युक्तियों को सूर्य की दिशा में लगातार बदलना पड़ता है ताकि उन पर सौर किरणेंलंबरूप सीधी पड़े।

प्रश्न 20.

हमारी ऊर्जा की सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति सौर-सेलों के उपयोग से क्यों नहीं हो सकती ? दो कारण लिखिए।

उत्तर-

यद्यपि सौर सेल किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते और इसका प्रयोग भी बहुत सुविधाजनक है पर फिर भी इनका प्रयोग हम अपनी सभी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं कर सकते। इसके प्रमुख कारण हैं-

- सौर सेलों की कार्य-क्षमता केवल 20% होती है।

- सौर सेल रात और आकाश में बादलों के समय काम नहीं करते।

- सौर सेलों का निर्माण बहुत महंगा है।

प्रश्न 21.

उन चार क्षेत्रों के नाम लिखिए जहाँ सौर सेलों को ऊर्जा-स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है।

उत्तर-

सौर सेलों का उपयोग-

- कृत्रिम भू-उपग्रहों और अंतरिक्ष अन्वेषकों में।

- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में।

- सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था और दूर-स्थित क्षेत्रों में टेलीविज़न कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने में।

- समुद्रों में स्थित प्रकाश स्तंभों (light houses) तथा पेट्रोलियम प्राप्त करने वाले स्थलों पर।

प्रश्न 22.

यह समझाइये कि पिछले कुछ दशकों में सौर सेलों का महत्त्व क्यों बढ़ गया है ?

उत्तर-

सौर सेल में उपयोग किए जाने वाले तत्व अधिक मात्रा में कम दाब में उपलब्ध हैं तथा इनकी अधिक क्षमता है। सौर सेल के उपयोग से प्रदूषण नहीं होता। कृत्रिम उपग्रहों, सौर पैनलों, वैज्ञानिक उपकरणों, दूरसंचार साधनों आदि में इनका प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। इन कारणों के फलस्वरूप सौर सेलों का महत्त्व पिछले कुछ दर्शकों में बढ़ गया है।

प्रश्न 23.

पवन ऊर्जा-फॉर्म केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में ही क्यों स्थापित किए जा सकते हैं ? कारण लिखिए।

उत्तर-

पवन ऊर्जा की प्राप्ति सभी जगह पर नहीं हो सकती। यह केवल उन्हीं स्थानों पर संभव हो सकती है। जहाँ इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हों। पवन ऊर्जा-फॉर्मों के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए-

- पवन की गति 15 किमी/घंटा या इससे अधिक होनी चाहिए।

- सारा वर्ष पवन को इसी गति से प्रतिदिन 12 घंटे या इससे अधिक समय के लिए बहना चाहिए। यदि वे शर्ते पूर्ण हो जाती हों तो पवन ऊर्जा फ़ार्मो की स्थापना की जा सकती है।

प्रश्न 24.

अर्ध-चालक क्या होते हैं ?

उत्तर-

अर्ध-चालक- अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत् चालकता से कम परंतु रोधकों की अपेक्षा अधिक होती है। आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाले अर्ध-चालक पदार्थ जर्मेनियम और सिलिकॉन हैं।

प्रश्न 25.

पवन किसे कहते हैं ? पवन किस प्रकार चलती है ?

उत्तर-

पवन-गतिशील वायु को पवन कहते हैं । पवन का चलना-धुव्रीय क्षेत्रों की तुलना में भू-मध्य रेखीय क्षेत्रों में सौर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। परिणामस्वरूप भू-मध्य रेखीय क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु शीघ्र ही गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। इस खाली स्थान को भरने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत ठंडी वायु भू-मध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर प्रवाह करने लगती है और निरंतर हवा चलने लगती है। वायु के इस प्रवाह में पृथ्वी के घूर्णन तथा स्थानीय परिस्थितियों के कारण लगातार बाधा पड़ती रहती है।

![]()

प्रश्न 26.

ऐसे तीन कारक बताइये जो पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी हैं ।

उत्तर-

पवन को गतिशील करने के लिए निम्नलिखित तीन कारक उत्तरदायी हैं

- सूर्य की स्थिति

- वायु के तापमान का अंतर

- वायु के दाब का अंतर।

प्रश्न 27.

किसी बाँध द्वारा उत्पन्न की गई जल-विद्युत् को सौर ऊर्जा का ही अन्य रूप माना जा सकता है। समझाइए।

उत्तर-

बहुत हुए जल से उत्पन्न विद्युत् को जल-विद्युत् कहते हैं। सौर ऊर्जा की ऊष्मा को समुद्र, वृक्षों के पत्तों तथा पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल स्रोतों में से जल का वाष्पीकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उत्पादित जल वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठते हैं। यह जल वाष्प ठंडे होकर वापिस वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं।

वर्षा का पानी तथा बर्फ के पिघलने तथा बर्फ से बना जल, जल-बांध में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार सौर ऊर्जा जल की स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस पानी को तीव्र गति से प्रवाहित किया जाता है और इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब यह तीव्र गति में बह रहा जल टरबाइन के ब्लेडों से टकराता है तो इसकी गतिज ऊर्जा टरबाइन की स्थानांतरित हो जाती है जिससे विद्युत् उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल विद्युत् सौर ऊर्जा का अन्य रूप है।

प्रश्न 28.

जल ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण प्रतिबंध (limitation) बताइए। इसका एक लाभ भी लिखें।

उत्तर-

जल ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण प्रतिबंध यह है कि पन-चक्की को चलाने के लिए बहता हुआ जल प्रत्येक स्थान पर अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए कार्य को करने के लिए जल ऊर्जा का उपयोग केवल उन्हीं स्थानों पर हो सकता है जहां बहता हुआ जल अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। जल ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके उपयोग से पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता।

प्रश्न 29.

समुद्र तापीय ऊर्जा क्या है ?

उत्तर-

समुद्र तापीय ऊर्जा (Ocean Thermal Energy या OTE)-सागर ऊर्जा के बड़े भंडार हैं। यदि ऊर्जा के इस स्रोत को प्रयोग में लाया जा सके तो हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। महासागरों की ‘सतह के जल’ तथा ‘1000m गहराई के जल’ के ताप में सदैव कुछ अंतर होता है। सागर में कई स्थानों पर तो ताप में यह अंतर 20°C तक भी होता है। महासागर की सतह के जल तथा गहराई के जल के ताप में अंतर के कारण उपलब्ध ऊर्जा को ‘सागरीय तापीय ऊर्जा’ कहते हैं।

प्रश्न 30.

सौर ऊर्जा महासागरों में किन दो रूपों में प्रकट होती है ? उनके नाम लिखिए ।

उत्तर-

- सौर ऊर्जा के प्रभाव से पवनें चलती हैं। समुद्र तल पर बहने वाली पवनें जल तरंगों को उत्पन्न करती हैं और उन्हें तटों की ओर निरंतर बहने के लिए गति प्रदान करती हैं जिससे जल को गतिज ऊर्जा उपयोगी कार्यों के करने में सहायक बनती है।

- सूर्य की गर्मी से समुद्रों का पानी गर्म होता है। उसकी लहरों का तापमान बदलता है जिस कारण सागर ऊष्मीय ऊर्जा (OTE) प्राप्त की जाती है।

प्रश्न 31.

“महासागर ऊर्जा के विशाल भंडार हैं ।”-इस कथन को स्पष्ट करो ।

उत्तर-

महासागर ऊर्जा के विशाल भंडार- महासागर वास्तव में ही ऊर्जा के विशाल भंडार हैं जिनके द्वारा अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा उत्पत्ति के आधार निम्नलिखित हैं-

- सागरों की लहरें गतिज ऊर्जा के कारण विद्युत् उत्पन्न करती हैं।

- सागरों की विभिन्न सतहों के ताप के अंतर से विद्युत् ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सकती है।

- चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण उत्पन्न ज्वार-भाटा से टरबाइन घुमाकर विद्युत् उत्पन्न की जा सकती है जो सागर तटों पर रहने वालों के लिए वरदान बन सकती है।

- सागरों के विभिन्न स्थानों पर लवणों की सांद्रता अलग-अलग होने के कारण उनसे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।

- समुद्री जीवन को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करके पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 32.

भू-तापीय ऊर्जा क्या है ? इसके मुख्य उपयोग क्या हैं ?

उत्तर-

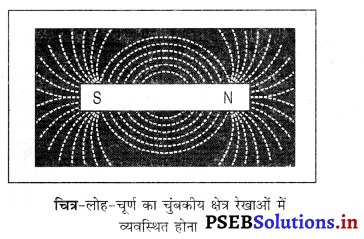

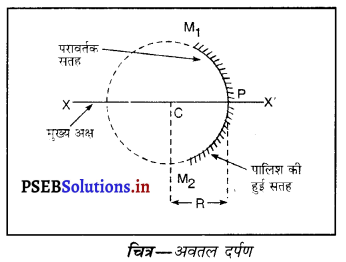

भू-तापीय ऊर्जा-पृथ्वी की सतह के निचले गर्म चट्टानों वाले स्रोत को भू-तापीय ऊर्जा कहा जाता है। भ-तापीय ऊर्जा का अस्तित्व पथ्वी के मध्य भाग के बहत अधिक गर्म होने के कारण है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सूर्य पर निर्भर नहीं। धरती के नीचे स्थित पिघली हुई चट्टानें, जिनको मैग्मा कहा जाता है, भू-तापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के कुछ निकट आता है तो स्थान गर्म बन जाता है। इसके संपर्क में आने वाला जल गर्म हो जाता है और भाप में बदल जाता है।

यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है और बहुत उंचे दबाव पर होती है। जब पृथ्वी के अंदर इन गर्म स्थानों तक पाइप डाले जाते हैं तो भाप बहुत अधिक दबाव से बाहर निकलती है। इस भाप को टरबाइनों को चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। टरबाइनों के चलने से विद्युत् उत्पन्न होती है।

- सारा साल प्रतिदिन 24 घंटे तक विद्युत् चल सकती है।

- क्योंकि इनमें कोई ईंधन नहीं जलाया जाता, अतः प्रदूषण नहीं होता है।

- विद्युत् उत्पन्न करने में खर्च भी कम आता है।

प्रश्न 33.

विखंडन तथा संलयन में उत्पन्न होने वाली ऊर्जाओं की तुलना कीजिए।

उत्तर-

विखंडन और संलयन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा में बहुत बड़ा अंतर है। जब एक ग्राम यूरेनियम को विखंडित किया जाता है तो लगभग 6.2 x 1010 J ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन जब 1 ग्राम ड्यूटीरियम को संलयित किया जाता है तो 2.3 x 1012 J ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु विखंडन को संलयन की अपेक्षा अधिक हानिकारक माना जाता है क्योंकि विखंडन प्रक्रिया से वातावरण में रेडियो सक्रियता बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप गुणसूत्रों और जीन में परिवर्तन आ जाता है। ल्यूकीरिया (blood cancer) हो जाता है तथा जैविक आधार पर अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं।

![]()

प्रश्न 34.

ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों के बीच अंतर स्पष्ट करो ।

अथवा

ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय साधनों के बीच अंतर बताओ।

उत्तर-

हमारे घरों में मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा दो प्रकार की है-

अनवीकरणीय (Non-renewable)-ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी खपत हो जाने के पश्चात् उन्हें दोबारा उत्पादित नहीं किया जा सकता, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। खाना पकाने के लिए हम कोयला, मिट्टी का तेल, L.P.G. आदि का प्रयोग करते हैं । सर्दियों में लकड़ी का कोयला भी गर्मी प्राप्त करने के लिए जलाते हैं। एक बार प्रयुक्त हो जाने के पश्चात् पुनः इन की प्राप्ति नहीं हो सकती। पेड़-पौधों की लकड़ी को भी इसी के अंतर्गत लिया जाता है। यह स्रोत प्रदूषण फैलाते हैं। इसकी उपलब्धता सीमित है।

नवीकरणीय (Renewable)-ऊर्जा के वे स्रोत जिनका कुछ समय के पश्चात् पुनउत्पादन किया जा सकता है, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत बहुत-से हैं। सूर्य, वायु, जल आदि कुछ नवीकरणीय स्रोत हैं। इनका प्रयोग करने से ये पुनउत्पादित हो जाते हैं। इन स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण भी नहीं होता है। ये असीमित और साफ़ ऊर्जा के स्रोत हैं।

प्रश्न 35.

क्या ऊर्जा के सारे नवीकरणीय स्रोत प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते ? व्याख्या करो।

उत्तर-

ऊर्जा के अधिकांश नवीकरणीय स्रोत लगभग प्रदूषण रहित हैं, केवल जैव मात्रा (जैव अपशिष्ट पदार्थ) ऐसा नहीं है। ऊर्जा के अधिकांश नवीकरणीय स्रोत बहुत-से हैं। सूर्य, वायु, जल, कृषि के अपशिष्ट, लकड़ी और पशुओं का गोबर आदि। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। जल से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैव मात्रा जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का गोबर, शहरों में उपलब्ध विघटनकारी अपशिष्ट पदार्थ, फसलों के अपशिष्ट पदार्थ आदि को जलाने पर यह ऊर्जा का कार्य करता है और उत्सर्जित हुआ धुआँ वायु का प्रदूषण करता है।

प्रश्न 36.

पवन चक्की क्या होती है ? इसके लाभ लिखो।

उत्तर-

पवन चक्की- यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें पवन की गतिज ऊर्जा को घूर्णन गति द्वारा यांत्रिक ऊर्जा और फिर विद्युत् ऊर्जा में बदला जाता है। पवन चक्की की रचना-पवन चक्की की रचना को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें ऐलुमिनियम के पतले-चपटे आयताकार खंडों के रूप में, बहुत-सी पंखुड़ियाँ लोहे के पहिये पर लगी रहती हैं। यह पहिया एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के ऊपरी सिरे पर लगा रहता है तथा अपने केंद्र से घूमने वाली शाफ्ट यांत्रिक बंधन गुजरने वाली लौह शाफ्ट (अक्ष) के परितः घूम सकता है। पहिये का तल स्वतः वायु की गति की ब्लेड दिशा के लंबवत् समायोजित हो जाता है, जिससे वायु सदैव पंखुड़ियों पर सामने से टकराती है। पहिये की अक्ष एक लोहे की फ्रैंक से जुड़ी रहती है। बैंक का दूसरा सिरा उस मशीन अथवा डायनमों से जुड़ा रहता है, जिसे पवन ऊर्जा द्वारा गति प्रदान करनी होती है।

कार्यविधि-जब तीव्र गतिशील पवन, पवन-चक्की के ब्लेडों से टकराती है तो वह उन पर एक बल लगाती है, जिसके कारण पवन चक्की के ब्लेड घूमते लगने हैं। पवन चक्की के घूर्णन (rotation) का प्रभाव उसके ब्लेडों की विशेष बनावट के कारण होता है तो बिजली के पंखे के ब्लेडों के समान होती है। पवन चक्की को एक ऐसा बिजली का पंखा समझा जा सकता है जो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो क्योंकि जब पंखे के ब्लेड घूमते हैं तो पवन बहती है परंतु जब पवन बहती है तो पवन चक्की के ब्लेड घूमते हैं। घूमते हुए ब्लेडों की घूर्णन गति के कारण पवन चक्की से गेहूं पीसने की चक्की को चलाना, जल-पंप चलाना, मिट्टी के बर्तन के चाक को घुमाना आदि कार्य किए जा सकते हैं। पवन चक्की ऐसे स्थानों पर लगाई जाती है, जहाँ वायु लगभग पूरे वर्ष तीव्र गति से चलती रहती है।

चित्र में पवन चक्की द्वारा पानी खींचने की क्रिया का प्रदर्शन किया गया है। पवन चक्की की फ्रैंक एक जल-पंप की पिस्टन छड़ से जोड़ दी जाती है। जब वायु, पवन चक्की के ब्लेड से टकराती है तो चक्की का पहिया घूमने लगता है, और पहिये से जुड़ी अक्ष घूमने लगती है। शाफट की घूर्णन गति के कारण फ्रैंक ऊपर-नीचे होने लगती है और जल-पंप की पिस्टन छड़ भी ऊपर-नीचे गति करने लगती है तथा जल-पंप से जल बाहर निकलने लगता है।

पवन ऊर्जा के उपयोग

- पाल-चालित नौकाओं को चलाने के लिए।

- पवन चक्कियों से आटा-चक्कियाँ और जल पंप आदि को चलाने के लिए।

- वायुयानों द्वारा उड़ान भरने के लिए।

- विद्युत् उत्पन्न करने के लिए।

पवन ऊर्जा की हानियाँ (सीमाएँ) –

यद्यपि पवन ऊर्जा के अनेक लाभ हैं, परंतु इसमें कई बाधाएं भी हैं जैसे मान लो जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता हो और उस समय पवन प्रवाह न हो रहा हो। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि उस समय पवन-प्रवाह तीव्र न हो और यह चक्की को न चला सके। पवन-चक्की को स्थापित करने के लिए खुला क्षेत्र भी चाहिए। एक अन्य कमी यह भी है कि इसे स्थापित करने के लिए निर्माण के लिए लागत अत्याधिक आती है।

प्रश्न 37.

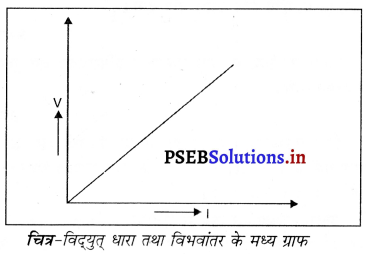

सौर सैल पैनल कैसे तैयार किया जाता है ? चित्र सहित वर्णन करें।

उत्तर-

सौर सैल पैनल का निर्माण-सौर सेल पैनल अनेक सौर सैलों के सामूहिक रूप से निर्मित किया जाता है। यहाँ अनेक सौर सैलों को विशेष क्रम में व्यवस्थित करके सौर सैल पैनल बनाये जाते हैं, जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है।

सौर सेल पैनल- यह अर्ध-चालकों की सहायता से बनाई गई ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोगी कार्य करती है। सूर्य की किरणें बनावटसौर सेल पैनल अनेक सौर सेलों के सामूहिक रूप से कार्य करने की योग्यता पर आधारित होते हैं। अनेक सौर सेलों के विशेष क्रम में सौर सेल व्यवस्थित करके सौर सेल पैनल बनाये जाते हैं। इसे ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां पर्याप्त मात्रा में धूप आती हो। पैनल की दिशा को बदलने की सौर पैनल से डी० सी० आऊटपुट लाने वाली तारें व्यवस्था भी की जाती है।

कार्यविधि-सिलिकॉन तथा गैलियम जैसे अर्ध-चालकों की सहायता से बनाये गए सौर सेलों के पैनल पर जब सौर ऊर्जा पड़ती है तो अर्ध-चालक के दो भागों में विभवांतर स्टोरेज बैटरी उत्पन्न हो जाता है। चार वर्ग सेमी० के एक सौर सेल के द्वारा 60 मि० ली० ऐंपियर धारा लगभग 0.4 – 0.5 वोल्ट पर उत्पन्न होती है। सौर सेलों की कम या अधिक संख्या के आधार पर कम या अधिक विदयुत् ऊर्जा प्राप्त की जाती है।

उपयोग-

- सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है।

- कृत्रिम उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक यानों में विद्युत् का प्रबंध किया जाता है।

अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

ऊर्जा का अंतत: मुख्य स्रोत कौन-सा है ?

उत्तर-

सूर्य।

प्रश्न 2.

ऊर्जा के स्रोतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है ?

उत्तर-

ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है-

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

- अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।

प्रश्न 3.

बायोगैस के अवयव कौन-कौन से हैं ?

उत्तर-

CH4, CO2, H2, तथा H2S । इनमें से मीथेन 65% होती है।

![]()

प्रश्न 4.

किन्हीं दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए।

उत्तर-

- कोयला,

- पेट्रोलियम।

प्रश्न 5.

एक कारण बताओ जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बायोगैस एक अच्छा ईंधन है।

उत्तर-

इसका अधिक भाग मीथेन है जो स्वयं उत्तम ईंधन है।

प्रश्न 6.

बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वरदान क्यों माना जाता है ?

उत्तर-

इसमें गैसीय ईंधन के अतिरिक्त स्लरी के रूप में खाद मिलती है।

प्रश्न 7.

L.P.G. के अवयव लिखिए।

उत्तर-

इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। L.P.G. का मुख्य अवयव ब्यूटेन है, जिसे उच्च दाब पर तरल रूप में बदला जा सकता है।

प्रश्न 8.

अनवीकरणीय ईंधन कौन-कौन से हैं ?

उत्तर-

- कोयला,

- पेट्रोलियम तथा

- प्राकृतिक गैस।

प्रश्न 9.

कोल गैस क्या है ?

उत्तर-

कोल गैस –यह हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है।

प्रश्न 10.

जीव द्रव्यमान (biomass) क्या होता है ?

उत्तर–

जीव द्रव्यमान-पौधों तथा जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों को जीव द्रव्यमान कहते हैं।

प्रश्न 11.

पवन ऊर्जा की परिभाषा लिखो।

उत्तर-

पवन ऊर्जा (Wind Energy)-वायु के विशाल द्रव्यमान की गतिशीलता से संबंधित गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं।

प्रश्न 12.

ईंधन के रूप में गोबर की उपलों की कोई दो हानियां लिखो।

उत्तर-

- इनका दहन अपूर्ण होता है, जिससे धुआं उत्पन्न होता है।

- गोबर में उपस्थित लाभप्रद तत्व नष्ट हो जाते हैं।

प्रश्न 13.

बायोगैस का मुख्य स्त्रोत क्या हैं ?

उत्तर–

बायोगैस का मुख्य स्रोत गोबर है।

प्रश्न 14.

ईंधन के अतिरिक्त बायोगैस का एक उपयोग लिखिए ।

उत्तर-

बायोगैस का प्रयोग सड़कों का प्रकाश करने में होता है।

![]()

प्रश्न 15.

बायोगैस संयंत्र की कौन-सी विभिन्न किस्में हैं ?

उत्तर-

- स्थायी गुंबद संयंत्र

- तैरती गैस टंकी संयंत्र।

प्रश्न 16.

सौर पैनल क्या है ?

उत्तर-

सौर पैनल- यह अर्ध-चालकों से बनाई गई ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोगी कार्य करता है।

प्रश्न 17.

किन्हीं चार अर्ध-चालकों के नाम बनाओ जिनसे सौर सैल बनाये जाते हैं।

अथवा

ऐसे दो पदार्थों के नाम बनाओ जिनका उपयोग सौर सैल के निर्माण में किया जाता है ?

उत्तर-

सिलिकॉन, गैलियम, सेलेनियम, जर्मेनियम।।

प्रश्न 18.

अर्ध-चालकों से निर्मित सौर सेलों की दक्षता कितनी है ?

उत्तर-

10%-18%.

प्रश्न 19.

सागरीय तापीय ऊर्जा को किस उपयोगी रूप में बदला जा सकता है ?

उत्तर-

विद्युत् में।

प्रश्न 20.

अर्ध-चालकों की चालकता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ?

उत्तर-

अर्ध-चालकों की चालकता को विशेष अपद्रव्य (Impurity) मिलाकर बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न 21.

पारंपरिक रूप से सौर ऊर्जा के दो उपयोग लिखिए।

उत्तर-

- कपड़े सुखाने से,

- समुद्र के पानी से नमक बनाने में।

प्रश्न 22.

सौर पैनेलों के दो लाभ लिखिए।

उत्तर-

- सड़कों पर प्रकाश करने,

- जल-पंप चलाने में।

प्रश्न 23.

कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत् ऊर्जा किस साधन से प्राप्त की जाती है ?

उत्तर-

सौर पैनलों से।

प्रश्न 24.

जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं ?

उत्तर-

जीवाश्म ईंधन-जीव-जंतुओं के अवशेष धरती के नीचे दबे रहे और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होकर ईंधन में परिवर्तित हो गए जिसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। उदाहरण-कोयला, पेट्रोलियम ।

प्रश्न 25.

अनवीकरणीय ईंधनों के तीन उदाहरण दें।

उत्तर-

- कोयला

- मिट्टी का तेल

- L.P.G.

प्रश्न 26.

किन्हीं दो नवीनीकृत स्रोतों के नाम लिखो।

उत्तर-

नवीनीकृत स्रोतों के नाम (Names of Renewable Sources)-

- जल

- हवा।

प्रश्न 27.

बायोगैस किन पदार्थों से तैयार की जाती है ?

उत्तर-

बायोगैस-जंतुओं तथा पौधों के अपशिष्ट, जल की उपस्थिति तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन होने पर बायोगैस तैयार होती है।

प्रश्न 28.

समुद्र तापीय ऊर्जा क्या है ?

उत्तर-

समुद्र तापीय ऊर्जा-समुद्र की सतह के जल तथा गहराई वाले जल के तापमान में अंतर के कारण प्राप्त हुई ऊर्जा को समुद्र तापीय ऊर्जा कहते हैं।

![]()

प्रश्न 29.

शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस ऊर्जा को आवश्यकता होती है ?

उत्तर-

पेशीय ऊर्जा।

प्रश्न 30.

किस ईंधन के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया ?

उत्तर-

कोयले के उपयोग ने ।

प्रश्न 31.

जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं ?

उत्तर-

अनवीकरणीय स्रोत।

प्रश्न 32.

विद्युत् संयंत्रों में किस ईंधन को जलाकर प्रायः भाप बनाई जाती है ?

उत्तर-

जीवाश्म ईंधन (कोयला) को।

प्रश्न 33.

जिन संयंत्रों में ईंधन को जलाकर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं ?

उत्तर-

तापीय विद्युत् संयंत्र।

प्रश्न 34.

जल विद्युत् संयंत्रों में स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार की ऊर्जा में होता है ?

उत्तर-

गतिज ऊर्जा से विद्युत् ऊर्जा।

प्रश्न 35.

पवन ऊर्जा फार्म किसे कहते हैं ?

उत्तर-

जब किसी विशाल क्षेत्र में अनेक पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं तो उस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं।

प्रश्न 36.

किस देश को पवनों का देश कहा जाता है ?

उत्तर-

डेनमार्क को।

प्रश्न 37.

पवन ऊर्जा के लिए पवनों की चाल कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर-

15 Km/h से अधिक।

प्रश्न 38.

सौर कक्कर में कांच की शीट का ढक्कन क्यों लगाया जाता है ?

उत्तर-

ग्रीन हाऊस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए।

प्रश्न 39.

सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं ?

उत्तर-

विद्युत् ऊर्जा में।

प्रश्न 40.

महासागरों में जल का स्तर किस कारण चढ़ता और गिरता है ?

उत्तर-

चंद्रमा के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण।

प्रश्न 41.

नाभिकीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होता है ?

उत्तर-

नाभिकीय विखंडन से।

![]()

प्रश्न 42.

भारी नाभिक तत्त्वों के तीन उदाहरण दीजिए ।

उत्तर-

- यूरेनियम,

- प्लूटोनियम,

- थोरियम।

प्रश्न 43.

अल्बर्ट आइंस्टीन का नाभिकीय विखंडन संबंधी सूत्र लिखिए।

उत्तर-

E = Δ mc2 |

प्रश्न 44.

हमारे देश में नाभिकीय विद्युत् संयंत्र कहाँ-कहाँ स्थित हैं ?

उत्तर-

तारापुर (महाराष्ट्र) राणा प्रताप सागर (राजस्थान), कलपाक्कम (तमिलनाडु), नरौरा (उत्तर प्रदेश), कटरापर (गुजरात) और कैगा (कर्नाटक) ।

प्रश्न 45.

C.N.G. का पूरा नाम लिखिए।

उत्तर-

संपीड़ित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas).

प्रश्न 46.

ऊर्जा का अंततः मुख्य स्रोत कौन-सा है ?

उत्तर-

सूर्य।

प्रश्न 47.

सौर सैल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है ?

उत्तर-

सौर ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में।।

प्रश्न 48.

विद्युत् उत्पादन करने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करने से पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता ?

उत्तर-

पवन ऊर्जा।

प्रश्न 49.

सौर सैल क्या होते हैं ?

उत्तर-

सौर सैल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित करती है।

प्रश्न 50.

कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत् ऊर्जा किस साधन से प्राप्त की जाती है ?

उत्तर-

सौर पैनलों से।

प्रश्न 51.

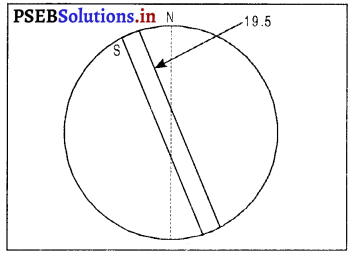

चित्र में दर्शाए गए यंत्र में किस किस्म का दर्पण अधिक सही होता है ?

उत्तर-

समतल दर्पण।

प्रश्न 52.

नीचे दिए चित्र में दर्शाए गए यंत्र का नाम लिखो। इसमें क्या तैयार किया जा रहा है?

उत्तर-

यंत्र का नाम-स्थिर गुम्बदाकार बायो गैस संयंत्र है। इस यंत्र में बायो गैस (जैव गैस) तैयार की जा रही है ।

प्रश्न 53.

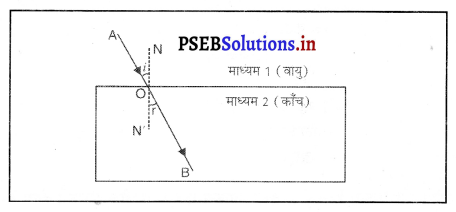

नीचे दिए गये चित्र में 1 तथा 2 को अंकित करो।

उत्तर-

1. समतल दर्पण

2. बाहरी लकड़ी का बक्सा।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

बहु-विकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

अनवीकरणीय स्रोत है

(a) सौर ऊर्जा

(b) पवन ऊर्जा

(c) प्राकृतिक गैस

(d) जल।

उत्तर-

(c) प्राकृतिक गैस।

प्रश्न 2.

जल विद्युत् संयंत्र में प्रयोग की जाती है

(a) पवन ऊर्जा

(b) बहते जल की ऊर्जा

(c) कोयले के जलने से उत्पन्न हुई ऊर्जा

(d) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(b) बहते जल की ऊर्जा।

प्रश्न 3.

एक ताप विद्युत् संयंत्र में प्रयोग की जाती है

(a) पवन ऊर्जा

(b) बहते जल की ऊर्जा

(c) जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊर्जा

(d) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(c) जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊर्जा।

![]()

प्रश्न 4.

एक बॉक्सनुमा सौर कुक्कर को 2-3 घंटे सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका ताप परिसर होगा –

(a) 60°C से 80°C

(b) 80°C से 100°C

(c) 100°C से 140°C

(d) 140°C से 180°C.

उत्तर-

(c) 100°C से 140°C.

प्रश्न 5.

सौर ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में बदलता है-

(a) सौर जल ऊष्मक

(b) सौर सैल पैनल

(c) सौर भट्टी

(d) सौर कुक्कर।

उत्तर-

(b) सौर सैल पैनल।

प्रश्न 6.

सौर सैल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ?

(a) कार्बन

(b) सिलिकॉन

(c) सोडियम

(d) कोबाल्ट।

उत्तर-

(b) सिलिकॉन।

प्रश्न 7.

वह उपकरण जो ऊर्जा के एक रूप को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है ?

(a) सौर कुक्कर

(b) सौर सैल

(c) इंजन

(d) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(c) इंजन।

प्रश्न 8.

निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है ?

(a) लकड़ी

(b) गोबर गैस

(c) कोयला

(d) नाभिकीय गैस।

उत्तर-

(d) नाभिकीय ऊर्जा।

प्रश्न 9.

निम्नलिखित में से कौन ठोस ईधन नहीं है ?

(a) कोयला

(b) लकड़ी

(c) कोक

(d) किरोसीन।

उत्तर-

(d) किरोसीन।

प्रश्न 10.

निम्न में से कौन-सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ?

(a) पवन ऊर्जा

(b) सौर ऊर्जा

(c) जीवाश्मी ईंधन

(d) जल ऊर्जा।

उत्तर-

(c) जीवाश्मी ईंधन।

प्रश्न 11.

ऊर्जा का वास्तविक एकमात्र स्रोत क्या है ?

(a) सूर्य

(b) जल

(c) यूरेनियम

(d) जीवाश्मी ईंधन।

उत्तर-

(a) सूर्य।

प्रश्न 12.

बायोगैस का मुख्य अवयव है

(a) CO2

(b) CH4

(c) H2

(d) H2S.

उत्तर-

(b) CH4

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(i) सोलर कुक्कर …………………. ऊर्जा को …………………………. ऊर्जा में रूपांतरित करता है।

उत्तर-

प्रकाश, ऊष्मीय

(ii) टार्च का जलना ……………………………. ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है।

उत्तर-

रासायनिक

(iii) ……………………… गैस, जैव गैस का मुख्य घटक है।

उत्तर-

मीथेन

(iv) पवन-चक्की में पवन की …………………………. ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्यों को करने में होता है।

उत्तर-

गतिज

![]()

(v) जल-विद्युत सयंत्रों में गिरते हुए जल की …………………………… ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है।

उत्तर-

स्थितिज।

उत्तर-

उत्तर-