Punjab State Board PSEB 11th Class Sociology Book Solutions Chapter 4 सामाजिक समूह Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Sociology Chapter 4 सामाजिक समूह

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न । (Textual Questions)

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में दीजिए :

प्रश्न 1.

किसने समूह की दो किस्मों, अन्तःसमूह और बाह्य समूह का वर्णन किया है ?

उत्तर-

डब्ल्यू०जी० समनर (W.G. Sumner) ने अन्तःसमूह तथा बाह्य समूह का जिक्र किया था।

प्रश्न 2.

अन्तःसमूह के दो उदाहरण के नाम बताओ।

उत्तर-

परिवार तथा खेलसमूह अन्तर्समूहों की उदाहरणें हैं।

प्रश्न 3.

बाह्य समूह के दो उदाहरणे के नाम बताओ।

उत्तर-

पिता का दफ्तर तथा माता का स्कूल बाह्य समूह की उदाहरणें हैं।

![]()

प्रश्न 4.

‘संदर्भ समूह’ की अवधारणा किसने दी है ?

उत्तर-

संदर्भ समूह का संकल्प प्रसिद्ध समाजशास्त्री राबर्ट के० मर्टन (Robert K. Merton) ने दिया था।

प्रश्न 5.

हम भावना क्या है ?

उत्तर-

हम भावना व्यक्ति में वह भावना है जिससे वह अपने समूहों के साथ स्वयं को पहचानता है कि वह उस समूह का सदस्य है।

प्रश्न 6.

सी० एच० कूले के द्वारा दिए गए प्राथमिक समूहों के उदाहरणों के नाम बताओ।

उत्तर-

परिवार, पड़ोस तथा खेल समूह ।

![]()

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-35 शब्दों में दीजिए :

प्रश्न 1.

सामाजिक समूहों को परिभाषित करो।

उत्तर-

आगबर्न तथा निमकाफ के अनुसार, “जब कभी भी दो या अधिक व्यक्ति एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तथा एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं।”

प्रश्न 2.

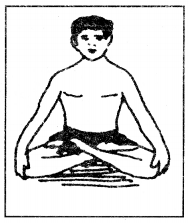

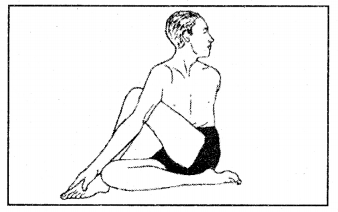

प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हो उदाहरण सहित बताओ ?

उत्तर-

वह समूह जिनके साथ हमारी शारीरिक रूप से नज़दीकी होती है, जिनमें हम अपनेपन को महसूस करते हैं तथा जहां हम रहना पसंद करते हैं, प्राथमिक समूह होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, पड़ोस, खेल समूह इत्यादि।

प्रश्न 3.

द्वितीय समूह से आप क्या समझते हो उदाहरण सहित बताओ ?

उत्तर-

वह समूह जिनकी सदस्यता हम अपनी इच्छा से किसी उद्देश्य के कारण लेते हैं तथा उद्देश्य की पूर्ति होने पर सदस्यता छोड़ देते हैं, द्वितीय समूह होते हैं। यह अस्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिक दल।

![]()

प्रश्न 4.

अन्तःसमूह तथा बाह्य समूह के बीच दो अंतर बताओ।

उत्तर-

- अन्तःसमूह में अपनेपन की भावना होती है परन्तु बाह्य समूह में इस भावना की कमी पाई जाती

- व्यक्ति अन्त:समूह में रहना पसंद करता है जबकि बाह्य समूह में रहना उसे पसंद नहीं होता।

प्रश्न 5.

द्वितीय समूह की विशेषताओं को बताओ।

उत्तर-

- द्वितीय समूहों की सदस्यता उद्देश्यों पर आधारित होती है।

- द्वितीय समूहों की सदस्यता अस्थायी होती है तथा व्यक्ति उद्देश्य की पूर्ति होने के पश्चात् इनकी सदस्यता छोड़ देता है।

- द्वितीय समूहों का औपचारिक संगठन होता है।

- द्वितीय समूहों के सदस्यों के बीच अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं।

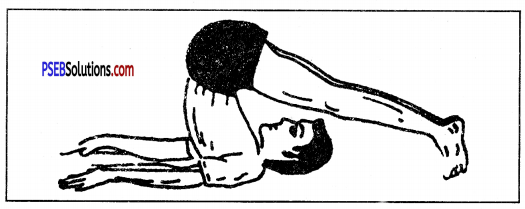

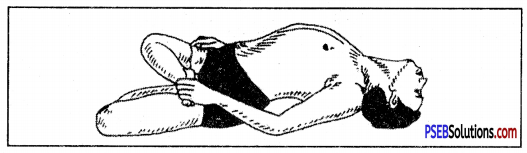

प्रश्न 6.

प्राथमिक समूहों की विशेषताओं को बताओ।

उत्तर-

- इनके सदस्यों के बीच शारीरिक नज़दीकी होती है तथा आकार सीमित होता है।

- यह समूह अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी होते हैं।

- इनके सदस्यों के बीच स्वार्थ वाले संबंध नहीं होते।

- इनके सदस्यों के बीच संबंधों में निरंतरता होती है।

![]()

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 75-85 शब्दों में दीजिए :

प्रश्न 1.

सामाजिक समूह की विशेषताएं बताओ।

उत्तर-

1. सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी सम्बन्ध पाए जाते हैं। सामाजिक समूह व्यक्तियों की एकत्रता को नहीं कहा जाता बल्कि समूह के सदस्यों में आपसी सम्बन्धों के कारण यह सामाजिक समूह कहलाता है। यह आपसी सम्बन्ध अन्तक्रियाओं के परिणामस्वरूप पाया जाता है।

2. समूह में एकता की भावना भी पाई जाती है। सामाजिक समूह के सदस्यों में एकता की भावना के कारण ही व्यक्ति आपस में एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। इस कारण हमदर्दी व प्यार भी इसके तत्त्व हैं।

3. समूह के सदस्यों में हम भावना पाई जाती है व उनमें अपनत्व की भावना का विकास होता है और वह एक-दूसरे की मदद करते हैं।

4. समूह का अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियन्त्रण होता है व यह नियन्त्रण, परम्पराओं, प्रथाओं, नियमों आदि द्वारा पाया जाता है।

5. समूह के सदस्यों में आपसी सम्बन्धों के कारण अन्तक्रिया होती है, जिस कारण वे आपस में बहुत नज़दीकी से जुड़े होते हैं।

6. समूह के सदस्यों में साझेपन की भावना होती है, जिससे उनके विचार साझे होते हैं।

प्रश्न 2.

प्राथमिक समूह का महत्त्व लिखें।

उत्तर-

- प्राथमिक समूह में व्यक्ति व समाज दोनों का विकास होता है।

- प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों में से पहला समूह यह ही पाया जाता है।

- समाजीकरण की प्रक्रिया भी इस समूह से सम्बन्धित है।

- व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है क्योंकि समूह व्यक्ति में सामाजिक गुण भरता है।

- व्यक्ति इसके अधीन अपने समाज के परिमापों, मूल्यों, परम्पराओं, रीति-रिवाजों इत्यादि का भी ज्ञान प्राप्त करता है।

- व्यक्ति सबसे पहले इसका सदस्य बनता है।

- सामाजिक नियन्त्रण का आधार भी प्राथमिक समूह में होता है जिसमें समूह के हित को अधिक महत्त्व दिया जाता है।

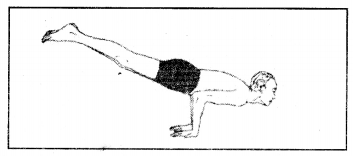

प्रश्न 3.

प्राथमिक तथा द्वितीय समूहों के बीच क्या अंतर हैं ?

उत्तर-

- प्राथमिक समूह आकार में छोटे होते हैं व द्वितीय समूह आकार में बड़े होते हैं।

- प्राथमिक समूह में सम्बन्ध प्रत्यक्ष, निजी व अनौपचारिक होते हैं पर द्वितीय समूहों में सम्बन्ध अप्रत्यक्ष व औपचारिक होते हैं।

- प्राथमिक समूहों के सदस्यों में सामूहिक सहयोग की भावना पाई जाती है पर द्वितीय समूहों में सदस्य एकदूसरे से सहयोग केवल अपने विशेष हितों को ध्यान में रख कर करते हैं।

- प्राथमिक समूह के सदस्यों में आपसी सम्बन्ध की अवधि बहुत लम्बी होती है पर द्वितीय समूहों में अवधि की कोई सीमा निश्चित नहीं होती यह कम भी हो सकती है व अधिक भी।

- प्राथमिक समूह अधिकतर गांवों में पाए जाते हैं पर द्वितीय समूह प्रायः शहरों में पाए जाते हैं।

![]()

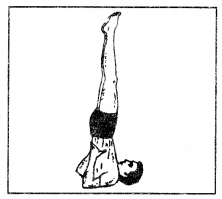

प्रश्न 4.

अन्तर्समूह की विशेषताएं बताओ।

उत्तर-

समनर द्वारा वर्गीकृत समूह सांस्कृतिक विकास की सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। अन्तर्समूहों को ‘हम समूह’ (We groups) भी कहा जाता है। समूह को व्यक्ति अपना समझता है। व्यक्ति इन समूहों से सम्बन्धित भी होता है। मैकाइवर व पेज (MacIver & Page) ने अपनी पुस्तक ‘समाज’ (Society) में अन्तर्समूहों का अर्थ उन समूहों से लिया है जिनसे व्यक्ति अपने आप मिल लेता है। उदाहरण के तौर पर जाति, धर्म, परिवार, कबीला, लिंग इत्यादि कुछ ऐसे समूह हैं जिनके बारे में व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है।

अन्तर्समूहों की प्रकृति शांत होती है व आपसी सहयोग, आपसी मिलनसार, सद्भावना आदि जैसे गुण पाए जाते हैं। अन्तर्समूहों में व्यक्ति का बाहर वालों के प्रति दृष्टिकोण दुश्मनी वाला होता है। इन समूहों में मनाही भी होती है। कई बार लड़ाई करने के समय लोग फिर समूह से जुड़ कर दूसरे समूह का मुकाबला करने लग जाते हैं। अन्तर्समूहों में ‘हम की भावना’ पाई जाती है।

IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250-300 शब्दों में दें:

प्रश्न 1.

सामाजिक समूह से तुम क्या समझते हैं ? विस्तृत रूप में लिखो।

उत्तर-

समूह का अर्थ (Meaning of Group)—साधारण व्यक्ति समूह शब्द को रोज़ाना बोल-चाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। साधारण मनुष्य समूह शब्द का एक अर्थ नहीं निकालते बल्कि अलग-अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे यदि हमें किसी वस्तु का लोगों पर प्रभाव अध्ययन करना है तो हमें उस वस्तु को दो समूहों में रख कर अध्ययन करना पड़ेगा। एक तो वह समूह है जो उस वस्तु का प्रयोग करता है एवं दूसरा वह समूह जो उस वस्तु का प्रयोग नहीं करता है। दोनों समूहों के लोग एक-दूसरे के करीब भी रहते हो सकते हैं व दूर भी, परन्तु हमारे लिए यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि हमारे उद्देश्य भिन्न हैं तो समूह भी भिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार आम शब्दों में व साधारण व्यक्ति के लिए मनुष्यों का एकत्र समूह होता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी रोज़ाना ज़िन्दगी समूह के बीच भाग लेने से सम्बन्धित होती है। सबसे प्रथम परिवार में, परिवार से बाहर निकल कर दूसरे समूहों के बीच वह शामिल हो जाता है। इस सामाजिक समूह के बीच व्यक्तियों की अर्थपूर्ण क्रियाएं पाई जाती हैं। व्यक्ति केवल इन समूहों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है किन्तु प्रश्न यह है कि समूह के अर्थ क्या हैं ? एक आम आदमी के अर्थों से समाज शास्त्र के अर्थों में अन्तर है। साधारण व्यक्ति के लिए कुछ व्यक्तियों का एकत्र समूह है, पर समाजशास्त्र के लिए नहीं है। समाजशास्त्र में समूह में कुछ व्यक्तियों के बीच निश्चित सम्बन्ध होते हैं एवं उन सम्बन्धों का परिणाम भाईचारे व प्यार की भावना में निकलता है।

समूह की परिभाषाएं (Definitions of Group) –

1. बोगार्डस (Bogardus) के अनुसार, “एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ साझे लक्ष्यों पर होता है और जो एक-दूसरे को प्रेरणा देते हों, जिनमें साझी भावना हो और जो साझी क्रियाओं में शामिल हों।”

2. सैन्डर्सन (Sanderson) के अनुसार, “समूह दो या दो से अधिक सदस्यों की एकत्रता है जिसमें मनोवैज्ञानिक अन्तर्कार्यों का एक निश्चित ढंग पाया जाता है तथा अपने विशेष प्रकार के सामूहिक व्यवहार के कारण अपने सदस्यों व ज्यादातर दूसरों द्वारा भी इसको वास्तविक समझा जाता है।”

3. गिलिन और गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार, “सामाजिक समूह की उत्पत्ति के लिए एक ऐसी परिस्थिति का होना अनिवार्य है जिससे सम्बन्धित व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अन्तर उत्तेजना व अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया हो सके जिसमें सामान्य उत्तेजनाएं व हितों पर सब का ध्यान केन्द्रित हो सके व कुछ सामान्य प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं व भावनाओं का विकास हो सके।”

ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों की एकत्रता, जो शारीरिक तौर पर तो नज़दीक हैं परन्तु वह एक-दूसरे के साझे हितों की प्राप्ति के लिए सहयोग नहीं करते व एक-दूसरे के आपसी अन्तक्रिया द्वारा प्रभावित नहीं करते, उन्हें समूह नहीं कह सकते। इसे केवल एकत्र या लोगों की भीड़ कहा जा सकता है। समाजशास्त्र में समूह उन व्यक्तियों के जोड़ या एकत्र को कहते हैं जो एक समान हों व जिसके सदस्यों में आपसी सामाजिक क्रिया-प्रतिक्रिया, सामाजिक सम्बन्ध, चेतनता, सामान्य हित, प्रेरक, स्वार्थ, उत्तेजनाएं व भावनाएं होती हैं।

इस तरह समूह के सदस्य एक-दूसरे से बन्धे रहते हैं व एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक समूह के बीच विचारों का आदान-प्रदान भी पाया जाता है। सामाजिक समूह के बीच शारीरिक नज़दीकी ही नहीं बल्कि साझे आकर्षण की चेतनता भी पाई जाती है। इसमें सामान्य हित व स्वार्थ भी होते हैं।

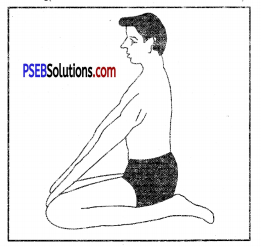

![]()

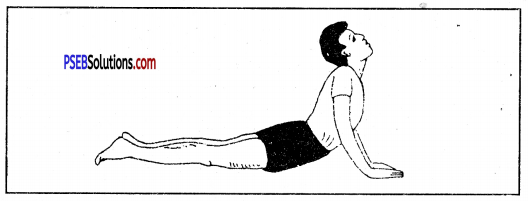

प्रश्न 2.

प्राथमिक तथा द्वितीय समूहों का आप किस प्रकार वर्णन करोगे ?

उत्तर-

प्राथमिक समूह (Primary Groups)-चार्ल्स कूले एक अमेरिकी समाजशास्त्री था जिसने प्राथमिक व सैकण्डरी समूहों के बीच सामाजिक समूहों का वर्गीकरण किया। प्रत्येक समाजशास्त्री ने किसी-न-किसी रूप में इस वर्गीकरण को स्वीकार किया है। प्राथमिक समूह में कूले ने बहुत ही नज़दीकी सम्बन्धों को शामिल किया है जैसे, आस-पड़ोस, परिवार, खेल समूह आदि। उसके अनुसार इन समूहों के बीच व्यक्ति के सम्बन्ध बहुत प्यार, आदर, हमदर्दी व सहयोग वाले होते हैं । व्यक्ति इन समूहों के बीच बिना झिझक के काम करता है। यह समूह स्वार्थ की भावना रहित होते हैं। इनमें ईर्ष्या, द्वेष वाले सम्बन्ध नहीं होते। व्यक्तिगत भावना के स्थान पर इनमें सामूहिक भावना होती है। व्यक्ति इन समूहों के बीच प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। चार्ल्स कूले (Charles Cooley) ने प्राथमिक समूह के बारे अपने निम्नलिखित विचार दिए हैं-

“प्राथमिक समूह से मेरा अर्थ उन समूहों से है जिनमें विशेषकर आमने-सामने के सम्बन्ध पाए जाते हैं। यह प्राथमिक कई अर्थों में हैं परन्तु मुख्य तौर से इस अर्थ में कि व्यक्ति के स्वभाव व आदर्श का निर्माण करने में मौलिक हैं। इन गहरे व सहयोगी सम्बन्धों के परिणामस्वरूप सदस्यों के व्यक्तित्व साझी पूर्णता में घुल-मिल जाते हैं ताकि कम-से-कम कई उद्देश्यों के लिए व्यक्ति का स्वयं ही समूह का साझा जीवन एक उद्देश्य बन जाता है। शायद इस पूर्णता को वर्णन करने का सबसे सरल तरीका है। इसको ‘हम’ समूह भी कहा जाता है। इसमें हमदर्दी व परस्पर पहचान की भावना लुप्त होती है एवं ‘हम’ इसका प्राकृतिक प्रकटीकरण है।”

चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह कई अर्थों में प्राथमिक हैं। यह प्राथमिक इसलिए हैं कि यह व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यक्ति का समाज से सम्बन्ध भी इन्हीं द्वारा होता है। आमने-सामने के सम्बन्ध होने के कारण इनमें हमदर्दी, प्यार, सहयोग व निजीपन पाया जाता है। व्यक्ति आपस में इस प्रकार एकदूसरे से बन्धे होते हैं कि उनमें निजी स्वार्थ की भावना ही खत्म हो जाती है। छोटी-मोटी बातों को तो वह वैसे ही नज़र-अन्दाज़ कर देते हैं। आवश्यकता के समय यह एक-दूसरे की सहायता भी करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी यह महत्त्वपूर्ण है। कूले के अनुसार, “ये समूह लगभग सारे समय व विकास सभी स्तरों पर सर्वव्यापक रहे हैं। ये मानवीय स्वभाव व मानवीय आदर्शों में जो सर्वव्यापक अंश हैं, उसके मुख्य आधार हैं।” चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों में निम्नलिखित तीन समूहों को महत्त्वपूर्ण बताया-

(1) परिवार (2) खेल समूह (3) पड़ोस

कूले के अनुसार यह तीनों समूह सर्वव्यापक हैं व समाज में प्रत्येक समय व प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित होते हैं। व्यक्ति जन्म के पश्चात् अपने आप जीवित नहीं रह सकता इसीलिए उसके पालन-पोषण के लिए परिवार ही प्रथम समूह है जिसमें व्यक्ति स्वयं को शामिल समझता है।

परिवार के बीच रह कर बच्चे का समाजीकरण होता है। बच्चा समाज में रहने के तौर-तरीके सीखता है अर्थात् प्राथमिक शिक्षा की प्रप्ति उससे परिवार में रह कर ही होती है। व्यक्ति अपनी संस्कृति, रीति-रिवाज, परम्पराओं इत्यादि को भी परिवार में रह कर ही प्राप्त करता है। परिवार में व्यक्ति के सम्बन्ध आमने-सामने वाले होते हैं व परस्पर सहयोग की भावना होती है। परिवार के बाद वह अपने आस-पड़ोस के साथ सम्बन्धित हो जाता है, क्योंकि घर से बाहर निकल कर वह आस-पड़ोस के सम्पर्क में आता है। इस प्रकार वह परिवार की भांति प्यार लेता है। उसको बड़ों का आदर करना या किसी से कैसे बात करनी चाहिए इत्यादि का पता लगता है। आस-पड़ोस के सम्पर्क में आने के पश्चात् वह खेल समूह में आ जाता है। खेल समूह में वह अपनी बराबरी की उम्र के बच्चों में आकर अपने आप को कुछ स्वतन्त्र समझने लग जाता है। खेल समूह में वह अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों को रचनात्मक प्रकटीकरण देता है। अलग-अलग खेलों को खेलते हुए वह दूसरों से सहयोग करना भी सीख जाता है। खेल खेलते हुए वह कई नियमों की पालना भी करता है। इससे उसको अनुशासन में रहना भी आ जाता है। वह आप भी दूसरों के व्यवहार अनुसार काम करना सीख लेता है। इससे उसके चरित्र का भी निर्माण होता है। इन सभी समूहों के बीच आमने-सामने के सम्बन्ध व नज़दीकी सम्बन्ध होते हैं। इस कारण इन समूहों को प्राथमिक समूह कहा जाता है।

द्वितीय समूह (Secondary Groups)-चार्ल्स कूले ने दूसरे समूह में द्वितीय समूह का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। आजकल के समाजों में व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को प्राथमिक ग्रुप में ही रह कर पूरी नहीं कर सकता। उसे दूसरे व्यक्तियों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण द्वितीय ग्रुप की आधुनिक समाज में प्रधानता है। इसी कारण प्राथमिक समूहों की महत्ता भी पहले से कम हो गई है। इन समूहों की जगह दूसरी अन्य संस्थाओं ने भी ले ली है। विशेषकर शहरी समाज में से तो प्राथमिक समूह एक तरह से अलोप हो ही गए हैं। यह समूह आकार में बड़े होते हैं व सदस्यों के आपस में ‘हम’ से सम्बन्ध होते हैं अर्थात् द्वितीय ग्रुप में प्रत्येक सदस्य अपना-अपना काम कर रहा होता है तो भी वह एक-दूसरे के साथ जुड़ा होता है।

इन समूहों के बीच सदस्यों के विशेष उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति आपसी सहयोग से हो सकती है। इन समूहों के बीच राष्ट्र, सभाएं, राजनीतिक पार्टियां, क्लब इत्यादि आ जाते हैं। इनका आकार भी बड़ा होता है। इनकी उत्पत्ति भी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होती है। इसी कारण इस समूह के सभी सदस्य एक-दूसरे को जानते नहीं होते।

द्वितीय समूह किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकसित होते हैं। इनका आकार भी बड़ा होता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ हित की पूर्ति के लिए इसमें दाखिल होता है अर्थात् इस समूह का सदस्य बनता है व उद्देश्य पूर्ति के पश्चात् इस समूह से अलग हो जाता है। इन समूहों के बीच सदस्यों के आपसी सम्बन्धों में भी बहुत गहराई दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि आकार बड़ा होने से प्रत्येक सदस्य को निजी तौर से जानना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सदस्य के ऊपर गैर-औपचारिक साधनों के द्वारा नियन्त्रण भी होता है। प्रत्येक सदस्य को अपने व्यवहार को इन्हीं साधनों के द्वारा ही चलाना पड़ता है।

![]()

प्रश्न 3.

समाज के सदस्य होने के नाते तुम अन्य समूहों के साथ अन्तर्किया करते हो। आप किस प्रकार इसे समाजशास्त्रीय परिपेक्षय के रूप में देखोगे ?

उत्तर-

हम लोग समाज में रहते हैं तथा समाज में रहते हुए हम कई प्रकार के समूहों से अन्तक्रिया करते ही रहते हैं। अगर हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्षय से देखें तो हम इन्हें कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम परिवार में रहते हैं, पड़ोस में अन्तक्रिया करते हैं, अपने दोस्तों के समूह के साथ बैठते हैं। यह समूह प्राथमिक होते हैं क्योंकि हम इन समूहों के सदस्यों के साथ प्रयत्क्ष रूप से अन्तर्किया करते हैं क्योंकि हम इनके साथ बैठना पसंद करते हैं। हम इन समूहों के स्थायी सदस्य होते हैं तथा सदस्यों के बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं। इन समूहों का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्त्व होता है क्योंकि इन समूहों के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। व्यक्ति जहाँ मर्जी चला जाए, परिवार, पड़ोस तथा खेल समूह जैसे प्राथमिक समूह उसे प्रत्येक स्थान पर मिल जाएंगे।

प्राथमिक समूहों के साथ-साथ व्यक्ति कुछ ऐसे समूहों का भी सदस्य होता है जिनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है तथा व्यक्ति अपनी इच्छा से ही इनका सदस्य बनता है। ऐसे समूहों को द्वितीय समूह कहा जाता है। इस प्रकार के समूहों का एक औपचारिक संगठन होता है जिसके सदस्यों का चुनाव समय समय पर होता रहता है। व्यक्ति इन समूहों का सदस्य किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनता है तथा वह उद्देश्य प्राप्ति के पश्चात् इनकी सदस्यता छोड़ सकता है। राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन इत्यादि जैसे समूह इसकी उदाहरण हैं।

अगर कोई साधारण व्यक्ति अलग-अलग समूहों के साथ अन्तक्रिया करता है तो उसके लिए इन समूहों का कोई अलग-अलग अर्थ नहीं होगा परन्तु एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्षय से सभी प्रकार के समूहों को अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ तक कि अलग-अलग समाजशास्त्रियों ने भी इनके अलग-अलग प्रकार दिए हैं क्योंकि इनके साथ हमारा अन्तक्रिया करने का तरीका भी अलग-अलग होता है।

प्रश्न 4.

‘मानवीय जीवन सामाजिक जीवन होता है। उदाहरण सहित व्याख्या करो।

उत्तर-

इसमें कोई शक नहीं है कि मनुष्य का जीवन सामूहिक जीवन होता है तथा वह समूह में ही पैदा होता तथा मरता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय वह सबसे पहले परिवार नामक प्राथमिक समूह के सम्पर्क में आता है। मनुष्यों के बच्चे सभी जीवों के बच्चों में से सबसे अधिक समय के लिए अपने परिवार पर निर्भर करते हैं। परिवार अपने बच्चों को पालता-पोसता है तथा धीरे-धीरे उन्हें बड़ा करता है। जिस कारण उसे अपने परिवार के साथ सबसे अधिक प्यार तथा लगाव होता है। परिवार ही बच्चे का समाजीकरण करता है, उन्हें समाज में रहने के तरीके सिखाता है, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करता है, ताकि वह आगे चलकर समाज का अच्छा नागरिक बन सके। इस प्रकार परिवार नामक समूह व्यक्ति को सामूहिक जीवन का प्रथम पाठ पढ़ाता है।

परिवार के बाद बच्चा जिस समूह के सम्पर्क में आता है वह है पड़ोस तथा खेल समूह । छोटे से बच्चे को पड़ोस में लेकर जाया जाता है जहाँ परिवार के अतिरिक्त अन्य लोग भी बच्चे को प्यार करते हैं। बच्चे के ग़लत कार्य करने पर उसे डाँटा जाता है। इसके साथ-साथ बच्चा मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेल समूह का निर्माण करता है तथा नए-नए नियम सीखता है। खेल समूह में रहकर ही बच्चे में नेता बनने के गुण पनप जाते हैं जोकि सामाजिक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं । यह दोनों समूह भी प्राथमिक समूह होते हैं।

जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो यह कई प्रकार के समूहों का सदस्य बनता है जिन्हें द्वितीय समूह कहा जाता है। वह किसी दफ्तर में नौकरी करता है, किसी क्लब, संस्था या सभा का सदस्य बनता है ताकि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। वह किसी राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन अथवा अन्य सभा की सदस्यता भी ग्रहण करता है जिससे पता चलता है कि वह जीवन में प्रत्येक समय किसी न किसी समूह का सदस्य बना रहता है। वह अपनी मृत्यु तक बहुत से समूहों का सदस्य बनता रहता है तथा उनकी सदस्यता छोड़ता रहता है।

इस प्रकार ऊपर लिखित व्याख्याओं को देखकर हम कह सकते हैं कि मानवीय जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जब वह किसी न किसी समूह का सदस्य नहीं होता। इस प्रकार मनुष्य का जीवन सामूहिक जीवन होता है तथा समूहों के बिना उसके जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

![]()

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

I. बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) :

प्रश्न 1.

इनमें से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है ?

(A) स्थिरता

(B) औपचारिक सम्बन्ध

(C) व्यक्तिगत सम्बन्ध

(D) छोटा आकार।

उत्तर-

(B) औपचारिक सम्बन्ध।

प्रश्न 2.

प्राथमिक समूहों का सामाजिक महत्त्व क्या है ?

(A) यह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

(B) व्यक्ति को प्राथमिक समूह में रहकर सुरक्षा प्राप्त होती है

(C) प्राथमिक समूह सामाजिक नियन्त्रण का प्रमुख आधार है

(D) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(D) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 3.

द्वितीय समूह में क्या नहीं पाया जाता है ?

(A) प्राथमिक नियन्त्रण

(B) प्रतियोगिता

(C) औपचारिक नियन्त्रण

(D) व्यक्तिवादिता।

उत्तर-

(A) प्राथमिक नियन्त्रण।

![]()

प्रश्न 4.

प्राथमिक समूह आकार में कैसे होते हैं ?

(A) बड़े

(B) अनिश्चित

(C) छोटे

(D) असीमित।

उत्तर-

(C) छोटे।

प्रश्न 5.

इनमें से कौन-सी सामाजिक समूह की विशेषता है ?

(A) समूह की स्वयं की संरचना

(B) समूह व्यक्तियों का संगठन

(C) समाज का कार्यात्मक विभाजन

(D) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(D) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 6.

परिवार किस प्रकार का समूह है ?

(A) बर्हिसमूह

(B) द्वितीय समूह

(C) प्राथमिक समूह

(D) चेतन समूह।

उत्तर-

(C) प्राथमिक समूह।

![]()

प्रश्न 7.

कौन-से समूह आकार में बड़े होते हैं ?

(A) प्राथमिक समूह

(B) द्वितीय समूह

(C) चेतन समूह

(D) अचेतन समूह।

उत्तर-

(B) द्वितीय समूह।

प्रश्न 8.

इनमें से कौन-सा प्राथमिक समूह है ?

(A) मित्रों का समूह

(B) खेल समूह

(C) परिवार

(D) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(D) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 9.

इनमें से कौन-सा द्वितीयक समूह है ?

(A) ट्रेड यूनियन

(B) राजनीतिक दल

(C) वैज्ञानिकों का समूह

(D) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(D) उपर्युक्त सभी।

![]()

प्रश्न 10.

प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच क्या आवश्यक होता है ?

(A) शारीरिक नज़दीकी

(B) अनौपचारिक सम्बन्ध

(C) सामाजिक प्रबन्ध

(D) लड़ाई।

उत्तर-

(A) शारीरिक नज़दीकी।

प्रश्न 11.

कौन-सा समूह समाजीकरण में अधिक लाभदायक है ?

(A) सन्दर्भ समूह

(B) क्षैतिज समूह

(C) द्वितीय समूह

(D) लम्ब समूह।

उत्तर-

(C) द्वितीय समूह।

II. रिक्त स्थान भरें (Fill in the blanks) :

1. ………… के अन्तर्समूह तथा बहिर्समूह का वर्गीकरण किया है।

2. ………. अन्तर्समूह की सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

3. संदर्भ समूह का संकल्प ………. ने दिया था।

4. समूह के सदस्यों के बीच ………. भावना होती है।

5. जो समूह व्यक्ति के काफी नज़दीक होते हैं, उन्हें ……… समूह कहते हैं।

6. ……….. समूह की सदस्यता आवश्यकता के लिए की जाती है।

7. ………. समूहों का औपचारिक संगठन होता है।

उत्तर-

- समनर,

- परिवार,

- राबर्ट मर्टन,

- हम,

- प्राथमिक,

- द्वितीय,

- द्वितीय।

![]()

III. सही/गलत (True/False) :

1. व्यक्तियों के इकट्ठ को, जिनसे सामाजिक संबंध होते हैं, समूह कहते हैं।

2. समूह के लिए संबंधों की आवश्यकता नहीं होती।

3. प्राथमिक तथा द्वितीय समूहों का वर्गीकरण कूले ने दिया था।

4. प्राथमिक समूहों में शारीरिक नज़दीकी नहीं होती।

5. द्वितीय समूहों की सदस्यता हितों की पूर्ति के लिए होती है।

6. द्वितीय समूहों में औपचारिक संबंध पाए जाते हैं।

7. प्राथमिक समूहों में गहरे संबंध पाए जाते हैं।

उत्तर-

- सही,

- गलत,

- सही,

- गलत,

- सही,

- सही,

- सही।

IV. एक शब्द/पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर (One Wordline Question Answers) :

प्रश्न 1.

यदि 10 लोग इकटे खड़े हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे ?

उत्तर-

यदि 10 लोग इकट्ठे खड़े हों तो उन्हें हम केवल भीड़ ही कहेंगे।

![]()

प्रश्न 2.

समूह के लिए क्या आवश्यक है ?

उत्तर-

समूह के लिए व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध आवश्यक है।

प्रश्न 3.

संकल्प सन्दर्भ समूह का प्रयोग…………. ने किया था।

उत्तर-

संकल्प सन्दर्भ समूह का प्रयोग हाइमैन ने किया था।

प्रश्न 4.

मनोवैज्ञानिक तौर पर व्यक्ति ……………… समूह से जुड़ा होता है।

उत्तर-

मनोवैज्ञानिक तौर पर व्यक्ति सन्दर्भ समूह से जुड़ा होता है।

![]()

प्रश्न 5.

प्राथमिक समूह की आन्तरिक विशेषता क्या है ?

उत्तर-

प्राथमिक समूह में सम्बन्ध निजी अथवा व्यक्तिगत होते हैं।

प्रश्न 6.

द्वितीय समूह की विशेषता क्या है ?

उत्तर-

द्वितीय समूह में अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होते हैं, यह आकार में बड़े होते हैं तथा उद्देश्य का विशेषीकरण होता है। .

प्रश्न 7.

प्राथमिक समूह की विशेषता बताएं।

उत्तर-

इसके सदस्यों में शारीरिक नज़दीकी होती है, आकार छोटा होता है तथा इनमें स्थिरता होती है।

![]()

प्रश्न 8.

द्वितीयक समूह की विशेषता बताएं।

उत्तर-

यह आकार में बड़े होते हैं, इनमें औपचारिक संगठन होता है तथा सदस्यों में औपचारिक सम्बन्ध होतेहैं।

प्रश्न 9.

समूह क्या होता है ?

उत्तर-

व्यक्तियों के एकत्र को, जिनमें सामाजिक सम्बन्ध होते हैं, समूह कहते हैं।

प्रश्न 10.

समूह का सबसे बड़ा महत्त्व क्या है ?

उत्तर-

समूह व्यक्तियों तथा समाज की ज़रूरतें पूर्ण करता है।

![]()

प्रश्न 11.

चार्ल्स कूले ने कितने प्रकार के समूह बताए हैं ?

उत्तर-

चार्ल्स कूले ने दो प्रकार के सामाजिक समूहों का वर्णन किया है-प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह।

प्रश्न 12.

प्राथमिक समूह में किस प्रकार के सम्बन्ध पाए जाते हैं ?

उत्तर-

प्राथमिक समूह में नज़दीक तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध पाए जाते हैं।

प्रश्न 13.

प्राथमिक समूह की उदाहरण दें।

उत्तर-

परिवार, पड़ोस, बच्चों का खेल समूह प्राथमिक समूह की उदाहरणें हैं।

![]()

प्रश्न 14.

कूले ने प्राथमिक समूह की कौन-सी उदाहरणे दी हैं ? ।

उत्तर-

कूले के अनुसार परिवार, खेल समूह तथा पड़ोस प्राथमिक समूह की उदाहरणें हैं।

प्रश्न 15.

द्वितीयक समूह क्या होते हैं ?

उत्तर-

वह समूह जिन की सदस्यता हम अपने हितों की पूर्ति के लिए ग्रहण करते हैं, वह द्वितीयक समूह होते

प्रश्न 16.

किसने अन्तः समूह तथा बाह्या समूह का वर्गीकरण किया था ?

उत्तर-

समनर ने अन्तः समूह तथा बाह्या समूह का वर्गीकरण किया था।

![]()

प्रश्न 17.

अन्तः समूह में सदस्यों का व्यवहार कैसा होता है ?

उत्तर-

अन्तः समूह में सदस्यों का व्यवहार प्यार भरा तथा सहयोग वाला होता है।

प्रश्न 18.

बाह्य समूह में सदस्यों का व्यवहार कैसा होता है ?

उत्तर-

बाह्य समूह में सदस्यों का एक-दूसरे के प्रति व्यवहार नफ़रत भरा अथवा हितों से भरपूर होता है।

प्रश्न 19.

प्राथमिक समूह आकार में कैसे होते हैं ?

उत्तर-

प्राथमिक समूह आकार में छोटे तथा सीमित होते हैं।

![]()

प्रश्न 20.

द्वितीयक समूह आकार में ……………. होते हैं।

उत्तर-

द्वितीयक समूह आकार में काफ़ी बड़े होते हैं।

प्रश्न 21.

द्वितीयक समूह की उदाहरण दें।

उत्तर-

दफ़्तर, राजनीतिक दल इत्यादि द्वितीयक समूह की उदाहरणें हैं।

अति लघु उतरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

सामाजिक समूह।

उत्तर-

समाजशास्त्र में समूह उन व्यक्तियों का एकत्र है जो एक जैसे हों तथा जिसके सदस्यों के बीच आपसी सामाजिक क्रिया, प्रतिक्रिया संबंध, साझे हित, चेतना, उत्तेजना, स्वार्थ भावनाएं होती हैं तो वह सभी एक-दूसरे से बंधे होते हैं।

![]()

प्रश्न 2.

हम भावना का अर्थ।

उत्तर-

समूह के सदस्यों के बीच अहं की भावना होती है जिस कारण वे सभी एक-दूसरे की सहायता करते हैं। इस कारण उनमें अपनेपन की भावना का विकास होता है तथा एक-दूसरे के समान हितों की रक्षा करते हैं।

प्रश्न 3.

समूह की परिभाषा।

उत्तर-

आगर्बन तथा निमकाफ के अनुसार, “जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तथा एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं।”

प्रश्न 4.

समूह में व्यवहारों की समानता।

उत्तर–

सामाजिक समूहों के बीच इसके सदस्यों में व्यवहारों में समानता दिखाई देती है क्योंकि समूह में सदस्यों के आदर्श, कीमतें, आदतें समान होते हैं। इस कारण इसमें विशेष व्यवहारों का मिलाप पाया जाता है।

![]()

प्रश्न 5.

कूले का प्राथमिक समूहों का वर्गीकरण।

उत्तर-

चार्ल्स हर्टन कूले के अनुसार प्राथमिक समूह तीन प्रकार के होते हैं-

- परिवार समूह (Family)

- खेल समूह (Play Group)

- पड़ोस (Neighbourhood)।

प्रश्न 6.

प्राथमिक समूह क्या होते हैं ?

उत्तर-

वह समूह जो हमारे सबसे नज़दीक होते हैं, जिनके साथ हमारा रोज़ का उठना, बैठना होता है तथा जिसके सदस्यों के साथ हमारी शारीरिक नज़दीकी होती है, वह प्राथमिक समूह होते हैं। यह आकार में छोटे होते हैं।

प्रश्न 7.

प्राथमिक समूह की एक विशेषता बताएं।

उत्तर-

इन समूहों का आकार छोटा होता है जिस कारण लोग एक-दूसरे को जानने लग जाते हैं। इस कारण इनमें सम्पर्क पैदा होता है तथा उनमें संबंध आमने-सामने होते हैं। इस कारण सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है।

![]()

प्रश्न 8.

द्वितीय समूह क्या होते हैं ?

उत्तर-

वह समूह जो आकार में बड़े होते हैं, जिनके सदस्यों में शारीरिक नज़दीकी नहीं होती, जो एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते तथा जिनमें औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, वह द्वितीय समूह होते हैं।

प्रश्न 9.

द्वितीय समूह की एक विशेषता बताएं।

उत्तर-

द्वितीय समूह के सदस्यों के बीच औपचारिक तथा अव्यक्तिगत संबंध होते हैं। इनमें प्राथमिक समूहों की तरह एक-दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता तथा इन समूहों में अपनापन नहीं होता।

लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

सामाजिक समूह।

उत्तर-

सामाजिक समूह का अर्थ है व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों से सम्पर्क व सम्बन्धित होना। किसी भी स्थान पर यदि व्यक्ति एकत्र हो जाएं तो वह समूह नहीं होगा क्योंकि समूह एक चेतन अवस्था होती है। इसमें केवल शारीरिक नज़दीकी की नहीं बल्कि आपसी भावना व सम्बन्धों का होना ज़रूरी होता है व इसके सदस्यों में सांझापन, परस्पर उत्तेजना, हितों का होना आवश्यक होता है।

![]()

प्रश्न 2.

प्राथमिक समूह के बारे में दी गई कूले की परिभाषा।

अथवा

प्राथमिक समूह।

उत्तर-

कूले के अनुसार, “प्राथमिक समूह से मेरा अर्थ वह समूह है जिनमें ख़ास कर आमने-सामने का गहरा सम्बन्ध व सहयोग होता है। यह प्राथमिक अनेक अर्थों में है परन्तु मुख्य तौर से इस अर्थ में एक व्यक्ति के स्वभाव व आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक है। इन गहरे व सहयोग सम्बन्धों के फलस्वरूप सदस्यों के व्यक्तित्व साझी पूर्णता में घुल-मिल जाते हैं ताकि कम-से-कम कई अन्तरों के लिए व्यक्ति का स्वयं भी समूह का साझा जीवन उद्देश्य बन जाता है। शायद इस पूर्णता को वर्णन करने का सबसे आसान तरीका इसको ‘हम’ कहने का है। इसमें हमदर्दी व परस्पर पहचान की भावना लुप्त होती है और ‘हम’ इसका प्राकृतिक प्रकटीकरण है।

प्रश्न 3.

प्राथमिक समूह की विशेषताएं।

उत्तर-

- इनमें शारीरिक नज़दीकी पाई जाती है क्योंकि वह व्यक्ति जो एक-दूसरे के नज़दीक होते हैं उनमें विचारों का आदान-प्रदान पाया जाता है। वह एक-दूसरे की मदद भी करते हैं।

- इन समूहों का आकार छोटा अर्थात सीमित होता है इसी कारण ही व्यक्ति एक-दूसरे को जानने लग जाते हैं। आकार छोटा होने से उनमें सम्पर्क पैदा होता है और उनमें सम्बन्ध गहरे व करीबी पाए जाते हैं जिससे सामाजिक सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ता है।

- प्राथमिक समूहों में स्थिरता होती है। नज़दीकी सम्बन्धों के कारण इन समूहों में अधिक स्थिरता रहती है।

- प्राथमिक समूहों में स्वार्थ सीमित होते हैं। इनमें उस उद्देश्य को मुख्य रखा जाता है जिससे सम्पूर्ण समूह का कल्याण हो।

- प्राथमिक समूहों में अधिकतर सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना होती है क्योंकि इनमें सदस्यों की गणना कम होती है व प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक भावना को लेकर आगे बढ़ता है।

प्रश्न 4.

द्वितीय समूह।

उत्तर-

आधुनिक समाज में व्यक्ति की ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं जो कि अकेले प्राथमिक ग्रुप का सदस्य बन कर पूरी नहीं हो सकतीं जिस कारण व्यक्ति को दूसरे समूहों का सदस्य भी बनना पड़ता है। इन समूहों में उद्देश्य प्राप्ति ही व्यक्ति का मन्तव्य होता है। इनमें रस्मी सम्बन्ध पाए जाते हैं व इनका आकार भी प्राथमिक की तुलना में बड़ा होता है। इन समूहों में उद्देश्य निश्चित होते हैं।

![]()

प्रश्न 5.

द्वितीय समूह की विशेषताएं।

उत्तर-

- इनका घेरा विशाल होता है क्योंकि सदस्यों की संख्या काफ़ी होती है।

- इन समूहों का निर्माण विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के कारण ही व्यक्ति इनका मैंबर बनता है।

- द्वितीय समूहों में व्यक्तियों में अप्रत्यक्ष सम्बन्ध पाए जाते हैं।

- इन समूहों में औपचारिक संगठन होता है व इन समूहों के निर्माण के लिए कुछ विशेष नियम बनाए जाते हैं व प्रत्येक सदस्य को इन लिखित नियमों की पालना करनी पड़ती है।

- द्वितीय समूहों के सदस्यों में औपचारिक व अवैयक्तिक सम्बन्ध होता है। इनमें प्राथमिक समूहों के अनुसार एक-दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता व इन समूहों से हमें अपनापन प्राप्त नहीं होता।

प्रश्न 6.

द्वितीय समूहों का महत्त्व।

उत्तर-

- द्वितीय समूह व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं क्योंकि आधुनिक समाज में अकेला व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसको अन्य समूहों पर निर्भर रहना पड़ता है।

- द्वितीय समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व व योग्यता में भी बढ़ौतरी करते हैं क्योंकि द्वितीय समूह व्यक्ति को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं।

- यह सामाजिक प्रगति में योगदान देते हैं क्योंकि इन समूहों की सहायता से तकनीकी, औद्योगिक क्रान्ति

आती है। - इनकी मदद से व्यक्ति का दृष्टिकोण बढ़ता है क्योंकि वह अपने प्राइमरी समूह से बाहर निकल कर बाहर देखता है जिस से उसका सम्बन्ध व दृष्टिकोण बढ़ता है।

- द्वितीय समूह संस्कृति विकास में भी मदद करते हैं।

प्रश्न 7.

बहिर्समूह।

अथवा

बाह्य समूह।

उत्तर-

‘बहिर्समूह’ के लिए ‘वह समूह’ (They Group) शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ये वह समूह होते हैं जिनका व्यक्ति सदस्य नहीं होता व पराया समझता है। साधारणतया व्यक्ति समाज में प्रत्येक समूह से तो जुड़ा नहीं होता, जिस समूह से जुड़ा होता है वह उसका अन्तः समूह कहलाता है व जिस समूह से नहीं जुड़ा होता वह उसके लिए बहिर्समूह कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहिर्समूह व्यक्ति के लिए बेगाने होते हैं व वह उनके साथ सीधे तौर से नहीं जुड़ा होता। लड़ाई के समय बाहरी समूह का संगठन बहुत ढीला व असंगठित होता है। व्यक्ति के लिए अन्तर्समूह के विचारों, मूल्यों के सामने बहिर्समूह के विचारों की कीमत काफ़ी कम होती है। यह भी सर्वव्यापक समूह है व प्रत्येक जगह पर पाए जाते हैं।

![]()

प्रश्न 8.

सदस्यता समूह।।

उत्तर-

यदि हमें सन्दर्भ समूह का अर्थ समझना है तो हमें सबसे पहले सदस्यता समूह का अर्थ समझना पड़ेगा क्योंकि सन्दर्भ समूह सदस्यता समूह के सन्दर्भ में रख कर ही समझा जा सकता है। जिस समूह का व्यक्ति सदस्य होता है। जिस समूह को वह अपना समूह समझ कर उसके कार्यों में हिस्सा लेता है उस समूह को सदस्यता समूह कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक सदस्य होता है व वास्तविक सदस्य होने के नाते उस समूह का उसके साथ उसका अपनापन पैदा हो जाता है। वह उस समूह के विचारों, प्रमापों, मूल्यों आदि को भी अपना मान लेता है। वह स्वयं को उस समूह का अभिन्न अंग मानता है। इस प्रकार उसका प्रत्येक कार्य क्रिया, उन समूहों की कीमतों के अनुसार ही होती है। उस समूह के आदर्श, कीमतें इत्यादि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं व दूसरे व्यक्तियों का मूल्यांकन करते समय वह अपने समूह की कीमतें सामने रखता है। इस प्रकार यह व्यक्ति का सदस्यता समूह होता है।

प्रश्न 9.

सन्दर्भ समूह ।

उत्तर-

व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है, वह उसका सदस्यता समूह माना जाता है। पर कई बार यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति का व्यवहार अपने समूह की कीमतों या आदर्शों के अनुसार नहीं होता बल्कि वह किसी ओर समूह के आदर्शों व कीमतों के अनुसार होता है। पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है ? इसी कारण सन्दर्भ समूह का संकल्प हमारे सामने आया। कुछ लेखकों के अनुसार व्यवहार प्रतिमान व उसकी स्थिति से सम्बन्धित विवेचन के लिए यह जानना आवश्यक नहीं है। क्योंकि किस समूह का सदस्य व उसकी समूह में क्या स्थिति है ? क्योंकि वह अपने समूह का सदस्य होते हुए भी किसी और समूह से प्रभावित होकर उसका मनोवैज्ञानिक तौर से सदस्य बन जाता है।

व्यक्ति उसका वास्तविक सदस्य न होकर भी इससे इतना प्रभावित होता है कि उसके व्यवहार का बहुत सारा हिस्सा उस समूह के अनुसार भी होता है। समाजशास्त्री उस समूह को सन्दर्भ समूह कहते हैं। आम शब्दों में, व्यक्ति किसी भी समूह का सदस्य हो सकता है किन्तु मनोवैज्ञानिक तौर से वह अपने आप को किसी भी समूह से सम्बन्धित मान सकता है व अपनी आदतों, मनोवृत्तियों को उस समूह के अनुसार नियमित करता है। इस समूह को सन्दर्भ समूह कहते हैं। जैसे कोई मध्य वर्गों समूह का सदस्य अपने आप को किसी उच्च वर्ग से सम्बन्धित मान सकता है। अपना व्यवहार, आदतें, आदर्श, कीमतें उसी उच्च वर्ग के अनुसार नियमित करता है। अपने रहन-सहन, खाने-पीने के तरीके वह उसी उच्च वर्ग के अनुसार नियमित व निर्धारित करता है, यही समूह उसका सन्दर्भ समूह होता है।

![]()

बड़े उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

सामाजिक समूह का क्या अर्थ है ? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर-

समूह का अर्थ (Meaning of Group)—साधारण व्यक्ति समूह शब्द को रोज़ाना बोल-चाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। साधारण मनुष्य समूह शब्द का एक अर्थ नहीं निकालते बल्कि अलग-अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे यदि हमें किसी वस्तु का लोगों पर प्रभाव अध्ययन करना है तो हमें उस वस्तु को दो समूहों में रख कर अध्ययन करना पड़ेगा। एक तो वह समूह है जो उस वस्तु का प्रयोग करता है एवं दूसरा वह समूह जो उस वस्तु का प्रयोग नहीं करता है। दोनों समूहों के लोग एक-दूसरे के करीब भी रहते हो सकते हैं व दूर भी, परन्तु हमारे लिए यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि हमारे उद्देश्य भिन्न हैं तो समूह भी भिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार आम शब्दों में व साधारण व्यक्ति के लिए मनुष्यों का एकत्र समूह होता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी रोज़ाना ज़िन्दगी समूह के बीच भाग लेने से सम्बन्धित होती है। सबसे प्रथम परिवार में, परिवार से बाहर निकल कर दूसरे समूहों के बीच वह शामिल हो जाता है। इस सामाजिक समूह के बीच व्यक्तियों की अर्थपूर्ण क्रियाएं पाई जाती हैं। व्यक्ति केवल इन समूहों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है किन्तु प्रश्न यह है कि समूह के अर्थ क्या हैं ? एक आम आदमी के अर्थों से समाज शास्त्र के अर्थों में अन्तर है। साधारण व्यक्ति के लिए कुछ व्यक्तियों का एकत्र समूह है, पर समाजशास्त्र के लिए नहीं है। समाजशास्त्र में समूह में कुछ व्यक्तियों के बीच निश्चित सम्बन्ध होते हैं एवं उन सम्बन्धों का परिणाम भाईचारे व प्यार की भावना में निकलता है।

समूह की परिभाषाएं (Definitions of Group) –

1. बोगार्डस (Bogardus) के अनुसार, “एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ साझे लक्ष्यों पर होता है और जो एक-दूसरे को प्रेरणा देते हों, जिनमें साझी भावना हो और जो साझी क्रियाओं में शामिल हों।”

2. सैन्डर्सन (Sanderson) के अनुसार, “समूह दो या दो से अधिक सदस्यों की एकत्रता है जिसमें मनोवैज्ञानिक अन्तर्कार्यों का एक निश्चित ढंग पाया जाता है तथा अपने विशेष प्रकार के सामूहिक व्यवहार के कारण अपने सदस्यों व ज्यादातर दूसरों द्वारा भी इसको वास्तविक समझा जाता है।”

3. गिलिन और गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार, “सामाजिक समूह की उत्पत्ति के लिए एक ऐसी परिस्थिति का होना अनिवार्य है जिससे सम्बन्धित व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अन्तर उत्तेजना व अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया हो सके जिसमें सामान्य उत्तेजनाएं व हितों पर सब का ध्यान केन्द्रित हो सके व कुछ सामान्य प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं व भावनाओं का विकास हो सके।”

ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों की एकत्रता, जो शारीरिक तौर पर तो नज़दीक हैं परन्तु वह एक-दूसरे के साझे हितों की प्राप्ति के लिए सहयोग नहीं करते व एक-दूसरे के आपसी अन्तक्रिया द्वारा प्रभावित नहीं करते, उन्हें समूह नहीं कह सकते। इसे केवल एकत्र या लोगों की भीड़ कहा जा सकता है। समाजशास्त्र में समूह उन व्यक्तियों के जोड़ या एकत्र को कहते हैं जो एक समान हों व जिसके सदस्यों में आपसी सामाजिक क्रिया-प्रतिक्रिया, सामाजिक सम्बन्ध, चेतनता, सामान्य हित, प्रेरक, स्वार्थ, उत्तेजनाएं व भावनाएं होती हैं।

इस तरह समूह के सदस्य एक-दूसरे से बन्धे रहते हैं व एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक समूह के बीच विचारों का आदान-प्रदान भी पाया जाता है। सामाजिक समूह के बीच शारीरिक नज़दीकी ही नहीं बल्कि साझे आकर्षण की चेतनता भी पाई जाती है। इसमें सामान्य हित व स्वार्थ भी होते हैं।

समूह की विशेषताएं (Characteristics of a Group)-

1. एकता की भावना (Feelings of Unity)—समूह के सदस्यों के बीच एकता की भावना के पाए जाने के साथ ही समूह कायम रह सकता है। समूह के सदस्य इसी भावना के पाए जाने के कारण एक-दूसरे को समझते हैं। उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। यदि इनमें एकता की भावना न हो तो वह समूह नहीं बल्कि कुछ लोगों का एकत्र कहलाए जाएंगे।

2. हम की भावना (We feelings) समूह के सभी व्यक्ति एक-दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर मदद करते हैं। इससे अपनत्व की भावना का विकास होता है। वह एक-दूसरे की सहायता करके अपने हितों की रक्षा भी करते हैं। इससे उनमें एकता की भावना का विकास होता है।

3. सामाजिक सम्बन्ध (Social Relations)—समूह की सबसे आवश्यक शर्त यह है कि इसके सदस्यों के बीच सामाजिक सम्बन्ध होते हैं। यह सम्बन्ध स्थिर होते हैं तथा सदस्यों की आपसी अन्तक्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

4. सदस्यता (Membership) समूह का निर्माण केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं होता बल्कि समूह का निर्माण केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ होता है। कई समूहों में सदस्यता सीमित होती है जैसे परिवारों में पति-पत्नी व उनके बच्चों को शामिल किया जाता है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता। इसी कारण समूह का आकार भी सदस्यों की गणना के आधार पर होता है।

5. स्थिति व भूमिका का विभाजन (Division of Status and Role)—समूह नामक संगठन मे भूमिकाओं व स्थितियों का विभाजन किया जाता है जिससे प्रत्येक सदस्य की समूह में अपनी-अपनी स्थिति व भूमिका होती है। समूह के कार्यों के लिए लिखित व अलिखित नियम भी होते हैं व समूह उन नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। चाहे सदस्यों के अपने-अपने व्यक्तिगत हित व लड़ाई-झगड़े इत्यादि होते हैं परन्तु उनमें सहयोग भी होता है जोकि समूह की विशेषता होती है।

6. सामूहिक नियन्त्रण (Control)-समूह के लिए अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियन्त्रित व नियमित करना ज़रूरी होता है। प्रत्येक समूह की अपनी परम्पराएं, प्रथाएं, नियम इत्यादि होते हैं जिनकी प्रत्येक व्यक्ति को पालना करनी पड़ती है। यदि कोई उनकी उल्लंघना करता है तो उसको समूह की ओर से दण्ड दिया जाता है।

7. निकटता (Closeness)-समूह के सदस्यों के बीच उनके सम्बन्ध आपस में इतने जुड़े होते हैं कि उनमें अन्तक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि समूह के सदस्य आपस में बहुत निकटता से जुड़े होते हैं। इस निकटता के कारण उनमें आपसी अन्तक्रिया होती है जिसके परिणामस्वरूप उनमें सम्बन्ध पैदा होते हैं। समूह के सदस्य इन सम्बन्धों के कारण एक-दूसरे को प्रभावित भी करते हैं।

![]()

प्रश्न 2.

समूहों के वर्गीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं ?

अथवा

समूह की विभिन्न किस्मों के बारे में लिखो।

उत्तर-

अलग-अलग समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया है। कई समाजशास्त्रियों ने धार्मिक, आर्थिक, मनोरंजन इत्यादि आधार पर भी इस का वर्गीकरण किया है।

(A) चार्ल्स हर्टन कूले (Charles Hurton Cooley) ने सामाजिक समूहों का अपनी पुस्तक, “सोशल आर्गेनाइजेशन” (Social organization) में वर्गीकरण दो भागों के बीच किया है-

- प्राथमिक समूह (Primary Group)

- द्वितीय समूह (Secondry group)

प्राथमिक समूह में कूले ने व्यक्ति के गहरे व नज़दीकी सम्बन्धों को बताया है व द्वितीय समूह में कूले ने आधार रहित व बनावटी सम्बन्धों का अध्ययन किया है।

(B) सेपिर (Sapir) ने समूहों का धर्गीकरण शारीरिक निकटता व साझे उद्देश्यों के आधार पर किया है-

- परिवार (Family)

- नसली समूह (Racial group)

- कृषि समूह (Agricultural group)

- संघर्ष समूह (Conflicting group)

(C) समनर (Summer) ने अपनी पुस्तक ‘फोक वेज़’ (Folk ways) में समूहों का वर्गीकरण निम्नलिखित अनुसार किया है-

- अन्तः समूह (In group)

- बाह्य समूह (Out group)

अन्तः समूह में हम की भावना, सामूहिक भलाई पाई जाती है। इसका आकार भी छोटा होता है। व्यक्ति इन समूहों का आप ही सदस्य होता है व बाह्य समूह में व्यक्तिवादी भावना पाई जाती है। व्यक्ति इस समूह का सदस्य भी नहीं होता। इसका आकार भी बहुत बड़ा होता है।

(D) सोरोकिन (Sorokin) ने समूहों का वर्गीकरण दो भागों में किया है-

- विशाल समूह (Horizontal group)

- छोटे समूह (Vertical group)

विशाल समूह में बड़े आकार के समूहों को शामिल किया जैसे, राष्ट्र, राजनीतिक दल, सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन इत्यादि।

छोटे समूह में व्यक्ति विशाल समूह द्वारा प्राप्त की स्थिति से सम्बन्धित होता है। इसलिए यह एक विशाल समूह का ही एक हिस्सा होता है।

(E) मैकाइवर व पेज़ (Maclver and Page) ने समूह का वर्गीकरण निम्नानुसार किया-

- आकार के आधार पर (on the basis of size)

- सामाजिक सम्बन्धों की गहराई के आधार पर (on the basis of intimacy)

- हितों के आधार पर (on the basis of Interest)

- सामाजिक संगठन के आधार पर (on the basis of organization)

- समय (काल) के आधार पर (on the basic of duration) आकार के आधार पर मैकाइवर ने दो रूप बताएनज़दीकी गहरे सम्बन्धों से सम्बन्धित समूह व दूसरे प्रकार का समूह जिसमें व्यक्ति के अव्यक्तिगत सम्बन्ध पाए जाते हैं।

हितों के आधार पर भी दो श्रेणियां मैकाइवर ने बताई हैं-एक तो वह समूह जिसमें व्यक्ति अपनी आम ज़रूरतों को पूरा करते हैं व दूसरा वह समूह जिसमें विशेष ज़रूरतों की पूर्ति व्यक्ति द्वारा की जाती है।

सामाजिक संगठन के आधार पर भी मैकाइवर ने दो रूप बताए हैं। एक तो पूर्ण तौर पर संगठित समूह व दूसरा लचीला समूह। समय के आधार पर स्थायी समूह जिसमें व्यक्ति की सदस्यता जीवन-पर्यन्त रहती है जैसे परिवार में अस्थायी समूह में उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही सदस्यता होती है।

(F) गिलिन एण्ड गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार समूह का वर्गीकरण निम्नलिखित अनुसार है। यह वर्णन उसने अपनी पुस्तक ‘कल्चरल सोशियोलॉजी’ (Cultural Sociology) में किया है।

- रक्त के सम्बन्धों के आधार पर (on the basis of blood relations)

- शारीरिक लक्षणों पर आधारित (on the basis of physical features)

- क्षेत्रीय आधार (Area Basis)

- काल के आधार पर (on the basis of duration)

- सांस्कृतिक समूह (Cultural group)

(G) जार्ज डासन (George Dawson) के द्वारा सामाजिक समूहों का वर्गीकरण निम्नलिखित अनुसार है-

- असामाजिक समूह (unsocial groups)

- फर्जी सामाजिक समूह (Pseudo-Social groups)

- समाज विरोधी समूह (Anti-Social groups)

- समाज पक्षीय समूह (Pro-Social groups)

असामाजिक समूह वह होता है जिसका सदस्य व्यक्ति केवल अपने काम के लिए ही होता है। बाकी कार्यों से वह किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रखता। इसमें वह स्वार्थ की भावना भी रखता है।

फर्जी सामाजिक समूह में वह केवल अपने स्वार्थ से सम्बन्धित होता है। समाज के कल्याण के लिए वह किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखता।

समाज विरोधी समूह के बीच वह समाज के उद्देश्यों व कल्याण के विरुद्ध कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं और सरकारी या सामाजिक सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाते हैं। – समाज पक्षीय समूह में समाज के लाभ के लिए या कल्याण के लिए व्यक्ति काम करता है। इसमें उसका अपना स्वार्थ नहीं होता। बल्कि वह लोक कल्याण के कार्यों से स्वयं को सम्बन्धित कर लेता है।

(H) टोनीज़ (Tonnies) ने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण दो भागों में वर्गीकृत करके किया है-

- सामुदायिक समूह (Communities)

- सभा समूह (Associations)

![]()

प्रश्न 3.

प्राथमिक समूह का अर्थ तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर-

प्राथमिक समूह का अर्थ-देखें पाठ्य पुस्तक प्रश्न IV-(2)

प्राथमिक समूह की विशेषताएं (Characteristics of Primary Group)-

1. सदस्यों में शारीरिक नज़दीकी होती है (There is Physical Proximity among members)प्राथमिक समूहों के बीच यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति आपस में शारीरिक तौर से भी एक-दूसरे के नजदीक हों। इकट्ठे मिल कर बैठें। यह शारीरिक नज़दीकी उनमें विचारों का आदान-प्रदान पैदा करती है और वह एकदूसरे को समझने लगते हैं। रोजाना मिलना, उठना-बैठना, बातचीत करने के साथ उनमें प्यार व सहयोग बढ़ता है। इसीलिए उनमें गहरे सम्बन्ध भी स्थापित हो जाते हैं। कई हालातों में स्थिति, पेशा, लिंग, जाति, उम्र इत्यादि में यदि बहुत अधिक अन्तर हो तो भी निजी सम्बन्धों के पैदा होने में रुकावट आती है। इसी कारण जहां इनकी समानता होगी वहां नज़दीकी सम्बन्ध स्थापित हो जाएंगे।

2. सामूहिक स्थिरता (Stability in Groups)-प्राथमिक समूहों के बीच स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है सम्पूर्ण आयु उस परिवार से सम्बन्धित हो जाता है। इसी तरह से आस-पड़ोस में भी इसी प्रकार का सम्बन्ध पाया जाता है। इसीलिए इन समूहों में अधिक स्थिरता रहती है। इन समूहों का निर्माण उद्देश्य प्राप्ति के साथ नहीं होता। जब इन समूहों के सदस्यों में नए साथी शामिल हो जाते हैं तो इनमें उतना स्थायित्व नहीं रहता।।

3. इनका सीमित आकार होता है (They are limited in size)-प्राथमिक समूहों का आकार भी बहुत सीमित होता है। इसी कारण इनमें सम्बन्धों की गहराई पाई जाती है। किसी भी समूह की संख्या जितनी कम होगी उतना ही सदस्य एक-दूसरे को अधिक समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक जब छोटे समूह की श्रेणी के बच्चों को पढ़ाता है तो वह प्रत्येक बच्चे के साथ ही पूरी तरह वाकिफ़ हो जाता है। इसी प्रकार जब वह अधिक संख्या की श्रेणी के विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो उसकी विद्यार्थियों के साथ नजदीकी भी कम हो जाती है। अध्यापक व विद्यार्थियों के सम्बन्धों में भी कमी आ जाती है।

4. इनमें सीमित स्वार्थ होते हैं (They have limited Self Interest)-प्राथमिक समूहों के बीच इस उद्देश्य को मुख्य रखा जाता है कि जिससे सारे समूह का कल्याण हो अर्थात् सामूहिक हित को मुख्य माना जाता है। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों में निजी स्वार्थ की भावना नहीं होती। यदि यह भावना उत्पन्न हो जाए तो परिवार टूट जाता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य ऐसा काम करता है जिससे सभी व्यक्तियों या सदस्यों का लाभ हो। कई बार इस प्रकार के समूह में अपने स्वार्थ को सामूहिक स्वार्थ करके त्यागना भी पड़ता है क्योंकि यह समूह किसी भी उद्देश्य को मुख्य रख कर स्थापित नहीं किया जाता। यह समूह अपने आप में ही मनोरथ भरपूर होता है। इसी कारण इनमें सीमित स्वार्थ विकसित रहते हैं।

5. इनमें आंशिक समान5505ता होती है (They have Similarity of Background)-आंशिक समानता के कारण व्यक्तियों में विचारों का आदान-प्रदान बना रहता है। सदस्य एक-दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। यदि इनकी संस्कृति व आदर्शों आदि में किसी प्रकार का अन्तर हों तो इस आधार पर भी सम्बन्धिता कम हो जाती है।

अन्तर जितना अधिक होगा उतनी ही परस्पर सम्बन्धिता कम होगी क्योंकि अन्तर जितना कम होगा उतना वह एकदूसरे को अधिक समझ लेंगे व प्राथमिक समूह अधिकतम मज़बूत हो जाएगा। उदाहरण के लिए जब भी आप किसी नई जगह पर जा कर रहते हो तो जिन व्यक्तियों के साथ आपकी पीछे की समानता होगी, उन व्यक्तियों के करीब आप बहुत जल्दी आ जाते हो व निजीपन महसूस होने लगता है।

6. इनमें आपसी सहयोग होता है (They have Mutual co-operation among them)-प्राथमिक समूहों के बीच अधिकतर सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना होती है। इसका एक कारण कम गणना करके भी है। प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक भावना को लेकर आगे बढ़ता है क्योंकि वह समूह की भलाई में ही अपनी भलाई समझता है। उदाहरण के तौर पर परिवार के सदस्यों के बीच भी यही विशेषता पाई जाती है। परिवार में प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे की भलाई के लिए काम करता है। कई बार व्यक्ति स्वयं दुःख सहता हुआ भी दूसरे को सहयोग देता है अर्थात् व्यक्ति अपने फायदे व नुक्सान को न देख कर दूसरों को सहयोग देता है।

प्रश्न 4.

प्राथमिक समूहों के महत्त्व का वर्णन करें।

उत्तर-

प्राथमिक समूहों का हमारे समाज के लिए बहुत महत्त्व होता है। यह सर्वव्यापक होते हैं। यह प्रत्येक समाज में विकसित होते हैं।

1. प्राथमिक समूह व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में भी बहुत महत्त्वपूर्ण हिस्सा डालते हैं। व्यक्ति का सबसे प्रथम समाज के साथ सम्पर्क भी इन्हीं समूहों द्वारा ही होता है। क्योंकि व्यक्ति अपनी प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी इन्हीं पर निर्भर करता है।

2. व्यक्ति को प्राथमिक समूह में अपना ज्ञान भी होता है। वह समूह के बाकी सदस्यों के सहयोग के साथ ही प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ करता है।

3. व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी ये समूह महत्त्वपूर्ण हैं। व्यक्ति पर समूह के सदस्यों के व्यवहार का भी अधिकतम प्रभाव पड़ता है। इन प्राथमिक समूहों के बीच दोस्ती वाला माहौल पाए जाने के साथ भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बढ़ौतरी होती है। इन प्राथमिक समूहों के बीच व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता इत्यादि जैसे गुणों को ग्रहण करते हैं। यही गुण उन्हें आगे जाकर समाज में रहने के काबिल बनाते हैं। व्यक्ति इन्हीं समूहों में रहकर सामाजिक परिमाप, सामाजिक-मूल्यों, आदर्श, परम्पराओं इत्यादि को ग्रहण करता है।

4. व्यक्ति को सुरक्षा की प्राप्ति भी इन्हीं समूहों में रहकर होती है। इन्हीं समूहों के बीच सदस्यों दूसरे सदस्यों को अपना ही एक हिस्सा समझते हैं। व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर भी सभी सदस्य उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो माता-पिता के प्यार के कारण ही वह अपने आप को सुरक्षित समझता है। बच्चा अपने व्यवहार को खुल कर दर्शाता है।

5. प्राथमिक समूह सामाजिक नियन्त्रण का भी मुख्य आधार हैं। स्वभाव द्वारा सभी व्यक्ति एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। यदि हम इन्हें खुला छोड़ दें तो हमारे समाज का आकार ही बिगड़ जाए। इसी कारण समाज में व्यक्ति कुछ नियन्त्रण में रहना सीखता है। इसी कारण समाज में सभी सदस्यों पर नियन्त्रण रखा जाता है जिसका लाभ आगे जाकर समाज को होता है। व्यक्ति बड़ों का सम्मान करना, नियमों में रहना, प्रत्येक से प्यार करना, परिवार की संस्कृति को अपनाने के लिए इन्हीं समूहों के प्रभाव में रहता है। इन गुणों का विकास जब व्यक्ति में हो जाता है तो वह समाज के सभी कार्यों में सही योगदान करने लगता है।

6. व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी प्राथमिक समूहों के बीच रह कर ही होती है। व्यक्ति परिवार, खेल समूह व पड़ोस आदि जैसे प्रमुख प्राथमिक समूहों में रह कर के दूसरे लोगों के साथ रहने का तरीका सीखते हैं।

7. प्राथमिक समूह के सदस्य स्वतन्त्र रूप में एक-दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं होता। व्यक्ति में स्वयं का विकास भी इन्हीं समूहों के ही कारण है। व्यक्ति को भावात्मक सन्तुष्टि

भी इन्हीं समूहों से ही प्राप्त होती है। इस समूह के बीच सम्बन्धों की सम्बन्धिता द्वारा व्यक्ति को कई प्रकार के काम करके उत्साह प्राप्त होता है। प्राथमिक समूह के सदस्य अपने सदस्य को गिरने से बचा लेते हैं। व्यक्ति यह महसूस करने लग जाता है कि वह अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ दूसरे अन्य भी हैं जो उसकी हर समय मदद करेंगे। यह भावना उन्हें अधिक कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है।

![]()

प्रश्न 5.

द्वितीय समूह क्या होते हैं ? इनकी विशेषताओं, प्रकारों व महत्त्व का वर्णन करें।

उत्तर-

द्वितीय समूह का अर्थ-

प्राथमिक समूह (Primary Groups)-चार्ल्स कूले एक अमेरिकी समाजशास्त्री था जिसने प्राथमिक व सैकण्डरी समूहों के बीच सामाजिक समूहों का वर्गीकरण किया। प्रत्येक समाजशास्त्री ने किसी-न-किसी रूप में इस वर्गीकरण को स्वीकार किया है। प्राथमिक समूह में कूले ने बहुत ही नज़दीकी सम्बन्धों को शामिल किया है जैसे, आस-पड़ोस, परिवार, खेल समूह आदि। उसके अनुसार इन समूहों के बीच व्यक्ति के सम्बन्ध बहुत प्यार, आदर, हमदर्दी व सहयोग वाले होते हैं । व्यक्ति इन समूहों के बीच बिना झिझक के काम करता है। यह समूह स्वार्थ की भावना रहित होते हैं। इनमें ईर्ष्या, द्वेष वाले सम्बन्ध नहीं होते। व्यक्तिगत भावना के स्थान पर इनमें सामूहिक भावना होती है। व्यक्ति इन समूहों के बीच प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। चार्ल्स कूले (Charles Cooley) ने प्राथमिक समूह के बारे अपने निम्नलिखित विचार दिए हैं-

“प्राथमिक समूह से मेरा अर्थ उन समूहों से है जिनमें विशेषकर आमने-सामने के सम्बन्ध पाए जाते हैं। यह प्राथमिक कई अर्थों में हैं परन्तु मुख्य तौर से इस अर्थ में कि व्यक्ति के स्वभाव व आदर्श का निर्माण करने में मौलिक हैं। इन गहरे व सहयोगी सम्बन्धों के परिणामस्वरूप सदस्यों के व्यक्तित्व साझी पूर्णता में घुल-मिल जाते हैं ताकि कम-से-कम कई उद्देश्यों के लिए व्यक्ति का स्वयं ही समूह का साझा जीवन एक उद्देश्य बन जाता है। शायद इस पूर्णता को वर्णन करने का सबसे सरल तरीका है। इसको ‘हम’ समूह भी कहा जाता है। इसमें हमदर्दी व परस्पर पहचान की भावना लुप्त होती है एवं ‘हम’ इसका प्राकृतिक प्रकटीकरण है।”

चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह कई अर्थों में प्राथमिक हैं। यह प्राथमिक इसलिए हैं कि यह व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यक्ति का समाज से सम्बन्ध भी इन्हीं द्वारा होता है। आमने-सामने के सम्बन्ध होने के कारण इनमें हमदर्दी, प्यार, सहयोग व निजीपन पाया जाता है। व्यक्ति आपस में इस प्रकार एकदूसरे से बन्धे होते हैं कि उनमें निजी स्वार्थ की भावना ही खत्म हो जाती है। छोटी-मोटी बातों को तो वह वैसे ही नज़र-अन्दाज़ कर देते हैं। आवश्यकता के समय यह एक-दूसरे की सहायता भी करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी यह महत्त्वपूर्ण है। कूले के अनुसार, “ये समूह लगभग सारे समय व विकास सभी स्तरों पर सर्वव्यापक रहे हैं। ये मानवीय स्वभाव व मानवीय आदर्शों में जो सर्वव्यापक अंश हैं, उसके मुख्य आधार हैं।” • चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों में निम्नलिखित तीन समूहों को महत्त्वपूर्ण बताया-

(1) परिवार (2) खेल समूह (3) पड़ोस

कूले के अनुसार यह तीनों समूह सर्वव्यापक हैं व समाज में प्रत्येक समय व प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित होते हैं। व्यक्ति जन्म के पश्चात् अपने आप जीवित नहीं रह सकता इसीलिए उसके पालन-पोषण के लिए परिवार ही प्रथम समूह है जिसमें व्यक्ति स्वयं को शामिल समझता है।

परिवार के बीच रह कर बच्चे का समाजीकरण होता है। बच्चा समाज में रहने के तौर-तरीके सीखता है अर्थात् प्राथमिक शिक्षा की प्रप्ति उससे परिवार में रह कर ही होती है। व्यक्ति अपनी संस्कृति, रीति-रिवाज, परम्पराओं इत्यादि को भी परिवार में रह कर ही प्राप्त करता है। परिवार में व्यक्ति के सम्बन्ध आमने-सामने वाले होते हैं व परस्पर सहयोग की भावना होती है। परिवार के बाद वह अपने आस-पड़ोस के साथ सम्बन्धित हो जाता है, क्योंकि घर से बाहर निकल कर वह आस-पड़ोस के सम्पर्क में आता है। इस प्रकार वह परिवार की भांति प्यार लेता है। उसको बड़ों का आदर करना या किसी से कैसे बात करनी चाहिए इत्यादि का पता लगता है। आस-पड़ोस के सम्पर्क में आने के पश्चात् वह खेल समूह में आ जाता है। खेल समूह में वह अपनी बराबरी की उम्र के बच्चों में आकर अपने आप को कुछ स्वतन्त्र समझने लग जाता है। खेल समूह में वह अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों को रचनात्मक प्रकटीकरण देता है। अलग-अलग खेलों को खेलते हुए वह दूसरों से सहयोग करना भी सीख जाता है। खेल खेलते हुए वह कई नियमों की पालना भी करता है। इससे उसको अनुशासन में रहना भी आ जाता है। वह आप भी दूसरों के व्यवहार अनुसार काम करना सीख लेता है। इससे उसके चरित्र का भी निर्माण होता है। इन सभी समूहों के बीच आमने-सामने के सम्बन्ध व नज़दीकी सम्बन्ध होते हैं। इस कारण इन समूहों को प्राथमिक समूह कहा जाता है।

द्वितीय समूह (Secondary Groups)-चार्ल्स कूले ने दूसरे समूह में द्वितीय समूह का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। आजकल के समाजों में व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को प्राथमिक ग्रुप में ही रह कर पूरी नहीं कर सकता। उसे दूसरे व्यक्तियों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण द्वितीय ग्रुप की आधुनिक समाज में प्रधानता है। इसी कारण प्राथमिक समूहों की महत्ता भी पहले से कम हो गई है। इन समूहों की जगह दूसरी अन्य संस्थाओं ने भी ले ली है। विशेषकर शहरी समाज में से तो प्राथमिक समूह एक तरह से अलोप हो ही गए हैं। यह समूह आकार में बड़े होते हैं व सदस्यों के आपस में ‘हम’ से सम्बन्ध होते हैं अर्थात् द्वितीय ग्रुप में प्रत्येक सदस्य अपना-अपना काम कर रहा होता है तो भी वह एक-दूसरे के साथ जुड़ा होता है।

इन समूहों के बीच सदस्यों के विशेष उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति आपसी सहयोग से हो सकती है। इन समूहों के बीच राष्ट्र, सभाएं, राजनीतिक पार्टियां, क्लब इत्यादि आ जाते हैं। इनका आकार भी बड़ा होता है। इनकी उत्पत्ति भी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होती है। इसी कारण इस समूह के सभी सदस्य एक-दूसरे को जानते नहीं होते।

द्वितीय समूह किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकसित होते हैं। इनका आकार भी बड़ा होता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ हित की पूर्ति के लिए इसमें दाखिल होता है अर्थात् इस समूह का सदस्य बनता है व उद्देश्य पूर्ति के पश्चात् इस समूह से अलग हो जाता है। इन समूहों के बीच सदस्यों के आपसी सम्बन्धों में भी बहुत गहराई दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि आकार बड़ा होने से प्रत्येक सदस्य को निजी तौर से जानना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सदस्य के ऊपर गैर-औपचारिक साधनों के द्वारा नियन्त्रण भी होता है। प्रत्येक सदस्य को अपने व्यवहार को इन्हीं साधनों के द्वारा ही चलाना पड़ता है।

द्वितीय समूह की विशेषताएं (Characteristics of Secondary Group)-

1. व्यक्तियों में अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होते हैं (Humans have indirect relations)—द्वितीय समूह में व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध अप्रत्यक्ष होते हैं। इनमें सहयोग की प्रक्रिया भी आमने-सामने न होकर अप्रत्यक्ष रूप में विकसित रहती है। सदस्य इन समूहों के बीच आपस में एक-दूसरे को जानते नहीं होते। इनका कार्य भूमिका निभाना ही होता है। उदाहरण के लिए किसी फैक्टरी में उत्पादन के लिए कई हज़ार व्यक्ति वहां कार्य कर रहे होते हैं। कार्य करने वाले व्यक्तियों को केवल अपने कार्य के साथ व तनख्वाह से मतलब होता है व कई बार उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि जहां वह काम कर रहे हैं उसका मालिक कौन है। विभिन्न प्रकार का काम करते हुए वह एक-दूसरे से अदृश्य रूप में जुड़े होते हैं। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमिका अदा करते हैं।

2. यह आकार में बड़े होते हैं (They are large in size)-द्वितीय समूहों का आकार बहुत विशाल होता है, इनमें व्यक्तियों की सदस्यता निश्चित नहीं होती। यह दूर-दूर तक फैले होते हैं। उदाहरण के लिए रैडक्रास सोसाइटी (Red-Cross Society) में सदस्यों की गणना कई हज़ारों में है व पूरे संसार में सदस्य फैले हुए हैं। ऐसी और भी कई संस्थाएं हैं जिनमें व्यक्ति भिन्न-भिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं। कई बार व्यक्ति को जब दूर-दराज स्थानों की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वह इन्हीं समूहों की मदद से ही करते हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं भी पहले से बढ़ गई हैं जिन्हें वह अकेला प्राथमिक समूह में रह कर पूरी नहीं कर सकता। इसी कारण व्यक्ति इन समूहों का सदस्य बन कर अपनी समस्याओं का हल ढूंढ़ लेता है। इसलिए वह पत्र-व्यवहार, टेलीफोन, इत्यादि का उपयोग करता है।

3. इनका औपचारिक संगठन होता है (They have formal organization)-द्वितीय समूहों के निर्माण के लिए कुछ विशेष नियम बनाए जाते हैं। व्यक्ति को इन नियमों की पालना करनी पड़ती है। इसी कारण इन समूहों के मामलों का निपटारा विशेषज्ञों के हाथ में होता है। कहने का अर्थ यह है कि समूह का सारा कार्य क्षेत्र व्यवस्थित होता है। व्यक्ति को स्थिति व भूमिका उसकी योग्यता अनुसार प्राप्त होती है। इन समूहों में यदि व्यक्ति ने सम्मिलित होना होता है तो वह अपने हितों के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति दफ्तर में नौकरी करता है तो उसको अपने ऑफ़िसर का कहना मानना पड़ता है। सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय समूहों में औपचारिक संगठन ही पाया जाता है।

4. इनमें औपचारिक सम्बन्ध होते हैं (They have formal and Impersonal Relations among them)—इन समूहों के बीच व्यक्तियों के अपसी सम्बन्ध औपचारिक होते हैं। इनमें प्राथमिक समूहों के अनुसार एक-दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति अपना काम करता है, नियमों की पालना करता है, तनख्वाह लेता है फिर भी वह एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं। उदाहरण के लिए हम किसी बैंक में जाते हैं और फिर किसी क्लर्क को मिलते हैं, अपना काम पूरा करके वापिस आ जाते हैं। हम बैंक में काम कर रहे व्यक्तियों की ज़िन्दगी के किसी भी और हिस्से से सम्बन्धित नहीं होते। इन समूहों के बीच हमें अपनत्व प्राप्त नहीं होता।

5. इन समूहों की ऐच्छिक सदस्यता होती है (They have option of Membership)-द्वितीय समूहों में सदस्यता व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करती है क्योंकि यह समूह किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही विकसित होते हैं। जिस व्यक्ति का उद्देश्य जिस समूह में पूर्ण होता है वह उसका सदस्य बन जाता है। भाव कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक द्वितीय समूह का सदस्य नहीं होता। उदाहरण के लिए हमारे समाज में कई क्लब हैं। जब कोई व्यक्ति चाहता है तो ही क्लब का सदस्य बनता है। यूं यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति क्लब का सदस्य बने। इस प्रकार यह समूह ऐच्छिक होते हैं। उद्देश्य पूर्ति के पश्चात् व्यक्ति इसकी सदस्यता छोड़ भी सकता है।

6. इनमें क्रियाशील व अक्रियाशील सदस्य होते हैं (They have Active and Inactive members)द्वितीय समूहों का आकार विशाल होता है। समूह के सदस्यों में निजीपन की कमी होती है जिससे समूह के सदस्य समूह की क्रियाओं में हिस्सा नहीं लेते। उदाहरण के लिए जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बहुत सदस्य होते हैं। कुछ एक सदस्य काम बहुत अधिक करते हैं व कुछ एक केवल एक सदस्य बन कर ही रह जाते हैं। ऐसे सदस्य केवल अपनी सदस्यता को कायम रखने के लिए केवल चन्दा इत्यादि ही देते हैं।

![]()

प्रश्न 6.

द्वितीय समूहों के महत्त्व का वर्णन करें।

उत्तर-

1. यह ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं (Satisfied different needs) आधुनिक समाज में व्यक्ति केवल प्राथमिक समूहों पर निर्भर हो कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। दिन-प्रतिदिन व्यक्ति की ज़रूरतें बढ़ती ही जा रही हैं ये ज़रूरतें केवल एक क्षेत्र के साथ सम्बन्धित नहीं हैं इस कारण इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए द्वितीय समूहों का विकास हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्बन्ध हर क्षेत्र में कायम करना चाहता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका काम हो सके। इसी कारण व्यक्ति इन समूहों का सदस्य भी बनना चाहता है।

2. यह व्यक्ति के व्यक्तित्व में बढ़ोतरी करते हैं (These Develop Individuals Personality)द्वितीय समूहों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व व योग्यता में भी बढ़ौतरी होती है। शुरू के आरम्भिक समाजों में व्यक्ति अपने आप को घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखता था। पैतृक काम को अपनाना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता था। इसके अलावा बच्चे अपने परिवार के बड़े सदस्यों के नियंत्रण में रहते थे। वे कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे-जैसे समाज में द्वितीय समूहों का निर्माण हुआ व्यक्ति घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर अपने व्यक्तित्व में विकास करने लगा। उसको अपनी योग्यता को दिखाने की पूरी स्वतन्त्रता मिली। प्राथमिक समूह में चाहता हुआ भी व्यक्ति विकास नहीं कर सकता था इसी कारण द्वितीय समूहों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया व पिछड़े हुए परिवारों में उन्नति ला कर उनका रहन-सहन का स्तर भी उच्च किया।

3. यह सामाजिक प्रगति में योगदान देते हैं (These groups contribute in Social Progress)समाज में प्रगति अधिक होने से आम व्यक्तियों के द्वितीय समूह में शामिल होने से ही पाई गई तकनीकी, औद्योगिक आदि क्रांति भी इन्हीं समूहों के द्वारा हो पाई। व्यक्ति घर से बाहर निकल कर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने लगा। व्यक्ति को ऐसा वातावरण प्राप्त होने लगा कि वह खुल कर अपनी योग्यता को इस्तेमाल करने लगा। व्यक्ति को द्वितीय समूहों में ही मौके प्राप्त हुए। समूह का प्रत्येक व्यक्ति जितनी योग्यता रखता है उतनी ही तरक्की करता है। व्यक्ति में आगे से आगे बढ़ने की इच्छा ही समाज की प्रगति के लिए सहायक होती है।

4. इनसे विस्तृत दृष्टिकोण होता है (With these outlook becomes wider)-व्यक्ति प्राथमिक समूह का सदस्य होने के नाते विशेष स्थान से जुड़ा होता है। उसकी प्राथमिक समूह में सदस्यता भी स्थायी होती है, इसी कारण आकार में भी ये छोटे होते हैं। प्रत्येक अपने ही हितों पर ध्यान केन्द्रित करता है। उदाहरण के तौर पर खेल समूह, पड़ोस या परिवार के सदस्य केवल अपने ही हितों की रक्षा करते थे। इस प्रकार के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक समूह का घेरा काफ़ी तंग रहता था क्योंकि सदस्य केवल सीमित हितों के बारे में ही सोचते थे। दूसरी ओर द्वितीय समूह के सदस्य बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय समूह के सदस्य भिन्न-भिन्न जातियों, धर्म, श्रेणियों आदि से सम्बन्धित होते हैं। विभिन्न स्थानों पर फैले होने के कारण व्यक्ति प्राथमिक समूहों से अलग हो जाते हैं। द्वितीय समूह के सदस्यों पर रीति-रिवाजों, परम्पराओं, नियमों इत्यादि का भी काफ़ी प्रभाव रहता है। इससे समूह के सदस्य को अपने सम्बन्ध विभिन्न स्थानों पर बनाने की पूरी स्वतन्त्रता मिलती है। साझे हित होने के कारण भी वह आपसी भेदभावों को मिटा कर एक हो कर काम करते हैं व समूह के सदस्यों में सहनशीलता भी पाई जाती है।

5. यह सांस्कृतिक विकास में मदद करते हैं (These help in cultural development)-द्वितीय समूहों में व्यक्ति विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित होते हैं परन्तु काम उन्हें एक ही स्थान पर मिल कर करना पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी दफ्तर या फैक्टरी में कई व्यक्ति काम करते हैं चाहे वह भिन्न-भिन्न स्थानों से आये होते हैं परन्तु फिर भी उनमें औपचारिक सहयोग होने के कारण सांस्कृतिक आदान-प्रदान बना रहता है। प्रत्येक संस्कृति से सम्बन्धित व्यक्ति दूसरी संस्कृति के गुणों को अपनाना आरम्भ कर देता है। इससे सांस्कृतिक विकास पाया जाता है। इसके साथ ही जब कोई अनुसंधान किसी देश में होता है तो बाकी देश भी उसको अपना लेते हैं। इससे सांस्कृतिक मिश्रण भी हो जाता है।

प्रश्न 7.

अन्तः समूह और बहिर्समूह (In Groups and Out Groups) के बारे में आप क्या जानते हैं ?

अथवा

समनर द्वारा दिए समूहों के वर्गीकरण की व्याख्या करें।

उत्तर-

समनर ने अपनी पुस्तक “फोकवेज़ (Folk Ways) में मानवीय समाज में पाये जाने वाले दो तरह के समूहों का वर्णन किया है

- अन्तः समूह (In Groups)

- बहिर्समूह (Out Groups)।

समनर ने समूहों का यह वर्गीकरण व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किया है। जिसमें एक समूह व्यक्ति विशेष के साथ सम्बन्धित है वह अन्तः समूह है और वही समूह दूसरे व्यक्ति के लिये बाहरी समूह बन जाता है। एक व्यक्ति का अन्तः समूह दूसरे व्यक्ति का बहिर्समूह बन जाता है। अब इन समूहों का विस्तार सहित वर्णन करेंगे।

1. अन्तः समूह (In Groups)-समनर द्वारा वर्गीकृत समूह सांस्कृतिक विकास की सभी अवस्थाओं में पाये जाते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्तियों का व्यवहार भी प्रभावित होता है। अन्तः समूह को ‘हम समूह’ (We Groups) भी कहा गया है। यह वह समूह होते हैं जिनको व्यक्ति अपना समझता है। व्यक्ति इन समूहों से सम्बन्धित भी होता है। मैकाइवर एवं पेज (MacIver and Page) ने अपनी पुस्तक ‘समाज’ (Society) में ‘अन्तः समूह’ का अर्थ उन समूहों से लिया है जिनके साथ व्यक्ति अपने आपको मिला लेता है। उदाहरणार्थ जाति, धर्म, कबीले, लिंग आदि कुछ ऐसे समूह हैं जिनके बारे व्यक्ति को पूरा ज्ञान होता है।

अन्तः समूह की प्रकृति शान्ति वाली होती है और इसमें आपसी सहयोग, आपसी मेल-मिलाप, सद्भावना आदि गुण पाये जाते हैं। अन्तः समूह के बीच व्यक्ति का दृष्टिकोण बाहरी लोगों के प्रति दुश्मनी वाला होता है। इन समूहों में व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता। कुछ न कुछ कार्य को करने के लिये इन समूहों में मनाही भी होती है। कई बार लड़ाई के समय व्यक्ति एक समूह के साथ जुड़ कर दूसरे समूह का मुकाबला करने लग पड़ते हैं। अन्तः समूह में हम की भावना (We feeling) पाई जाती है। जाति प्रथा के बीच एक जाति के व्यक्ति अपने आपको अन्तः समूहों के साथ जोड़ते हैं और दूसरी जाति के व्यक्ति के लिए ‘बाहरी जाति’ का व्यक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई समाजों में समाज का वर्गीकरण भी ‘अन्तः एवं बाहरी’ समूह के आधार पर किया जाता है। अन्तः समूह के बीच व्यक्ति अपने आपको जोड़ता है और अपना समझता है।

इन समूहों में वह ‘मेरे’ शब्द का प्रयोग करने लग पड़ता है जैसे मेरा स्कूल, मेरा घर, मेरी जगह, मेरा गांव इत्यादि। इस तरह हम कह सकते हैं वह समूह जिनके साथ व्यक्ति सम्बन्ध रखता है , जिनको वह अपना समझता है, और जिनके लिये वह ‘मेरे’ या ‘हम’ शब्द का प्रयोग करता है, ‘वह अन्तः समूह’ होते हैं। मैकाइवर के अनुसार, “वह समूह जिनके साथ व्यक्ति अपना समरूप कर लेता है वह उसके अन्तः समूह है।” जैसे कि उसका परिवार, कबीला, गांव इत्यादि साधारणतया अन्तः समूहों में सम्बन्ध शांतिप्रिय होते हैं और सदस्य आपसी सहयोग एवं प्यार के साथ रहते हैं। उस समूह के सदस्यों के प्रति व्यक्ति का व्यवहार हमदर्दी वाला होता है और वह समूह के सदस्यों के प्रति अपनापन महसूस करता है। उसको अपने समूह के व्यवहार, विचार, आदर्श इत्यादि अच्छे लगते हैं। वह दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार बनाते समय अपने समूह के विचारों, मूल्यों इत्यादि को सामने रखता है। उसे अपने समूह की सारी बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि वे सभी उसको अपने लगते हैं। अन्तः समूह का संगठन अधिक मज़बूत एवं निश्चित होता है। अन्तः समूह के बीच होने वाली अन्तक्रियाओं का सदस्यों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अन्तः समूह सर्वव्यापक समूह होते हैं जो सांस्कृतिक विकास की सभी अवस्थाओं में क्रियाशील होते हैं।

बहिर्समूह (Out-Groups) बहिर्समूह के लिये ‘वह समूह’ (They Group) शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। यह वह समूह होते हैं जिनका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है और बेगाना समझता है। साधारणतया व्यक्ति समाज के बीच प्रत्येक समूह के साथ तो नहीं जुड़ा होता है। जिस समूह के साथ जुड़ा होता है वह उसके अन्तः समूह कहलाते हैं और जिस समूह के साथ नहीं जुड़ा होता है वह उसके बहिर्समूह कहलाते हैं। यह वर्गीकरण व्यक्तिगत दृष्टिकोण से लिया गया है। समाज में दोनों तरह के समूह व्यक्तियों के लिये विकसित होते हैं। उदाहरण के लिये बाहरी जाति, बाहरी धर्म, बाहरी परिवार आदि ऐसे समूह हैं, जो एक व्यक्ति के लिये तो अपनत्व पैदा करते हैं, और जो व्यक्ति उनके समूह का सदस्य नहीं उसके लिये बाहरी भावना पैदा करते हैं। कई कबीलों में इन समूहों के आधार पर भी रिश्तेदारी का भी वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप कहीं भी जाते हैं, यदि आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है तो आप उसके साथ बातचीत करने लग जाते हैं। यदि वह आपकी जाति, धर्म, इत्यादि के साथ सम्बन्ध रखता हो तो आप उसे अन्तः समूह में शामिल कर लेते हैं। यदि वह अलग जाति अथवा धर्म का हो तो उसको ‘बहिर्समूह समूह’ का सदस्य बना देते हैं। समान जाति वालों के साथ आप मित्रता का व्यवहार करते हैं, और असमान जाति वालों के साथ आप दुश्मनी जैसा व्यवहार करने लग पड़ते हैं।

इसलिए हम कह सकते हैं कि ‘बर्हिसमूह’ व्यक्ति के लिए बेगाने से होते हैं और वह उनके साथ प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जुड़ा होता। लड़ाई के समय बाहरी समूह का संगठन काफ़ी कमज़ोर एवं असंगठित होता है। व्यक्ति के लिये आन्तरिक समूह के विचारों और मूल्यों के सामने बाहरी समूह के विचारों की कीमत काफ़ी कम होती है। यह भी सर्वव्यापक है और प्रत्येक स्थान पर पाये जाते हैं।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के लिए अन्तः समूह एवं बहिर्समूह का अर्थ अवस्था, स्थान, समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। कभी कोई व्यक्ति अन्तः समूह से सम्बन्धित होता है परन्तु विचारों में समानता न होने की स्थिति में वही उसके लिए बहिर्समूह बन जाता है। अन्तः समूह के बीच व्यक्ति का व्यवहार, सहयोग, हमदर्दी एवं प्यार वाला होता है और व्यक्ति अपने समूह के आदर्शों, विचारों एवं कीमतों का सम्मान करता है और उन्हें उत्तम समझता है। उसको अपने समूह की सम्पूर्ण बातें अच्छी लगती हैं। बहिर्समूह के व्यक्तियों का दृष्टिकोण दुश्मनी वाला होता है। जिन कार्यों की आन्तरिक समूहों में मनाही होती है, बहिसर्मुह में उन कार्यों की इजाज़त भी दी जाती है। ये दोनों समूह सभी समाजों में व्याप्त होते हैं परन्तु इनका निर्माण करने वाली परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं। साधारण व्यक्ति आन्तरिक समूह को बर्हिसमूह से उत्तम समझता है। व्यक्ति का व्यवहार भी इन समूहों से सम्बन्धित होता है। दोस्ती एवं दुश्मनी वाले सम्बन्ध भी इसी दृष्टिकोण से पाये जाते हैं।

![]()

प्रश्न 8.

संदर्भ समूह के बारे में आप क्या जानते हैं ? विस्तार सहित लिखो।

उत्तर-

1942 में एच० एच० हाइमन (H.H. Hyman) ने सबसे पहले ‘संकल्प संदर्भ समूह’ का प्रयोग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘स्थितियों के मनोविज्ञान’ (The Psychology status) में किया था। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने मानवीय व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन और व्याख्या के लिए किया था और अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित किया, कि कैसे मनुष्य अपने संदर्भ समूह का चुनाव करता है और यह संदर्भ समूह किस प्रकार उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। बाद में समाजशास्त्रियों विशेषकर ‘मर्टन’ ने संदर्भ समूह की समाजशास्त्र के लिये महत्ता के बारे मैं समझा और कहा कि सामाजिक वातावरण के कार्यात्मक और संरचनात्मक पक्षों को समझने के लिए संदर्भ समूह बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसकी सहायता के साथ सामाजिक व्यवहार की भिन्नताओं में सभी छुपी हुई समानताओं को ढूंढ़ सकते हैं। इस प्रकार इसकी सहायता से मानवीय व्यवहार के सभी पक्षों के बारे में जाना जा सकता है जिसकी सहायता के साथ समाज को आसानी के साथ समझा जा सकता है।

संदर्भ समूह का अर्थ (Meaning of Reference Group)-यदि हमें संदर्भ समूह का अर्थ समझना है तो हमें सर्वप्रथम ‘सदस्य समूह’ का अर्थ समझना पड़ेगा क्योंकि संदर्भ समूह को “सदस्यता समूह” या “सदस्य समूह के संदर्भ में रखकर ही समझा जा सकता है। जिस समूह का व्यक्ति सदस्य होता है, जिस समूह को वह अपना समूह समझ कर उसके कार्यों में भाग लेता है, उस समूह को सदस्यता समूह कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक समूह होता है जिसका वह वास्तविक तौर पर सदस्य होता है और वास्तविक सदस्य होने के कारण उस समूह के साथ उसका अपनापन पैदा हो जाता है और उस समूह के विचारों, कीमतों इत्यादि को भी अपना मान लेता है। वह स्वयं को इस समूह का एक अभिन्न अंग मान लेता है। इस तरह उसका प्रत्येक कार्य या क्रिया उन समूहों की कीमतों के अनुसार ही होती है। इस समूह के आदर्श, विचार, कीमतें इत्यादि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और दूसरे व्यक्तियों का मूल्यांकन करते समय वह अपने समूह की कीमतों को सामने रखता है। इस तरह यह व्यक्ति का सदस्यता समूह होता है।

परन्तु कई बार यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति का व्यवहार अपने समूह की कीमतों या आदर्शों के अनुरूप नहीं होता बल्कि वह किसी और आदर्शों एवं कीमतों के अनुसार होता है। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है ? इस कारण ही “संदर्भ समूह” का संकल्प हमारे सामने आया। कुछ लेखकों के अनुसार, “व्यवहार प्रतिमान और उसकी स्थिति के साथ सम्बन्धित विवेचन के लिए हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह किस समूह का सदस्य है और उसकी समूह में क्या स्थिति है ? क्योंकि वह अपने समूह का सदस्य होते हुए भी किसी और समूह से प्रभावित होकर उसका मनोवैज्ञानिक तौर पर सदस्य बन जाता है। व्यक्ति इसका वास्तविक सदस्य होते हुए भी इससे इतना प्रभावित होता है कि उसके व्यवहार का बहुत-सा हिस्सा उस समूह के अनुसार होता है। समाज वैज्ञानिक इस समूह को संदर्भ समूह कहते हैं। जैसे कोई मध्यमवर्गीय समूह का सदस्य अपने आपको किसी उच्चवर्ग से सम्बन्धित मान सकता है। अपने व्यवहारों, आदतों, आदर्शों, कीमतों आदि को उसी उच्चवर्ग के अनुसार निश्चित करता है।

अपने रहन-सहन, खाने-पीने के तरीके उसी उच्चवर्ग के अनुसार ही निश्चित करता है तो वह उच्चवर्ग मध्यवर्गीय समूह का संदर्भ समूह होता है। इस तरह जब व्यक्ति उच्चवर्ग से मानसिक तौर पर सम्बन्धित होता है, तो वह उच्चवर्ग उसके लिए संदर्भ समूह’ होता है। इस तरह वह अपनी आदतों, प्रतिमानों, प्रवृत्तियों को उस ‘संदर्भ समूह’ के अनुसार चलाने की कोशिश करता है। संदर्भ समूह का अर्थ और भी स्पष्ट हो जायेगा यदि हम संदर्भ समूह की परिभाषाएं देखेंगे।

शैरिफ एवं शैरिफ (Sherrif and Sheriff) के अनुसार, “संदर्भ समूह वे समूह हैं, जिनके साथ व्यक्ति अपने आपको समूह के एक अंग के रूप में सम्बन्धित करता है या मनोवैज्ञानिक रूप के साथ सम्बन्धित होने की इच्छा रखता है। दैनिक भाषा में संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनके साथ व्यक्ति स्वयं ही पहचान करता है या फिर पहचानने की इच्छा रखता है।”

राबर्ट मर्टन (Robert Merton) के अनुसार, “संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत का लक्ष्य मूल्यांकन या उप मूल्यांकन की उन प्रक्रियाओं के कारकों एवं परिमापों को क्रमबद्ध करना है जिनमें व्यक्ति और अन्य मनुष्यों एवं समूहों की कीमतों और मापदण्डों को तुलनात्मक निर्देश व्यवस्था के रूप में अपनाता है।”

मर्टन (Merton) के अनुसार “यह देखा जाता है कि जो समूह जीवन की अवस्थाओं में अधिक सफल है व्यक्ति उसको संदर्भ समूह मानने लग पड़ता है। मर्टन के अनुसार यह ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति उस समूह का सदस्य हो जिसका वह सदस्य है। वह उस समूह का सदस्य हो सकता है जिसका वह सदस्य नहीं। जिन समूहों के हम वास्तव में सदस्य नहीं होते और जिनके साथ हम कभी भी वास्तव में अन्तक्रिया नहीं करते तो भी यदि वह समूह हमारे विचारों, व्यवहारों को प्रभावित करते हैं तो हम स्वयं को उनके अनुसार ढालते हैं तो वह गैर-सदस्यता भी हमारे लिये संदर्भ समूह ही होगा।

![]()

सामाजिक समूह PSEB 11th Class Sociology Notes

- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार उसकी लगभग सभी क्रियाओं का केन्द्र समूह होता है।

- एक सामाजिक समूह उन दो अथवा अधिक व्यक्तियों का एकत्र होता है जिनमें अन्तक्रिया लगातार होती रहनी चाहिए। यह अन्तक्रिया व्यक्ति को समूह के साथ संबंधित होने के लिए प्रेरित करती है।

- एक सामाजिक समूह की बहुत-सी विशेषताएं होती हैं जैसे कि यह व्यक्तियों का एकत्र होता है, समूह में सदस्यों के बीच अन्तक्रियाएं होती रहती हैं, सदस्य अपनी सदस्यता के प्रति चेतन होते हैं, उनमें हम की भावना होती है, समूह के कुछेक नियम होते हैं इत्यादि।

- वैसे तो समाज में बहुत से समूह होते हैं तथा कई समाजशास्त्रियों ने इनका वर्गीकरण अलग-अलग आधारों पर दिया है परन्तु जो कूले (Cooley) की तरफ से दिया गया वर्गीकरण प्रत्येक विद्धान् ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। कूले के अनुसार शारीरिक नज़दीकी तथा दूरी के अनुसार दो प्रकार के समूह होते हैं-प्राथमिक समूह तथा द्वितीय समूह।

- प्राथमिक समूह वह होते हैं जिनके साथ शारीरिक रूप से नज़दीकी होती है। हम इस समूह के सदस्यों को रोज़ाना मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं तथा उनके साथ रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, पड़ोस, खेल समूह।

- द्वितीय समूह प्राथमिक समूह से बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। वह समूह जिनकी सदस्यता वह अपनी इच्छा या आवश्यकता के अनुसार लेता है द्वितीय समूह होते हैं। व्यक्ति इनकी सदस्यता कभी भी छोड़ सकता है तथा कभी भी ग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक दल, ट्रेड युनियन इत्यादि।

- प्राथमिक समूहों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्त्व है क्योंकि इनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। यह समूह व्यक्ति का समाजीकरण करने में सहायता करते हैं। यह समूह व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर नियन्त्रण भी रखते हैं।

- द्वितीय समूह की कई विशेषताएं होती हैं जैसे कि शारीरिक नज़दीकी का न होना, यह अस्थायी होते हैं, इसमें औपचारिक संबंध होते हैं तथा इनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है।

- समनर (Summer) ने भी समूहों का वर्गीकरण दिया है तथा वह हैं-अन्तर्समूह (In-Group) तथा बहिर्समूह (Out-Group) । अन्तर्समूह वह होता है जिनकी सदस्यता के प्रति व्यक्ति पूर्णतया चेतन होता है। बहिर्समूह वह होता है जिनमें व्यक्ति को अपनेपन की भावना नहीं मिलती है।

- राबर्ट मर्टन ने एक नए प्रकार के समूह के बारे में बताया है तथा वह है संदर्भ समूह (Reference Group)। व्यक्ति कई बार किसी विशेष समूह के अनुसार अपने व्यवहार को नियन्त्रित तथा केन्द्रित करता है। इस प्रकार के समूह को संदर्भ समूह कहा जाता है।

- हम भावना (We feeling)—वह भावना जिससे व्यक्ति अपने समूहों के साथ स्वयं को पहचानते हैं कि वे उस समूह के सदस्य हैं।

- प्राथमिक समूह (Primary Group)-वह समूह जिनके सदस्यों में संबंध काफ़ी नज़दीक के होते हैं तथा जिनके बिना जीवन जीना मुमकिन नहीं है।

- द्वितीय समूह (Secondary Group)-वे समूह जिनकी सदस्यता आवश्यकता के समय ली जाती है तथा बाद में छोड़ दी जाती है।

- अन्तः समूह (In-Group)-वह समूह जिनके प्रति व्यक्ति के अन्दर अपनेपन की भावना होती है।

- बहिर्समूह (Out-Group)—वह समूह जिनके प्रति व्यक्ति के अन्दर अपनेपन की किसी भी प्रकार की भावना नहीं होती।

- दर्भ समूह (Reference Group)—वह समूह जिन्हें व्यक्ति एक आदर्श के रूप में स्वीकार करता है।