Punjab State Board PSEB 12th Class Sociology Book Solutions Chapter 12 वृद्धावस्था तथा असमर्थता Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Sociology Chapter 12 वृद्धावस्था तथा असमर्थता

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न (TEXTUAL QUESTIONS)

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.

परिवार में नौजवानों द्वारा वृद्ध लोगों को शक्ति देने से क्या पैदा होता है ?

(क) स्नेह

(ख) तनाव

(ग) बोझ

(घ) संघर्ष।

उत्तर-

(ख) तनाव।

प्रश्न 2.

पारिवारिक ढाँचे में परिवर्तन होने से वृद्ध लोगों को क्या अनुभव होता है ?

(क) अवहेलना

(ख) निर्धनता

(ग) गुस्सा

(घ) निर्बलता।

उत्तर-

(घ) निर्बलता।

प्रश्न 3.

किस अधिनियम के अन्तर्गत अभिभावकों व वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल व कल्याण को रखा गया

(क) वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2009

(ख) वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2008

(ग) वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007

(घ) वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2006

उत्तर-

(ग) वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007.

प्रश्न 4.

निरन्तरता सिद्धान्त का अन्य नाम क्या है ?

(क) अविकसित सिद्धान्त

(ख) विकासशील सिद्धान्त

(ग) विकास सिद्धान्त ।

(घ) अनिरन्तरता का सिद्धान्त।

उत्तर-

(ग) विकास सिद्धान्त।

प्रश्न 5.

कौन-सी अवधारणा अपने में मानसिक, शारीरिक व चेतना सम्बन्धी असमर्थता लिए है ?

(क) अँधापन

(ख) मानसिक मँदता

(ग) असमर्थता

(घ) दिमागी अधरंग।

उत्तर-

(ग) असमर्थता।

प्रश्न 6.

असमर्थ बच्चे जिनकी चेतना सम्बन्धी शारीरिक कमियाँ अथवा स्वास्थ्य समस्याएं स्कूल की उपस्थिति

अथवा

शिक्षण में हस्तक्षेप करती हैं :

(क) विकलांग असमर्थता

(ख) दिमागी अधरंग

(ग) ए०डी०एच०डी० (ADHD)

(घ) शिक्षण असमर्थता।

उत्तर-

(घ) शिक्षण असमर्थता।

![]()

प्रश्न 7.

कौन-से मॉडल ने असमर्थता से संबंधित व्यक्तियों के समान अवसरों के अधिकारों को स्वीकारा है ?

(क) सामाजिक मॉडल

(ख) सकारात्मक मॉडल

(ग) असमर्थ व्यक्तियों द्वारा की राजनीति

(घ) संरचनात्मक मॉडल।

उत्तर-

(क) सामाजिक मॉडल।

प्रश्न 8.

असमर्थ लोगों के अधिकारों को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रोत्साहित किया जाता है ?

(क) परिवार व मित्र समूह द्वारा

(ख) व्यवस्थित राजनैतिक नीतियों द्वारा

(ग) स्वयं असमर्थ व्यक्तियों द्वारा

(घ) सामाजिक व राजकीय निर्माण द्वारा।

उत्तर-

(क) परिवार व मित्र समूह द्वारा।

B. रिक्त स्थान भरें-

1. आयु बढ़ने की प्रक्रिया को सामाजिक व समाजशास्त्रीय पक्ष में …………………… कहते हैं।

2. जोड़ों में सूजन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह व हृदय रोग आयु से सम्बन्धित ……………….. बीमारियाँ होती हैं।

3. 21वीं सदी में विश्व में सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण विशेषता ……………….. जनसंख्या की है।

4. वृद्ध लोगों के लिए नई आवास प्रणाली को ……. कहते हैं।

5. …………………… विभाग सेवानिवृत्ति भोगने एवं वृद्धावस्था से सम्बन्धित मसलों के लिए तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

6. …………… एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई व्यक्ति पूर्ण अन्धेपन अथवा दृष्टि स्पष्टता 6/60 अथवा 20/200 तक स्पष्ट नहीं देख पाता है।

उत्तर-

- सामाजिक ज़राविज्ञान

- दीर्घकालीन

- वृद्ध

- वृद्ध आश्रम

- सामाजिक न्याय व कल्याण

- दृष्टि सम्बन्धी असमर्थता।

C. सही/ग़लत पर निशान लगाएं-

1. अभिभावकों की सँभाल सम्बन्धी बिल, हिमाचल प्रदेश में पास किया गया।

2. आधुनिकीकरण सिद्धान्त, समाज में वृद्धों व नवयुवकों में असमानता का वर्णन करता है।

3. वृद्धों की भूमिका/योगदान सम्बन्धी कोई समस्या नहीं होती है।

4. वृद्ध लोग वृद्ध अवस्था को वित्तीय असुरक्षा का बोझ समझते हैं।

5. वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था के कारण अधिक उत्पादक (कमाने वाला) नहीं समझा जाता।

6. असमर्थ व्यक्ति अधिनियम 1995, चिकित्सक पुनर्वास के साथ-साथ सामाजिक पुनर्वास की आवश्यकता को पहचानने की आवश्यकता पर बल देता है।

उत्तर-

- सही

- गलत

- गलत

- सही

- सही

- सही।

![]()

D. निम्नलिखित शब्दों का मिलान करें-

कॉलम ‘ए’– कॉलम ‘बी’

समाज से अपने को अलग करना — गतिविधि सिद्धान्त

सामाजिक आर्थिक स्तर (प्रतिष्ठा) — सामाजिक समस्याएँ

वृद्धों को अधिक सक्रिय होना चाहिए — विघटन सिद्धान्त

वृद्ध आयु की प्रक्रिया सम्बन्धी अध्ययन का क्षेत्र — आर्थिक सुरक्षा

स्वयं को बनाए रखने में सक्षम — ज़राविज्ञान।

उत्तर-

कॉलम ‘ए’ — कॉलम ‘बी’

समाज से अपने को अलग करना — विघटन सिद्धान्त

सामाजिक आर्थिक स्तर (प्रतिष्ठा) — सामाजिक समस्याएँ

वृद्धों को अधिक सक्रिय होना चाहिए — गतिविधि सिद्धान्त

वृद्ध आयु की प्रक्रिया सम्बन्धी अध्ययन का क्षेत्र — ज़राविज्ञान

स्वयं को बनाए रखने में सक्षम — आर्थिक सुरक्षा।

II. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वृद्धावस्था की आयु कितनी निश्चित की गई है ?

उत्तर-संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वृद्धावस्था की आयु 60 वर्ष से अधिक है।

प्रश्न 2. सन् 2020 तक भारत की वृद्ध जनसंख्या कितनी हो जाएगी ?

उत्तर-सन् 2020 तक भारत की वृद्ध जनसंख्या 140 मिलियन हो जाएगी।

प्रश्न 3. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ?

उत्तर-1 अक्तूबर को।

प्रश्न 4. मनुष्य जीवन की पाँच स्थितियाँ कौन-सी हैं ?

उत्तर-बाल अवस्था, बचपन, किशोरावस्था, बालिग तथा वृद्धावस्था।

प्रश्न 5. भारत में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है ?

उत्तर-भारत में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

प्रश्न 6. आप असमर्थता से क्या समझते हैं ?

अथवा

क्षति ।

उत्तर-असमर्थता का अर्थ है किसी चीज़ की कमी, चाहे वह मानसिक, शारीरिक या संवेदात्मक हो।

प्रश्न 7. विकलांग व विकृत में अन्तर स्पष्ट करें।

उत्तर-विकलांग का अर्थ है किसी शारीरिक अंग की कमी तथा विकृत का अर्थ है किसी वस्तु की कमी होना, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

प्रश्न 8. समावेश करना क्या है ?

उत्तर-समावेश करने का अर्थ है किसी विकलांग व्यक्ति को किसी कार्य में शामिल करना।

प्रश्न 9. शिक्षण असमर्थता क्या है ?

उत्तर-जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने में असमर्थ हो, उसे शिक्षण असमर्थता कहते हैं।

प्रश्न 10. सकारात्मक मॉडल को अपने शब्दों में परिभाषित करें।

उत्तर-सकारात्मक मॉडल का अर्थ है समाज में वह असमान रिश्ता, जिसमें उन व्यक्तियों को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता जिनमें कोई कमी हो।

![]()

III. लघु उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

वे कौन-से शारीरिक लक्षण हैं जो किसी व्यक्ति को वृद्ध बनाते हैं ?

उत्तर-

ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिनसे व्यक्ति वृद्ध लगने लग जाता है। दांतों का टूटना, गंजापन या बालों का सफेद होना, कमर का झुकना, कम सुनना, कम दिखना, कार्य करने का सामर्थ्य कम होना, धीरे चलना इत्यादि ऐसे कुछ लक्षण हैं।

प्रश्न 2.

भारतीय समाज में वृद्ध लोगों में अकेलापन व उदासी के क्या कारण हैं ?

उत्तर-

लोगों के बच्चे नौकरी करने के लिए अन्य नगरों में चले जाते हैं जिस कारण वे अकेले हो जाते हैं। परिवार में रहते हुए परिवार की सत्ता नौजवानों के हाथों में आ जाती है। उनके हाथों में कुछ नहीं रहता जिस कारण वे अकेलेपन तथा उदासी के शिकार हो जाते हैं।

प्रश्न 3.

समावेश किस प्रकार समाकलन से भिन्न है ?

उत्तर-

समावेश में असमर्थ व्यक्तियों को मजबूरी में किसी कार्य में शामिल किया जाता है जबकि समाकलन में उन व्यक्तियों को दिल से किसी कार्य का हिस्सा बनाया जाता है तथा वे प्रत्येक कार्य का अभिन्न अंग होते हैं।

IV. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

वृद्ध लोगों के पुनर्वास में सरकार क्या सहायता करती है ?

उत्तर-

देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् ही भारतीय सरकार ने वृद्ध लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य करने शुरू किए। 1990 में संयुक्त राष्ट्र ने वृद्ध लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का ऐलान किया। इसके पश्चात् 13 जनवरी, 1999 को भारत सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई ताकि उनका कल्याण किया जा सके व उनका फायदा हो। 2007 में Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act ने वृद्ध लोगों के अधिकार को कानूनी स्थिति प्रदान की। इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी चलाए गए; जैसे कि बुढ़ापा सुरक्षा, बुढ़ापा पैंशन, वृद्ध आश्रमों का निर्माण करना, वृद्धावस्था सेवाओं को फैलाना, वृद्ध लोगों के लिए Housing कार्यक्रम को आसान बनाना।

प्रश्न 2.

भारतीय समाज में आवास व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं जिनका वृद्ध व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है, क्या हैं ? प्रकाश डालें।

उत्तर-

- आवास समस्या-वृद्ध लोगों को आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। कुल जनसंख्या में से काफ़ी अधिक विधवा तथा वृद्ध स्त्रियों व पुरुषों के रहने के लिए घरों की कमी होती है। एक आम शिकायत यह होती है कि वे घरों में अकेला महसूस करते हैं या उन्हें परिवार वाले अकेला कर देते हैं।

- स्वास्थ्य समस्या-इस आयु में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कार्य करना बंद कर देती है। लोग शारीरिक व मानसिक पक्ष से कमजोर हो जाते हैं। उन्हें बीमारियां लग जाती हैं। खाना हज़म नहीं होता। दाँत टूटने लग जाते हैं। उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह हो जाती है।

प्रश्न 3.

सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर-

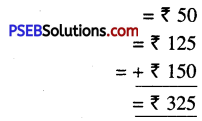

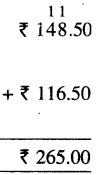

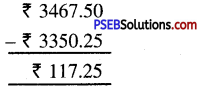

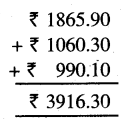

आज कल परिवर्तित होती परिस्थितियों में बच्चों पर आर्थिक निर्भरता काफ़ी मुश्किल कार्य है। इस कारण सरकार द्वारा दिए गए सामाजिक सुरक्षा के लाभों का महत्त्व काफ़ी बढ़ गया है। इसका अर्थ है कि सरकार वृद्धावस्था में कुछ सहायता प्रदान करती है। परन्तु हमारे देश भारत में वृद्ध लोगों को काफ़ी कम सामाजिक सुरक्षा मिलती है। 90% के करीब वृद्ध लोग जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन्हें पैंशन या अन्य लाभ नहीं मिलते। सरकार निर्धन वृद्ध लोगों को कुछ सहायता प्रदान करती है जैसे कि

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जोकि ₹ 75 प्रति मास है परन्तु यह केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए है।

- कई राज्य सरकारों ने कार्यक्रम चलाए हैं जिन में ₹ 60 से लेकर ₹ 250 प्रति मास मिलते हैं। यह केवल उनके लिए हैं जो 65 वर्ष से ऊपर हैं तथा निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं।

- विधवाओं को ₹ 150 प्रति मास मिलता है।

प्रश्न 4.

भारत में असमर्थता के बारे में अपने शब्दों में चर्चा करें।

उत्तर-

सम्पूर्ण विश्व में 100 करोड़ से अधिक लोग हैं जो किसी-न-किसी असमर्थता के साथ जी रहे हैं। हम अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोग देख सकते हैं जो असमर्थ हैं तथा उन्हें जीवन जीने में परेशानी होती है। असमर्थ व्यक्ति को कई अभावों का सामना करना पड़ता है जैसे कि शिक्षा, रोज़गार तथा अन्य कई प्रकार की सुविधाएं। इस के साथ ही उनके साथ एक सामाजिक श्राप जुड़ जाता है जो साधारणतया आर्थिक व सामाजिक जीवन जीने के रास्ते में रुकावट होता है। अगर पूर्ण विश्व में 100 करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं तो भारत में भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी-नकिसी रूप से असमर्थता का शिकार हैं। इन लोगों के साथ या तो नफरत की जाती है या फिर इन्हें दया दिखाई जाती है। यह लोग जीवन जीने की सभी सुविधाओं का ठीक ढंग से प्रयोग भी नहीं कर पाते जिस कारण उनके जीवन में काफ़ी अभाव होते हैं। हमारे देश की लगभग 2% जनसंख्या किसी-न-किसी रूप से विकलांग है।

प्रश्न 5.

‘असमर्थता सफलता में रुकावट नहीं होनी चाहिए।’ संक्षिप्त रूप में व्याख्या करें।

उत्तर-

इसमें कोई शंका नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करने की ठान ले तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। यह बात असमर्थ व्यक्ति के मामले में ठीक ही बैठती है कि अगर कोई असमर्थ व्यक्ति कोई कार्य करने की ठान ले तो वह भी सफलता अर्जित कर सकता है। सम्पूर्ण विश्व में हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपनी असमर्थता को पार पाकर सफलता प्राप्त की। स्पैशल ओलंपिक इसकी उदाहरण है जिसमें ऐसे व्यक्ति ही भाग लेते हैं तथा अपने देश का नाम रोशन करते हैं।

![]()

V. अति दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न-

प्रश्न 1.

वृद्ध अवस्था के सिद्धान्तों का विस्तार सहित वर्णन करें।

अथवा

वृद्धावस्था के क्रियात्मक तथा आधुनिकीकरण सिद्धान्त को लिखो।

अथवा

वृद्धावस्था के आधुनिकीकरण सिद्धान्त तथा सक्रियता सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

वृद्ध अवस्था से संबंधित कई सिद्धांत मिलते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है –

(i) विघटन सिद्धान्त (The Disengagement Theory)—विघटन सिद्धान्त के अनुसार वृद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें समाज तथा व्यक्ति धीरे-धीरे एक-दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। घर की सत्ता वृद्ध लोगों के हाथों से निकल कर नौजवानों के हाथों में आ जाती है जिससे समाज लगातार कार्य करता रहता है। इस तरह इस सिद्धान्त के अनुसार जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका शारीरिक सामर्थ्य उसे अधिक कार्य करने की आज्ञा नहीं देता तथा वह समाज से दूर होना शुरू हो जाता है। इस कारण सभी कार्य नौजवानों के हाथों में आ जाते हैं।

(ii) सक्रियता सिद्धान्त या क्रियात्मक सिद्धान्त (The Activity Theory)—सक्रियता सिद्धान्त यह कहता है कि वृद्ध अवस्था में खुश रहने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति लगातार कार्य करता रहे। यह सिद्धान्त कहता है कि अगर मौजूदा भूमिका व रिश्ते खत्म हो गए तो उन्हें बदल देना चाहिए। भूमिकाओं तथा रिश्तों को बदलना आवश्यक हो जाता है क्योंकि जैसे-जैसे व्यक्ति के कार्य करने का सामर्थ्य तथा सक्रियता कम होती है, वैसे ही संतुष्टि का स्तर नीचे होता जाता है।

(iii) निरन्तरता का सिद्धान्त (The Continuity Theory)-निरन्तरता के सिद्धान्त को विकास के सिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार वृद्ध लोग कई ढंग अपना कर तथा निरंतरता बनाए रखने के लिए भीतर की व बाहर की संरचना को बचा कर रखते हैं। निरन्तरता का सिद्धान्त काफ़ी अच्छे ढंग से व्याख्या करता है कि कैसे लोग स्वयं को आयु के अनुसार ढाल लेते हैं। वे परिवर्तन पसंद नहीं करते तथा अलग-अलग ढंग से प्राचीन व्यवस्था को बना कर रखने का प्रयास करते हैं।

(iv) आधुनिकीकरण सिद्धान्त (Modernization Theory)-आधुनिकीकरण सिद्धान्त कहता है कि वृद्ध लोग आधुनिकता के नियमों को बदलने में असफल हो जाते हैं तथा वे नियम हैं नयी आर्थिकता, चीजें प्रदत्त के स्थान पर अर्जित करने की प्रक्रिया, तकनीकी विकास इत्यादि। इस कारण वे नयी आधुनिकता से तालमेल नहीं बिठा पाते।

(v) आयु स्तरीकरण सिद्धान्त (The Age Stratification Theory)-यह सिद्धान्त बताता है कि किसी समाज में नौजवानों तथा वृद्धों के बीच किस प्रकार की असमानताएं मौजूद होती हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी एक विशेष समय तथा विशेष सांस्कृतिक अवस्था में वृद्ध लोगों के बीच सापेक्ष असमानता दो प्रकार के अनुभवों पर निर्भर करती है। पहला है उनके जीवन जीने के अनुभव जिनके कारण उनमें शारीरिक व मानसिक परिवर्तन आते हैं तथा उनके ऐतिहासिक अनुभव कि वे किस समूह से संबंधित हैं।

प्रश्न 2.

भारतीय समाज में वृद्ध लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का वर्णन करें।

अथवा

वृद्धों की समस्याओं के बारे में विस्तृत नोट लिखें।।

उत्तर-

बुजुर्गों अथवा वृद्धों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनका वर्णन इस प्रकार है-

(i) तकनीकी विकास के कारण समस्याएं (Problems due to technological development)—प्राचीन समय में वृद्धों का काफ़ी आदर किया जाता था क्योंकि यह माना जाता था कि वृद्धों को किसी-न-किसी कला की जानकारी होती थी। उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए उन्हें वृद्धों की आवश्यकता पड़ती थी। परन्तु आजकल ऐसा नहीं है। तकनीकी विकास के कारण अब वृद्धों की वह इज्ज़त नहीं रही क्योंकि तकनीक की सहायता से किसी भी कला को बचा कर रखा जा सकता है। व्यक्ति तकनीक की सहायता से उस कला को प्राप्त कर सकता है। इस कारण वृद्धों को जो सम्मान प्राप्त होता था वह कम हो गया तथा अब व्यक्ति को वृद्धों की कोई आवश्यकता न रही। उन्हें फालतू समझा जाने लगा तथा दुर्व्यवहार किया जाने लगा जिस कारण उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई।

(ii) जाति प्रथा के महत्त्व के कम होने से समस्या (Problem due to decreasing effect of Caste System) स्वतन्त्रता के बाद कई प्रकार के कानून बने जिनसे जाति व्यवस्था का महत्त्व काफ़ी कम हो गया। प्राचीन समय में व्यक्ति का पेशा उसकी जाति के अनुसार निश्चित होता था। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था उसको उस जाति का ही पेशा अपनाना पड़ता था। वह अपनी योग्यता से भी पेशा नहीं बदल सकता था। जाति के वृद्ध अपनी जाति के नौजवानों को पेशे के कुछ रहस्य बता देते थे। यह कार्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता था। परन्तु स्वतन्त्रता के बाद जाति व्यवस्था का महत्त्व कम हो गया जिस कारण अब व्यक्ति अपनी योग्यता से कोई भी पेशा अपना सकता है। इस प्रकार वृद्धों द्वारा दिए जाने वाले रहस्यों का महत्त्व कम हो गया तथा उनकी आवश्यकता न रही। उनको फालतू समझा जाने लगा तथा उनकी समस्याएं शुरू हो गईं।

(iii) शिक्षा के प्रसार के कारण समस्याएं (Problems due to spread of education)-चाहे शिक्षा का प्रसार समाज के लिए अच्छा होता है परन्तु कई बार यह वृद्धों के लिए समस्या लेकर आता है। गांवों के लोग अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उन्हें पढ़ने के बाद शहर में ही नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद वे शहर में ही विवाह कर लेते हैं। शुरू-शुरू में तो वे गांव भी जाते हैं, माता-पिता को पैसे भी भेजते हैं। परन्तु अपने परिवार तथा व्यस्तताओं के बढ़ने के कारण वे धीरे-धीरे गांव जाना तथा पैसे भेजना भी बन्द कर देते हैं। माता-पिता के पास चुप रहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता है। यहां से उन्हें पैसे की तंगी तथा और समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं।

(iv) आर्थिक निर्भरता की समस्या (Problem of Economic dependency)-साधारणतया यह देखा गया है कि पैसे की निर्भरता भी वृद्धावस्था में समस्या का कारण बनती है। यदि पिता की मृत्यु हो जाए तथा माता की आय का कोई साधन न हो तो वह निराश्रित हो जाती है तथा बच्चों पर निर्भर हो जाती है। अपने खर्चे चलाने के लिए उसके पास बच्चों पर निर्भर होने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता है। वह पैसे-पैसे के लिए मोहताज हो जाती है। इस प्रकार बच्चों पर निर्भरता भी समस्या का कारण बनती है।

(v) सम्पूर्ण आय बच्चों पर खर्च कर देना (Spending whole income on children)-आजकल की महंगाई के समय में बचत करना आसान नहीं है। एक मध्यमवर्गीय परिवार में खर्चे भी बहुत होते हैं। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत अधिक होते हैं। व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी-से-अच्छी शिक्षा देना चाहता है। बढ़िया शिक्षा आजकल काफ़ी महंगी है। बच्चे को बढ़िया शिक्षा देने के लिए वह अपनी सम्पूर्ण आय तथा सम्पूर्ण बचत बच्चों के ऊपर खर्च कर देते हैं ताकि उनको अच्छा भविष्य दिया जा सके। इस कारण उसके पास बुढ़ापे के लिए कुछ भी नहीं बचता है। बच्चे पढ़-लिख कर अच्छी नौकरी करने लग जाते हैं तथा अपना अलग परिवार बसा लेते हैं। मातापिता वृद्ध हो जाते हैं। परन्तु उनको आर्थिक समस्याएं घेर लेती हैं तथा वे समस्याओं में फँस जाते हैं।

(vi) स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं (Problems related to health)-व्यक्ति तमाम उम्र दिल लगाकर कार्य करते हैं। वृद्ध होने पर उनका शरीर जवाब दे जाता है। उनको कई बीमारियां जैसे कि मधुमेह, ब्लड प्रैशर इत्यादि लग जाती हैं। उनको इन बीमारियों को काबू में रखने के लिए दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। उनका शरीर साथ नहीं देता है। वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या काफ़ी महत्त्वपूर्ण समस्या है।

(vii) औद्योगिकीकरण के कारण समस्याएं (Problems due to industrialisation)-बहुत-से वृद्धों की समस्याएं उद्योगों के बढ़ने से शुरू होती हैं। लोग गांव छोड़कर शहरों में कार्य करने जाते हैं। बेरोज़गारी तथा आर्थिक तंगी से बचने के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता है। वे वृद्धों को शहर ले जाने में झिझकते हैं। इस प्रकार वृद्ध अकेले रह जाते हैं। यदि कोई आर्थिक तंगी नहीं है तो ठीक है नहीं तो बुजुर्गों को आर्थिक तथा सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। वे स्वयं ही जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके बच्चे उनका बोझ नहीं उठाते हैं।

(vii) बुजुर्ग का मर्द अथवा स्त्री होना भी उनकी समस्या का कारण है। यदि बुजुर्ग मर्द है तो उसको कम समस्याएं होती हैं। परन्तु यदि वह स्त्री है तो उसके साथ गलत व्यवहार अधिक होता है। उसको घर के सभी कार्य करने पड़ते हैं। पुत्रवधू के नौकरी पर जाने के पश्चात् उसको घर सम्भालना पड़ता है तथा बच्चे सम्भालने पड़ते हैं। इस प्रकार उन्हें बहुत समस्या होती है। पति की मृत्यु के बाद तो काफ़ी हद तक स्त्रियों की आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा ही खत्म हो जाती है। विधवा को औरों पर निर्भर होना पड़ता है तथा अपना बाकी जीवन दयनीय हालात में काटना पड़ता है।

(ix) यह भी देखने में आया है कि लड़के अपने बुजुर्गों को अधिक तंग करते हैं। लड़कियां अपने बुजुर्ग माता-पिता को अधिक सहायता देती हैं। बिन ब्याहे लड़के तो और भी कम देखभाल करते हैं। पुत्र अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते जिस कारण पुत्रवधू भी देखभाल करनी बन्द कर देती हैं तथा बुजुर्गों को सभी कुछ अपने आप ही करना पड़ता है।

![]()

(x) सास तथा पुत्रवधू के बीच झगड़ा भी बुजुर्गों की समस्या का कारण बनता है। बुजुर्ग अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। इस कारण पुत्रवधू को लगता है कि वह बुजुर्गों पर पैसे खर्च करके अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। जब स्थिति हद से बाहर हो जाती है तो बुजुर्गों के पास कोई और आसरा ढूंढने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता। कई मामलों में तो पुत्र ही अपने माता-पिता को वृद्ध आश्रम में दाखिल करवा आते हैं। इसके अतिरिक्त यदि माता-पिता किसी असंगठित क्षेत्र में छोटे-मोटे कार्य करते हैं तो उनके पास अपनी वृद्धावस्था के लिए कोई पैसा नहीं बचता है। बुढ़ापे में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तथा पैसे न होने के कारण उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

(xi) स्थिति में परिवर्तन (Change in position)-परम्परागत भारतीय समाज में वृद्ध लोगों को परिवार तथा समाज में काफ़ी ऊंचा स्थान दिया जाता था। घर का कोई भी महत्त्वपूर्ण निर्णय घर के वृद्ध लोगों की इच्छा तथा मर्जी के बिना नहीं लिया जाता था। परन्तु संयुक्त परिवार व्यवस्था के कम होते प्रभाव के साथ-साथ आधुनिक औद्योगिक समाज के सामने आने के साथ सामाजिक संरचना में काफ़ी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। नई स्थितियों के अनुसार आर्थिक कारक को अधिक महत्त्व दिया जाता है तथा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। इस कारण वृद्ध लोगों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। उनकी स्थिति अब वह नहीं रही जो पहले थी। इससे उनके सम्मान को काफ़ी ठेस पहुंचती है जिससे उन्हें काफ़ी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके बच्चे उनका सम्मान भी नहीं करते हैं।

(xii) फालतू समय की समस्या (Problem of Leisure time)-वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को एक और महत्त्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ता है तथा वह है फालतू समय बिताने की समस्या। वृद्धों के पास बहुत सा फालतू समय होता है तथा उन्हें पता नहीं होता है कि इसके साथ क्या करें। जवानी के समय को व्यक्ति काम करते हुए व्यतीत कर देता है। शहरों में लोग 8 से 12 घण्टे तक कार्य करते हैं तथा गांव में वे इससे भी अधिक कार्य करते हैं। परन्तु सेवानिवृत्ति (Retirement) के पश्चात् व्यक्ति को अपना समय व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार खाली समय काटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है तथा उन्हें पता नहीं होता है कि वे क्या करें।

इस प्रकार यह देखने में आया है कि नई पीढ़ी में नौजवान लोग बदले हुए हालातों तथा बदली हुई कद्रों-कीमतों के कारण धीरे-धीरे बुजुर्गों को छोड़ते जा रहे हैं। वे अपनी सन्तान होने के उत्तरदायित्व से दूर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ माता-पिता अपने बच्चों के पालन-पोषण में अपनी सारी आय तथा बचत खर्च कर देते हैं जिस कारण वे वृद्धावस्था में निराश्रित हो जाते हैं।

प्रश्न 3.

वृद्धावस्था के लोगों की समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है ?

उत्तर-

आजकल लगभग सभी देश बुजुर्गों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के सामाजिक, कानूनी व सुधारात्मक तरीके अपना रहे हैं। उनमें से कुछ तरीकों का वर्णन इस प्रकार हैं

- वृद्धाश्रम-कई बुजुर्ग अपने परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते जिस कारण उनके बच्चे उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं तथा उनसे कोई वास्ता नहीं रखते। कई बार तो ऐसे बुजुर्ग तनाव का शिकार भी जो जाते हैं। ऐसे बुजुर्गों के लिए कई देशों में वृद्धाश्रम खोले गए ताकि उन्हें शारीरिक सुरक्षा, मैडीकल सहायता तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

- कल्याण कार्यक्रम-सम्पूर्ण विश्व में ही बुजुर्गों के लिए कई कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैसे कि बुढ़ापा पैंशन, दुर्घटना सुविधाएं, मुफ़्त मैडीकल सहायता इत्यादि। उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कानून तथा कल्याण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फण्ड, ग्रेचुटी, जीवन बीमा इत्यादि।

- रोज़गार-समाज के बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए कई ढंग अपनाए गए हैं, परन्तु उनके लिए यह आवश्यक है कि नौकरी से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भी वे समाज के काम आ सकें। इसलिए कई स्थानों पर उन्हें सेवानिवृत्त होने के पश्चात् ही नौकरी दी जाती है ताकि उनके अनुभव का अच्छा लाभ उठाया जा सके।

- सुदृढ़ पारिवारिक व्यवस्था-समाज को ऐसे प्रयास करने चाहिएं कि एक मज़बूत पारिवारिक व्यवस्था हो जो बुजुर्गों का ध्यान रख सके क्योंकि यह परिवार ही होता है जिससे व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। परिवार में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह अपने बुजुर्गों का अच्छी तरह ध्यान रखे। परिवार में कम-से-कम तीन पीढ़ियों के लोग रहते हैं तथा उनके बीच का रिश्ता इतना मज़बूत होना चाहिए कि वे अपने वृद्ध सदस्यों को छोड़ें ही न। परम्परागत मूल्य भी मज़बूत होने चाहिए ताकि वृद्ध स्वयं को अकेला न समझें।

- असरदार कानून-वैसे तो सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं परन्तु उन्हें असरदार ढंग से लागू करने की आवश्यकता होती है। इन कानूनों में ऐसे प्रावधान रखने चाहिए कि अगर कोई अपने वृद्धों को छोड़ेगा तो उसकी जायदाद ज़ब्त कर ली जाएगी तथा जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे डर से लोग अपने बुजुर्गों की बेइज्जती नहीं करेंगे।

- उन्नत मैडीकल सुविधाएं-हमारी मौजूदा मैडीकल सुविधाएं इतनी बढ़िया नहीं हैं कि वे बुजुर्गों की शारीरिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को ठीक ढंग से पूर्ण कर सकें। इसलिए हमें अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करना चाहिए ताकि वृद्ध बढ़िया जीवन जी सकें।

प्रश्न 4.

असमर्थता के प्रकारों पर संक्षिप्त नोट लिखो।

अथवा

असमर्थता के प्रकारों पर प्रकाश डालो।

अथवा

सुनने तथा मानसिक असमर्थता की चर्चा कीजिए।

उत्तर-

वैसे तो असमर्थता के बहुत से प्रकार होते हैं परन्तु उनमें से कुछ प्रमुख असमर्थताओं का वर्णन इस प्रकार है-

- संचालन की असमर्थता (Locomotor Disability)-संचालन की असमर्थता व्यक्ति को चलने-फिरने से रोकती है। पी० डब्ल्यू० डी० कानून कहता है कि संचालन की असमर्थता वह हड्डियों, जोड़ों व नाड़ियों की समस्या है जो शरीर के हिस्सों के संचालन को रोकती है। इसमें अधरंग भी शामिल है।

- दृष्टि सम्बन्धी असमर्थता (Visual Disability)-दृष्टि सम्बन्धी असमर्थता या कम दृष्टि को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-नेत्रहीन तथा आंशिक दृष्टि वाले। PWD कानून कहता है कि वे व्यक्ति जिनकी दृष्टि इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वे किसी चीज़ की सहायता (ऐनक) के बिना देख ही नहीं सकते। इस प्रकार वे कोई भी कार्य उस चीज़ की सहायता के साथ ही कर सकते हैं।

- सुनने की असमर्थता (Hearing Disability)—ये लोग एक निश्चित स्तर से अधिक सुन नहीं सकते हैं। उन्हें सुनने के लिए किसी मशीन की सहायता लेनी ही पड़ती है।

- मानसिक असमर्थता (Mental Disability)-इस प्रकार की असमर्थता 18 वर्ष की आयु से पहले ही शुरू हो जाती है तथा साधारण से कार्य करने के रास्ते में भी रुकावट उत्पन्न करती है। व्यक्ति का दिमाग ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। वह ठीक ढंग से सोच नहीं सकता, दिमाग एक सीमित दायरे में ही कार्य कर सकता है। वह समाज में रहने के तरीके, बोलने के तरीके, स्वास्थ्य, पढ़ने-लिखने के तरीके नहीं समझ सकता। इस प्रकार की असमर्थता को मानसिक असमर्थता कहते हैं।

- बोलने में असमर्थता-वे लोग जो बोल नहीं सकते, कुछ सीमित शब्द बोल सकते हैं या जिनकी बोलने की शक्ति चली जाती है, उन्हें बोलने में असमर्थ कहा जाता है।

![]()

प्रश्न 5.

विशिष्ट ज़रूरतों पर आधारित व्यक्तियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?

अथवा

विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों की समस्या का विस्तार से वर्णन करें।

अथवा

विलक्षण रूप से समर्थ व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाली दो समस्याओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर-

- सामाजिक उत्पीड़न-विशिष्ट ज़रूरतों वाले लोगों का सामाजिक उत्पीड़न होता है। उनसे या तो लोग नफ़रत करते हैं या फिर उन पर दया दिखाते हैं। कोई उनकी तरफ प्यार वाला हाथ आगे नहीं बढ़ाता। ऐसा इस कारण है कि शायद उन्हें लगता है कि ये लोग उनके जैसे आम लोग नहीं हैं तथा इनमें कोई नुक्स है। लोगों की इस प्रकार की दृष्टि उन्हें चुभती है तथा वे चिड़चिड़े हो जाते हैं।

- असमानता-समाज में रहते हुए इन लोगों को असमानता का भी सामना करना पड़ता है। इनके साथ असमान ढंग से व्यवहार किया जाता है। ये साधारण लोगों की तरह जीवन जीने की सभी सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकते। इनसे समाज, घर, दफ़्तर इत्यादि में भेदभाव किया जाता है तथा बहुत से मौकों पर इन्हें शामिल ही नहीं किया जाता। इस कारण वे धीरे-धीरे तनाव का शिकार हो जाते हैं।

- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं-विशिष्ट ज़रूरतों वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी-न-किसी प्रकार की असमर्थता का शिकार होते हैं। उन्हें सुनने की कमी होती है या देख नहीं सकते या कुछ समझ नहीं सकते या ठीक ढंग से चल नहीं सकते। इस प्रकार उन्हें हमेशा किसी-न-किसी सहारे की आवश्यकता होती है। उनके लिए बिना किसी के सहारे काम करना मुमकिन नहीं होता।

- निर्धनता-जो लोग शारीरिक रूप से किसी-न-किसी प्रकार से असमर्थ होते हैं, उनके लिए पैसे कमाने के बहुत ही सीमित अवसर होते हैं। वे अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण अपने सामर्थ्य का पूर्णतया प्रयोग भी नहीं कर पाते जिस कारण उनके पास हमेशा पैसों की कमी होती है। इस प्रकार वे निर्धन ही रह जाते हैं।

- अलगाव-असमर्थ लोगों को अलगाव की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। जितनी अधिक शारीरिक कमी होगी उतनी अधिक अलगाव की भावना बढ़ जाएगी। कई बार स्थिति उनके बस में नहीं होती जिस कारण यह किसी कार्य में उनकी भागीदारी के रास्ते में रुकावट बन जाती है।

प्रश्न 6.

विशिष्ट ज़रूरतों पर आधारित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विधान किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ?

अथवा

विधान (कानून) किस प्रकार विशेष ज़रूरतों वाले व्यक्तियों की सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ?

अथवा

विलक्षण सामर्थ्य वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विधान ने किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है?

उत्तर-

इसमें कोई शंका नहीं है कि विशिष्ट ज़रूरतों वाले लोगों को समर्थ बनाने में कानून बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। वास्तव में ऐसे लोगों के लिए समाज की तरफ से प्यार तथा हमदर्दी के साथ कुछ वैधानिक नियमों की भी आवश्यकता है ताकि जो लोग शारीरिक रूप से किसी-न-किसी रूप में असमर्थ हैं, वे भी अच्छा जीवन जी सकें। ऐसा तभी हो सकता है अगर इनसे सम्बन्धित कुछ विधान बनाए जायें।

पिछले कुछ समय में इन लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए भेदभाव के विरुद्ध कुछ विधान, समान अवसर तथा कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं जिनमें इनके कल्याण के प्रति लोग जागरूक होना शुरू हुए हैं। परन्तु यह तब ही मुमकिन है अगर कुछ लोग इकट्ठे होकर इस दिशा में कार्य करें। इसलिए 1986 में The Rehabilitation Council of India का गठन किया गया था। यह एक स्वायत्त संस्था है जो उन लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है जो विशिष्ट ज़रूरतों वाले लोगों को बसाने का कार्य करते हैं। इसे The Rehabilitation Council Act, 1992 के अन्तर्गत वैधानिक दर्जा दिया गया है जिस कारण इस संस्था द्वारा ट्रेनिंग देने को मान्यता दी गई। इनकी कानून के अनुसार ट्रेनिंग के कार्य की समय-समय पर जाँच की जाएगी तथा इस क्षेत्र में नए आविष्कारों के लिए भी सहायता दी जाएगी।

इन लोगों के लिए कई कानून भी पास किए गए जैसे कि-

- Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Probition of Rights and Full Participation) Act, 1995.

- National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act, 1999.

- Rehabilitation Council of India Act, 1992.

इन विधानों का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को समाज में समानता दिलाना है जो किसी-न-किसी प्रकार की असमर्थता के साथ जी रहे हैं। ये कानून उन लोगों को भी सहायता प्रदान करने में सहायता करते हैं जो असमर्थ हैं तथा जिनके पास पारिवारिक सहायता मौजूद नहीं होती। ये विधान उन संस्थाओं या गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता करते हैं जो इन लोगों को दोबारा बसाने के कार्य में लगे हुए हैं। इस प्रकार इन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित रखे गए हैं ताकि वे भी समाज में अच्छा जीवन जी सकें।

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न (OTHER IMPORTANT QUESTIONS)

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

2021 तक भारत में कितने लोग वृद्ध हो जाएंगे ?

(क) 140 मिलियन

(ख) 150 मिलियन

(ग) 160 मिलियन

(घ) 170 मिलियन।

उत्तर-

(क) 140 मिलियन।

प्रश्न 2.

2001 में भारत में कितने लोग वृद्ध थे ?

(क) 80 मिलियन

(ख) 77 मिलियन

(ग) 83 मिलियन

(घ) 86 मिलियन।

उत्तर-

(ख) 77 मिलियन।

![]()

प्रश्न 3.

भारत की जनगणना में किस आयु के व्यक्ति को वृद्ध माना जाता है ?

(क) 58 वर्ष

(ख) 65 वर्ष

(ग) 60 वर्ष

(घ) 63 वर्ष।

उत्तर-

(ग) 60 वर्ष।

प्रश्न 4.

वह कौन-सा लक्षण है जिससे वृद्धावस्था के आने का पता चलता है ?

(क) दाँतों का टूटना

(ख) गंजापन

(ग) बाल सफेद होना

(घ) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(घ) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 5.

वृद्धावस्था की प्रक्रिया का कौन-सा विज्ञान अध्ययन करता है ?

(क) Gerontology

(ख) Dermitology

(ग) Physiology

(घ) Botany.

उत्तर-

(क) Gerontology.

प्रश्न 6.

वृद्ध लोगों को कौन-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?

(क) आर्थिक असुरक्षा

(ख) स्वास्थ्य का गिरना

(ग) भूमिका का बदलना

(घ) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(घ) उपर्युक्त सभी।

B. रिक्त स्थान भरें-

1. …………………… मानवीय जीवन का एक प्राकृतिक स्तर है जिसने आना ही है।

2. 1947 में भारत में ……………………… करोड़ लोग वृद्ध थे।

3. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक विश्व में …… …. करोड़ लोग होंगे।

4. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act सन् …………………… में पास हुआ था।

5. अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार लगभग …………………… करोड़ बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है।

उत्तर-

- वृद्धावस्था

- 1.9

- 910

- 2007

- 2.

C. सही/ग़लत पर निशान लगाएं-

1. भारत में सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष है।

2. वृद्ध लोगों के बाल काले होने शुरू हो जाते हैं।

3. वृद्ध लोगों के दाँत टूटने लग जाते हैं।

4. असमर्थ व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण है।

5. वृद्ध लोगों को 5000 रुपए प्रति महीना पैंशन मिलती है।

उत्तर-

- सही

- गलत

- सही

- सही

- गलत ।

II. एक शब्द एक पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. विश्व की जनसंख्या कितनी है ?

उत्तर-संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या 650 करोड़ है।

प्रश्न 2. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी ?

उत्तर-संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 में विश्व की जनसंख्या 910 करोड़ हो जाएगी।

प्रश्न 3. 2021 में भारत में वृद्ध लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी ?

उत्तर-2021 में भारत में वृद्ध लोगों की संख्या 121 मिलियन हो जाएगी।

प्रश्न 4. भारत में किस व्यक्ति को वृद्ध समझा जाता है ?

उत्तर-भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वृद्ध समझा जाता है।

प्रश्न 5. वृद्धावस्था के कुछ लक्षण बताएं।

उत्तर-दाँतों का टूटना, गँजापन, बाल सफेद होना, कम सुनना, कम दिखना इत्यादि।

प्रश्न 6. वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं ?

उत्तर-वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को ज़राविज्ञान (Gerontology) कहते हैं।

![]()

प्रश्न 7. हिंदी फिल्म ‘पीकू’ का मुख्य मुद्दा क्या था ?

उत्तर- इस फिल्म का मुख्य मुद्दा एक वृद्ध पिता तथा उसकी पुत्री के आपसी रिश्ते के बारे में था जिसमें पिता पूर्णतया पुत्री पर निर्भर होता है।

प्रश्न 8. वृद्ध होने पर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर-वृद्ध होने पर व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है।

प्रश्न 9. The Rehabilitation Council Act कब पास हुआ था ?

उत्तर-The Rehabilitation Council Act, 1992 में पास हुआ था।

III. लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

ज़राविज्ञान का क्या अर्थ है ?

उत्तर-

ज़राविज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है जो वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है तथा वृद्ध लोगों के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करता है। ज़रावैज्ञानिक आयु, बढ़ती आयु तथा वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है।

प्रश्न 2.

वृद्धावस्था का सक्रियता (Activity) सिद्धान्त।

उत्तर-

वृद्धावस्था का सक्रियता सिद्धान्त कहता है कि इस अवस्था में खुश रहने के लिए व्यक्ति को सक्रिय रहना चाहिए। यह सिद्धान्त कहता है कि अगर मौजूदा भूमिकाएं तथा नियम कार्य करना बंद कर दें तो उन्हें बदल देना चाहिए क्योंकि सक्रियता का स्तर कम होने पर संतुष्टि का स्तर भी कम हो जाएगा।

प्रश्न 3.

वृद्धावस्था की समस्याएं।

उत्तर-

- वृद्धावस्था में व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है।

- वे आर्थिक रूप से बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं तथा स्वयं असुरक्षित हो जाते हैं।

- वे वृद्धावस्था के बदले हालातों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते।

प्रश्न 4.

वृद्ध आश्रम।

उत्तर-

कई लोग अपने माता-पिता के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते तथा उन्हें तंग करते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे बुजुर्गों के लिए सरकार ने वृद्ध आश्रम बनाए हैं ताकि वे वृद्ध अपने जीवन के अन्तिम वर्ष शान्ति व सुकून से बिता सकें। यहां उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है।

प्रश्न 5.

असमर्थता का क्या अर्थ है ?

अथवा असमर्थता।

उत्तर-

असमर्थता का अर्थ है किसी प्रकार की शारीरिक कमी चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। इसमें हम कई प्रकार के शारीरिक दोषों को शामिल कर सकते हैं जैसे कि सुनने, बोलने या देखने की कमी, ठीक ढंग से न चल पाना, दिमागी तौर पर कमी इत्यादि।

IV. लघु उत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

बुजुर्गों की समस्याओं के कारण।

उत्तर-

- जाति प्रथा का महत्त्व कम होने से बुजुर्गों का महत्त्व तथा सम्मान कम हो गया है जिस कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है।

- तकनीकी विकास के कारण कला प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया तथा इससे उन्हें समस्या हो रही है।

- शिक्षा के प्रसार के कारण बच्चे घर तथा गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं जिससे उन्हें पैसे की तंगी तथा और समस्याएं शुरू हो जाती हैं।

- अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए वे अपनी तमाम बचत खर्च कर देते हैं जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

प्रश्न 2.

प्राचीन भारत में वृद्धों की स्थिति।

उत्तर-

प्राचीन भारत में वृद्धों की स्थिति बहुत अच्छी होती थी। पितृसत्तात्मक समाज तथा संयुक्त परिवार होने के कारण घर का सारा नियन्त्रण बुजुर्गों के हाथों में होता था। घर की सम्पत्ति तथा सभी वित्तीय साधन उनके पास होते थे। पेशे तथा कला से सम्बन्धित उनके पास सम्पूर्ण ज्ञान होता था। उनको परिवार में पूर्ण सम्मान प्राप्त होता था। घर के सभी निर्णय वे ही लिया करते थे तथा उनकी इच्छा के बिना परिवार में कुछ भी नहीं होता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में बुजुर्गों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी।

प्रश्न 3.

वृद्धावस्था में आने वाली समस्याएं।

उत्तर-

- वृद्ध अवस्था आते-आते लोगों को कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं जिस कारण उन्हें शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- लोग अपनी सारी बचत बच्चों का भविष्य बनाने में खर्च कर देते हैं जिस कारण उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- यदि वृद्ध अपने बच्चों पर प्रत्येक प्रकार से निर्भर हैं तो उन्हें बच्चों की प्रत्येक सही तथा गलत बात माननी पड़ती है जिससे उन्हें कई बार कड़वा बूंट भी पीना पड़ता है।

प्रश्न 4.

वृद्धों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या।

उत्तर-

व्यक्ति अपनी तमाम उम्र जी जान लगाकर कार्य करता है। वृद्ध होने पर उनका शरीर जवाब दे जाता है। उनको कई बीमारियां जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप इत्यादि लग जाते हैं। उनको इन बीमारियों को काबू में रखने के लिए दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। उनका शरीर साथ नहीं देता है। वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य ‘सम्बन्धी समस्या वृद्धों के लिए काफ़ी महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न 5.

वृद्ध आश्रम।

उत्तर-

यदि किसी वृद्ध को उसके बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं तो उसके पास वृद्ध आश्रम में रहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचता है। इस प्रकार वृद्ध आश्रम वे घर होते हैं जहां पर वे वृद्ध रहते हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह नहीं पाते हैं। इन वृद्ध आश्रमों में उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। इन वृद्ध आश्रमों में उन्हें पूर्ण सुरक्षा तथा शरण भी प्राप्त होती है। इस तरह जो वृद्ध अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते उन्हें वृद्ध आश्रमों में रहना पड़ता है। बड़े-बड़े शहरों में कई वृद्ध आश्रम चल रहे हैं।

V. बड़े उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

वृद्धों की समस्या के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर-

यदि हम स्वतन्त्रता से पहले के भारत की जनसंख्या पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि स्वतन्त्रता से पहले जीवन प्रत्याशा (Life expectancy) की दर 31 वर्ष थी। इसका अर्थ है कि भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति औसतन 31 वर्ष जीवित रहता था। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने से, जगह-जगह अस्पताल, डिस्पैंसरियां इत्यादि खुलने से व्यक्ति की औसत आयु बढ़ गई है तथा अब यह 66 वर्ष तक पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि यह पहले की तुलना में अब दोगुनी से अधिक हो गई है। 20वीं शताब्दी के शुरू होने के बाद लोगों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। सबसे पहला तथा सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है कि उनकी औसत आयु बढ़ गई है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर हो गया है अथवा नौकरी से रिटायर हो गया है वह बुजुर्ग अथवा बूढ़ा अथवा वृद्ध हो गया है। औसत आयु के बढ़ने से उनकी संख्या भी बढ़ रही है। यह वृद्धों की बढ़ रही संख्या प्रत्येक देश के लिए चुनौती बनती जा रही है। पहले परिवार नाम की संस्था में ही प्रत्येक सदस्य खत्म हो जाता था चाहे वह बच्चा था या बूढ़ा था। अगर कोई वृद्ध हो जाता था तो उसकी पूरी देखभाल की जाती थी। परन्तु अब परिवार की संस्था में आए परिवर्तनों तथा पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव से वृद्धों का ध्यान नहीं रखा जाता है।

उनका या तो ध्यान ही नहीं रखा जाता या फिर उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। यह ही बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या है।

साधारणतया यह माना जाता है कि जितनी व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उसकी समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। रोसो (Rosow) के अनुसार चाहे वृद्ध लोगों की बहुत-सी समस्याएं होती हैं परन्तु हम उन्हें स्वास्थ्य, सामाजिक तथा वित्तीय समस्याओं में ले सकते हैं। आजकल के समाज में व्यक्ति की उपयोगिता को आर्थिक आधार पर देखा जाता है, वहां पर वृद्धों को उपयोगी नहीं समझा जाता है। तकनीकी उन्नति तथा सामाजिक परिवर्तनों ने वृद्धों की स्थिति और खराब कर दी है। पिछले कुछ दशकों से 60 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों की संख्या के बढ़ने से वृद्धों की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। आजकल के वृद्ध को कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में वृद्धों को अपना समय व्यतीत करने की भी समस्या आती है।

इन सबको देखते हुए हमें वृद्धों के साथ मनुष्यों की तरह ही पेश आना चाहिए तथा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी भी आवश्यकताएं तथा इच्छाएं हैं। इसलिए हमें उनकी आवश्यकताओं को उनकी दृष्टि से देखना चाहिए ताकि हम उन्हें समझ सकें तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें।

ऐतिहासिक स्वरूप (Historical Perspective)-

यदि हम प्राचीन भारतीय समाज का ज़िक्र करें तो वृद्धों की बहुत अच्छी स्थिति होती थी। प्राचीन समाज में व्यक्ति शिकारी तथा भोजन इकट्ठा करने वाले समूह में रहते थे। बुजुर्गों को सभी रीतियों तथा कार्य करने की महारतें हासिल थीं। उनको बहुत ही महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। इस प्रकार के समाज में आयु को बहुत महत्त्व दिया जाता था। सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दायरे (Sphere) में वृद्धों की स्थिति काफ़ी प्रभावशाली थी। साइमन (Simon) ने बहुत से आदिम समाजों का विश्लेषण किया तथा कहा है कि आदिम समाजों में समाज की परम्पराएं, रीतियां तथा व्यवहार समाज के बुजुर्गों के अनुसार चलता था जोकि सांस्कृतिक तौर पर बहुत ही विलक्षण था।

प्राचीन हेबरू लोगों में बुजुर्गों को वरदान समझा जाता था। अलग-अलग प्रकार के पूर्व औद्योगिक समाजों में जितने समय तक वृद्ध समाज को अपना योगदान दे सकते थे उतने समय तक वे समाज के लिए महत्त्वपूर्ण समझे जाते थे। उनके हाथों में समाज की तथा प्रत्येक प्रकार की सबसे अधिक शक्ति होती थी तथा उन्हें समाज में सुरक्षा प्राप्त होती थी। जब वे समाज को अपना योगदान देने के लायक नहीं रहते थे तो उनको सेवामुक्त (आजकल की भाषा में रिटायर) कर दिया जाता था। परिवार का नियन्त्रण परिवार के बड़े पुत्र को दे दिया जाता था। क्योंकि वे बुजुर्ग थे तथा अतीत में उन्होंने परिवार तथा समाज के लिए काफ़ी कुछ किया था इसलिए उन्हें परिवार की तरफ से सुरक्षा प्राप्त होती थी। वे सांस्कृतिक ज्ञान के बहुत बड़े स्रोत होते थे।

रोम में वृद्धों को नकारात्मक रूप में देखा जाता था। उनको साधारणतया उनकी बड़ी आयु के कारण धोखेबाज़, कमीने तथा दुष्ट के रूप में देखा जाता था। परन्तु सभी में से कुछ वृद्धों को अमीर परिवारों के छोटे बच्चों का संरक्षक बना दिया जाता था। वे छोटे बच्चों को स्कूल लेकर जाते थे तथा सुरक्षित वापिस लेकर आते थे। परन्तु रोम के इतिहास में बुजुर्गों को नकारात्मक रूप में देखा जाने लग गया।

प्रश्न 2.

भारत में बुजुर्गों की स्थिति का वर्णन करें।

उत्तर–

प्राचीन भारतीय समाज में बुजुर्गों की बहुत अच्छी स्थिति होती थी। बुजुर्ग परिवार का मुखिया होता था तथा परिवार और सम्पत्ति पर उसका नियन्त्रण होता था। उनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था तथा उनकी स्थिति काफ़ी ऊंची होती थी। उस समय यह कहा जाता था कि आयु के साथ-साथ व्यक्ति का तजुर्बा बढ़ता है जोकि वह अपनी आने वाली पीढ़ी को दे देते हैं। समय के साथ-साथ आर्य लोग भारत में आए तथा भारतीय समाज को उन्होंने चार वर्षों में बांट दिया। व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानकर उनको 25-25 वर्षों के चार आश्रमों में बांट दिया गया तथा इन्हें क्रमवार ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों का नाम दे दिया गया। पहले आश्रम में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था तथा दूसरे आश्रम में वह विवाह करके घर बसाता था। इस समय उसे अपने तीन ऋण देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण उतारने पड़ते थे। इस समय नौजवान पीढ़ी से यह आशा की जाती थी कि वह गृहस्थ आश्रम के दौरान ही अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। इस आश्रम व्यवस्था से बुजुर्गों को सुरक्षा मिल जाती थी तथा परिवार और समाज के कार्य बुजुर्गों द्वारा ही होते थे।

50 वर्ष की आयु में बुजुर्ग अपना सब कुछ अपने बच्चों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम को निभाने के लिए जंगल में चले जाते थे परन्तु कभी-कभी परिवार को सलाह मशवरा देने के लिए वापस आ जाते थे। इस कारण परिवार में उनका सम्मान होता था। समय के साथ इस व्यवस्था में परिवर्तन आया परन्तु बुजुर्गों की स्थिति उसी प्रकार बनी रही। बुजुर्गों की स्थिति में असली परिवर्तन अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ।

![]()

अंग्रेज़ों ने भारत को जीतना शुरू किया तथा इसके साथ-साथ उन्होंने भारत के सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन लाने शुरू कर दिए। उन्होंने नयी न्याय तथा शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जिससे प्राचीन रिश्तों में बहुत परिवर्तन आ गए। नई शैक्षिक संस्थाओं तथा उद्योगों के लगने के कारण नौजवान पीढ़ी बुजुर्गों को छोड़ने लग गई। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाने लग गए जिससे प्राचीन तथा संयुक्त परिवारों के अस्तित्व को खतरा पैदा होने लग गया। शहर जाने के कारण अब वे केन्द्रीय परिवार में रहने लग गए जिस कारण वे बुजुर्गों का ध्यान न रख सके। नई सामाजिक संरचना, कद्रों-कीमतों, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा नयी सामाजिक प्रक्रियाओं का बनना शुरू हो गया। इस सबने समाज में सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली में कुछ परिवर्तन ला दिए जोकि निम्नलिखित हैं

- पहले उत्पादन घर में ही होता था। अब उत्पादन घर की जगह फैक्टरी में होने लग गया है जिस कारण अब परिवार आर्थिक उत्पादन का केन्द्र नहीं रहा है।

- लोगों ने रोज़गार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया, विशेषतया छोटी आयु के लोगों ने।

- लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ जाने के कारण बड़े परिवार टूटने लग गए तथा केन्द्रीय परिवार अस्तित्व में आने लग गए।

- शहरों में बड़े-बड़े संगठन तथा नए पेशे सामने आने लग गए। इससे वृद्धों द्वारा दी जाने वाली पेशे की कला का कोई महत्त्व न रहा क्योंकि अब पेशे से सम्बन्ध की कला सिखलाई केन्द्रों में मिलने लग गई। नए ज्ञान में तेजी से बढ़ौत्तरी हुई तथा बुजुर्गों के ज्ञान का महत्त्व काफ़ी कम हो गया।

- उद्योगों के बढ़ने से कार्य हाथों की जगह मशीनों से होने लग गया। इससे व्यक्ति के लिए खतरा पैदा हो गया तथा यह खतरा था रिटायर करने अथवा होने का। अब बुजुर्गों की भूमिका बिना किसी भूमिका के हो गई।

- औद्योगिकीकरण तथा नए आविष्कारों से स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ी जिससे मृत्यु दर काफ़ी तेज़ी से कम हुई। व्यक्ति की आयु में तेजी से बढ़ौतरी हुई तथा जनसंख्या में वृद्धों की संख्या काफ़ी बढ़ गई।

इस समय पर आकर बड़ी आयु, रिटायर होने की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या तथा अकेलेपन की समस्या शुरू हो गई। शुरू में तो नौजवान पीढ़ी गांवों में माता-पिता को पैसे भी भेजती थी, स्वयं मिलने भी जाते थे, अपने परिवार को कुछ समय के लिए गांव में भी छोड़ देते थे परन्तु धीरे-धीरे समय के साथ-साथ यह सब कुछ कम होता गया तथा बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ती गईं। बुजुर्गों को ही एक समस्या कहा जाने लग गया। अकेलापन, असमर्था, आर्थिक तौर पर निर्भरता ऐसी समस्याएं हैं जिनको समाज के बुजुर्गों की समस्याओं के रूप में देखा गया।

भारत की स्वतन्त्रता से पहले 1931 में भारत में औसत आयु 31 वर्ष थी परन्तु स्वतन्त्रता के बाद बहुत सी गम्भीर बीमारियों पर काबू पा लिया गया। स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के बढ़ने के कारण 2011 में भारत में औसत आयु 66 वर्ष हो गई। इस प्रकार औसत आयु बढ़ने के साथ-साथ बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है। आयु बढ़ने के साथ-साथ बुजुर्गों की समस्याएं भी काफ़ी बढ़ गईं। औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण लोगों के विचार बदल गए हैं जिस कारण वृद्धों से गलत व्यवहार भी बढ़ गया है। गलत व्यवहार में बुजुर्गों के प्रति हमला भी शामिल है।

वृद्धों के लिए गलत व्यवहार को एक समस्या के रूप में मान्यता देना तथा दुर्व्यवहार को पहचानना आसान कार्य नहीं है। यदि वृद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं तो साधारणतया घर में ही रहते हैं। वे अपने घर वालों पर निर्भर करते हैं। यहां महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वृद्ध अपने साथ हुए गलत व्यवहार की जानकारी किसी के पूछने पर भी उसे नहीं बताते हैं। यदि किसी को पता भी चल जाए तो भी उसकी बात नहीं मानते हैं। वे यह सोचते हैं कि उससे गलत व्यवहार करने वाले उसके अपने ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं। बहुत-से वृद्ध इस बात से डरते हैं कि यदि उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया तो उसका क्या होगा, वह तो अकेला ही रह जाएगा। इसलिए वह अपने साथ गलत व्यवहार की बात किसी को नहीं बताता है। यह भी देखा गया है कि वृद्धों के पास अपने बच्चों के पास रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है जिस कारण वे उनके साथ रहते हैं। वृद्ध किसी आश्रम में जाकर रहना भी पसन्द नहीं करते हैं।

दुर्व्यवहार की मात्रा-वृद्धों के प्रति गलत व्यवहार पर यदि अनुसन्धान किए जाएं तो हमारे सामने गलत परिणाम ही आएंगे क्योंकि इस के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि वृद्ध इसके बारे में बात करने में तैयार नहीं होते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 100 के पीछे 4 वृद्धों के साथ घर में गलत व्यवहार होता है तथा 100 में से 3 वृद्धों के साथ शारीरिक हिंसा भी होती है। यह नहीं है कि स्त्रियों की अपेक्षा मर्दो के साथ अधिक दुर्व्यवहार होता है, बल्कि स्त्रियां हिंसा का अधिक शिकार होती हैं। यहां एक बात ध्यान रखने लायक है कि लड़के अपने मातापिता के साथ अधिक गलत व्यवहार यहां तक कि हिंसा भी करते हैं। इस मामले में लड़कियां अपने माता-पिता के साथ कम हिंसा करती हैं। यह समस्या हर तरफ चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। चाहे कुछ अनुसन्धानकर्ताओं ने इसके बारे में प्रयास किए हैं परन्तु सभी यह बताने में असमर्थ हैं कि यह समस्या कितनी गम्भीर है। परन्तु समाचार-पत्रों, रिपोर्टों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह समस्या काफ़ी गम्भीर है।

वृद्धावस्था तथा असमर्थता PSEB 12th Class Sociology Notes

- वृद्धावस्था मानवीय जीवन का एक आवश्यक तथा प्राकृतिक भाग है तथा सभी व्यक्तियों को इसमें से गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे कोई नहीं चाहता क्योंकि इसमें बहुत-सी शारीरिक समस्याएं आ जाती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 60 वर्ष से बड़ा व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाता है। लगभग सभी पश्चिमी देशों ने वृद्धावस्था पैंशन तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए 60-65 वर्ष की आयु निश्चित की है।

- वृद्धावस्था के कई लक्षण हमें जल्दी ही दिखने लग जाते हैं; जैसे कि दाँतों का टूटना, गंजापन या सफेद बाल,

झुर्रियां पड़ना, पीठ में कूबड़ निकलना, कम सुनना, कम दिखाई देना, कार्य करने का सामर्थ्य कम होना, धीरे चलना इत्यादि। इसके साथ ही कई बीमारियां भी लग जाती हैं; जैसे-गठिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दिल की बीमारी इत्यादि। - वृद्धावस्था में व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, अपनी भूमिका संबंधी समस्याएं इत्यादि। इन चिंताओं तथा समस्याओं के कारण उसकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है।

- वृद्धावस्था की समस्याओं को कई प्रकार से दूर किया जा सकता है। जैसे कि वृद्ध आश्रम बना कर, उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चला कर, उनके लिए आसान नौकरियां उत्पन्न करके, परिवार की तरफ से ध्यान रख कर, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं देकर, कानून बना कर इत्यादि।

- सम्पूर्ण विश्व में 100 करोड़ के लगभग ऐसे लोग हैं जो किसी-न-किसी असमर्थता के साथ जी रहे हैं। असमर्थता का अर्थ है, व्यक्ति में किसी प्रकार की शारीरिक कमी; जैसे कि सुनने, बोलने या देखने की कमी, लंगड़ा कर चलना, हाथ न चला पाना, मानसिक कमी इत्यादि।

- असमर्थता के कई प्रकार होते हैं; जैसे कि संचलन की असमर्थता, दृष्टि सम्बन्धी असमर्थता, सुनने की असमर्थता, मानसिक असमर्थता, बोलने में असमर्थता इत्यादि।

- असमर्थता के कई कारण हो सकते हैं; जैसे कि पोषण से भरपूर भोजन की कमी, बीमारी, जन्मजात कमी, दुर्घटना, किसी दवा की वजह से, दबाव इत्यादि।

- असमर्थ व्यक्तियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि समाज का दबाव, भेदभाव, निर्धनता, अकेलापन इत्यादि।

- असमर्थ व्यक्तियों की समस्याओं को कई ढंगों से दूर किया जा सकता है। जैसे कि उन्हें बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं देकर, भेदभाव दूर करके, उन्हें साधारण स्कूलों में पढ़ा कर, जनता को इनके प्रति जागरूक करके इत्यादि।

- वृद्ध आश्रम (Old Age Homes)—वह घर जो कि वृद्ध लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वह आराम से – रह सकें।

- क्षति (Impairment) शारीरिक या शारीरिक संरचना या मनोवैज्ञानिक रूप से किसी अंग की हानि जिसका परिणाम असमर्थता हो भी सकता है और नहीं भी।

- असमर्थता (Disability)—एक प्रकार की शारीरिक कमी जिस से व्यक्ति को अपना शरीर अधूरा लगता है।

- ज़राविज्ञान (Gerontology)-विज्ञान की वह शाखा जो आयु की प्रक्रिया के उद्देश्य को समझने तथा उससे सम्बन्धित चुनौतियों का अध्ययन करती है।

- वृद्धावस्था (Old Age)-जीवन की वह अवस्था जो 60 वर्ष के पश्चात् शुरू होती है, जिसे कोई पसंद नहीं करता तथा जिसमें व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

im 1

im 1