Punjab State Board PSEB 12th Class History Book Solutions Chapter 4 गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएँ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 History Chapter 4 गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएँ

निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

गुरु नानक देव जी का जीवन (Life of Guru Nanak Dev Ji)

प्रश्न 1.

गुरु नानक देव जी के जीवन का संक्षिप्त वर्णन करें । (Give a brief account of the life of Guru Nanak Dev Ji.)

उत्तर-

सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की गणना विश्व के महापुरुषों में की जाती है। गुरु नानक साहिब ने अज्ञानता के अंधकार में भटक रही मानवता को ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को सत्यनाम और भ्रातृत्व का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी के महान् जीवन का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—

1. जन्म और माता-पिता (Birth and Parentage)-गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल, 1469 ई० को पूर्णिमा के दिन राय भोय की तलवंडी में हुआ। यह स्थान अब पाकिस्तान के शेखूपुरा जिला में स्थित है। इस पवित्र स्थान को आजकल ननकाणा साहिब कहा जाता है। गुरु नानक देव जी के पिता जी का नाम मेहता काल

और माता जी का नाम तृप्ता जी था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम बेबे नानकी था। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु साहिब के जन्म के समय अनेक चमत्कार हुए। भाई गुरदास जी लिखते हैं-

सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होया।

जिओ कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोया॥

2. बचपन और शिक्षा (Childhood and Education)-गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत गंभीर और विचारशील स्वभाव के थे। उनका झुकाव खेलों की ओर कम और प्रभु-भक्ति की ओर अधिक था। गुरु साहिब जब सात वर्ष के हुए तो उन्हें पंडित गोपाल की पाठशाला में आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। इसके पश्चात् गुरु साहिब ने पंडित बृजनाथ से संस्कृत तथा मौलवी कुतुबुद्दीन से फ़ारसी और अरबी का ज्ञान प्राप्त किया। जब गुरु नानक देव जी 9 वर्ष के हुए तो पुरोहित हरिदयाल को उन्हें जनेऊ पहनाने के लिए बुलाया गया। परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। उनका कहना था कि वे केवल दया, संतोष, जत और सत से निर्मित जनेऊ पहनेंगे जो न टूटे, न जले और न ही मलिन हो पाये।

3. भिन्न-भिन्न व्यवसायों में (In Various occupations)-गुरु नानक देव जी को अपने विचारों में मगन देखकर उनके पिता जी ने उन्हें किसी कार्य में लगाने का यत्न किया। सर्वप्रथम गुरु नानक देव जी को भैंसें चराने का कार्य सौंपा गया परंतु गुरु नानक देव जी ने कोई रुचि न दिखाई। फलस्वरूप अब गुरु साहिब को व्यापार में लगाने का निर्णय किया गया। गुरु जी को 20 रुपये दिए गए और मंडी भेजा गया। मार्ग में गुरु साहिब को भूखे साधुओं की टोली मिली। गुरु नानक देव जी ने अपने सारे रुपये इन साधुओं को भोजन खिलाने में व्यय कर दिए और खाली हाथ लौट आए। यह घटना इतिहास में ‘सच्चा सौदा’ के नाम से जानी जाती है।

4. विवाह (Marriage)-गुरु नानक देव जी का विवाह बटाला निवासी मूल चंद की सुपुत्री सुलक्खनी जी से कर दिया गया। उस समय आपकी आयु 14 वर्ष थी। समय के साथ आपके घर दो पुत्रों श्री चंद और लखमी दास ने जन्म लिया।

5. सुल्तानपुर लोधी में नौकरी (Service at Sultanpur Lodhi)—जब गुरु नानक देव जी 20 वर्ष के हुए तो मेहता कालू जी ने आपको सुल्तानपुर लोधी में अपने जंवाई जयराम के पास भेज दिया। उनकी सिफ़ारिश पर नानक जी को मोदीखाना अन्न भंडार में नौकरी मिल गई। गुरु साहिब ने यह कार्य बड़ी योग्यता से किया।

6. ज्ञान प्राप्ति (Enlightenment)-गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में रहते हुए प्रतिदिन सुबह बेईं नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन वे स्नान करने गए और तीन दिनों तक लुप्त रहे। इस समय उन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई । उस समय गुरु नानक देव जी की आयु 30 वर्ष थी। ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् गुरु साहिब ने सर्वप्रथम “न को हिंदू, न को मुसलमान” शब्द कहे।

7. उदासियाँ (Travels)-1499 ई० में ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् गुरु जी ने देश तथा विदेश की यात्राएँ कीं। इन यात्राओं को उदासियाँ भी कहा जाता है। इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों में फैली अज्ञानता एवं अंध-विश्वास को दूर करना था तथा परस्पर भ्रातृभाव व एक ईश्वर का प्रचार करना था। भारत में गुरु नानक देव जी ने उत्तर में कैलाश पर्वत से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक तथा पश्चिम में पाकपटन से लेकर पूर्व में आसाम तक की यात्रा की। गुरु साहिब भारत से बाहर मक्का, मदीना, बगदाद तथा लंका भी गए। गुरु साहिब की यात्राओं के बारे में हमें उनकी बाणी से महत्त्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। गुरु नानक साहिब ने अपने जीवन के लगभग 21 वर्ष इन यात्राओं में बिताए। इन यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी लोगों में फैले अंध-विश्वास को काफी सीमा तक दूर करने में सफल हुए तथा उन्होंने नाम के चक्र को चारों दिशाओं में फैलाया।

8. करतारपुर में निवास (Settled at Kartarpur)-गुरु नानक देव जी ने 1521 ई० में रावी नदी के तट पर करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। यहाँ गुरु साहिब ने अपने परिवार के साथ जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए। इस समय के मध्य गुरु साहिब ने ‘संगत’ और ‘पंगत’ नामक संस्थाओं की स्थापना की। इनके अतिरिक्त गुरु जी ने 976 शब्दों की रचना की। गुरु साहिब का यह कार्य सिख पंथ के विकास के लिए एक मील पत्थर सिद्ध हुआ। गुरु नानक देव जी की प्रमुख वाणियों के नाम जपुजी साहिब, वार माझ, आसा दी वार, सिद्ध गोष्टि, वार मल्हार, बारह माह और पट्टी इत्यादि हैं।

9. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)-1539 ई० में ज्योति-जोत समाने से पूर्व गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु नानक देव जी ने एक नारियल और पाँच पैसे भाई लहणा जी के सम्मुख रखकर अपना शीश झुकाया। इस प्रकार भाई लहणा जी गुरु अंगद देव जी बने। इस प्रकार गुरु नानक साहिब ने एक ऐसा पौधा लगाया जो गुरु गोबिंद सिंह जी के समय एक घने वृक्ष का रूप धारण कर गया। डॉक्टर हरी राम गुप्ता के अनुसार,

“गुरु अंगद देव जी की नियुक्ति एक बहुत ही दूरदर्शिता वाला कार्य था।”1

10. ज्योति-जोत समाना (Immersed in Eternal Light)-गुरु नानक देव जी 22 सितंबर, 1539 ई० को ज्योति-जोत समा गए।

1. “The appointment of Angad was a step of far-reaching significance.” Dr. H.R. Gupta, History of Sikh Gururs (New Delhi : 1973) p. 81.

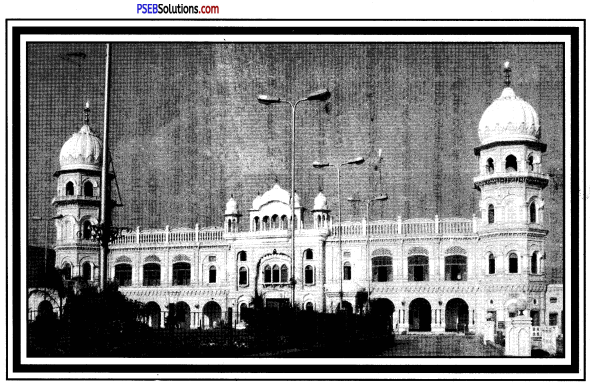

GURDWARA NANKANA SAHIB : PAKISTAN

गुरु नानक देव जी की उदासियाँ (Udasis of Guru Nanak Dev Ji)

प्रश्न 2.

गुरु नानक देव जी की उदासियों का वर्णन करें। इनका क्या उद्देश्य था ?

(Write a note on the Udasis of Guru Nanak Dev Ji. What was the aim of these Udasis ?) ·

अथवा

उदासियों से क्या भाव है ? गुरु नानक देव जी की उदासियों का संक्षिप्त वर्णन करें। (What is meant by Udasis ? Give a brief account of the Udasis of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

संक्षेप में गुरु नानक देव जी की उदासियों का वर्णन करें। उनका क्या उद्देश्य था ?

(Briefly discuss the travels (Udasis) of Guru Nanak Dev Ji. What was their aim ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी की उदासियों का वर्णन करें। (Give an account of the Udasis (travels) of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

‘ गुरु नानक देव जी की उदासियों का संक्षिप्त वर्णन करें। इन उदासियों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ?

(Describe briefly the Udasis of Guru Nanak Dev Ji. What was their impact on society ?)

उत्तर-

1499 ई० में ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् गुरु नानक देव जी देश और विदेशों की लंबी यात्रा के लिए निकल पड़े। गुरु नानक देव जी ने लगभग 21 वर्ष इन यात्राओं में व्यतीत किए। गुरु नानक साहिब की इन यात्राओं को उदासियाँ भी कहा जाता है क्योंकि गुरु साहिब इस समय के दौरान घर-द्वार त्याग कर एक उदासी की भाँति भ्रमण करते रहे। गुरु नानक देव जी ने कुल कितनी उदासियाँ की, इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद हैं। आधुनिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि गुरु नानक देव जी की उदासियों की संख्या तीन थी।

उदासियों का उद्देश्य (Objects of the Udasis)

गुरु नानक देव जी की उदासियों का प्रमुख उद्देश्य लोगों में फैली अज्ञानता और अंध-विश्वासों को दूर करना था। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मार्ग से भटक चुके थे। हिंदू ब्राह्मण और योगी जिनका प्रमुख कार्य भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना था, वे स्वयं ही भ्रष्ट और आचरणहीन हो चुके थे। लोगों ने असंख्य देवी-देवताओं, कब्रों, वृक्षों, सर्पो और पत्थरों इत्यादि की आराधना आरंभ कर दी थी। मुसलमानों के धार्मिक नेता भी चरित्रहीन हो चुके थे। उस समय अधिकाँश मुसलमान भोग-विलास का जीवन व्यतीत करते थे। समाज कई जातियों और उपजातियों में विभाजित था। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से घृणा करते थे। समाज में स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। गुरु नानक देव जी ने अज्ञानता में भटक रहे इन लोगों को प्रकाश का एक नया मार्ग बताने के लिए यात्राएँ कीं।

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० एस० एस० कोहली के अनुसार,

“इस महापुरुष ने अपने मिशन को इस देश तक सीमित नहीं रखा। उसने सारी मानवता की जागृति के लिए दूर-दूर के देशों की यात्राएँ कीं।”2

प्रथम उदासी

(First Udasi)

गुरु नानक देव जी ने 1499 ई० के अंत में अपनी पहली यात्रा आरंभ की। इन यात्राओं के समय भाई मरदाना उनके साथ रहा। इस यात्रा को गुरु नानक देव जी ने 12 वर्ष में संपूर्ण किया और वह पूर्व से दक्षिण की ओर गए। इस यात्रा के दौरान गुरु जी ने निम्नलिखित प्रमुख स्थानों की यात्रा की—

1. सैदपुर (Saidpur)-गुरु नानक देव जी अपनी प्रथम उदासी के दौरान सर्वप्रथम सैदपुर (ऐमनाबाद) पहुँचे। . यहाँ पहुँचने पर मलिक भागो ने गुरु साहिब को एक ब्रह्मभोज पर निमंत्रण दिया, परंतु गुरु साहिब एक निर्धन बढ़ई भाई लालो के घर ठहरे। जब इस संबंध में मलिक भागो ने गुरु नानक साहिब से पूछा तो उन्होंने एक हाथ में मलिक भागो के भोज और दूसरे हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी लेकर ज़ोर से दबाया। मलिक भागो के भोज से खून और भाई लालो की रोटी में से दूध निकला। इस प्रकार गुरु साहिब ने उसे बताया कि हमें श्रम तथा ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए।

2. तालुंबा (Talumba) गुरु नानक देव जी की तालुंबा में भेंट सज्जन ठग से हुई। उसने यात्रियों के लिए अपनी हवेली में एक मंदिर और मस्जिद बनाई हुई थी। वह दिन के समय तो यात्रियों की खूब सेवा करता किंतु रात के समय उन्हें लूटकर कुएँ में फैंक देता था। वह गुरु नानक देव जी और मरदाना के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की योजनाएँ बना रहा था। रात्रि के समय जब गुरु नानक देव जी ने वाणी पढ़ी तो सज्जन ठग गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़ा। गुरु नानक देव जी ने उसे क्षमा कर दिया। इस घटना के पश्चात् सज्जन ने अपना शेष जीवन सिख धर्म का प्रचार करने में व्यतीत किया। के० एस० दुग्गल के अनुसार, “सज्जन की सराय जो कि एक वधस्थल था, एक धर्मशाला में परिवर्तित हो गया।”3

3. कुरुक्षेत्र (Kurukshetra)-गुरु नानक देव जी सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र पहुँचे। इस अवसर पर हज़ारों ब्राह्मण और साधु एकत्रित हुए थे। गुरु नानक देव जी ने ब्राह्मणों को समझाया कि हमें सादा तथा पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके अनुयायी बन गए।

4. दिल्ली (Delhi) दिल्ली में गुरु नानक देव जी मजनूं का टिल्ला में रुके। गुरु नानक देव जी के उपदेशों का वहाँ की संगत पर गहरा प्रभाव पड़ा।

5. हरिद्वार (Haridwar)-गुरु नानक देव जी जब हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ बड़ी संख्या में हिंदू स्नान करते हुए पूर्व की ओर मुँह करके सूर्य और पितरों को पानी दे रहे थे। ऐसा देखकर गुरु साहिब ने पश्चिम की ओर मुँह करके पानी देना आरंभ कर दिया। यह देखकर लोग गुरु जी से पूछने लगे कि वे क्या कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि वे करतारपुर में अपने खेतों को पानी दे रहे हैं। यह उत्तर सुनकर लोग हंस पड़े और कहने लगे कि यह पानी यहाँ से 300 मील दूर उनके खेतों में कैसे पहुंच सकता है ? गुरु जी ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा पानी लाखों मील दूर स्थित सूर्य तक पहुँच सकता है तो मेरा पानी इतने निकट स्थित खेतों तक क्यों नहीं पहुँच सकता ? गुरु जी के इस उत्तर से लोग बहुत प्रभावित हुए तथा उनके अनुयायी बन गए।

6. गोरखमता (Gorakhmata)—गुरु नानक देव जी हरिद्वार के पश्चात् गोरखमता पहुँचे। गुरु नानक देव जी ने यहाँ के सिद्ध योगियों को बताया कि कानों में कुंडल पहनने, शरीर पर विभूति रमाने, शृंख बजाने से अथवा सिर मुंडवा देने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति तो आत्मा की शुद्धि से प्राप्त होती है। ये योगी गुरु साहिब के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उस समय से ही गोरखमता का नाम नानकमता पड़ गया।

7. बनारस (Banaras)-बनारस भी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था। यहाँ गुरु नानक देव जी का पंडित चतर दास से मूर्ति-पूजा के संबंध में एक दीर्घ वार्तालाप हुआ। गुरु जी के उपदेशों से प्रभावित होकर चतर दास गुरु जी का सिख बन गया।

8. कामरूप (Kamrup)-धुबरी से गुरु नानक देव जी कामरूप (असम) पहुँचे। यहाँ की प्रसिद्ध जादूगरनी नूरशाही ने अपनी सुंदरता के बल पर गुरु जी को भटकाने का असफल प्रयास किया। गुरु जी ने उसे जीवन का सही मनोरथ बताया।

9. जगन्नाथ पुरी (Jagannath Puri)-असम की यात्रा के पश्चात् गुरु नानक देव जी उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी पहुँचे। पंडितों ने गुरु साहिब को जगन्नाथ देवता की आरती करने के लिए कहा। गुरु नानक साहिब ने उन्हें बताया कि उस परम पिता परमात्मा की आरती प्रकृति सदैव करती रहती है।

10. लंका (Ceylon)-गुरु नानक जी दक्षिण भारत के प्रदेशों से होते हुए लंका पहुँचे। गुरु साहिब के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होकर लंका का राजा शिवनाथ गुरु जी का अनुयायी बन गया।

11. पाकपटन (Pakpattan)—लंका से पंजाब वापसी के समय गुरु नानक देव जी पाकपटन में ठहरे। यहाँ वे शेख फरीद जी की गद्दी पर बैठे शेख़ ब्रह्म को मिले। यह मुलाकात दोनों के लिए एक प्रसन्नता का स्रोत सिद्ध हुई।

2. “The Great Master did not confine his mission to this country; he travelled far and wide to far off lands and countries in order to enlighten humanity as a whole.” Dr. S.S. Kohli, Travels of Guru Nanak (Chandigarh : 1978) p. IX.

3. “Sajjan’s den of an assassin was transformed into a dharmsala.” K.S. Duggal, Sikh Gurus : Their Lives and Teachings (New Delhi : 1993) p. 17.

द्वितीय उदासी

(Second Udasi)

गुरु नानक देव जी ने 1513 ई० के अंत में अपनी द्वितीय उदासी उत्तर की ओर आरंभ की। इस उदासी में उन्हें तीन वर्ष लगे। इस उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी निम्नलिखित प्रमुख स्थानों पर गए—

1. पहाड़ी रियासतें (Hilly States)—गुरु नानक देव जी ने मंडी, रवालसर, ज्वालामुखी, काँगड़ा, बैजनाथ और कुल्लू इत्यादि पहाड़ी रियासतों की यात्रा की। गुरु नानक देव जी के उपदेशों से प्रभावित होकर इन पहाड़ी रियासतों के बहुत-से लोग उनके अनुयायी बन गए।

2. कैलाश पर्वत (Kailash Parvat)-गुरु नानक देव जी तिब्बत से होते हुए कैलाश पर्वत पहुँचे। गुरु साहिब के यहाँ पहुँचने पर सिद्ध बहुत हैरान हुए। गुरु नानक देव जी ने उन्हें बताया कि संसार से सत्य लुप्त हो गया है और चारों ओर भ्रष्टाचार और झूठ का बोलबाला है। इसलिए गुरु साहिब ने उन्हें मानवता का पथ-प्रदर्शन करने का संदेश दिया।

3. लद्दाख (Ladakh)—कैलाश पर्वत के पश्चात् गुरु नानक देव जी लद्दाख पहुँचे। यहाँ के बहुत-से लोग गुरु साहिब के अनुयायी बन गए।

4. कश्मीर (Kashmir)-कश्मीर में स्थित मटन में गुरु नानक देव जी का पंडित ब्रह्मदास से काफ़ी लंबा धार्मिक शास्त्रार्थ हुआ। गुरु नानक देव जी ने उसे समझाया कि मुक्ति केवल वेदों और रामायण इत्यादि को पढ़ने से नहीं अपितु उनमें दी गई बातों पर अमल करके प्राप्त की जा सकती है।।

5. हसन अब्दाल (Hasan Abdal)-गुरु नानक देव जी पंजाब की वापसी यात्रा के समय हसन अब्दाल ठहरे। यहाँ एक अहँकारी फकीर वली कंधारी ने गुरु नानक देव जी को कुचलने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़का दिया। गुरु साहिब ने इसे अपने पंजे से रोक दिया। इस स्थान को आजकल पंजा साहिब कहा जाता है।

6. स्यालकोट (Sialkot) स्यालकोट में गुरु नानक देव जी की मुलाकात एक मुसलमान सन्त हमजा गौस से हुई। उसने किसी बात पर नाराज़ होकर अपनी शक्ति द्वारा सारे शहर को नष्ट करने का निर्णय कर लिया था। परंतु जब वह गुरु साहिब से मिला तो वह उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना निर्णय बदल दिया। इस घटना का लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

तृतीय उदासी

(Third Udasi)

गुरु नानक देव जी ने 1517 ई० के अंत में अपनी तृतीय उदासी आरंभ की। इस उदासी के दौरान गुरु साहिब पश्चिमी एशिया के देशों की ओर गए। इस उदासी के दौरान गुरु नानक साहिब ने निम्नलिखित प्रमुख स्थानों की यात्रा की—

1. मुलतान (Multan)—मुलतान में बहुत-से सूफ़ी संत निवास करते थे। मुलतान में गुरु साहिब की भेंट प्रसिद्ध सूफी संत शेख बहाउद्दीन से हुई। शेख बहाउद्दीन उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए।

2. मक्का (Mecca)-मक्का हज़रत मुहम्मद साहिब का जन्म स्थान है । सिख परम्परा के अनुसार गुरु नानक देव जी जब मक्का पहुँचे तो काअबे की ओर पाँव करके सो गए। जब काज़ी रुकनुद्दीन ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया। कहा जाता है कि जब काजी ने गुरु साहिब के पाँव पकड़कर दूसरी ओर घुमाने आरंभ किए तो मेहराब भी उसी ओर घूमने लग पड़ा। यह देखकर मुसलमान बहुत प्रभावित हुए। गुरु साहिब ने उन्हें समझाया कि अल्लाह सर्वव्यापक है।

3. मदीना (Madina) मक्का के पश्चात् गुरु नानक देव जी मदीना पहुँचे। गुरु साहिब ने अपने उपदेशों का प्रचार किया। यहाँ गुरु साहिब का इमाम आज़िम के साथ शास्त्रार्थ भी, हुआ।

4. बगदाद (Baghdad) बगदाद में गुरु नानक देव जी की भेंट शेख बहलोल से हुई। वह गुरु साहिब की वाणी से प्रभावित होकर उनका श्रद्धालु बन गया।

5. सैदपुर (Saidpur)—गुरु नानक देव जी जब 1520 ई० के अंत में सैदपुर पहुंचे तो उस समय बाबर ने पंजाब पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से वहाँ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय हज़ारों की संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया। इन बंदी बनाए गए लोगों में गुरु नानक साहिब भी थे। जब बाद में बाबर को यह ज्ञात हुआ कि गुरु साहिब एक महान् संत हैं तो उसने न केवल गुरु नानक देव जी को बल्कि बहुत से अन्य बंदियों को भी रिहा कर दिया।

इसके पश्चात् गुरु नानक देव जी तलवंडी आ गए। इस प्रकार गुरु नानक देव जी की इन यात्राओं की श्रृंखला 1521 ई० में समाप्त हुई।

उदासियों का प्रभाव

(Impact of the Udasis)

गुरु नानक देव जी की यात्राओं के बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़े। वे लोगों में फैले अंधविश्वासों को दूर करने और उनमें एक नई जागृति लाने में काफ़ी सीमा तक सफल हुए। गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हज़ारों की संख्या में लोग उनके परम श्रद्धालु बन गए। इस प्रकार गुरु नानक देव जी के जीवन काल में ही सिख पंथ अस्तित्व में आ गया। अंत में हम डॉक्टर एस० एस० कोहली के इन शब्दों से सहमत हैं,

“वे (गुरु नानक देव जी) एक पवित्र उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते थे और इसमें उन्हें चमत्कारी सफलता प्राप्त हुई।”4

4. “He had a holy mission to perform and his performance was no less than a miracle.” Dr. S.S. Kohli, op, cit., p. XV..

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ

(Teachings of Guru Nanak Dev Ji)

प्रश्न 3.

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन करें।

(Describe in detail the teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाएँ क्या थी ? उनका सामाजिक महत्त्व क्या था ?

(What were the main teachings of Guru Nanak Dev Ji ? What was their social importance ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का अध्ययन कीजिए। उनका सामाजिक महत्त्व क्या था ?

(Study the main teachings of Guru Nanak Dev Ji. What was their social significance ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करें। (Study the main teachings of Guru Nanak Dev Ji.).

अथवा

गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन करो। (Give a brief account of the main teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का वर्णन करो। (Describe the teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ बड़ी सरल किंतु प्रभावशाली थीं। उनकी शिक्षाएँ किसी एक वर्ग, जाति अथवा प्रांत के लिए नहीं थीं। इनका संबंध तो सारी मानव जाति से था। गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन इस प्रकार है—

1. ईश्वर का स्वरूप (The Nature of God)-गुरु नानक देव जी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी वाणी में बार-बार ईश्वर की एकता पर बल दिया है। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर ही संसार की रचना करता है, उसका पालन-पोषण करता है और उसका विनाश करता है। देवी-देवते सैंकड़ों और हजारों हैं, परंतु ईश्वर एक है। उसे कई नामों से जाना जाता है जैसे-हरि, गोपाल, वाहेगुरु, साहिब, अल्लाह, खुदा और राम इत्यादि। ईश्वर के दो रूप हैं। वह निर्गुण भी है और सगुण भी। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान् है। वह जो चाहता है, वही होता है। उसकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। गुरु जी के अनुसार ईश्वर निराकार है। उसका कोई आकार अथवा रंग-रूप नहीं है। उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।

2. माया (Maya)-गुरु नानक देव जी के अनुसार माया मनुष्य के लिए मुक्ति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। मनमुख व्यक्ति सदैव सांसारिक वस्तुएँ जैसे धन-दौलत, उच्च पद, ऐश्वर्य, सुंदर नारी, पुत्र इत्यादि के चक्र में फंसा रहता है। इसी को माया कहते हैं। माया के कारण वह ईश्वर से दूर हो जाता है और आवागमन के चक्र में फंसा रहता है।

3. हऊमै (Haumai)-मनमुख व्यक्ति में हऊमै (अहं) की भावना बड़ी प्रबल होती है। हऊमै के कारण वह संसार की बुराइयों में फंसा रहता है। फलस्वरूप वह मुक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा आवागमन के चक्र में और फंस जाता है।

4. जाति प्रथा का खंडन (Condemnation of the Caste System) उस समय का हिंदू समाज न केवल चार मुख्य जातियों बल्कि अनेक अन्य उपजातियों में विभाजित था। उच्च जाति के लोग निम्न जाति से बहुत घृणा करते थे और उन पर बहुत अत्याचार करते थे। समाज में छुआछूत की भावना बहुत फैल गई थी। गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। गुरु साहिब ने लोगों को परस्पर भ्रातृभाव का संदेश दिया।

5. मूर्ति-पूजा का खंडन (Condemnation of Idol Worship)-गुरु नानक देव जी ने मूर्ति-पूजा के विरुद्ध प्रचार किया। गुरु साहिब का कहना था कि पत्थर की मूर्तियाँ निर्जीव हैं। यदि उन्हें पानी में फेंक दिया जाए तो वे डूब जाएँगी। जो मूर्तियाँ स्वयं की रक्षा नहीं कर पातीं, वे मनुष्य को कैसे इस भवसागर से पार उतार सकती हैं ? अतः इन मूर्तियों की पूजा करना व्यर्थ है।

6. खोखले रीति-रिवाजों का खंडन (Condemmation of Empty Rituals)-गुरु नानक देव जी ने समाज में प्रचलित खोखले रीति-रिवाजों एवं अंधविश्वासों का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने लोगों को बताया कि माथे पर तिलक लगाने, शरीर पर राख मलने, उपवास रखने, वन में जाकर तपस्या करने, भगवे वस्त्र पहनने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। उनके अनुसार उस व्यक्ति का धर्म सच्चा है जिसका अंतःकरण सच्चा है।

7. स्त्रियों के साथ निम्न बर्ताव का खंडन (Denounced IItreatment with Women)-गुरु नानक देव जी के समय समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। उनमें असंख्य कुरीतियाँ प्रचलित थीं। गुरु नानक देव जी ने स्त्रियों में प्रचलित कुरीतियों का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने समानता के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं,

सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान ॥

8. नाम का जाप (Recitation of Nam)-गुरु नानक देव जी नाम जपने और शब्द की आराधना को ईश्वर की भक्ति का सर्वोच्च रूप समझते थे। इन पर चलकर मनुष्य इस रोगग्रस्त अथवा कष्टमयी संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नाम के बिना मनुष्य आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। ईश्वर के नाम का जाप पावन मन और सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए। डॉक्टर दीवान सिंह लिखते हैं,

9. गुरु का महत्त्व (Importance of the Guru)—गुरु नानक देव जी ईश्वर तक पहुँचने के लिए गुरु को बहुत महत्त्वपूर्ण समझते हैं। उनके अनुसार गुरु मुक्ति तक ले जाने वाली वास्तविक सीढ़ी है। गुरु ही मनुष्य को अंधकार (अज्ञानता) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर लाता है। सच्चे गुरु का मिलना कोई सरल कार्य नहीं है। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य को गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती।

10. हुक्म (Hukam)-गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में परमात्मा के हुक्म को विशेष महत्त्व प्राप्त है। हुक्म के कारण ही मनुष्य को सुख-दुःख प्राप्त होते हैं। गुरवाणी में अनेक स्थानों पर उस वाहिगुरु के हुक्म को मीठा करके मानने का आदेश दिया गया है। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य परमात्मा के आदेश को नहीं मानता वह दर-दर की ठोकरें खाता है।

11. सच्च-खंड (Sach Khand)-गुरु नानक देव जी के अनुसार मानव जीवन का उच्चतम उद्देश्य सच्च-खंड को प्राप्त करना है। सच्च-खंड तक पहुँचने के लिए मनुष्य को धर्म-खंड, ज्ञान-खंड, शर्म-खंड तथा कर्म-खंड में से गुज़रना होता है। सच्च-खंड आखिरी अवस्था है। सच्च-खंड में आत्मा पूर्णतया परमात्मा में लीन हो जाती है।

“पापों एवं बुराइयों से ग्रसित मानवता की मुक्ति के लिए केवल नाम ही सबसे प्रभावकारी स्रोत एवं . शक्ति है।”5

5. Nam is the only and most efficacious source and agent for the redemption and salvation of the sinful and self-engrossed mankind.” Dr. Dewan Singh, Mysticism of Guru Nanak (Amritsar : 1995)2. 57.

शिक्षाओं का महत्त्व

(Importance of Teachings)

गुरु नानक देव जी के उपदेशों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया। परिणामस्वरूप लोगों को एक नई दिशा मिली। वे व्यर्थ के रस्म-रिवाज छोड़कर एक परमात्मा की पूजा करने लगे। गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा का खंडन करके, परस्पर भ्रातृ-भाव का प्रचार करके, स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा देकर, संगत तथा पंगत नामक संस्थाओं की स्थापना करके एक नए समाज की आधारशिला रखी। गुरु जी ने अपने उपदेशों द्वारा उस समय के अत्याचारी शासकों तथा उनके भ्रष्ट अधिकारियों को भी झकझोर डाला। प्रसिद्ध इतिहासकार . आई० बी० बैनर्जी के अनुसार,

“गुरु नानक का समय अज्ञानता तथा संघर्ष का समय था तथा हम यह बिना झिझक कह सकते हैं कि गुरु नानक का सन्देश सत्य तथा शाँति का संदेश था।”6

6. “The age of Guru Nanak was an age of ignorance and an age of strife, and we may say at . once the message of Nanak was a message of truth and a message of peace.” Dr. I.B. Banerjee Evolution of the Khalsa (Calcutta : 1979) Vol. I, p. 95.

संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

गुरु नानक देव जी की सिख पंथ को देन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दें। (Give a brief account of the contribution of Guru Nanak Dev Ji to Sikhism.)

उत्तर-

15वीं शताब्दी में, जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो उस समय लोग अज्ञानता के अँधकार में भटक रहा था। समाज में महिलाओं की दशा बहुत खराब थी। गुरु नानक देव जी ने लोगों में नई जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से देश तथा विदेश की यात्राएँ की। गुरु जी ने संगत तथा पंगत नामक संस्थाओं की नींव डाली। गुरु नानक देव जी ने 1539 ई० में ज्योति-जोत समाने से पूर्व अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद देव जी की नियुक्ति सिख पंथ के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुई।

प्रश्न 2.

उदासियों से क्या भाव है ? गुरु नानक देव जी की उदासियों के क्या उद्देश्य थे ?

(What do you mean by Udasis ? What were the aims of Guru Nanak Dev Ji’s Udasis ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी की उदासियों के क्या उद्देश्य थे ? (What were the aims of the Udasis of Guru Nanak Dev Ji ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी द्वारा विभिन्न दिशाओं में की गई यात्राओं को उनकी उदासियाँ कहा जाता है। इन उदासियों का उद्देश्य लोगों में फैली अज्ञानता तथा अंधविश्वास को दूर करना था। वह एक ईश्वर की पूजा तथा भाईचारे का संदेश जन-साधारण तक पहुंचाना चाहते थे। गुरु नानक साहिब ने लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया। उन्होंने समाज में प्रचलित झठे रीति-रिवाजों, कर्मकांडों तथा कुप्रथाओं का खंडन किया। उनकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य धर्म के वास्तविक रूप को लोगों के समक्ष लाना था।

प्रश्न 3.

गुरु नानक देव जी की उदासियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। (Give a brief account of the Udasis of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

गुरु नानक देव जी की किन्हीं तीन महत्त्वपूर्ण उदासियों का संक्षिप्त वर्णन करें। (Give a brief account of any three important Udasis of Guru Nanak Dev Ji.)

उत्तर-

- गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रथम उदासी सैदपुर से शुरू की। मलिक भागों द्वारा पूछने पर गुरु जी ने बताया कि हमें मेहनत की कमाई से गुजारा करना चाहिए न कि बेईमानी के पैसों से।।

- हरिद्वार में गुरु नानक देव जी ने लोगों को यह बात समझाई कि गंगा स्नान करने से या पितरों को पानी देने से कुछ प्राप्त नहीं होता।

- मक्का में गुरु जी ने यह प्रमाणित किया कि अल्लाह किसी विशेष स्थान पर नहीं अपितु प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है।

प्रश्न 4.

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का सार लिखिए।

(Write an essence of the teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about the teachings of Guru Nanak Dev Ji ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी की किन्हीं तीन शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। (Describe any three teachings of Guru Nanak Dev Ji.)

उत्तर-

- गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर एक है। वह निराकार तथा सर्वव्यापक है।

- गुरु जी माया को मुक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा मानते थे।

- गुरु जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मनुष्य के पाँच शत्रु बताते हैं। इनके कारण मनुष्य आवागमन के चक्र में फंसा रहता है।

- गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया।

- गुरु नानक देव जी के अनुसार मनमुख व्यक्ति में अहंकार की भावना बहुत प्रबल होती है।

प्रश्न 5.

गुरु नानक देव जी के ईश्वर संबंधी क्या विचार थे ? (What was Guru Nank Dev Ji’s concept of God ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी के ईश्वर संबंधी क्या विचार थे ? (What were the views of Guru Nanak Dev Ji about God ?)

उत्तर-

- गुरु नानक देव जी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया।

- केवल ईश्वर ही संसार को रचने वाला, पालने वाला तथा नाश करने वाला है।

- ईश्वर के दो रूप हैं। वह निर्गुण भी है और सगुण भी।

- ईश्वर सर्वशक्तिमान् है। उसकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं हो सकता।

- वह आवागमन के चक्र से मुक्त है।

प्रश्न 6.

गुरु नानक देव जी ने किन प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं का खंडन किया ?

(Which prevalent religious beliefs and conventions were condemned by Guru Nanak Dev Ji ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी ने कौन-से प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों का खंडन किया ? (What type of religious beliefs and rituals were condemned by Guru Nanak Dev Ji ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी ने समाज में प्रचलित समस्त अंधविश्वासों तथा व्यवहारों का ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने वेद, शास्त्र, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, तथा जीवन के विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरों से संबंधित संस्कारों का विरोध किया। ब्राह्मण इन रस्मों के मुख्य समर्थक थे। उन्होंने जोगियों की पद्धति को भी दो कारणों से स्वीकार न किया। प्रथम, जोगियों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा का अभाव था। दूसरा, वे अपने सामाजिक दायित्व से दूर भागते थे। गुरु नानक देव जी अवतारवाद में भी विश्वास नहीं रखते थे।

प्रश्न 7.

गुरु नानक देव जी का माया का संकल्प क्या है ? संक्षिप्त उत्तर दीजिए।

(What was Guru Nanak Dev Ji’s concept of Maya ? Explain in brief.)

अथवा

गुरु नानक देव जी के माया के संकल्प का वर्णन कीजिए।

(Describe Guru Nanak Dev Ji’s concept of Maya.)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी मानते थे कि माया मनुष्य के लिए मुक्ति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। मनमुख व्यक्ति सदैव सांसारिक वस्तुओं जैसे धन-दौलत, उच्च पद, सुंदर नारी, पुत्र आदि के चक्रों में फंसा रहता है। इसे ही माया कहते हैं। माया जिससे वह इतना प्रेम करता है, उसका मौत के बाद साथ नहीं देती। माया के कारण वह आवागमन के चक्र में फंसा रहता है।

प्रश्न 8.

गुरु नानक देव जी के उपदेशों में गुरु का क्या महत्त्व है ? (What is the importance of ‘Guru’ in Guru Nanak Dev Ji’s teachings ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी के गुरु संबंधी क्या विचार थे ? (What was Guru Nanak Dev Ji’s concept of ‘Guru’ ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी ईश्वर तक पहुँचने के लिए गुरु को एक वास्तविक सीढ़ी मानते हैं। वह ही मनुष्य को मोह और अहं के रोग से दूर करता है। वही नाम और शब्द की आराधना करने का ढंग बताता है। गुरु के बिना भक्ति भाव और ज्ञान संभव है। गुरु के बिना मनुष्य को चारों और अँधकार दिखाई देता है। गुरु ही मनुष्य को अँधकार से प्रकाश की ओर लाता है। सच्चा गुरु ईश्वर स्वयं है, जो शब्द द्वारा शिक्षा देता है।

प्रश्न 9.

गुरु नानक देव जी के उपदेशों में ‘नाम’ का क्या महत्त्व है ? (What is the importance of ‘Nam’ in Guru Nanak.Dev Ji’s teachings ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी नाम की आराधना को ईश्वर की भक्ति का सर्वोच्च रूप समझते थे। नाम आराधना के कारण मनुष्य इस रोगग्रस्त अथवा कष्टमयी संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नाम की आराधना करने वाले मनुष्य के सभी भ्रम दूर हो जाते हैं तथा उसके सभी दुःखों का नाश हो जाता है। उसकी आत्मा सदैव एक कमल के फूल की तरह खिली रहती है। ईश्वर के नाम के बिना मनुष्य का इस संसार में आना व्यर्थ है। नाम के बिना मनुष्य सभी प्रकार के पापों और आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। ईश्वर उसे नरक से नहीं बचा सकता।

प्रश्न 10.

गुरु नानक देव जी के उपदेशों में हुक्म का क्या महत्त्व है ? (What is the importance of ‘Hukam’ in Guru Nanak Dev Ji’s teachings ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में परमात्मा के हुक्म अथवा भाणे को विशेष महत्त्व प्राप्त है। सारा संसार उस परमात्मा के हुक्म के अनुसार चलता है। उसके हुक्म के अनुसार ही जीव इस संसार में जन्म लेता है या उसकी मृत्यु होती है। उसे प्रशंसा प्राप्त होती है अथवा वह नीच बन जाता है। हुक्म के कारण ही उसे सुख-दुःख प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य परमात्मा के हुकम को नहीं मानता वह दर-दर की ठोकरे खाता है।

प्रश्न 11.

गुरु नानक देव जी के स्त्री जाति संबंधी क्या विचार थे ? (What were the views of Guru-Nanak Dev Ji about women ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी के समय समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। समाज में स्त्रियों का स्थान पुरुषों के समान नहीं समझा जाता था। गुरु नानक देव जी बाल-विवाह, बहु-विवाह तथा सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने का समर्थन किया। इस संबंध में उन्होंने स्त्रियों को संगत एवं पंगत में सम्मिलित होने की आज्ञा दी।

प्रश्न 12.

गुरु नानक देव जी के संदेश का सामाजिक अर्थ क्या था ? (What was the social meaning of Guru Nanak Dev Ji’s message ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ा ? (What was the impact of teachings of Guru Nanak Dev Ji on Punjab ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी के संदेश के सामाजिक अर्थ बहुत महत्त्वपूर्ण थे। उनका संदेश प्रत्येक के लिए था। कोई भी स्त्री-पुरुष गुरु जी द्वारा दर्शाए गए मार्ग को अपना सकता था। मुक्ति का मार्ग सबके लिए खुला था। गुरु जी ने सामाजिक समानता का प्रचार किया। उन्होंने जाति प्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। सामाजिक समानता के संदेश को व्यावहारिक रूप देने के लिए गुरु जी ने संगत तथा पंगत (लंगर) नामक दो संस्थाएँ चलाईं। लंगर तैयार करते समय जाति-पाति का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था।

प्रश्न 13.

जाति प्रथा पर गुरु नानक देव जी के क्या विचार थे? (What were the views of Guru Nanak Dev Ji on caste system ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उनका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक असमानता को दूर करना था। गुरु नानक देव जी का कथन था कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के कारण अमीर अथवा ग़रीब नहीं होता। परमात्मा के दरबार में जाति नहीं अपितु कर्मों के अनुसार फल मिलता है। गुरु नानक देव जी ने निम्न जातियों एवं निम्न वर्गों के लोगों को अपने साथ जोड़ा।

प्रश्न 14.

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ भक्ति प्रचारकों से किस प्रकार भिन्न थीं ?

(How far were the teachings of Guru Nanak Dev Ji different from the Bhakti reformers ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा निराकार है। वह कभी भी मानवीय रूप को घारण नहीं करता। भक्ति प्रचारकों ने कृष्ण तथा राम को परमात्मा का अवतार माना। गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। जबकि भक्ति प्रचारकों का इसमें पूर्ण विश्वास था। गुरु नानक देव जी गृहस्थ जीवन में विश्वास रखते थे। भक्ति प्रचारक गृहस्थ जीवन को मुक्ति की राह में आने वाली एक बड़ी रुकावट मानते थे। गुरु नानक देव जी ने संगत तथा पंगत नामक दो संस्थाएँ स्थापित की। भक्ति प्रचारकों ने ऐसी कोई संस्था स्थापित नहीं की।

प्रश्न 15.

गुरु नानक देव जी एक महान् कवि और संगीतकार थे। इसकी व्याख्या करें।

(Guru Nanak Dev Ji was a great poet and musician. Explain.)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी एक धार्मिक महापुरुष होने के साथ-साथ एक महान् संगीतकार तथा कवि भी थे। आपकी कविताओं के मुकाबले की कविताएँ विश्व साहित्य में भी बहुत कम हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित आप जी के 976 शब्द आपके महान् कवि होने का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। गुरु नानक देव जी ने इन कविताओं में परमात्मा तथा मानवता का गुणगान किया है। इनमें उच्चकोटि के अलंकरणों तथा उपमाओं का प्रयोग किया गया है। गुरु नानक देव जी कई प्रकार के रागों की जानकारी रखते थे। उनके कीर्तन का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ता था।

प्रश्न 16.

गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष कहाँ तथा कैसे व्यतीत किए ? (How and where did Guru Nanak Dev Ji spend last 18 years of his life ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी ने करतारपुर (अर्थात् ईश्वर का नगर) मामक नगर की स्थापना की। इसी स्थान पर गुरु साहिब ने अपने परिवार के साथ जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए। इस समय के मध्य गुरु साहिब ने ‘संगत’ और ‘पंगत’ नामक संस्थाओं की स्थापना की । ‘संगत’ से अभिप्राय उस सभा से था जो प्रतिदिन गुरु जी के उपदेशों को सुनने के लिए होती थी। ‘पंगत’ से अभिप्राय था- एक पंक्ति में बैठकर लंगर छकना। इनके अतिरिक्त गुरु जी ने 976 शब्दों की रचना की। गुरु साहिब का यह कार्य सिख पंथ के विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

(i) एक शब्द से एक पंक्ति तक के उत्तर (Answer in One Word to One Sentence)

प्रश्न 1.

सिख धर्म के संस्थापक कौन थे ?

उत्तर-

गुरु नानक देव जी।

प्रश्न 2.

गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ ?

उत्तर-

1469 ई०।

प्रश्न 3.

गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था ?

उत्तर-

तलवंडी (पाकिस्तान)।

प्रश्न 4.

गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान को आजकल क्या कहा जाता है ?

उत्तर-

ननकाणा साहिब।

प्रश्न 5.

“सतगुरु नानक प्रगटिआ मिटी धुंधु जागु चानणु होआ” किसने कहा था?

उत्तर-

भाई गुरदास जी।

प्रश्न 6.

गुरु नानक देव जी के पिता का क्या नाम था ?

उत्तर-

मेहता कालू जी।

प्रश्न 7.

गुरु नानक देव जी के पिता जी किस जाति से संबंधित थे?

उत्तर-

बेदी।

प्रश्न 8.

मेहता कालू जी कौन थे?

उत्तर-

गुरु नानक देव जी के पिता।

प्रश्न 9.

गुरु नानक देव जी की माता जी का क्या नाम था ?

उत्तर-

तृप्ता जी।

प्रश्न 10.

तृप्ता जी कौन थी?

उत्तर-

गुरु नानक देव जी की माता जी।

प्रश्न 11.

गुरु नानक देव जी की बहन का क्या नाम था ?

उत्तर-बेबे नानकी जी।

प्रश्न 12.

गुरु नानक देव जी की पत्नी का क्या नाम था ?

अथवा

गुरु नानक देव जी का विवाह किसके साथ हुआ था?

उत्तर-

बीबी सुलक्खनी जी से।

प्रश्न 13.

गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा कितने रुपयों के साथ किया?

उत्तर-

20 रुपयों के साथ।

प्रश्न 14.

गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर लोधी क्यों भेजा गया?

उत्तर-

नौकरी करने के लिए।

प्रश्न 15.

गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई ?

उत्तर-

1499 ई०

प्रश्न 16.

गुरु नानक देव जी ने ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् सर्वप्रथम कौन-से शब्द कहे?

अथवा

गुरु नानक साहिब ने किस स्थान से तथा किन शब्दों से सर्वप्रथम प्रचार आरंभ किया?

उत्तर-

“न को हिंदू न को मुसलमान”

प्रश्न 17.

गुरु नानक देव जी की उदासियों से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

गुरु नानक देव जी की उदासियों से अभिप्राय उनकी यात्राओं से है।

प्रश्न 18.

गुरु नानक देव जी की उदासियों का क्या उद्देश्य था?

उत्तर-

लोगों में फैली अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करना।

प्रश्न 19.

गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रथम उदासी कब आरंभ की?

उत्तर-

1499 ई०।

प्रश्न 20.

गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासी कहाँ से आरंभ की?

उत्तर-

सैदपुर।

प्रश्न 21.

गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रथम उदासी के दौरान जिन स्थानों पर चरण रखे, उनमें से किसी एक महत्त्वपूर्ण स्थान का नाम बताएँ।

उत्तर-

कुरुक्षेत्र।

प्रश्न 22.

उदासियों के समय गुरु नानक देव जी का साथी कौन था ?

उत्तर-

भाई मरदाना जी।

प्रश्न 23.

भाई मरदाना कीर्तन के समय कौन-सा साज़ बजाता था ?

उत्तर-

रबाब।

प्रश्न 24.

श्री गुरु नानक देव जी सैदपुर में किसके घर ठहरे थे ?

अथवा

गुरु नानक देव जी का प्रथम शिष्य कौन था ?

उत्तर-

भाई लालो।

प्रश्न 25.

गुरु नानक देव जी ने सैदपुर (ऐमनाबाद) में मलिक भागो का भोजन खाने से क्यों इंकार कर दिया था?

उत्तर-

क्योंकि उसकी कमाई ईमानदारी की नहीं थी।

प्रश्न 26.

गुरु नानक देव जी सज्जन ठग को कहाँ मिले ?

अथवा

श्री गुरु नानक देव जी की सज्जन के साथ मुलाकात कहाँ हुई थी ?

उत्तर-

तालुंबा में।

प्रश्न 27.

गुरु नानक देव जी ने किस स्थान पर पूर्व की अपेक्षा पश्चिम दिशा में अपने खेतों को पानी दिया?

उत्तर-

हरिद्वार।

प्रश्न 28.

गुरु नानक देव जी पानीपत में किस सूफ़ी से मिले ?

उत्तर-

शेख ताहिर से।

प्रश्न 29.

गुरु नानक देव जी की उदासी के बाद गोरखमता का क्या नाम पड़ा?

उत्तर-

नानकमता।

प्रश्न 30.

नूरशाही कौन थी?

उत्तर-

कामरूप की प्रसिद्ध जादूगरनी।

प्रश्न 31.

उड़ीसा के किस मंदिर में गुरु साहिब ने लोगों को आरती का सही अर्थ बताया?

उत्तर-

जगन्नाथ पुरी।

प्रश्न 32.

गुरु नानक साहिब ने कैलाश पर्वत के सिद्धों को क्या उपदेश दिया?

उत्तर-

वह मानवता की सेवा करें।

प्रश्न 33.

गुरु नानक देव जी लंका के किस शासक को मिले थे ?

उत्तर-

शिवनाथ।

प्रश्न 34.

गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियों के दौरान किस स्थान पर काबे को घुमाया?

उत्तर-

मक्का

प्रश्न 35.

मक्का में गुरु नानक देव जी का किस काजी के साथ वाद-विवाद हुआ?

उत्तर-

रुकनुद्दीन।

प्रश्न 36.

हसन अब्दाल को अब किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर-

पंजा साहिब।

प्रश्न 37.

श्री गुरु नानक देव जी बगदाद में किस शेख को मिले ?

उत्तर-

शेख बहलोल।

प्रश्न 38.

गुरु नानक देव जी को बाबर ने कब गिरफ्तार किया था?

उत्तर-

1520 ई०।

प्रश्न 39.

गुरु नानक देव जी का समकालीन मुग़ल बादशाह कौन था?

उत्तर-

बाबर।

प्रश्न 40.

गुरु नानक देव जी ने सैदपुर आक्रमण की तुलना किसके साथ की है?

उत्तर-

पाप की बारात।

प्रश्न 41.

गुरु नानक देव जी की कोई एक मुख्य शिक्षा बताएँ।

उत्तर-

ईश्वर एक है।

प्रश्न 42.

गुरु नानक देव जी का माया का संकल्प क्या था?

उत्तर-

संसार एक माया है।

प्रश्न 43.

गुरु नानक देव जी के अनुसार मनुष्य के पाँच दुश्मन कौन-से हैं ?

उत्तर-

काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।

प्रश्न 44.

गुरु नानक देव जी की शिक्षा में गुरु का क्या महत्त्व है?

अथवा

सिख धर्म में गुरु को क्या महत्त्व दिया गया है?

उत्तर-

गुरु मुक्ति तक ले जाने वाली वास्तविक सीढ़ी है।

प्रश्न 45.

गुरु नानक देव जी के अनुसार नाम जपने का क्या महत्त्व है?

उत्तर-

नाम के बिना मनुष्य का इस संसार में आना व्यर्थ है।

प्रश्न 46.

मनमुख व्यक्ति की कोई एक विशेषता बताएँ।

उत्तर-

मनमुख व्यक्ति इंद्रिय-जन्य भूख से घिरा रहता है।

प्रश्न 47.

आत्म-समर्पण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

अहं का त्याग।

प्रश्न 48.

‘नदिर’ शब्द से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

ईश्वर की दया।

प्रश्न 49.

हुक्म शब्द से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

ईश्वर की इच्छा।

प्रश्न 50.

‘किरत’ से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

मेहनत तथा इमानदारी का श्रम।

प्रश्न 51.

अंजन माहि निरंजन’ से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

संसार की बुराइयों में रहते हुए सादा तथा पवित्र जीवन व्यतीत करना।

प्रश्न 52.

गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को कौन-सी तीन बातों पर चलने को कहा?

अथवा

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का सार तीन शब्दों में बताएँ।

उत्तर-

श्रम करो, नाम जपो तथा बाँट कर खाओ।

प्रश्न 53.

कीर्तन की प्रथा किस गुरु जी ने आरंभ की?

उत्तर-

गुरु नानक देव जी।

प्रश्न 54.

रावी के किनारे गुरु नानक देव जी ने कौन-सा नगर बसाया?

उत्तर-

करतारपुर।

प्रश्न 55.

करतारपुर से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

‘ईश्वर का नगर’। प्रश्न 56. करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने कौन-सी दो संस्थाएँ स्थापित की? उत्तर-‘संगत और पंगत’।

प्रश्न 57.

संगत से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

संगत से अभिप्राय उस समूह से है जो एकत्रित होकर गुरु जी के उपदेश सुनते हैं।

प्रश्न 58.

पंगत से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

पंक्तियों में बैठकर लंगर खाना।

प्रश्न 59.

लंगर प्रथा का आरंभ किस गुरु साहिब ने किया?

उत्तर-

गुरु नानक देव जी।

प्रश्न 60.

गुरु नानक देव जी तथा भक्तों की शिक्षाओं में कोई एक अंतर बताएँ।

उत्तर-

गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे जबकि भक्त नहीं।

प्रश्न 61.

गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया?

अथवा

गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किए ?

उत्तर-

करतारपुर।

प्रश्न 62.

गुरु नानक देव जी कब ज्योति-जोत समाए थे?”

उत्तर-

1539 ई० में।

प्रश्न 63.

गुरु नानक देव जी कहाँ ज्योति-जोत समाए ?

उत्तर-

करतारपुर (पाकिस्तान)।

प्रश्न 64.

गुरु नानक देव जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया?

उत्तर-

गुरु अंगद देव जी।

प्रश्न 65.

गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी को अंगद देव का नाम क्यों दिया?

उत्तर-

क्योंकि वह भाई लहणा जी को अपने शरीर का एक अंग समझते थे।

(ii) रिक्त स्थान भरें (Fill in the Blanks)

प्रश्न 1.

……………. में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ।

उत्तर-

(1469 ई०)

प्रश्न 2.

गुरु नानक देव जी के पिता जी का नाम ………….. जी था।

उत्तर-

(मेहता कालू)

प्रश्न 3.

गुरु नानक देव जी की बहन का नाम ……………… जी था।

उत्तर-

(बेबे नानकी)

प्रश्न 4.

गुरु नानक देव जी की माता जी का नाम ………………. जी था।

उत्तर-

(तृप्ता )

प्रश्न 5.

गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा …………. रुपयों से किया।

उत्तर-

(20)

प्रश्न 6.

गुरु नानक देव जी ने ……………….. के मोदीखाने में नौकरी की।

उत्तर-

(सुल्तानपुर लोधी)

प्रश्न 7.

गुरु नानक देव जी के ज्ञान-प्राप्ति के समय उनकी आयु ………… थी।

उत्तर-

(30 वर्ष)

प्रश्न 8.

गुरु नानक देव जी ने ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् सर्वप्रथम …………….. शब्द कहे।

उत्तर-

(न को हिंदू, न.को मुसलमान)

प्रश्न 9.

गुरु नानक देव जी की उदासियों से भाव है …………..।

उत्तर-

(यात्राएँ)

प्रश्न 10.

गुरु नानक देव जी ने पहली उदासी ………….. ई० में शुरू की।

उत्तर-

(1499)

प्रश्न 11.

गुरु नानक देव जी ने यात्राओं के समय …………….. सदैव उनके साथ रहता था।

उत्तर-

(भाई मरदाना)

प्रश्न 12.

गुरु नानक देव जी के अपनी पहली यात्रा के दौरान सबसे पहले …………….. नामक स्थान पर गए।

उत्तर-

(सैदपुर)

प्रश्न 13.

गुरु नानक देव जी की सज्जन ठग के साथ मुलाकात जन ठग के साथ मुलाकात …………….. में हुई।

उत्तर-

(तालुंबा)

प्रश्न 14.

गुरु नानक देव जी ने …………… में अपने खेतों को पानी दिया।

उत्तर-

(हरिद्वार)

प्रश्न 15.

गुरु नानक देव जी ने ……………. में परमात्मा की वास्तविक आरती के महत्त्व के बारे में बताया।

उत्तर-

(जगन्नाथ पुरी)

प्रश्न 16.

गुरु नानक देव जी की सिद्धों के साथ मुलाकात …………… में हुई थी।

उत्तर-

(कैलाश पर्वत)

प्रश्न 17.

गुरु नानक देव जी मक्का यात्रा के समय वहाँ के काजी का नाम ……………… था।

उत्तर-

(रुकनुद्दीन)

प्रश्न 18.

गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष …………… में व्यतीत किए।

उत्तर-

(करतारपुर)

प्रश्न 19.

गुरु नानक देव जी ने …………….. और …………… नामक दो संस्थाओं की स्थापना की।

उत्तर-

(संगत, पंगत)

प्रश्न 20.

गुरु नानक देव जी ………….. परमात्मा में विश्वास रखते थे।

उत्तर-

(एक)

प्रश्न 21.

गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का ……………… किया।

उत्तर-

(खंडन)

प्रश्न 22.

गुरु नानक देव जी के अनुसार मनुष्य के ……………. शत्रु हैं।

उत्तर-

(पाँच)

प्रश्न 23.

गुरु नानक देव जी के अनुसार मानव जीवन का उच्चतम उद्देश्य ……………… को प्राप्त करना है।

उत्तर-

(सच्च-खंड)

प्रश्न 24.

गुरु नानक देव जी ……………….. में ज्योति-ज्योत समाए।

उत्तर-

(1539 ई०)

प्रश्न 25.

गुरु नानक देव जी ने ……………… को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।

उत्तर-

(भाई लहणा जी)

(ii) ठीक अथवा गलत (True or False)

नोट-निम्नलिखित में से ठीक अथवा गलत चुनें

प्रश्न 1.

गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ई० में हुआ।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 2.

गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान को आजकल पंजा साहिब कहा जाता है।

उत्तर-

गलत

प्रश्न 3.

गुरु नानक देव जी के पिता जी का नाम मेहता काल जी था।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 4.

गुरु नानक देव जी की माता का नाम सभराई देवी जी था।

उत्तर-

गलत

प्रश्न 5.

गुरु नानक देव जी की बहन का नाम बेबे नानकी जी था।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 6.

गुरु नानक देव जी बेदी जाति के साथ संबंधित थे।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 7.

गुरु नानक देव जी ने 40 रुपयों से सच्चा सौदा किया।

उत्तर-

गलत

प्रश्न 8.

गुरु नानक देव जी का विवाह अमृतसर निवासी बीबी सुलक्खनी जी के साथ किया गया था।

उत्तर-

गलत

प्रश्न 9.

गुरु नानक देव जी के दो पुत्रों के नाम श्रीचंद और लख्मी दास थे।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 10.

गुरु नानक देव जी ने गोइंदवाल साहिब के मोदीखाने में नौकरी की थी।

उत्तर-

गलत

प्रश्न 11.

गुरु नानक देव जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ‘म को हिंदू, न को मुसलमान’ नामक शब्द कहे।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 12.

ज्ञान प्राप्ति के समय गुरु नानक देव जी की आयु 35 वर्ष थी।

उत्तर-

गलत

प्रश्न 13.

गुरु नानक देव जी की उदासियों से भाव उनकी यात्राओं से हैं।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 14.

गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी सैदपुर से आरंभ की।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 15.

गुरु नानक देव जी सैदपुर में मलिक भागो के घर ठहरे थे।

उत्तर-

गलत

प्रश्न 16.

गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र में सज्जन ठग से मिले।

उत्तर-

गलत

प्रश्न 17.

गुरु नानक देव जी ने हरिद्वार से अपने खेतों को पानी दिया था। .

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 18.

गुरु नानक देव जी ने जगन्नाथ पुरी में पंडितों को वास्तविक आरती की जानकारी दी।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 19.

मक्का में गुरु नानक देव जी काबे की ओर पैर करके सो गए थे।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 20.

गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत नामक दो संस्थाओं की स्थापना की थी।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 21.

गुरु नानक देव जी एक परमात्मा में विश्वास रखते थे।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 22.

गुरु नानक देव जी जाति प्रथा और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे।

उत्तर-

गलत

प्रश्न 23.

गुरु नानक देव जी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में थे।

उत्तर-ठीक

प्रश्न 24.

गुरु नानक देव जी 1539 ई० में ज्योति-ज्योत समाए।

उत्तर-

ठीक

प्रश्न 25.

गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।

उत्तर-

ठीक

(iv) बहु-विकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

नोट-निम्नलिखित में से ठीक उत्तर का चयन कीजिए

प्रश्न 1.

सिख धर्म के संस्थापक कौन थे ?

(i) गुरु नानक देव जी

(ii) गुरु अंगद देव जी

(iii) गुरु हरगोबिंद जी

(iv) गुरु गोबिंद सिंह जी।

उत्तर-

(i)

प्रश्न 2.

गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ ?

(i) 1459 ई० में

(ii) 1469 ई० में

(iii) 1479 ई० में

(iv) 1489 ई० में।

उत्तर-

(ii)

प्रश्न 3.

गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कौन-सा था ? ।

(i) कीरतपुर साहिब

(ii) करतारपुर

(iii) तलवंडी

(iv) लाहौर।

उत्तर-

(iii)

प्रश्न 4.

गुरु नानक देव जी के पिता जी का क्या नाम था ?

(i) मेहता कालू जी

(ii) जैराम जी

(iii) श्री चंद जी

(iv) फेरुमल जी।

उत्तर-

(i)

प्रश्न 5.

गुरु नानक देव जी की माता जी का क्या नाम था ?

(i) खीवी जी

(ii) तृप्ता जी

(iii) नानकी जी

(iv) गुजरी जी।

उत्तर-

(ii)

प्रश्न 6.

निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक देव जी की बहन थी ?

(i) बेबे नानकी जी

(ii) भानी जी

(iii) दानी जी

(iv) खीवी जी।

उत्तर-

(i)

प्रश्न 7.

गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा कितने रुपयों में किया था ?

(i) 10

(ii) 20

(iii) 30

(iv) 50

उत्तर-

(i)

प्रश्न 8.

गुरु नानक देव जी की पत्नी का क्या नाम था ?

(i) गंगा देवी जी

(ii) सुलक्खनी जी

(iii) बीबी वीरो जी

(iv) बीबी भानी जी।

उत्तर-

(ii)

प्रश्न 9.

मेहता कालू ने गुरु नानक देव जी को कहाँ नौकरी करने के लिए भेजा था ?

(i) मुलतान

(ii) सीतापुर

(iii) सुल्तानपुर लोधी

(iv) कीरतपुर साहिब।

उत्तर-

(ii)

प्रश्न 10.

ज्ञान प्राप्ति के समय गुरु नानक देव जी की आयु कितनी थी ?

(i) 20 साल

(ii) 22 साल

(iii) 26 साल

(iv) 30 साल।

उत्तर-

(iv)

प्रश्न 11.

गुरु नानक देव जी की उदासियों का उद्देश्य क्या था ?

(i) लोगों में फैले अन्धविश्वास को दूर करना

(ii) नाम का प्रचार करना

(iii) आपसी भाईचारे का प्रचार करना

(iv) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(iv)

प्रश्न 12.

गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी कहाँ से आरंभ की ?

(i) गोरखमता

(ii) हरिद्वार

(iii) सैदपुर

(iv) कुरुक्षेत्र।

उत्तर-

(iii)

प्रश्न 13.

गुरु नानक देव जी की मुलाकात सजन ठग से कहाँ हुई थी ?

(i) तालुंबा में

(ii) सैदपुर में।

(iii) दिल्ली में

(iv) धुबरी में।

उत्तर-

(i)

प्रश्न 14.

गुरु नानक देव जी जादूगरनी नूरशाही को कहाँ मिले थे ?

(i) गया

(ii) कामरूप

(iii) धुबरी में

(iv) बनारस।

उत्तर-

(ii)

प्रश्न 15.

किस स्थान पर गुरु नानक साहिब ने बताया परमात्मा की आरती प्रकृति सदैव करती रहती है ?

(i) हरिद्वार

(ii) कुरुक्षेत्र

(iii) बनारस

(iv) जगन्नाथ पुरी।

उत्तर-

(iv)

प्रश्न 16.

गुरु नानक देव जी श्री लंका में किस शासक से मिले थे ?

(i) कृष्णदेव राय

(ii) भोलेनाथ

(ii) शिवनाथ

(iv) शंकर देव।

उत्तर-

(iii)

प्रश्न 17.

निम्नलिखित में से किस स्थान को आजकल पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है ?

(i) पाकपटन

(ii) स्यालकोट

(iii) हसन अब्दाल

(iv) गोरखमता।

उत्तर-

(iii)

प्रश्न 18.

मक्का में कौन-से काज़ी ने गुरु नानक देव जी को काबे की तरफ पाँव करके सोने से रोका था?

(i) बहाउदीन

(ii) कुतुबुदीन

(iii) रुकनुदीन

(iv) शमसुदीन।

उत्तर-

(ii)

प्रश्न 19.

गुरु नानक देव जी की बगदाद में किसके साथ मुलाकाल हुई ?

(i) सज्जन ठग

(ii) शेख बहलोल

(iii) बाबर

(iv) चैतन्य महाप्रभु।

उत्तर-

(ii)

प्रश्न 20.

गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में कब निवास किया ?

(i) 1519 ई० में

(ii) 1520 ई० में

(iii) 1521 ई० में

(iv) 1522 ई० में।

उत्तर-

(iii)

प्रश्न 21.

गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा का क्या स्वरूप है ?

(i) वह सर्वशक्तिमान है

(ii) वह सदैव रहने वाला है

(iii) वह निर्गुण और सगुण है

(iv) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(iv)

प्रश्न 22.

निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता मनमुख व्यक्ति की नहीं है ?

(i) वह माया के चक्कर में फंसा रहता है।

(ii) वह सदैव नाम का जाप करता है

(iii) उसमें हऊमै की भावना रहती है

(iv) वह सदैव इंद्रियजन्य भूख से घिरा रहता है।

उत्तर-

(ii)

प्रश्न 23.

गुरु नानक देव जी ने निम्नलिखित में से किसका खंडन नहीं किया ?

(i) पुरोहित वर्ग का

(i) जाति प्रथा का

(iii) मूर्ति पूजा का

(iv) स्त्री पुरुष की बराबरी का।

उत्तर-

(iv)

प्रश्न 24.

गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा तक पहुँचने का कौन-सा साधन अपनाना चाहिए ?

(i) नाम का जाप करना

(ii) सच्चे गुरु को मिलना

(iii) परमात्मा का हुक्म मानना

(iv) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(iv)

प्रश्न 25.

गुरु नानक देव जी ने मनुष्य के कितने शत्रु बताएँ हैं ?

(i) दो

(ii) तीन

(iii) चार

(iv) पाँच।

उत्तर-

(iv)

प्रश्न 26.

गुरु नानक देव जी ने निम्नलिखित में से कौन-से सिद्धांत पर चलने के लिए प्रत्येक मनुष्य के लिए ज़रूरी बताया ?

(i) किरत करना

(ii) नाम जपना

(iii) बाँट छकना

(iv) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(iv)

प्रश्न 27.

कीर्तन की प्रथा किस गुरु ने आरंभ की ?

(i) गुरु नानक देव जी ने

(ii) गुरु अमरदास जी ने

(iii) गुरु अर्जन देव जी ने

(iv) गुरु गोबिंद सिंह जी ने।

उत्तर-

(i)

प्रश्न 28.

निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य प्रमाणित करता है कि गुरु नानक देव जी एक क्रांतिकारी थे ?

(i) नई संस्थाओं की स्थापना

(i) जाति प्रथा का विरोध

(iii) मूर्ति पूजा का खंडन

(iv) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(iv)

प्रश्न 29.

गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया ?

(i) भाई जेठा जी

(ii) भाई दुर्गा जी

(iii) भाई लहणा जी

(iv) श्री चंद जी।

उत्तर-

(iii)

प्रश्न 30.

गुरु नानक देव जी कब ज्योति-जोत समाए थे ?

(i) 1519 ई० में

(ii) 1529 ई० में

(iii) 1539 ई० में

(iv) 1549 ई० में।

उत्तर-

(iii)

Long Answer Type Question

प्रश्न 1.

गुरु नानक देव जी की सिख पंथ को देन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दें। (Give a brief account of the contribution of Guru Nanak Dev Ji to Sikhism.)

उत्तर-

15वीं शताब्दी में, जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा बहुत शोचनीय थी। मुसलमान शासक वर्ग से संबंधित थे। वे हिंदुओं से बहुत घृणा करते थे और उन पर भारी अत्याचार करते थे। धर्म केवल एक दिखावा बन कर रह गया था। लोग अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे थे। समाज में महिलाओं की दशा बहुत खराब थी। गुरु नानक देव जी ने लोगों में प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करने के लिए तथा उनमें नई जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से देश तथा विदेश की यात्राएँ कीं। इन यात्राओं के दौरान गुरु जी ने लोगों से एक ईश्वर की पूजा करने, आपसी भ्रातृत्व, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने, शुद्ध व पवित्र जीवन व्यतीत करने तथा अंध-विश्वासों को त्यागने का.प्रचार किया। गुरु जी जहाँ भी गए उन्होंने अपने उपदेशों द्वारा लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। गुरु जी ने शासक वर्ग तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने संगत तथा पंगत नामक संस्थाओं की नींव रखी। गुरु जी के जीवन काल में ही एक नया भाईचारा अस्तित्व में आ चुका था। गुरु नानक देव जी ने 1539 ई० में ज्योति-जोत समाने से पूर्व अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद देव जी की नियुक्ति सिख पंथ के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुई।

प्रश्न 2.

उदासियों से क्या भाव है ? गुरु नानक देव जी की उदासियों के क्या उद्देश्य थे ? (What do you mean by Udasis ? What were the aims of Guru Nanak Dev Ji’s Udasis ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी की उदासियों के क्या उद्देश्य थे ?

(What were the aims of the Udasis of Guru Nanak Dev Ji ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी की उदासियों से अभिप्राय उनकी यात्राओं से था। गुरु नानक देव जी की उदासियों का मुख्य उद्देश्य लोगों में फैली अज्ञानता तथा अंध-विश्वासों को दूर करना था। वह एक ईश्वर की पूजा तथा आपसी भ्रातृत्व का संदेश जन-साधारण तक पहुँचाना चाहते थे। उस समय हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को भूल कर अपने मार्ग से भटक चुके थे। पुरोहित वर्ग जिसका मुख्य कार्य भटके हुए लोगों का उचित दिशा निर्देशन करना था, वह स्वयं ही भ्रष्ट हो चुका था। जब धर्म के ठेकेदार स्वयं ही अंधकार में भटक रहे हों तो जन-साधारण की दशा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। लोगों ने अनगिनत देवी-देवताओं, कब्रों, वृक्षों, साँपों तथा पत्थरों आदि की पूजा आरंभ कर दी थी। इस प्रकार धर्म की सच्ची भावना समाप्त हो चुकी थी। समाज जातियों तथा उपजातियों में विभाजित था। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से घृणा करते थे। समाज में महिलाओं की दशा दयनीय थी। उन्हें पुरुषों के समान नहीं समझा जाता था। गुरु नानक देव जी ने अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे इन लोगों को प्रकाश का एक नया मार्ग दिखाने के लिए यात्राएँ कीं।

प्रश्न 3.

गुरु नानक देव जी की प्रमुख उदासियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। (Give a brief account of the main Udasis of Guru Nanak Dev Ji.)

अथवा

गुरु नानक देव जी की किन्हीं छः महत्त्वपूर्ण उदासियों का संक्षिप्त वर्णन करें।

(Give a brief account of any six important Udasis of Guru Nanak Dev Ji.)

उत्तर-

1. सैदपुर-गुरु नानक देव जी अपनी प्रथम उदासी के दौरान सर्वप्रथम सैदपुर पहुंचे। यहाँ पहुँचने पर मलिक भागो ने गुरु साहिब को एक ब्रह्मभोज पर निमंत्रण दिया, परंतु गुरु साहिब एक निर्धन बढ़ई भाई लालो के घर ठहरे। जब इस संबंध में मलिक भागो ने गुरु नानक देव जी से पूछा तो उन्होंने एक हाथ में मलिक भागो के भोज और दूसरे हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी लेकर ज़ोर से दबाया। मलिक भागो के भोज से खून और भाई लालो की रोटी में से दूध निकला। इस प्रकार गुरु साहिब ने उसे बताया कि हमें श्रम तथा ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए।

2. तालुंबा-तालुंबा में गुरु नानक देव जी की भेंट सज्जन ठग से हुई। उसने यात्रियों के लिए अपनी हवेली में एक मंदिर और मस्जिद बनाई हुई थी। वह दिन के समय तो यात्रियों की खूब सेवा करता, किंतु रात के समय उन्हें लूटकर कुएँ में फेंक देता था। वह गुरु नानक देव जी और मरदाना के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की योजनाएँ बना रहा था। रात्रि के समय जब गुरु नानक देव जी ने वाणी पढ़ी तो सज्जन ठग गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़ा। गुरु नानक देव जी ने उसे क्षमा कर दिया। इस घटना के पश्चात् सज्जन ने अपना शेष जीवन सिख धर्म का प्रचार करने में व्यतीत किया। .

3. गोरखमता-हरिद्वार के पश्चात् गुरु नानक देव जी गोरखमता पहुँचे। गुरु नानक देव जी ने यहाँ के सिद्ध योगियों को बताया कि कानों में कुंडल पहनने, शरीर पर विभूति रमाने, बँख बजाने से अथवा सिर मुंडवा देने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति तो आत्मा की शुद्धि से प्राप्त होती है। ये योगी गुरु नानक देव जी के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उस समय से ही गोरखमता का नाम नानकमता- पड़ गया।

4. हसन अब्दाल-गुरु नानक देव जी पंजाब की वापसी यात्रा के समय हसन अब्दाल ठहरे। यहाँ एक अहँकारी फकीर वली कंधारी ने गुरु नानक देव जी को कुचलने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़का दिया। गुरु साहिब ने इसे अपने पंजे से रोक दिया। इस स्थान को आजकल पंजा साहिब कहा जाता है।

5. मक्का -मक्का हज़रत मुहम्मद साहिब का जन्म स्थान है। सिख परंपरा के अनुसार गुरु नानक देव जी जब मक्का पहुँचे तो वह काअबे की ओर पाँव करके सो गए। जब काज़ी रुकनुद्दीन ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया। गुरु साहिब ने उसे समझाया कि अल्लाह सर्वव्यापक है।

6. जगन्नाथ पुरी-असम की यात्रा के पश्चात् गुरु नानक देव जी उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी पहुँचे। पंडितों ने गुरु साहिब को जगन्नाथ देवता की आरती करने के लिए कहा। गुरु नानक साहिब ने उन्हें बताया कि उस परम पिता परमात्मा की आरती प्रकृति सदैव करती रहती है।

प्रश्न 4.

गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासी का वर्णन करो।

(Give a brief account of the first Udasi of Guru Nanak Dev Ji.)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी ने 1499 ई० के अंत में अपनी पहली यात्रा आरंभ की। इन यात्राओं के समय भाई मरदाना उनके साथ रहा। इस यात्रा को गुरु नानक देव जी ने 12 वर्ष में संपूर्ण किया और वह पूर्व से दक्षिण की ओर गए। इस यात्रा के दौरान गुरु जी ने निम्नलिखित प्रमुख स्थानों की यात्रा की—

1. सैदपुर-गुरु नानक देव जी अपनी प्रथम उदासी के दौरान सर्वप्रथम सैदपुर पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर मलिक भागो ने गुरु साहिब को एक ब्रह्मभोज पर निमंत्रण दिया, परंतु गुरु साहिब एक निर्धन बढ़ई भाई लालो के घर ठहरे। जब इस संबंध में मलिक भागो ने गुरु नानक देव जी से पूछा तो उन्होंने एक हाथ में मलिक भागो के भोज और दूसरे हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी लेकर ज़ोर से दबाया। मलिक भागो के भोज से खून और भाई लालो की रोटी में से दूध निकला। इस प्रकार गुरु साहिब ने उसे बताया कि हमें श्रम तथा ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए।

2. कुरुक्षेत्र-गुरु नानक देव जी सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र पहुँचे। इस अवसर पर हज़ारों ब्राह्मण और साधु एकत्रित हुए थे। गुरु साहिब ने ब्राह्मणों को समझाया कि हमें सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके अनुयायी बन गए।

3. गोरखमता-हरिद्वार के पश्चात् गुरु नानक देव जी गोरखमता पहुँचे। गुरु नानक साहिब ने यहाँ के सिद्ध योगियों को बताया कि कानों में कुंडल पहनने, शरीर पर विभूति रमाने, शैख बजाने से अथवा सिर मुंडवा देने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति तो आत्मा की शुद्धि से प्राप्त होती है। ये योगी गुरु साहिब के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उस समय से ही गोरखमता का नाम नानकमता पड़ गया।

4. कामरूप-धुबरी से गुरु नानक देव जी कामरूप (असम) पहुँचे। यहाँ की प्रसिद्ध जादूगरनी नूरशाही ने. अपनी सुंदरता के बल पर गुरु जी को भटकाने का असफल प्रयास किया। गुरु जी ने उसे जीवन का सही मनोरथ बताया।

5. जगन्नाथ पुरी-असम की यात्रा के पश्चात् गुरु नानक देव जी उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी पहुँचे। पंडितों ने गुरु साहिब को जगन्नाथ देवता की आरती करने के लिए कहा। गुरु नानक साहिब ने उन्हें बताया कि उस परम पिता परमात्मा की आरती प्रकृति सदैव करती रहती है।

6. लंका-गुरु नानक देव जी ने लंका की भी यात्रा की। लंका का शासक शिवनाथ गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ तथा उनका श्रद्धालु बन गया।

प्रश्न 5.

गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासी के बारे में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about the Second Udasi of Guru Nanak Dev Ji ?)

उत्तर-गुरु नानक देव जी ने 1513 ई० में अपनी द्वितीय उदासी उत्तर की ओर आरंभ की। इस उदासी में उन्हें तीन वर्ष लगे। इस उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी निम्नलिखित प्रमुख स्थानों पर गए—

1. पहाड़ी रियासतें-गुरु नानक देव जी ने अपनी दूसरी उदासी दौरन मंडी, रवालसर, ज्वालामुखी काँगड़ा, बैजनाथ और कुल्लू इत्यादि पहाड़ी रियासतों की यात्रा की। गुरु नानक देव जी के उपदेशों से प्रभावित होकर इन पहाडी रियासतों के बहुत-से लोग उनके अनुयायी बन गए।

2. कैलाश पर्वत-गुरु नानक देव जी तिब्बत से होते हुए कैलाश पर्वत पहुँचे। गुरु साहिब के यहाँ पहुँचने पर सिद्ध बहुत हैरान हुए। गुरु नानक देव जी ने उन्हें बताया कि संसार से सत्य लुप्त हो गया है और चारों ओर भ्रष्टाचार और झूठ का बोलबाला है। इसलिए गुरु साहिब ने उन्हें मानवता का पथ-प्रदर्शन करने का संदेश दिया।

3. लद्दाख–कैलाश पर्वत के पश्चात् गुरु नानक देव जी लद्दाख पहुँचे। यहाँ के बहुत-से लोग गुरु साहिब के अनुयायी बन गए।

4. कश्मीर-कश्मीर में स्थित मटन में गुरु नानक देव जी का पंडित ब्रह्मदास से काफ़ी लंबा धार्मिक शास्त्रार्थ हुआ। गुरु नानक देव जी ने उसे समझाया कि मुक्ति केवल वेदों और रामायण इत्यादि को पढ़ने से नहीं अपितु उनमें दी गई बातों पर अमल करके प्राप्त की जा सकती है।

5. हसन अब्दाल—गुरु नानक देव जी पंजाब की वापसी यात्रा के समय हसन अब्दाल ठहरे। यहाँ एक अहँकारी फकीर वली कंधारी ने गुरु नानक देव जी को कुचलने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़का दिया। गुरु साहिब ने इसे अपने पंजे से रोक दिया। इस स्थान को आजकल पंजा साहिब कहा जाता है।

6. स्यालकोट स्यालकोट में गुरु नानक देव जी की मुलाकात एक मुसलमान संत हमजा गौस से हुई। उसने किसी बात पर नाराज़ होकर अपनी शक्ति द्वारा सारे शहर को नष्ट करने का निर्णय कर लिया था। परंतु जब वह गुरु साहिब से मिला तो वह उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना निर्णय बदल दिया। इस घटना का लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

प्रश्न 6.

गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासी के बारे में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about Third Udasi of Guru Nanak Dev Ji ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी ने 1517 ई० के अंत में अपनी तृतीय उदासी आरंभ की। इस उदासी के दौरान गुरु साहिब पश्चिमी एशिया के देशों की ओर गए। इस उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी ने निम्नलिखित प्रमुख स्थानों की यात्रा की—

1. मुलतान-मुलतान में बहुत-से सूफी संत निवास करते थे। मुलतान में गुरु नानक देव जी की भेंट प्रसिद्ध सूफी संत शेख बहाउद्दीन से हुई। शेख बहाउद्दीन उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए।

2. मक्का-मक्का हज़रत मुहम्मद साहिब का जन्म स्थान है। सिख परंपरा के अनुसार गुरु नानक देव जी जब मक्का पहुँचे तो काअबे की ओर पाँव करके सो गए। जब काज़ी रुकनुद्दीन ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया। कहा जाता है कि जब काजी ने गुरु साहिब के पाँव पकड़कर दूसरी ओर घुमाने आरंभ किए तो मेहराब भी उसी ओर घूमने लग पड़ा। यह देखकर मुसलमान बहुत प्रभावित हुए। गुरु साहिब ने उन्हें समझाया कि अल्लाह सर्वव्यापक है।

3. मदीना-मक्का के पश्चात् गुरु नानक देव जी मदीना पहुँचे और वहाँ अपने उपदेशों का प्रचार किया। यहाँ गुरु साहिब का इमाम आज़िम के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ।

4. बगदाद-बगदाद में गुरु नानक देव जी की भेंट शेख बहलोल से हुई। वह गुरु साहिब की वाणी से प्रभावित होकर उनका श्रद्धालु बन गया।

5. सैदपुर-गुरु नानक देव जी जब 1520 ई० के अंत में सैदपुर पहुँचे तो उस समय बाबर ने पंजाब पर बिजय प्राप्त करने के उद्देश्य से वहाँ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय हज़ारों की संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया। इन बंदी बनाए गए लोगों में गुरु नानक देव जी भी थे। जब बाद में बाबर को यह ज्ञात हुआ कि गुरु साहिब एक महान् संत हैं तो उसने न केवल गुरु नानक देव जी को बल्कि बहुत-से अन्य बंदियों को भी रिहा कर दिया।

6. पेशावर-गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान पेशावर भी गये। यहाँ वे योगियों से मिले तथा उन्हें धर्म का वास्तविक मार्ग बताया।

प्रश्न 7.

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन करें। (Briefly describe of the teachings of Guru Nanak Dev Ji.).

अथवा

गुरु नानक देव जी की किन्हीं छः शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about any six teachings of Guru Nanak Dev Ji ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ बड़ी सरल किंतु प्रभावशाली थीं। उनकी शिक्षाएँ किसी एक वर्ग, जाति अथवा प्रांत के लिए नहीं थीं। इनका बंध तो सारी मानव जाति से था। गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन इस प्रकार है—

1. ईश्वर का स्वरूप-गुरु नानक देव जी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी वाणी में बार-बार ईश्वर की एकता पर बल दिया है। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर ही संसार की रचना करता है, उसका पालन-पोषण करता है और उसका विनाश करता है। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान् है।

2. माया-गुरु नानक देव जी के अनुसार माया मनुष्य के लिए मुक्ति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। मनमुख व्यक्ति सदैव सांसारिक वस्तुएँ जैसे धन-दौलत, उच्च पद, ऐश्वर्य, सुंदर नारी, पुत्र इत्यादि के चक्र में फंसा रहता है। इसी को माया कहते हैं। माया के कारण वह ईश्वर से दूर हो जाता है और आवागमन के चक्र में फंसा रहता है।

3. जाति प्रथा का खंडन-उस समय का हिंदू समाज न केवल चार मुख्य जातियों बल्कि अनेक अन्य उपजातियों में विभाजित था। उच्च जाति के लोग निम्न जाति से बहुत घृणा करते थे और उन पर बहुत अत्याचार करते थे। समाज में छुआछूत की भावना बहुत फैल गई थी। गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। गुरु साहिब ने लोगों को परस्पर भ्रातृभाव का संदेश दिया।

4. स्त्रियों के साथ निम्न बर्ताव का खंडन—गुरु नानक देव जी के समय समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। उनमें असंख्य कुरीतियाँ प्रचलित थीं। गुरु नानक देव जी ने स्त्रियों में प्रचलित कुरीतियों का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने समानता के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई।

5. गुरु का महत्त्व-गुरु नानक देव जी ईश्वर तक पहुँचने के लिए गुरु को बहुत महत्त्वपूर्ण समझते हैं। उनके अनुसार गुरु मुक्ति तक ले जाने वाली वास्तविक सीढ़ी है। गुरु ही मनुष्य को अंधकार (अज्ञानता) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर लाता है। सच्चे गुरु का मिलना कोई सरल कार्य नहीं है। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य को गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती।

6. हक्म-गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में परमात्मा के हुक्म (आदेश) अथवा इच्छा को विशेष महत्त्व प्राप्त है। हुक्म के कारण ही मनुष्य को सुख-दुःख प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य परमात्मा के आदेश को नहीं मानता वह दरदर की ठोकरें खाता है।

प्रश्न 8.

गुरु नानक देव जी के ईश्वर संबंधी क्या विचार थे ? (What was Guru Nanak’s concept of God ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर के स्वरूप संबंधी विशेषताएँ निम्नलिखित अनुसार हैं—

1. परमात्मा एक है—गुरु नानक देव जी अपनी बाणी में बार-बार परमात्मा के एक होने पर बल देते हैं। उनके अनुसार परमात्मा ही संसार की रचना, उसका पालन-पोषण तथा उसका संहार करने वाला है। उसके द्वारा किए गए ये काम दूसरे देवी-देवताओं के महत्त्व को कम करते हैं। देवी-देवते सैंकड़ों तथा हज़ारों हैं, परंतु परमात्मा एक है। उस परमात्मा को हरि, गोपाल, अल्लाह, खुदा, राम तथा साहिब आदि नाम से पुकारा जाता है।

2. निर्गुण और सगुण-परमात्मा के दो रूप हैं। वह निर्गुण भी है और सगुण भी। पहले जब परमात्मा ने पृथ्वी तथा आकाश की रचना नहीं की थी तो वह अपने आप में ही रहता था। यह परमात्मा का निर्गुण स्वरूप था। फिर परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। इस रचना द्वारा परमात्मा ने स्वयं को रूपमान किया। यह परमात्मा का सगुण स्वरूप

3. रचयिता, पालनकर्ता और नाशवानकर्ता-ईश्वर ही इस संसार का रचयिता, पालनकर्ता और इसका विनाश करने वाला है। ईश्वर के मन में जब आया तब उसने इस संसार की रचना की। वह ही इस संसार का पालन करता है। ईश्वर जब चाहे तब इस संसार का विनाश कर सकता है।

4. सर्वशक्तिमान-गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वह जो चाहता है, वही होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा की इच्छा हो तो वह भिखारी को भी सिंहासन पर बैठा सकता है और राजा को रंक (भिखारी) बना सकता है। .

5. अजर-अमर-परमात्मा द्वारा रची हुई सृष्टि नश्वर है। यह अस्थिर है। परमात्मा सदैव रहने वाला है। वह आवागमन तथा जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त है।

6. परमात्मा की महानता—गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा महान् है। उसकी महानता का वर्णन करना असंभव है। वह क्या देखता है और क्या सुनता है, उसका ज्ञान कितना है और वह कितना दयालु है और उसके दिए गए उपहारों का परिचय नहीं दिया जा सकता। परमात्मा स्वयं ही जानता है कि वह कितना महान् है। परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य देवी-देवता की पूजा करना व्यर्थ है। ये परमात्मा के सम्मुख उसी प्रकार हैं जिस प्रकार सूर्य के सम्मुख एक छोटा सा तारा।

प्रश्न 9.

गुरु नानक देव जी का माया का संकल्प क्या है ? (What was Guru Nanak Dev Ji’s concept of Maya ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी के अनुसार माया मनुष्य के लिए मुक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। मनमुख व्यक्ति सदैव सांसारिक वस्तुओं जैसे धन-दौलत, उच्च पद, ऐश्वर्य, सुंदर नारी, पुत्र आदि के चक्रों में फंसा रहता है। इसे ही माया कहते हैं। मनमुख रचयिता और उसकी रचना के अंतर को नहीं समझ सकता। गुरु नानक देव जी ने माया को सर्पणी, माया ममता मोहणी, माया मोह, त्रिकुटी तथा सूहा रंग इत्यादि के नामों से पुकारा है। माया जिससे वह इतना प्रेम करता है, उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके साथ नहीं जाती। माया के कारण वह ईश्वर से दूर हो जाता है और आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। गुरु जी कहते हैं कि मनुष्य सोना-चाँदी आदि एकत्रित करके सोचता है कि वह संसार का बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है परंतु वास्तव में वह व्यक्ति अपने जीवन के लिए विष एकत्रित कर रहा होता है। इसी प्रकार वह दुविधा में फंस कर अपने जीवन का नाश कर लेता है। संक्षेप में माया मनुष्य की खुशियों का स्रोत नहीं अपितु उसके दुःखों का भंडार है। जो व्यक्ति माया का शिकार होता है उसे ईश्वर के दरबार में कोई स्थान नहीं मिलता।

प्रश्न 10.

गुरु नानक देव जी के उपदेशों में ‘गुरु’ का क्या महत्त्व है ? (What is the importance of ‘Guru’ in Guru Nanak Dev’s Ji teachings ?)

अथवा

गुरु नानक देव जी के ‘गुरु’ संबंधी विचार क्या थे ? (What was Guru Nanak Dev Ji’s concept of ‘Guru’ ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी ईश्वर तक पहुँचने के लिए गुरु का बहुत महत्त्व मानते हैं। उनके अनुसार गुरु मुक्ति तक ले जाने वाली एक वास्तविक सीढ़ी है। गुरु ही मनुष्य को मोह और अहं के रोग से दूर करता है। वही नाम और शब्द की आराधना द्वारा भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने का ढंग बताता है। गुरु के बिना भक्ति भाव और ज्ञान संभव नहीं होता। गुरु के बिना मनुष्य को चारों ओर अँधकार दिखाई देता है। गुरु ही मनुष्य को अँधकार (अज्ञानता) से प्रकाश की ओर ले जाता है। वह प्रत्येक असंभव कार्य को.संभव बना सकता है। अतः उसके साथ मिलने से ही मनुष्य की जीवनधारा बदल जाती है। वह सदा निरवैर रहता है। दोस्त तथा दुश्मन उसके लिए एक हैं। यदि कोई दुश्मन भी उसकी शरण में आ जाए तो वह उसे माफ कर देता है। सच्चे गुरु का मिलना कोई सरल कार्य नहीं है। परमात्मा की दया के बिना मनुष्य को गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह बात यहाँ विशेष उल्लेखनीय है कि गुरु नानक देव जी जब गुरु की बात करते हैं तो उनका अभिप्राय किसी मानवीय गुरु से नहीं है। सच्चा गुरु तो ईश्वर स्वयं है, जो शब्द द्वारा शिक्षा देता है।

प्रश्न 11.

नाम जपना, किरत करनी व बाँटकर छकना, सिख धर्म के बुनियादी नियम हैं। व्याख्या करें।

(Name, Do the Honest Labour Remembering Divine and Sharing with the Needy are the basis of the Sikh Way of Life. Discuss.)

उत्तर-

1. नाम जपना-सिख धर्म में नाम की आराधना अथवा सिमरन को ईश्वर की भक्ति का सर्वोच्च रूप समझा गया है। गुरु नानक देव जी का कथन था कि नाम की आराधना से जहाँ मन के पाप दूर हो जाते हैं वहीं वह निर्मल हो जाता है। इस कारण मनुष्य के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। नाम की आराधना से मनुष्य के सभी कार्य सहजता से होते चले जाते हैं क्योंकि ईश्वर स्वयं उसके सभी कार्यों में सहायता करता है। नाम के बिना मनुष्य का इस संसार में आना व्यर्थ है।

2. किरत करनी-किरत से भाव है मेहनत एवं ईमानदारी की कमाई करना। किरत करना अत्यंत आवश्यक है। यह परमात्मा का हुक्म (आदेश) है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव-जंतु किरत करके अपना पेट पाल रहा है। मानव के लिए किरत करने की आवश्यकता सबसे अधिक है क्योंकि वह सभी जीवों का सरदार है। जो व्यक्ति किरत नहीं करता वह अपने शरीर को हृष्ट-पुष्ट नहीं रख सकता। ऐसा व्यक्ति वास्तव में उस परमात्मा के विरुद्ध गुनाहं करता है।

3. बाँट छकना-सिख धर्म में बाँट छकने के सिद्धांत को काफी महत्त्व दिया गया है। बाँट छकने से भाव ज़रूरतमंद लोगों के साथ बाँटो। सिख धर्म खा कर पीछे बाँटने की नहीं अपितु पहले बाँटकर बाद में खाने की शिक्षा देता है। इसमें दूसरों को भी अपना भाई-बहन समझने तथा उन्हें पहले बाँटने की प्रेरणा दी गई है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं—

घालि खाए कुछ हथों देइ॥

नानक राह पछाणे सेइ॥

दान देने अथवा बाँट के खाने के लिए केवल वही व्यक्ति सफल है जो श्रम की कमाई करके दान देता है। सिख धर्म में दशाँश देने का हुक्म है। इससे भाव यह है कि आप कमाई (आय) का दसवां हिस्सा लोक कल्याण कार्यों के लिए खर्च करें।

प्रश्न 12.

गुरु नानक देव जी के स्त्री जाति संबंधी क्या विचार थे? (What were the views of Guru Nanak Dev Ji about women ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी के समय समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। समाज में उनका स्तर पुरुषों के समान नहीं था। उनमें अनेक कुरीतियाँ जैसे बाल-विवाह, बहु-विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा तथा तलाक प्रथा इत्यादि प्रचलित थीं। गुरु नानक देव जी ने स्त्रियों में प्रचलित कुरीतियों का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने समाज में स्त्रियों का सम्मान बढ़ाने हेतु एक ज़ोरदार अभियान चलाया। वह बाल-विवाह, बहु-विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा इत्यादि कुरीतियों के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने का समर्थन किया। इस संबंध में उन्होंने स्त्रियों को संगत एवं पंगत में सम्मिलित होने की आज्ञा दी। गुरु जी का विचार था कि हमें स्त्रियों से जो कि महान् सम्राटों को जन्म देती हैं, के साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वह स्त्रियों को शिक्षा दिए जाने के पक्ष में थे।

प्रश्न 13.

गुरु नानक देव जी के संदेश का सामाजिक अर्थ क्या था ? (What was the social meaning of Guru Nanak Dev Ji’s message ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी के संदेश के सामाजिक अर्थ बहुत महत्त्वपूर्ण थे। उनका संदेश प्रत्येक के लिए था। कोई भी स्त्री-पुरुष गुरु जी द्वारा दर्शाए गए मार्ग को अपना सकता था। मुक्ति का मार्ग सबके लिए खुला था। गुरु जी ने सामाजिक समानता का प्रचार किया। उन्होंने जाति प्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। सामाजिक समानता के संदेश को व्यावहारिक रूप देने के लिए गुरु जी ने संगत तथा पंगत (लंगर) नामक दो संस्थाएँ चलाईं। लंगर तैयार करते समय जाति-पाति का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था। गुरु नानक देव जी ने अपने समय के शासकों में प्रचलित अन्याय की नीति और व्याप्त भ्रष्टाचार की जोरदार शब्दों में निंदा की। शासक वर्ग के साथ-साथ गुरु जी ने अत्याचारी सरकारी कर्मचारियों की भी आलोचना की। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने पंजाब के समाज को एक नया स्वरूप देने का उपाय किया।

प्रश्न 14.

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ भक्ति प्रचारकों से किस प्रकार भिन्न थीं ? (How far were the teachings of Guru Nanak different from the Bhakti reformers ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ भक्ति प्रचारकों से कई पक्षों से भिन्न थीं। गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा निराकार है। वह कभी भी मानवीय रूप को धारण नहीं करता। भक्ति प्रचारकों ने कृष्ण तथा राम को परमात्मा का अवतार माना। गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे जबकि भक्ति प्रचारकों का इसमें पूर्ण विश्वास था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म का प्रसार करने के लिए गुरु अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरुगद्दी को जारी रखा। दूसरी ओर बहुत कम भक्ति प्रचारकों ने गुरुगद्दी की परंपरा को जारी रखा। परिणामस्वरूप धीरे-धीरे उनका अस्तित्व खत्म हो गया। गुरु नानक देव जी गृहस्थ जीवन में विश्वास रखते थे। भक्ति प्रचारक गृहस्थ जीवन को मुक्ति की राह में आने वाली एक बड़ी रुकावट मानते थे। गुरु नानक देव जी ने संगत तथा पंगत नामक दो संस्थाएँ स्थापित की। इनमें प्रत्येक स्त्री, पुरुष अथवा बच्चे बिना किसी भेद-भाव के सम्मिलित हो सकते थे। भक्ति प्रचारकों ने ऐसी कोई संस्था स्थापित नहीं की। गुरु नानक देव जी संस्कृत को पवित्र भाषा नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार लोगों की आम भाषा पंजाबी में किया। अधिकतर भक्ति प्रचारक संस्कृत को पवित्र भाषा समझते थे।

प्रश्न 15.

गुरु नानक देव जी एक महान् कवि और संगीतकार थे । इसकी व्याख्या करें। (Guru Nanak Dev Ji was a great poet and musician. Explain.)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी न केवल एक धार्मिक महापुरुष थे अपितु एक महान् कवि एवं संगीतकार भी थे। आपकी कविताएँ इतनी उच्चकोटि की थीं कि इनके मुकाबले की कविताएँ विश्व साहित्य में भी बहुत कम हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित आप जी के 976 शब्द आपके महान् कवि होने का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। गुरु नानक देव जी ने इन कविताओं में परमात्मा तथा मानवता का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इनमें उच्चकोटि के अलंकरणों तथा उपमाओं का प्रयोग किया गया है। गुरु नानक साहिब बहुत संक्षिप्त शब्दों में काफ़ी गहराई की बातें कह जाते हैं। गरु साहिब की ये कविताएँ पंजाबी साहित्य को एक अमूल्य देन हैं। गुरु नानक देव जी प्रथम ऐसे सुधारक थे जिन्होंने अपने उपदेशों को लोगों तक पहुँचाने के लिए संगीत का प्रयोग किया। वह कई प्रकार के रागों की जानकारी रखते थे। उनके कीर्तन को सुन कर बड़े-बड़े पापी भी उनके चरणों पर गिर जाते थे।

प्रश्न 16.

गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष कहाँ तथा कैसे व्यतीत किए ? (How and where did Guru Nanak Dev Ji spend last 18 years of his life ?)

उत्तर-

गुरु नानक देव जी ने 1521 ई० में रावी नदी के तट पर करतारपुर (अर्थात् ईश्वर का नगर) नामक नगर की स्थापना की। इसी स्थान पर गुरु साहिब ने अपने परिवार के साथ जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए। इस समय के मध्य गुरु साहिब ने ‘संगत’ और ‘पंगत’ नामक संस्थाओं की स्थापना की। ‘संगत’ से अभिप्राय उस सभा से था जो प्रतिदिन गुरु जी के उपदेशों को सुनने के लिए होती थी। इस संगत में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को शामिल होने का अधिकार था। इसमें केवल एक परमात्मा के नाम का जाप होता था। ‘पंगत’ से अभिप्राय था-पंक्ति में बैठकर लंगर छकना। लंगर में जाति अथवा धर्म इत्यादि का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था। ये दोनों संस्थाएँ गुरु साहिब के उपदेशों का प्रसार करने में सहायक सिद्ध हुईं। इनके अतिरिक्त गुरु जी ने 976 शबदों की रचना की। गुरु साहिब का यह कार्य सिख पंथ के विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। गुरु साहिब की प्रमुख वाणियों के नाम जपुजी साहिब, वार माझ, आसा दीवार, सिद्ध गोष्टि, वार मल्हार, बारह माह और पट्टी इत्यादि हैं।

Source Based Questions

नोट-निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके अंत में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

1

गुरु नानक देव जी की गणना विश्व के महापुरुषों में की जाती है। वह सिख पंथ के संस्थापक थे। 15वीं शताब्दी में जब उनका जन्म हुआ तो भूमि पर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। लोगों में अंध-विश्वास बहुत बढ़ गए थे। वे अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे थे। चारों ओर अधर्म, झूठ और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लोग धर्म की वास्तविकता को भूल चुके थे। यह केवल आडंबरों और कर्मकांडों का एक दिखावा-सा बनकर रह गया था। शासक

और उनके कर्मचारी प्रजा का कल्याण करने की अपेक्षा उन पर अत्याचार करते थे। वे अपना अधिकतर समय रंगरलियों में व्यतीत करते थे। गुरु नानक साहिब ने अज्ञानता के अंधकार में भटक रही मानवता को ज्ञान का मार्ग दिखाया।

- सिख धर्म के संस्थापक कौन थे ?

- गुरु नानक देव जी के जन्म के समय समाज की स्थिति कैसी थी ?

- गुरु नानक देव जी के जन्म के समय शासक व कर्मचारी वर्ग का प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा था ?

- गुरु नानक देव जी ने मानवता को कौन-सा मार्ग दिखाया ?

- गुरु नानक देव जी के समय लोग धर्म की वास्तविकता को ………… चुके थे।

उत्तर-

- सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे।।

- उस समय लोगों में अंध-विश्वास बहुत बढ़ गया था।

- गुरु नानक देव जी के जन्म समय शासक तथा कर्मचारी वर्ग प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे।

- गुरु नानक देव जी ने मानवता को सत्य तथा ज्ञान का मार्ग दिखाया।

- भूल।

2